宿迁史志 | 陶行知来过宿迁这所乡村小学并题字褒扬

宿迁市宿城区龙河镇有一个桥庄村,清代因村内东部沙河上(当地人习惯称之为西沙河)建有石桥,石桥两端的两片自然村庄被合称为桥庄。这个看似名不见经传的小村,但当你真的翻开它的近现代历史,你会不禁惊诧于它的百年沉默,这是一个有故事的地方,民国时期,陶行知曾经来过……

今天西沙河上的桥庄新桥

01

桥庄陈蔡两姓家族恩怨

桥庄村的最出名的自然村庄有两个,一个是北部西沙河桥两头的陈夹河庄,之所以叫陈夹河,因有北宋时期“砸锅分家”的江西九江义门陈氏家族后人定居于此,他们世代繁衍生息,庄上大多数人家姓陈,又因为庄子中间穿过弯弯的西沙河,西沙河夹在庄子中间,故村庄得名陈夹河。

今天的西沙河南岸的陈夹河庄

另一个自然村庄就是陈夹河南侧的守旺圩。清末守旺圩有个乡绅叫蔡哲声,儿子蔡崇正自幼酷爱习武,光绪二十四年(1898年),22岁的蔡崇正考中武举进士第三甲,授御前蓝翎侍卫,供职乾清门。宣统二年(1910年),蔡崇正转任武将。蔡崇正做了御前带刀侍卫后,在家乡建了侍卫府,于是守旺圩又改叫侍卫圩。

清朝末年,桥庄的陈夹河庄与侍卫圩同村毗邻,陈蔡两家宗族发展为桥庄境内的一南一北的豪门大户,两大家族在长期来往接触中因地界、排水等纠葛不断,相斗中陈家始终处于下风,族长于是直奔京城喊冤告状。一天,陈氏族长手举状纸拦住慈禧出宫轿头,请其主持公道。慈禧问明拦轿原委后,立即安排下人为陈氏族长赐座,并安排传唤蔡侍卫,令他对家人严加管教。那蔡侍卫本也是忠义仁勇之人,当夜愤然传书告诫家人收敛对陈氏家族的欺压霸凌。陈家族长举着慈禧所赐的小凳子,还没到家,陈蔡两家就化干戈为玉帛了。陈氏族长将小凳子奉为神灵,一度供奉家中。自此桥庄这场旷日持久的宗族矛盾才烟消云散,陈蔡两家成了和睦相处的好邻居,这个故事至今仍在当地流传……

02

清末民初桥庄出了个陈经删

桥庄的义门陈氏家族家风淳朴,凡事“义”字当先、家国社稷为重,清末民初诞生、成长于陈夹河庄的陈经删,就是其中的一位杰出的代表。

1884年,陈经删出生在一个书香之家,父亲陈尔藻是陈夹河庄一名私塾先生,自幼授其诗书。陈经删亦不负父亲所望,自幼勤奋好学,进入当时江苏最高学府两江师范史地系(东南大学,中大前身)学习,1916年毕业。

陈经删

1922年至1925年间,在滁州中学,先任教师,后任校长。他省吃俭用,勤俭办学,对贫寒学生多所资助。当校长两年,经费亏空1300多元,他当即回家求助。深明大义的父亲本身就支持儿子办学,得知儿子因办学欠账,通过卖田筹款,弥补亏空。此举深得多方赞许。此后,陈经删先后在暨南学校、江苏省立第十一中学(东海)任教。

1927年陈经删弃官从戎,参加革命军北伐,随军路过江西南昌,意外访得明版《宿迁县志》(明朝万历年间,宿迁知县喻文伟为江西南昌府人),为宿迁征得孤本史志资料并捐献地方。明版《宿迁县志》的故地回归,有力地推动了宿迁地方历史文化研究,是陈经删对宿迁历史文化的一大贡献。

受父亲陈尔藻的启发和影响,陈经删一生钟情教育,经历了清末、北洋政府、中华民国、中华人民共和国4个历史时期,无论身处何时何地,都能洁身自爱,深受敬仰。他做过学校校长、国民党军政部交通司司长,滁县国民政府县长等。最值得称颂的是,他继承父志在故乡陈夹河庄捐资办学的经历,至今受世人盛赞。

03

陈经删创设鉴坪小学引来陶行知黄元培等教育家的群体加持

1928年,陈经删北伐途经山东临清,受武训“行三跪办学”影响,为了能让穷人家的孩子读上书, 在家乡西沙河北岸陈夹河庄,着手创办私立初级小学。为继承父亲遗愿,表达对父亲的纪念,取父亲陈尔藻号 “鉴坪”二字,将学校命名为宿迁县私立鉴坪初级小学。1928年开春鉴坪初级小学正式招生,并经宿迁教育局呈省教育厅立案(备案的意思,相当于现在的省重点),几经周折,1932江苏省教育厅正式批准成立。

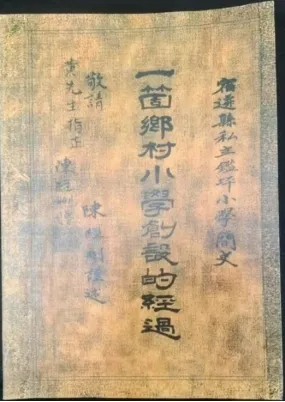

鉴平小学办学初期校舍

为了拓宽办学筹资渠道,营造“急公好义”“同归于善”的社会环境,让“社会上土匪绝迹”“国势转强”。1933年12月,陈经删编著出版《一个乡村小学创设的经过》,讲述了创办宿迁县私立鉴坪小学的来龙去脉。 书成后陈经删函请好友米星如(当年滁县同僚,安徽人,中国儿童文学先驱者之一,民国时期西方文学和宗教翻译的积极推动者)帮助作序,没想到米星如除了自己给《一个乡村小学创设的经过》写序以外,又和李公朴将此书转请“现代教育家”黄炎培(曾与毛主席作“窑洞对”,探讨中国历史周期率)等当时名流作序。黄炎培在序一中写道“……《鉴坪小学简史》,受读一遍,感喟万端:事无大小,苟其所成,其始,必有极光明之动机;其继,必有战胜千艰百困之毅力,有有是而不必成者,断无无是而侥幸已成者……”

最值得一提的是在米星如的介绍下,著名教育家陶行知先生亲自为鉴坪小学题字褒扬,陶行知题字内容为“鉴坪小学万岁,鲁有武训,苏有鉴坪,师而学之,虽愚必明。陶行知敬祝”。之后,陶行知不远千里亲自来到宿迁鉴坪小学进行实地调研,在后来的长期教育实践和社会调查考察中,陶行知逐渐认识到实践(行)比知识(知)更重要,提出“行是知之始,知是行之成”的唯物论观点。因此,他将名字改为“陶行知”,强调实践是认识的起点。

民国时期,陈经删的《一个乡村小学创设的经过》,既是宿迁教育实践的总结,也是对全国教育的引领。为“中国近现代教师的代表与楷模”、人民教育家——陶行知的“捧着一颗心来不带半根草去”“千教万教,教人求真。千学万学,学做真人”等教育理念的形成提供了现实依据,奠定了思想基础。

鉴坪小学也在对这些先进的教育理念的探索和实践中,不断自我革新,推动着整个宿迁县教育事业的发展。在鉴坪小学的影响下,周边地区公私办学蔚然成风,戚圩小学、乱庄圩小学、双蔡圩小学等一批小学如雨后春笋发展壮大,为革命思想萌发、革命运动的开展创造了条件。以刘颍生、潘存福为代表的知识青年,带领群众走上革命道路……

04

鉴坪小学成为宿迁县运西中共党组织诞生的摇篮

桥庄的刘庄是早期宿迁县运西中共党组织缔造者刘颍生的出生地。1928 年 6 月,受中共江苏省委派遣,刘颖生由淮阴返回宿迁埠子地区,投身党组织创建工作。那时陈经删创设的鉴坪小学刚刚起步,同怀报国之志,同是桥庄走出的陈经删、刘颍生俩人惺惺相惜,他以家乡龙河镇桥庄村为起点,在陈经删的首肯下,刘颍生先是依托鉴坪小学为阵地,宣传中国共产党的主张,重点发展青年教师入党,使学校成为地下活动核心。在刘颖生的推动下,宿迁运河以西先后建立起陈夹河、埠子、朱大兴庄等多个党支部。当年秋,刘颖生主持成立中共埠子区委,下辖 5 个党支部,发展党员 83 名。这些党组织与党员后来成为当地土地革命和抗日斗争的中坚力量,他本人也被增补为宿迁县委委员。

抗战期间,鉴坪小学一度成为我党抗日民主政府——泗宿县政府临时办事机构。后来,陈经删、刘颍生二人携手共赴华南、西南抗日前线并肩作战。

曾经的鉴坪小学一路芬芳、桃李满天下。

鉴坪小学建校以来,薪火相传,一代代人才不可胜数,现列举曾在鉴坪小学读书的几位优秀代表:

陈耀洲(1914~2008)桥庄人,著名教育工作者。抗战期间曾任淮北中学校长。

陈懋勤(1915~?)桥庄人,著名社会实业家。

陈定一(1916~2012)桥庄陈夹河人,著名医药学家。曾任中国人民解放军军事医学科学院研究员。

陈造福(1919)外交专家,曾任赞比亚等国外交官。

陈宝一(1920~2001)桥庄陈夹河人,著名化工专家。

陈爱华(1921~2011)女,桥庄人,革命工作者。曾任新四军妇联干部。

陈耀华(1922~1973)桥庄人,革命工作者。曾任新四军四师九旅后勤部负责人。

陈耀东(1935~2006)桥庄陈夹河人,著名植物学家。中科院植物研究所高级工程师。

陈福银(1938~1984)桥庄陈夹河人,曾任航天部二院二部高级工程师。

顾开文(1949)龙河人,曾任安徽省巢湖军分区司令员。参加过对越自卫反击战,荣立三等功两次。

五年前,鉴坪小学因235省道的规划建设被拆除,原有资源已经并入龙河中心小学,但是鉴坪小学百年来在教育战线的影响没有被历史的长河所淹没。当你走进桥庄,来到陈夹河庄上,你会发现,陈经删捐资办学的那段历史仍然妇孺皆知。

作者介绍

董辉 1971年生,宿迁市宿城区博物馆党支部书记。