胡鹏等:中国历史灾害信息识别与分级方法新探——以清代方志灾异记录为例

提要

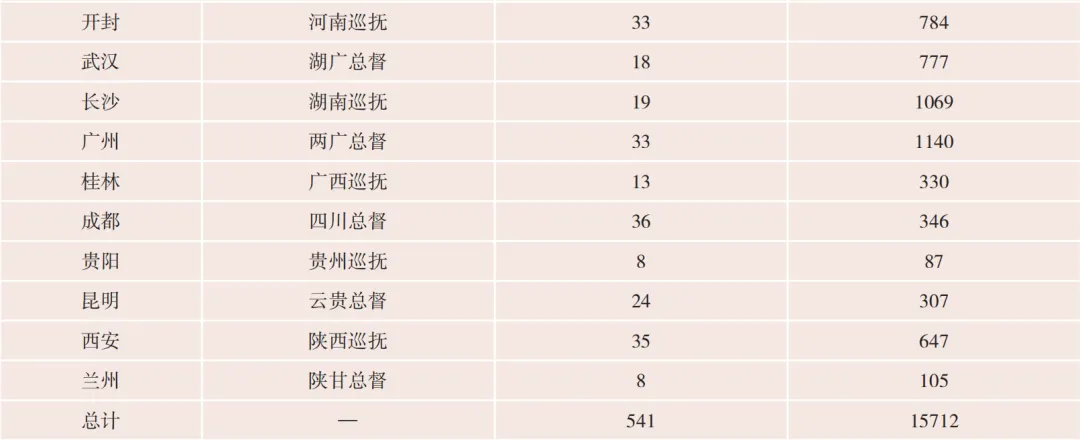

基于541种方志、15712条清代灾异记录,提出一套新的、全灾种的历史灾害信息识别与分级方法。首先,以自然灾害的社会影响为标准,按照“人重于物”和“群体重于个体”原则及“财产→民生→社会”层次,构建一套历史灾害信息识别和分级指标体系。该指标体系包括灾害种类、财产损失、民生窘迫和社会凋敝4个核心指标,另有农业丰收1个修正指标,以及25个次级指标。其次,在历史灾害记录的空间处理方面,提出“城市中心整合法”,按照定位观测站、划定观测区、整合历史记录等3个步骤设置观测站、整合记录,并给出相应的具体建议。最后,重建了北京等21个观测站1644—1911年的年度灾害等级序列,分析了观测站点的空间范围对灾害等级序列重建结果的影响,并认为应优先选择30千米空间尺度,40千米和50千米空间尺度也可作为备选项。

■关键词

灾害信息;等级量化;观测站设置;地方志;清代

历史灾害量化研究是中国灾害史研究的重要主题。中国灾害史研究的奠基者之一邓云特在20世纪初便指出,整理和统计灾害记录是了解我国历代灾害真相的必要前提。中国历史灾害量化研究肇始于20世纪初,经过几代学者的努力取得了丰硕成果。20世纪20年代,竺可桢最早以世纪为时间尺度、省级行政单位为空间尺度,重建了历史时期水旱灾害频次序列。此后,20世纪60年代,萧廷奎、唐锡仁、乔盛西、蒋德隆、文焕然等学者先后重建了我国部分省份历史时期的旱涝灾害序列。20世纪70至80年代是历史灾害量化研究的重要时期,历史旱涝等级量化体系得以确立,并最终形成了具有里程碑意义的《中国近五百年旱涝分布图集》。20世纪90年代以后,历史灾害量化研究得到深化,呈多元发展趋势。如李向军以省为单位对清代全国灾荒频次进行了统计,潘威等整理了清代华东和华南沿海地区的台风灾害并给出了识别台风信息的方案,刘倩等统计分析了明清时期安徽省蝗灾时空特征。

历史灾害信息识别和分级方法是制约中国历史灾害量化研究的主要因素。由于古代灾害史文献基于传统灾异观编纂而成,与现代灾害学知识体系有显著差异,历史灾害量化研究始终面临着巨大的挑战。灾害史领域的学者在应对这一挑战的过程中取得了丰硕的成果,但也存在一定局限,例如,目前影响和使用较广泛的陈高傭等《中国历代天灾人祸表》的灾害频次序列和中央气象局气象科学研究院《中国近五百年旱涝分布图集》的旱涝序列。前者按年度统计了秦汉至明清二千多年间发生的7481次各种自然灾害;后者按照涝、偏涝、正常、偏旱、大旱5个等级,重建了1470—1979年120个观测站的年度旱涝等级序列。这两套数据在中国历史灾害量化研究中发挥了重要推动作用,对深入了解历史灾害情况、分析灾害特征具有重要意义。但也存在比较明显的局限性——《中国历代天灾人祸表》只是大区域的频次统计,未形成等级序列,而《中国近五百年旱涝分布图集》在灾害种类上只涉及干旱和洪涝两种。

此外,值得注意的是,中国历史灾害记录具有明显的空间不均衡特征。一般而言,政治核心区和主要经济区的灾害记录较多,边远地区和经济落后地区相对较少;城镇及周边地区的灾害记录较多,远郊和乡村地区相对较少。历史灾害记录的空间不均衡特征虽然会影响对历史灾害的全局认识,但却为评估城市及其周边区域的灾害提供了必要而坚实的支撑。中国历史灾害记录这种固有的空间不均衡特征也意味着,以城市为中心设置观测站点开展历史灾害量化研究是一种相对有效的方式。

因此,本文根据历史灾害记录的空间分布特征,以清代北京及20个督抚驻地城市为例,尝试构建一套新的、基于灾害社会影响的灾害信息识别与分级方法,以期实现对历史灾害记录的全灾种分级评价。具体研究目标是利用清代方志灾异记录,以灾害社会影响为中心,对1644—1911年间北京等21个观测站的灾害信息进行识别,重建灾害等级序列,并提出相应建议(观测站及方志文献情况如表1所示)。在此过程中重点解决以下两个问题:如何制定灾害信息识别和分级标准?如何在观测站点与灾害记录间建立对应关系?

表1 本文涉及的观测站及方志文献概况

说明:表中驻地性质以清代嘉道时期督抚驻地情况为准。方志数量指设有专门章节记录灾异的方志数量,方志按照观测站60千米和现代政区空间范围筛选(详见后文)。灾异记录数量指以年为时间单位、清代县级政区为空间单位的统计数量,对于笼统记录省、府等县级以上政区或区域的概述性记录未予采用和统计。

一 、灾害信息类别与分级指标

灾害信息识别是历史灾害量化研究的基础。受古代灾异观影响,历史文献中的灾害记录往往具有主观性和模糊性特征,并常与政治关联,在客观性和数据性等方面存在缺陷,较难按照现代灾害学科学评估标准进行评估。方修琦等学者在重建历史时期社会经济序列时提出的语义差异法(Semantic Differential),为历史灾害信息识别提供了一条有益思路——通过分析历史文献中不同词汇、语句所表达的语义差异,可将灾害的强度、社会影响等定性文字描述转化为量化的等级,从而实现历史灾害的定量度量。

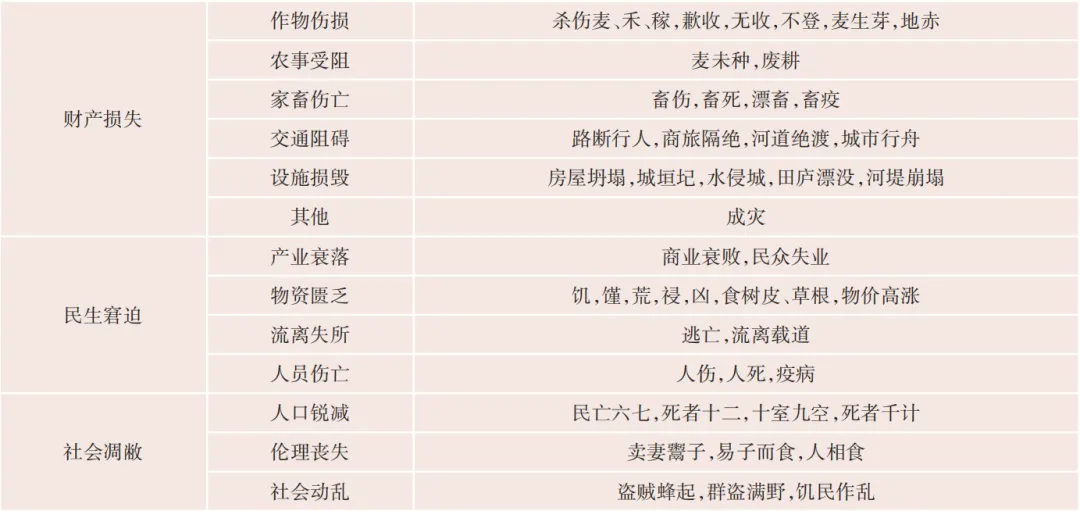

按照语义差异法思路,基于自然灾害的社会影响,以“人优先于物”和“群体优先于个体”为原则,按照“财物→个别民众→社会群体”的层次,结合灾种、灾情和后果等灾害要素,设置灾害种类、财产损失、民生窘迫、社会凋敝4个核心指标,以及农业丰收1个修正指标,作为灾害信息识别和分级标准。

表2 灾害等级与指标信息关系矩阵

说明:“√”表示相应灾害等级应当包含的必要指标信息,“—”表示相应灾害等级可以包含的非必要指标信息,“×”表示相应灾害等级未包含的必要指标信息。

具体言之,灾害等级与各指标的关系如表2所示,识别到灾害种类信息时,为II级灾害;识别到财产损失信息时,为III级灾害;识别到民生窘迫信息时,为IV级灾害;识别到社会凋敝信息时,为V级灾害;识别到灾害种类、财产损失、民生窘迫、社会凋敝4个核心指标信息的同时,还识别到农业丰收信息,则在原有等级基础上降1级。

为提高灾害信息识别的精准性和效率,如表3所示,在灾害种类、财产损失、民生窘迫、社会凋敝4个核心指标下,设置25个次级指标。

(1)灾害种类指标。设置干旱、洪涝、海潮、风雹、低温、高温、沙尘、地震、地质、虫害、兽害、病疫12个次级指标。与现代灾害学分类标准不同,历史文献中通常按照水、旱、风、雨、雹、霜、雪、疾疫、蝗蝻、地震、山崩等灾害的直接表现形式区分灾害种类,给历史灾害种类的确定造成了较大困难。考虑到当前灾害信息识别和分级方案中,识别灾害种类信息的最终目的在于辅助后续灾害分级,所以主要以历史文献常用表述为基础设置了12个灾害种类次级指标。

(2)财产损失指标。设置作物伤损、农事受阻、家畜伤亡、交通阻碍和设施损毁5个次级指标。其中,作物伤损是指灾害直接造成农作物减产;农事受阻是指因灾害导致错过农时或影响耕作;家畜伤亡是指因灾导致的家养禽畜损失;交通阻碍是指因灾害导致交通阻碍和出行不便;设施损毁是指耕地、房屋、基础设施等损毁。

(3)民生窘迫指标。设置产业衰落、物资匮乏、流离失所、人员伤亡4个次级指标。其中,产业衰落是指灾害造成的手工业、商业荒废;物资匮乏是指由于食物等生活必需品短缺造成的饥馑;流离失所是指民众因饥荒背井离乡;人员伤亡是指各种灾害导致的人员伤亡。

(4)社会凋敝指标。设置人口锐减、伦理丧失和社会动乱3个次级指标。其中,人口锐减是指因饥荒出现人口损失;伦理丧失是指因饥荒出现有悖人伦的严重事件;社会动乱是指灾害导致的具有暴力性质的、扰乱社会秩序的事件。

表3 灾害等级核心指标构成及文献识别信息举要

二 、灾害记录空间处理方法

历史灾害信息识别包括对时间、地点、灾种、灾情、后果等灾害要素的识别。时间要素方面,以年为时间单位进行文本整合,构建年分辨率样本,对于记录跨年灾害文本按年度拆分,对于记录交叉年的灾害记录按年合并。灾种、灾情和后果要素方面,通过前文灾害信息类别与分级指标方案可有效解决。本部分主要围绕历史灾害信息的地点要素,探析历史灾害记录的空间处理方法。

能否有效建立观测站点与灾害记录的对应关系,是历史灾害记录空间处理的核心问题。中国历代行政区划都存在不同程度的差异,而现存历史灾害记录多依托于当时行政区划,“今日之地非昨日之县”,即使载于相同地点名称下的灾害记录,可能也并非为同一实际地点的灾害。为此,设置以“定位观测站→划定观测区→整合历史记录”三个步骤为核心的“城市中心整合法”进行历史灾害记录空间处理。

(一)定位观测站

定位观测站的目标是,以城市为中心确定观测站的地理坐标。以清代京师及20个督抚驻地城市为观测站,基于“全国基础地理数据库”数据集,计算该城市的传统中心连片建成区(老城区)的几何中心,并以之作为观测站的地理坐标。由此,如表4所示,得到21个观测站的地理坐标。

表4 21个观测站地理坐标信息概览

(二)划定观测区

划定观测区的目标是,确定观测站对应的历史行政区。30—60千米是观测区域空间范围的一个较优的选择区间。在这一空间范围内无论是自然环境还是社会经济基本情况均具有较高的同质性。按照古代中国的交通条件与方式,30千米是普通民众可实现一日往返的空间范围,60千米则是普通民众一日可达到的最大空间范围。空间范围确定后,便可根据各朝代或时期行政区划情况,实现观测站与历史政区的关联。

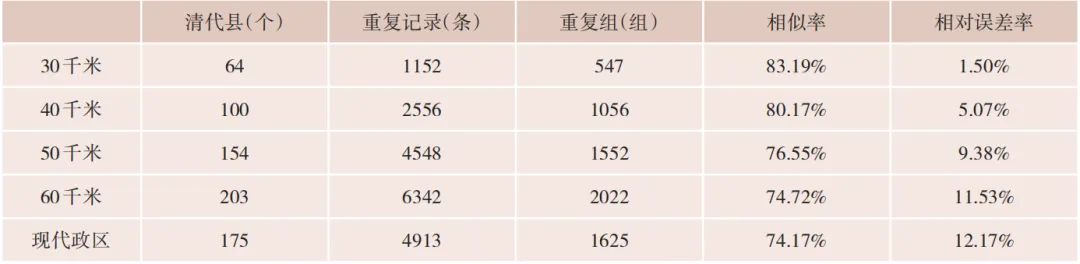

确定空间范围是划定观测区的关键。为保证划定观测区的客观性,本部分以北京等21个观测站对应的清代246个县级行政单位的15712条灾异记录为基础,按照前文设置的灾害种类、财产损失、民生窘迫、社会凋敝4个核心指标及农业丰收1个修正指标进行灾害信息识别,通过对30千米、40千米、50千米和60千米空间范围灾害信息的一致性比对分析,确定合理的观测区范围。此外,为进一步分析以特定朝代或时期行政区划直接划定观测区的情况,另增加现代政区(2020年)空间范围灾害信息的一致性比对分析。

为有效定量评估不同空间范围观测区灾害信息一致性,设置相似率和相对误差率2个辅助参数。其中,相似率是指,在同一年度有两个或两个以上县识别的灾害信息中,灾害信息识别结果一致的占比,其数值越大表明一致性越高。相对误差率是指,以灾害信息识别结果的自然相似率为准,计算实际相似率相对于自然相似率的差异值,其数值越趋近于0表明一致性越高。

不同空间范围下灾害信息一致性如表5所示,按照统计学中常用的1%、5%和10%置信水平标准,五种空间范围灾害信息的一致性可分为三类:第一类,在5%置信水平下一致,30千米空间范围;第二类,在10%置信水平下一致,40千米和50千米空间范围;第三类,不一致,60千米和现代政区空间范围。

由不同空间范围自然灾害信息一致性比对结果可知,在划定观测站的观测区时,60千米及以上政区空间范围不能作为划定标准,可以选择30、40或50千米空间尺度,将观测站与历史行政区关联。在一致性指标层面30千米空间范围最优,40千米次之,50千米再次之。

表5 不同空间范围下自然灾害信息一致性比对结果

(三)整合历史记录

历史记录整合,主要涉及观测对象时空单位整合与文本记录整合两个层面的问题。

观测对象时空单位的整合。时间单位方面,如前所述,以年为时间单位进行文本分割,构建年分辨率样本,对记录跨年的灾害信息记录按年度拆分;地点单位方面,以县级政区为空间单位进行文本分割,构建县分辨率样本,对记录多县自然灾害信息记录按县拆分,对于笼统记录省、府等县级以上政区或区域的概述性记录不予采用。

文本记录的整合,包括同地同次灾害记录整合与异地同次灾害记录整合两类整合内容。

同地同次灾害记录整合,是指具有相同时间和地点要素的自然灾害,有多种文本记录,由此产生的文本整合。由于作者写作方式和评价标准不同,不同文本在记录同地同次灾害时,记录存在信息差异。如陕西咸阳县康熙六十年(1721)的灾害记录,乾隆和民国方志的记载分别是“大荒……夏无收,饥,逃亡者亦多。六月十六日大雨,是年秋成”和“大荒……夏无麦,逃亡者众”。可以推断,民国方志记录源于乾隆方志,但在采录时对表述进行了删减。“饥”的删除可理解为“逃亡者众”暗含因“饥”而“逃”之义,但对“六月十六日大雨,是年秋成”的删除则造成了“旱”和“丰收”信息的缺失。再如,乾隆《直隶易州志》在记录易州本州、涞水县和广昌县的灾害时,明确说明“与州同者不复录”。即涞水县和广昌县的灾异记录可能存在缺失,需要结合易州本州的记录。

为定量评估同地同次灾害记录的差异,进一步对北京等21个观测站15712条灾异记录中9852条、3790组重复记录进行一致性比对。结果如表6所示,整体而言,方志对同地同次灾害的记录具有较高的一致性。但同时值得注意的是,对同地同次灾害的记录还存在约15%的差异,即方志灾异记录存在约15%的信息缺失。这也表明开展历史灾害量化研究时依托多文本记录的必要性。

表6 清代21个观测站自然灾害信息一致性比对结果

异地同次灾害记录整合,是指由于时间要素相同,但地点要素不同,产生的多文本整合。该问题主要源于前文所述划定观测区时进行观测站与历史行政区关联的处理。

异地同次灾害与同地同次灾害两类文本记录的整合,可采用相同的整合方式:在识别灾害种类、财产损失、民生窘迫、社会凋敝、农业丰收等灾害信息的基础上,将多文本记录整合为一条新文本,使新文本包含原文本的所有灾害信息。

需要进一步补充说明的是,本部分设定的灾害记录空间处理方法除能有效实现建立观测站点与灾害记录对应关系的目标外,还可以从文献层面解决历史灾害记录缺失的问题。中国历史灾害记录整体非常丰富和完整,但若在空间上具体化到县级范围,则存在比较显著的局限。方志灾异记录通常会存在两种形式的记录缺失:第一,无记录。这种情况在方志文献中比较突出,记录只限于成书之前,成书之后的灾害无记录。第二,记录遗漏,记录者可能因写作风格、评判标准或未搜集到相关历史资料等因素,略记或不记。按照本部分提出的空间处理步骤,通过划定合理的空间范围,在记录信息的交叉比对和补充的基础上,可以有效地重建一个相对完整的历史灾害记录序列,增加可量化分析的灾异记录数量,降低文献记录缺失的影响。以观测站淮安为例,淮安府治所山阳县只有71条灾异记录,若按照设定的处理方法,通过划定观测区整合灾异记录,在30千米、40千米和50千米空间范围内,则可以分别得到171条、345条和565条灾异记录。

三 、清代灾害等级重建

通过设定的灾害信息识别方案,按照30千米、40千米和50千米的空间范围,可实现对清代北京等21个观测站方志灾异记录的信息识别。经统计,1644—1911年的268年间,北京等21个观测站在30千米、40千米和50千米的空间尺度共发生干旱等12类自然灾害2810次、3947次和5353次,造成财产损失的灾害998次、1462次和2017次,造成民生窘迫的灾害664次、983次和1334次,造成社会凋敝的灾害37次、75次和108次,伴有农业丰收的灾害151次、248次和396次。各次级指标识别的结构特征如表7所示,灾害种类指标以洪涝和干旱为主,财产损失指标以设施损毁和作物伤损为主,民生窘迫指标以物资匮乏和人员伤亡为主,社会凋敝指标以人口锐减和伦理丧失为主。

表7 不同空间范围下清代21个观测站自然灾害信息结果情况

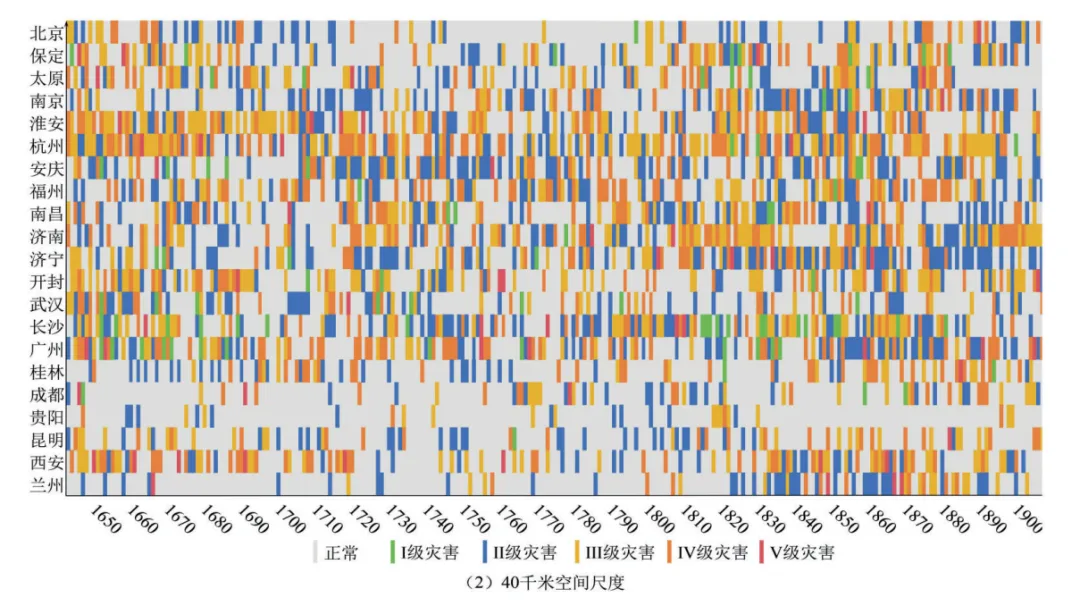

在灾害信息识别的基础上,根据设定的灾害分级方法,按照30千米、40千米和50千米的空间范围,重建清代北京等21个观测站的灾害等级序列。如图1所示,在绝对值层面,30千米、40千米和50千米空间范围下的灾害等级序列,无论是灾害的频次水平,还是灾害的等级水平,都有非常显著的差异,30千米空间范围的灾害频次和等级水平最低,40千米空间范围的灾害频次和等级水平居中,50千米空间范围的灾害频次和等级水平最高,而且差异幅度整体超过30%。但是,在相对值层面,30千米、40千米和50千米空间范围下的灾害等级序列又具有一定的共性——三者在时间维度上呈现出相同的趋势。以1710年代和1810年代为界可大致分为三个阶段,在灾害的频次水平和等级水平上,1710年代之前整体呈下降趋势,1710年代至1810年代虽有波动但整体趋势平稳,且处于相对低的水平,1810年代后上涨至较高水平。另外,值得注意的是,40千米和50千米空间范围下灾害等级在空间维度分布特征呈现出较大的相似性,而30千米空间范围下灾害等级与二者有比较明显的差异,如30千米空间尺度下华南地区的灾害频次和等级水平最高,40千米和50千米空间范围下华东地区的灾害频次和等级水平最高。

图1 清代21个观测站灾害等级时空分布

此外,值得注意的是,通过对比图1中各观测站灾害等级的重建结果可以发现,设定的灾害信息识别与分级方法,还可有效缓解由于灾害记录空间不均衡等客观因素引起的灾害量化结果偏误问题。以保定和太原两个观测点为例,清代保定和太原的灾异记录分别为1383条和545条,按照设定的方法量化处理后,30千米、40千米和50千米空间范围灾害发生的频次分别是90和98次、107和103次、149和124次,累计灾荒等级指数分别是240和280、306和299、421和367,灾异记录数量的巨大差异并未造成量化结果的同比例显著差异。

四、 结语

中国历史灾害量化研究已经取得了丰硕成果,为认识中国历史灾害长期规律奠定了重要基础。但这些研究也存在优化的空间,在历史灾害信息识别和分级方面仍需要进一步拓展和深入。

本文以自然灾害的社会影响为基础,建立了一套由4个核心指标、25个次级指标,以及1个修正指标构成的全灾种灾害信息识别和分级指标体系。该指标体系在自然灾害社会影响的基础上,以“人优先于物”和“群体优先于个体”为原则,按照“财物→个别民众→社会群体”的层次,结合灾种、灾情和后果等灾害要素,设置灾害种类、财产损失、民生窘迫、社会凋敝等为核心指标,农业丰收为修正指标。为提高灾害信息识别的精准性和效率,在核心指标下进一步细化设置了干旱、洪涝、海潮、风雹、低温、高温、沙尘、地震、地质、虫害、兽害、病疫,作物伤损、农事受阻、家畜伤亡、交通阻碍、设施损毁、其他,产业衰落、物资匮乏、流离失所、人员伤亡,人口锐减、伦理丧失、社会动乱等次级指标。

为有效建立观测站点与灾害记录的对应关系,本文同时提出了“城市中心整合法”,按照“定位观测站→划定观测区→整合历史记录”三个步骤对历史灾害记录进行空间处理。其中,第一步定位观测站,旨在以城市为中心确定观测站的地理坐标;第二步划定观测区,旨在确定观测站对应的历史行政区;第三步整合历史记录,旨在确定观测站灾害记录的空间范围。

基于541种方志、15712条灾异记录,本文还探讨并验证了中国历史灾害信息识别和分级指标体系以及观测站点设置步骤的有效性,成功重建了北京等21个观测站1644—1911年268年间的灾害等级序列。

值得注意的是,观测站点的空间范围在中国历史灾害信息识别与分级过程中具有显著的影响。不同空间范围内,灾害信息识别结果和灾害等级重建结果都有明显差异。当前常用的空间统计方法“地次法”存在一定局限。通过对灾害信息识别结果的一致性分析,本文发现30千米、40千米和50千米空间范围在统计学意义上是3个较优的选择,其中又以30千米空间范围最优。就重建的灾害等级序列结果而言,30千米、40千米和50千米空间范围虽有一些相同的特征,但其差异也非常显著。总之,如果考虑灾害信息识别结果的一致性情况,30千米空间范围是确定观测站点空间范围的最优选择,但40千米和50千米空间范围也是可以接受的选项。

受现存历史文献资料限制,本文提出的历史灾害信息识别与分级方法仍存在一些局限。一方面,该方法主要适用于历史文献资料相对丰富的城市及其周边地区的评估,较难适用于记录缺乏的偏远农村地区。另一方面,该方法的目标是构建基于社会影响的灾害等级序列,所以在灾害学层面的致灾因子特性和灾害形成原理等灾害系统原理方面未做深入探讨。

历史灾害量化研究始终是灾害史,乃至中国古代史的一个重要课题,但至今尚未形成一个具有时空普适性的、相对完备的方法。现有方法侧重于灾害学层面的分析,主要从致灾因子,灾害类型、层次和规模等方面开展量化研究。本文尝试从文献层面,通过对灾害信息的进一步挖掘和灾害记录的重新整合,从灾害“外部”的灾害后果(灾情)切入,探寻一种新的灾害量化研究方法。一方面,通过构建多层次的灾害等级指标体系,进一步挖掘丰富而未被充分利用的灾害影响信息,提高对灾害文献记录信息的利用率。另一方面,通过对灾害记录的空间处理,将特定空间范围的灾害记录进行整合,以城市为中心重构一个相对完整的灾害记录序列,降低因文献缺失造成的评估偏误。当然,本文目前主要是以清代方志灾异记录为例,实现了对该思路方法合理性和可行性的初步论证。今后,笔者还将向更早的时期推进,不断论证和优化该量化方法,最终实现对中国古代全时期灾害的量化研究,解决构建具有时空普适性的、相对完备的灾害量化方法的难题。

第一作者简介

胡鹏 西北大学科学史高等研究院副教授,主要研究方向为中国经济史、生态环境史、历史城市地理、数字史学。

- 上一篇:袁学澜和他的《吴郡岁华纪丽》

- 下一篇:无