明清运河东移与淮安水患成因*

明清时期,淮安是名副其实的“运河之都”,但也承担了朝廷治水的绝大部分负面影响,成为水灾最严重的地区。北宋以前,运河在黄河南北分为东南向的通济渠和东北向的永济渠,黄河在中下游决堤对运道一般不会产生致命性影响。元以后,由于运河贯通山东南北,在运河西部的黄河中下游每次决口都可能对运河产生毁灭性的破坏。在缺乏严谨的科学测量和现代工程技术的前提下,朝廷每一次治河决策都带有主持者的主观偏向,并带有个人的利益考量。为了保运,明代把黄河全部南移到淮河;为了冲刷黄河泥沙,在淮安西部平地建立人工大水库洪泽湖,使得黄淮地区的水患被人为转移到淮安一带。这是明清淮安水患的主要根源。

一

清代两江总督沈葆桢对中国历史上各代运河的修建有过评述。他认为开凿运河是无奈之举,耗费极其巨大,官府与百姓均承受了沉重的负担;明朝为了维护运河,更是造成黄河多次改道。他驳斥了运河有利于农业的谬言,特别指出运河与民生用水、农业灌溉产生了极大的冲突:“兼旬不雨,民欲启涵洞以溉田,官必闭涵洞以养船。迨运河水溢,官又开闸坝以保堤,堤下民田立成巨浸,农事益不可问”。

武同举认为:“千载以上,淮东水利,利尽陂塘,纲举而目张。吾江北水道之完备,甲于天下,有声于历史。”而会通河修成后,运道纵贯南北。“于是运与淮有两不并立之势。”

潘镛认为,明清时代,每当洪水暴发时,封建统治者随意牺牲人民的生命财产,开放归海坝来维持运河的通航,民间田庐房舍俱遭淹没。

明清时代,作为“运河之都”的淮安,无疑承受了运河的主要负面影响,尤其是水灾的破坏。

二

明清时期,为了保护东移的运河,只能把黄河南移,使之在淮安一带汇入淮河。而此处又是运河所经之处,政策误差、工程难题与河务官员的私人利益交织在一起,在封建王朝的治水活动中得以全面展示。

金明昌五年(1194年,是时黄河在金境),河决阳武,在梁山泺分为南北二支。300年后,明臣刘大夏筑黄陵冈堤,北流遂绝。隆庆六年(1572),筑茶城长堤,黄河全河之水乃自西趋东,经开封、归德、徐州进入淮安府境,会淮水入海。自此,黄河全流入淮,完成整体南移。

黄河整体南移,加上运河东移,黄河、淮河、运河在淮安一带相交汇,在漕运为首要目标的明清两代,淮安成为运河、黄河上最核心的城市。

万历六年(1578),潘季驯总理河道。他认为:“淮、黄既合,自有控海之势……使黄、淮力全,涓滴悉趋于海,则力强且专,下流之积沙自去,海不浚而辟,河不挑而深。”2051—2052这就是明清时长期被治河官员奉行的“运水攻沙”法。

李春芳《重筑高家堰记》载,高家堰在山阳西北40里,“创自汉陈登,所以障淮也”。陈登与陈瑄筑高家堰之说,均为明万历以后人所言,于前史无征。目前史料仅有《淮安府志》把高家堰说成是东汉捍淮堰,顾炎武的《天下郡国利病书》中作过传抄。高家堰下有“阜陵”等湖,三国、唐时在此亦有修堤工程,但这些工程主要是灌溉工程。即使明初平江伯陈瑄修筑过此堰,其规模也不会太大。尤为重要的是,如果陈瑄修筑高家堰的目的,真的在于“阻障淮水,使不得东入漕渠以灌下河田地”的话,也极不符合逻辑。保护漕渠最好的方法是让淮水顺畅地从自己的河道入海,若把淮水阻障在运河西侧,只会对漕渠构成更大的威胁。

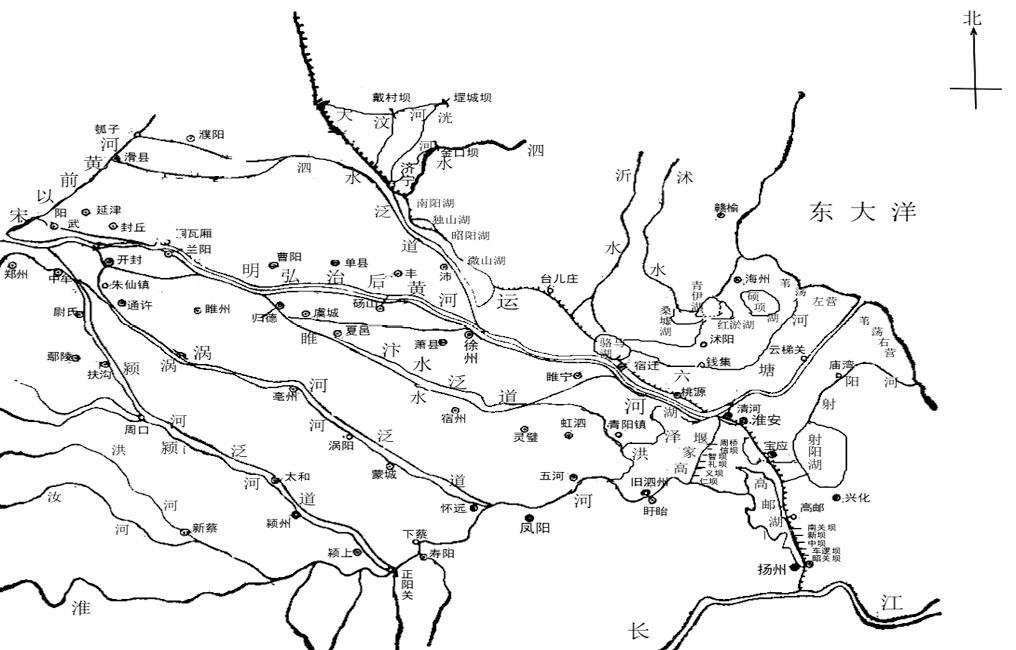

大运河东移与黄河、洪泽湖示意图(马俊亚 绘制)

高家堰最早见于嘉靖(1522—1566)年间的史料中。据《皇明五朝纪要》:“嘉靖中,河决崔镇、吕泗,往往夺淮流入海,淮势不敌,或决高家堰,或决黄浦,或决八浅。淮扬诸郡悉为巨浸。”《明纪》载:嘉靖三十一年(1552),总河都御史曾钧筑草湾老黄河口,增高家堰长堤。这一工程主要是为了捍护淮堤,不致漫流,而非蓄水冲淤。

高家堰方面较大的工程始于隆庆六年(1572)九月,讫于万历元年(1573)春。韩昭庆指出,此时的高家堰,最高不过3—4米(相对高度),长约34里,约合现代洪泽湖大堤总长的四分之一。这是潘季驯大筑高家堰以前规模较大的一次修筑。

万历七年(1579),潘季驯主持的黄淮治水工程竣工。209为了加强清水对黄河泥沙的冲力,潘季驯大筑高家堰,截断淮河,逼迫全部淮水以趋清口,将大涧、小涧等原来出水口全部闭塞,这就是“蓄清刷黄”“刷黄济运”之策的大规模实践。

潘季驯非常自豪地称,拦蓄淮水的高家堰异常坚固,使得淮水全部从清口涌入黄河,冲刷泥沙入海,清口则越来越深,“故不特堰内之地可耕,而堰外湖陂,渐成赤地,盖堰外原系民田,田之外为湖,湖之外为淮,向皆混为一壑,而今始复其本体矣”。不但高邮、宝应地区原来被淹没的田地得以重新耕种,而且,上自虹县、泗州、盱眙,下及山阳、兴化、盐城等处,皆成沃壤,“此淮水复其故道之效也”。

潘季驯的成就获得了学者的赞扬。郑肇经认为:“季驯天才卓越,推究阃奥,发人所未发,成一代之殊勋,神禹以来,一人而已。”沈怡则称其治黄为“中国河工史上最光辉的一页”。张含英认为“束水攻沙”一说“是人民群众实践的结果。不过潘季驯又有所发展,并进而运用于下游河道的治理”。还有的学者认为“潘季驯束水攻沙、以水治水的思想不但在这次河道治理中了取得了显著的成效,使许多人梦寐以求的黄淮安流的愿望变成了现实”。

诚然,这次大工后,短期内似乎具有一定的效果,泥沙的冲刷能力极大地得以提高,1194—1578年,黄河下游三角洲陆地每年平均向海洋延伸33米,1579—1591年猛增为1540米/年。此后,延伸的速度变慢,在1592—1855年,仍维持110—500米/年的速度。但高家堰修成后,被洪水淹浸成了淮河中下游人民生活的重要内容。一般说来,供蓄水用的水库多建在山谷中。如三面临山,只要在谷口修一道坝堰即可,这样就不会造成大面积的土地被淹。由于淮河中游地区地势极为平坦,河流落差极小,筑堰蓄水所淹的面积极其巨大,泗州等地随时都面临灭顶之灾。

至于潘季驯的治河方略,尽管从开始时就不断地受到人们的质疑,但长期以来却被治河者奉为圭臬。康熙十六年(1677),靳辅治河,大修高家堰,南抵翟家坝,北迄烂泥浅,并大辟清口,挑引河四五道。康熙十九年(1680),泗州城终于永沉湖底。可以说,靳辅主持的这次河工是泗州沉没的直接原因。

离泗州城13里的明祖陵,在嘉靖中期经测量尚高于淮水2.31丈,此时,同样沉入到了水底。泗州之沉,充分证明潘季驯关于泗州“霖淫水涨,久当自消”的说法是错误的,由此看出他的治河后果具有重大的负面影响。

由于泗州旧城离盱眙仅2华里,因此,泗州被大水淹没后,“官若浮鸥,民尽奔盱”。泗州州治被迫移到盱眙,“州牧或借民房,或驻试院”178。直到乾隆四十二年(1777),朝廷才批准裁虹为泗,虹县的版图民赋,全部并于泗州,而把虹县县城作为新的泗州州城。尽管更换了州治,百万生灵挣扎于洪水之中,但泗州仍处于洪水的围迫之中。到后来,连新州城虹泗也再次沉入洪泽湖底。实际上,洪泽湖淹没了两座泗州城。

作为州城,泗州有着坚固的城墙和外围防水堤,泗州城被淹没,其防水条件远不如泗州的淮地县城、集镇乃至更广大的乡村,更是沦为鱼鳖宅窟。包括徐州、淮安等淮河中下游地区的很多城镇均有多次被淹没的历史,永沉湖底的泗州城仅是其代表而已。

从潘季驯的本意来看,修筑高家堰,自然不是为了把水患引向淮城周边。就当时人们的认识能力而言,也不可能预想到其后一个世纪的事。但随着时间的推移,淮安地区水患逐渐加剧,一代接一代的河臣仍不思更改,基本上一成不变地继承了潘季驯的治水方略。这种不以民生为重的思维极为明显。可以说,淮地大范围被淹,完全是封建王朝意志所致。

三

明清总的治水原则是维护君主的最大利益。由于明祖陵处于高家堰西侧的蓄水区,被认为是帝业所钟的风水胜地,是朱家天下的万世根基,是以明代治水始终以保护祖陵为第一要义,运道仅排在第二位。

明代工部的奏疏中写道:“泗州祖陵系我国家根本重地,王气所钟,命脉所系。实圣子神孙亿万世无疆之丕基也。”17万历二十年(1592),勘河给事中张贞观给万历皇帝的奏折,清楚地说明了明代治水者所必须遵循的原则:“祖陵为国家根本,即运道民生,莫与较重。”明臣议事时,防治洪水所应考虑的各事项次序为:“陵寝、国计、民生”。工部强调:“祖陵水患为第一义,次之运道,又次之民生。”14陈邦科在《酌议治河疏》中以人体来作形象的说明:“惟黄河犹人身之肠胃,祖陵其腹心,运道其咽喉,而生灵赤子皆肌肤也。”保护明祖陵不受水淹是每位河臣所必须面对的头等大事,这涉及非常敏感的祖陵风水问题。潘季驯对祖陵风水这样的问题非常明白,他曾写道:“三祖陵寝,万年根本之地,百祥肇始之区,委的事体重大。”

高家堰等大工兴修后,黄、淮、运的灾祸却从未见少。史载:“未几,水患益甚。”万历八年(1580),雨涝,淮水围困泗州城,并危及明祖陵。

万历十七年(1589)六月,黄水暴涨,决兽医口月堤,漫李景高口新堤,涌入夏镇内河,冲坏田庐、淹死百姓无算。万历十八年(1590),黄河大溢,徐州城内黄水淹积逾年,官民纷纷要求迁城改河。万历十九年(1591)九月,山阳段黄河复决。其后,河患不绝,朝廷官员多要求拆掉高家堰。万历二十年(1592),潘季驯上疏,力言治河主旨为“筑堰障淮,逼淮注黄。以清刷浊,沙随水去。合则流急,急则荡涤而河深;分则流缓,缓则停滞而沙积。上流既急,则海口自辟而无待于开”。尽管潘季驯非常能言善辩,但其治水结果却作了无情的嘲讽:“然当是时,水势横溃,徐、泗、淮、扬间无岁不受患,祖陵被水。季驯谓当自消,已而不验。于是季驯言诎。”万历二十一年(1593)五月,邳州、高邮、宝应大水决湖堤。万历二十三年(1595)四月,泗水浸祖陵。

实际上,有的学者以世纪为单位对近500年淮河中游凹地水灾所作的分析表明,修筑高家堰至黄河在1855年改道期间,水灾的频率明显地增加了。未修高家堰的15世纪,水灾仅有4次,修筑高家堰的16、17世纪分别达22、23次,18世纪更达35次。71从夏代至民国年间,黄河共迁徙46次,其中在明代迁徙15次,清代14次。即便这类遗漏极多的统计,也可以说明潘季驯治水的负面后果。

在治水实践中,明臣均奉行祖陵至上这一原则,战战兢兢、认真周到、不遗余力地营建维护明祖陵,而对于千百万百姓生命财产、生产生活相关的工程,却常常忽略不管。

万历三年(1575),黄河崔镇等处北决,淮水又从高家堰东决。当时,“徐邳以下,至淮南北,漂没千里”。明臣对如此巨大的民生灾难,熟视无睹,却生怕洪水浸渍祖陵的柏林,随即开始修建石砌陵堤,直到万历五年(1577)才完工。

而洪水这样的灾患又绝非局部治理所能收效。因此,尽管河臣们不断牺牲其他许多地区的利益,对祖陵的关护无微不至,但却无法从根本上消除祖陵所受的威胁。这种治理方法是典型的“一隅之利,全局之祸也;一时之利,百世之祸也。”万历二十三年(1595),万历帝下旨将总河舒应龙革职为民;相关官员如陈洪烈、刘宏宝,“降极边方杂职”。4日,以科臣勘河失护祖陵罪,勒令原浙江巡抚常居敬闲住。

到万历后期,明朝君臣为了保护运道和陵寝,更是明目张胆地放弃对民生的关怀。万历三十二年(1604)初,工科都给事中侯庆远疏称:“泇河成而治河之工可以徐图,但不病漕与陵,则任其所之,稍防疏焉,而不必力与之斗。”

崇祯年间(1628—1644),由于水患更加严重,明代君臣对祖陵的关护愈加急切,而对民生方面的关注则更少。崇祯六年(1633)5月29日,大理寺左寺丞吴甡、翰林院编修夏曰湖等人反对开高家堰三闸的合疏中,首先担心的就是祖陵的风水,953其次,在议及“淮泗诸水,滔滔东注”时,关注的则是漕粮运输问题,漕堤受损,“运船牵挽无路,则数百万粮,何由而达京师?”再次,洪水淹没两淮地区,“各盐场尽被淹没,煮海无策,则百余万盐课,其问诸水滨乎?”最后,明臣们也意识到了洪水会吞没数百万百姓的生命财产,但这绝非对百姓本身的人道关怀,甚至没有统治者常见的重视黎庶之类的应有套话,而是关注“数百万粮税,谁为供输乎?”

由此可见,明代最高统治者从来就没有奉行过“民为邦本”的理念,而是时时刻刻警觉任何有损其“龙脉”的鸡毛蒜皮之事。与“龙脉”这类“根本大计”相比,任何数量的百姓性命,都是不必吝惜的代价。至于长期牺牲像淮地这样一个地区百姓的生命财产来维持其统治,也就不足为怪了。

明臣的一份奏疏中写道:

窃见今年以来,四方无不告灾,而淮扬、庐、凤等府,滁、徐、和等州,其灾尤甚。臣等询访南来官吏,备说前项地方,自六月至于八月,数十日之间,淫雨连绵,河流泛涨。自扬州北至沙河,数千里之地,无处非水,茫如湖海。沿河居民悉皆淹没,房屋椽柱,漂流满河。丁壮者攀附树木,偶全性命。老弱者奔走不及,大半溺死。即今水尚未退,人多依山而居,田地悉在水中,二麦无从布种。或卖鬻儿女,易米数斗,偷活一时;或抛弃家乡,就食四境,终为饿殍,流离困苦之状,所不忍闻。臣等窃惟各府州处南北之冲,为要害之地,圣祖之创造帝业,实以此为根本。江南之输运钱粮,实以此为喉襟。况自古奸雄启衅召乱,多从此地。若不急议赈恤,深恐冬尽春初,米价愈贵,民食愈难,地方之变,殊不可测。

朝臣偶尔念及民生,只不过是担心百姓揭竿而起。

到清代,统治者与治河者不再关注明祖陵的安危,少了令人生畏的禁区和不可触及的原则,并注重解决危害民生的水患,以获得政权的稳定和巩固,但淮安地区的水患并未减少。

四

清朝取代明朝后,同样笃信风水一说,为了维护清室的统治,自然要破坏朱家的风水。以清廷以维护运道为第一目标,明祖陵所在的堰西地区则成为被有意淹没的原罪之地。

堰西被淹,洪水最终仍要流向堰东。清代往往先淹泗盱,后淹淮扬。河臣对淮扬地区灾患的成因非常清楚。康熙十八年(1679),靳辅疏曰:“当淮流循禹故道之时,淮流安澜直下,此地未闻水患。迨黄流南徙夺淮,淮流不能畅注,于是壅遏四漫。山阳、宝应、高邮、江都四州县,河西低洼之区,尽成泽国者六百余年矣。”但有清一代,漕运仍是国家必须顾全的大局。张伯行指出:“国家之大事在漕,而漕运之利惟赖河。”

明初江南各帮漕运,自瓜洲、仪征至清江浦,在天妃闸处由运河转入黄河。经常造成黄河水向运河倒灌,潘季驯把运河出口移到新庄闸,仍命名为“天妃闸”。然而新天妃闸口距黄河、淮河交会处仅200丈,黄河水仍然向运河倒灌,运河河底日益垫高,年年挑浚不已。加上黄河、淮河水流会合,潆洄激荡,运河出口极为危险。康熙十八年,山阳戚家桥段运河决堤。靳辅议移南运口于烂泥浅之上,自新庄闸西南开一条河至太平坝,又自文华寺永济河头起挑河一道,南经七里闸,转而西南,亦接太平坝,均远离烂泥浅。引河内两渠并行,互为月河,以减弱急流。同年,创建宿迁、桃源、清河、安东六座减水坝。康熙十九年(1680),创建凤阳厂,砀山毛城铺、大谷山,宿迁拦马河、归仁堤,邳州东岸马家集等11座减水坝。每一座减水坝都有沉痛的淹民历史。

总之,在治水方略方面,清朝的决策者体现了有别于明朝决策者的转向,即从对祖陵和运道的强调转为关注“运道民生”,这类谕旨在“盛世”时代如恒河沙数。即使清廷实际关注的次序是“运道、财税、民生”,到嘉庆前期,仍屡有河臣因请求增加河工料价归地粮摊征,而被斥为“病民”,并遭革职之事。

清中期以后,迫于内忧外患,政治日渐腐败,“治法治人,两俱无有,腹部黄河、淮河、长江三大流域,几无岁不灾,而其灾害程度,复与年俱增”。清朝的治河又回复到以保运为最高原则的传统思维上来,淮安地区的民生问题再次成为牺牲品。

为了维持运河航道的畅通,每年上半年是载粮漕船(重载)大量过淮时期。清代规定,山东、河南漕帮限每年农历三月初一日、江北漕帮限四月初一日、江南漕帮限五月初一日、江西、浙江、湖广漕帮限六月初一日到达通州。康熙四年(1665)规定漕船抵通州后限10日回空,后规定漕船抵达通州后,均限期3个月完粮。是以每年农历七月份以前是漕运最繁忙时期。在漕运开始前和进行时,均要闭闸蓄水。这个时期大致相当于公历的8月份以前,“淮河流域于每年夏季七八月之交,多倾盆大雨”。

据清末时实际测量,淮河流域降水量在时间和空间上的差异均非常大。平均雨量为36英寸(914.4毫米),但少雨年份只及平均年份雨量的三分之一;最大年份的雨量达80英寸(2032毫米)。宣统二年(1910)七月,在蚌埠北10英里处仅48小时降雨达25英寸(635毫米)。

漕运进行时,淮水上游支干各河来量极大,无法宣泄,使得整个淮河中游成为滞洪区,只能任其淹没洪泽湖以西地区。若逢上游地区暴雨,短时间就能给河、湖各堤造成严重的威胁。有时因为人为的原因(如沿河役吏的勒索、漕丁售卖所带货物、运河河道障碍等),漕运往往拖延至开秋。

乾隆十七年九月二十八日(1752年11月3日),河臣上报,高家堰被暴风打坏多处,被淹货船20余只,遭乾隆帝训斥:“且船只之被淹,与埽工之被汕不相关涉。”江南河道总督高斌十一月二十三日(1752年12月28日)奏称:“今奉到上谕,据淮扬道李奇龄所禀,词语荒谬。臣查九月二十八日,乃一时陡起之风暴,以致打坏遭风之商贩船只。李奇龄乃接连汕掣工段,一并写入,臣不胜骇异。”在此奏折中,尽管有20多艘商船被淹没,但官员们根本没提任何被淹死的人员。

清代常有大员义正词严地指责“地方官但知收割,不顾河工;即沿河居民,亦但保目前”。其实,漕、河方面的官员又何尝不是只顾漕运,不顾地方百姓的利益呢?“是以每当启放四坝,互起纷争,俨如敌国,此皆不知大局者之所为也”。在这些官员们的眼中,千百万百姓的身家性命均是末叶琐事,只有漕运才属“大局”。

漕船过淮后或洪泽湖蓄水过多,官府会随时泄放,洪泽湖与运河之间以及运河东侧淮城周边地区往往一片汪洋。〔光绪〕《淮安府志》称:“方运河畅流时,东南稻田数千顷咸资其利,号称膏腴。自湖水下徙,运源艰涩,民始有乏水之忧。莳种植秧,多违常度。夏秋间禾欲登场,而水潦横溢,以淹没告者踵相接也。民力既殚,疏浚堤防之功不至,浸淫日久,高田多龟坼,下田成污莱,向之膏腴化为瘠区。”

乾隆十五年(1750),南河总督高斌奏呈的《河工图说》第二十条内《高宝各坝》条规定:“设遇洪泽湖异涨,滚坝泄水过多,酌量将南关、车逻二坝启放以减水势。”开坝放水,往往人力难以控制。乾隆十八年七月十二日(1753年8月10日),“高邮一带汛水加增,城南堤工受险。令河库道李弘星夜前往高邮,将南关坝照例启放”。这次泄洪造成的洪灾持续时间极长。由于西部洪泽湖泄水,东部范公堤被迫破堤泄洪。盐政普福奏称,直到十一月四日(11月28日),淮扬里下河地区“诸水渐次宣泄,而上游灌注,积潦甚深,骤难消涸。范公堤内低田之水尚有四五六尺不等,堤外场河归海去路不无淤滞之处”。这次泄洪,高家堰各溢流坝实际上是全开,根本没有考虑下游行洪区的安全。“高堰一带洪湖盛涨之时,滚坝过水至六尺六寸。奴才于十月十九日在彼,滚坝过水已经不及四尺,日渐消落。至十月二十六日,头滚坝过水二尺六寸,其智、礼各坝过水二尺一寸,各工平稳”。

对于被淹没的民众,无论是河员还是地方官员,均不以为事。据八月一日(8月28日)署两江总督鄂容安奏:“臣恐下游州县河道不能容纳,直趋归海,飞饬相度疏导……其被水成灾之地州县官,或以水势未消,村庄散远,不即周查确勘,致使灾重极贫之户居食无资,流离失所。又或假手吏胥,徒滋冒滥,均未可定。”

这次由高家堰蓄水造成的灾祸,虽经移患下游里下河地区,但仍造成洪泽湖上下游地区广泛受灾。至十一月二十二日(12月16日),两江总督鄂容安奏:洪泽湖上游地区,“凤阳府于十一月初旬禀报消涸地土,宿州居十分之七八,虹县居十分之五六,灵璧之睢河以南亦多涸出,睢河以北则仍系黄流与积水淹浸;凤阳、临淮、怀远,寿州、凤台五州县……霍邱县涸出一半”。下游淮安府中,“安东、清河二县已涸者十分之七,桃源县涸出种麦者十分之四。将涸者亦十分之四”。扬州府中,江都县涸出十分之二,甘泉县涸出十分之四。海州直隶州东南乡27镇“现仍多方宣泄”。可以推见这些地区被淹范围之广。

乾隆十九年八月十二日(1754年9月28日)的上谕,相对真实地揭示了乾隆十八年主管河官的开坝考量及成灾原因,即河员纯粹是出于保护运河与洪泽湖大堤,进而保护自己的乌纱帽。乾隆帝指出:“上年淮徐各属因河湖异涨,以致堤工溃决,已重治高斌之罪。但前此数年,高斌力持封坝,不肯开放过水,下河一带颇获有秋。去岁则持之太过,不合机宜耳。今车逻、南关两坝又复过水数尺,高、宝、兴、泰各州县现俱成灾。虽高堰堤工可保无虞,而竟以下游为壑,以此为河臣自全之善策则得矣。下河亿万灾黎其何以堪?”

一方面,从表面上看,乾隆帝非常关注“下河亿万灾黎”。另一方面,从实质上看,为了保护运道,他竟认为这次开坝太慢,并警告官员们要引以为戒,不必顾及民生。乾隆帝谕:“如遇水势盛涨而坚闭不放,则高宝诸湖之水等无去路,必致涨漫为患。不特上河田庐尽遭淹没及川壅而溃,则下河之受灾更甚。其间缓急机宜甚有关系。……下流之水一时不能畅达,所以洼地田禾难免成灾,此亦地势使然,无可如何。”

这种不顾民生的开坝思路,在清代成为常态。

在现实中,官员更喜欢夜间无通告开坝放水。毕竟,放水保坝的时机瞬间即逝,一旦发出通告,就要给百姓撤离预留一定的时间。并且,通告开坝,事后还要赔偿百姓的损失。道光三年(1823),知州叶机《泄湖入江议》中非常委婉地指出:“且开坝能先期出示,民犹知避;若黑夜仓猝,一概沦溺。识者常惴惴焉。”

溢流坝的开决,对民生的危害极大。乾隆帝《阅淮安石堤三叠前韵》:“甲午决老坝,岌岌淮城殆。荡析坏庐舍,迁避市为罢。”淮安清江浦驻有南河总督,淮安府城驻有漕运总督,远比一般城镇的防卫严密。淮安城岌岌危殆,淮扬乡村无疑受灾更重。

道光六年(1826)夏,洪泽湖水大涨。经启三河闸坝、拦湖坝等,效果并不显著,琦善准备将扬河、扬粮两厅境内归江归海各坝,全部启放,即使这样,“此但以保运河之堤,而不足以泄洪湖之涨,第下游田亩实已因此受淹”127。有人作《开坝行》纪其事:“稻未收,洪湖水长日夜流。治河使者计无奈,五坝不开堤要坏。车逻开尚可,昭关坝开淹杀我。昨日文书来,六月三十申时开。一尺二尺水头缩,千家万家夫老哭。”这次开坝,官府能先下文书,也是百姓不幸中之万幸了。

在这次泄洪事件中,高官大吏们最为关注的是保护运河和洪泽湖大堤。“当事惧堤工不保,遂启五坝过水”。而最高统治者最为关心的则是保证漕粮的运输,对淹没民间田庐则并不顾及。8月3日,道光皇帝的上谕中称:“时届立秋,漕船回空瞬至,倘启坝自缓,空船归次少迟,尚无大碍。若竟迁延贻误,将来漕船不能回空,并误明春重运,朕惟琦善、张井、潘锡恩三人是问,决不宽贷,懔之慎之,将此谕令知之。”

可叹的是,这次决水所淹没的村镇百姓却多归罪于琦善,多年来一直坚信英明的皇上视他们如己子,事后查出了实情,严惩了琦善。直到20世纪30年代,淮安老人们还在叙述:“琦大人开减坝放水,事前饰词入告,谓此地百里无烟。后钦差查覆,乃知烟村甚密,百万灾黎,一时破产。琦大人遂至得罪。”其实,这次放水,琦善根本没有受到惩办,并很快兼任了漕运总督,可谓实权与肥缺并握。而放水淹民的真正罪魁,正是百姓钦之仰之、趋之信之的道光皇帝。

仅过1年,道光七年(1827)7月3日,据张井、潘锡恩奏:“奉上谕:洪湖存水较上年尤为旺盛,堰工吃重,自不得不预筹宣泄。惟下游各州县田庐上年全被淹浸,虽现在严守车逻等坝,不致淹及民田,而此后湖水日增,必须思患预防,俾堰工可保无虞,而下游亦不致被患。”在以保住乌纱帽为主要目的的官员们眼中,百姓的利益永远没有朝廷利益重要,是以河臣们有着充分“合理”的借口来做损害百姓的事:“臣等固当顾惜灾黎,不敢轻议启放,然亦未敢过于拘泥,贻误堤防,惟视湖河水势,权其重轻以为操纵。”

据导淮委员会调查:“归海坝在运河堤东,名虽‘归海’,实则以里下河区为其泄水之尾闾,每值洪水之年,里下河区即有陆沉之虞。”1916年,仅开启1座归海坝,里下河地区受灾农田6633001亩,受灾人口777271人,损失35713046银圆。1931年,开3座归海坝,里下河地区受灾人口4267825人,受灾农田19117894亩,损失117407030银圆。

结语

马克思指出:“社会地控制自然力,从而节约地加以利用,用人力兴建大规模的工程占有或驯服自然力,这种必要性在产业史上起着最有决定性的作用。”但在中国封建社会,“溥天之下,莫非王土”,自然力控制在最高统治者而非社会手中,他们占有和驯服自然力是维持自己的专制统治,为了眼前的榨取而非长远的产业发展。从这里就不难理解淮安地区的衰落之因了。

明中后期以后,由于维持运道的需要,代表朝廷的河臣们逼迫全部黄河水流向淮安地区,人为地把黄河中下游地区的灾患全部转移到淮安东西南北地区。加上明祖陵的特殊地位,造成明代的治河方略经常前后不一,不得不牺牲周边地区来捍卫祖陵。潘季驯主持修筑的高家堰,虽然暂时解决了黄河的淤垫问题,但却在基本上没有什么落差、地势极为平坦、极不适合修建水库的淮河中游造就了一个庞大的人工湖泊洪泽湖,把堰西数千平方公里的乡村镇市变为鱼鳖乐园,并在堰东地区的上空悬了一把每年必定下落的利剑,实为淮安地区生态衰变史上的分水岭。在以后的近三百年里,一代又一代的河臣们不断地加筑高家堰,不断地扩大两淮地区的灾源。

从明清两代漕运和治水政策中获得巨大利益的相关官员总是以封建国家利益为幌子,肆意挥霍国家资金。清中期,仅维持运道和行漕两项直接成本即达2800万两以上,远超每年国库总收入(约4000万两)的半数。民命、生态方面的损失更无法计算。

郑观应认为:“一总运费二、三万金,一重运费二、三千金。一空运,一催趱,费皆逾千金。至淮安盘粮,则有漕督之弁兵;通州上仓,则有仓督之经纪。加以黄河口额设官驳船,山东、直隶、通州、武清皆有之,合算不下三千艘。以及浚河建闸、筑坝。通盘筹算,非四十金不能运米一石入京仓。此漕运所以为无底之壑也。”若加生态破坏对农业生产造成的损失,此说并非夸张。以此计算,400万石漕粮的直接和间接费用达1.6亿银两,相当于清中期每年财政收入的4倍。

归根结底,淮安地区在明清时期被赋予“运河之都”地位的背后,是水生态环境的破坏和畸变。维持空洞的象征意义与实质性的漕粮供应是明清统治者的最高利益,淮安地区的生态畸变则被视为局部利益。

*此文为国家社会科学基金重大招标项目“大运河与中国古代社会研究”(项目号:17ZDA184)的阶段性成果。

(作者简介:马俊亚,南京大学历史学院教授、博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授。)

- 上一篇:崇川、紫琅、静海……江苏这里的地名太美了!

- 下一篇:寻山记之狮子山