沭阳颜集的吴姓人家,为何世代守护着一座虞姬庙?

在璀璨的中华文明长卷中,一场“霸王别姬”的悲情,让虞姬将生命凝结成最绚烂的瞬间。他们的爱情故事,早已超越曾经的楚汉烽烟,化作诗词中的低吟、戏曲里的翩跹、丹青上的定格,化作栖身华夏祠庙与墓冢间的一缕袅袅香魂。

霸王别姬画像

在众多与虞姬相关的纪念地中,最能承载这份源自血脉与土地深情的,莫过于其故乡——沭阳县颜集镇曾经巍然矗立的虞姬庙。这里,没有灵璧墓“首级安葬”的惨烈,也不同于定远虞姬冢“衣冠权葬”的无奈。唯有一座乡人倾注深情为“自家女儿”筑起的庙宇,以其独特的温厚与静默,安放着那份跨越了千百年沧桑的乡愁。

1

故里溯源:一方水土育香魂

沭阳颜集镇的虞姬沟,这条蜿蜒的水脉,曾映照过少女虞姬浣纱的素手、采桑的裙裾,老辈人仍津津乐道她临河梳妆的往事——沟水因沾染胭脂而常年泛着淡淡的粉色。

与那些标记着生命终结的墓地不同,沭阳的虞姬庙,从其诞生之初,便承载着一种更为本源、更为温暖的情感 —— 那是乡邻对故土女儿的深切怀念,是基于血脉与地缘的、发自内心的认同与骄傲。

据《沭阳县志》载,明崇祯十七年(1644年),颜集乡民为祭祀忠烈千秋的巾帼英魂,于镇西首选址建庙。这座庙宇的缘起,在颜集籍原上海京剧院副院长吴石坚先生的自传中得见确证:“当地吴姓族人捐银在这里建了虞姬庙,以纪念这位随项王出征、以身殉国的女性。”

庙宇背后,更藏着一段沉痛而充满生存智慧的历史传说。刘邦建汉后,为避清算之祸,曾为项羽帐下虞氏族人无奈去除姓氏中的虍字头,集体改姓吴。自此,颜集吴姓族人将虞姬血脉深植于集体记忆,视作文化根脉的延续。这座庙宇的兴建,既是族人对先祖的追缅,更是一场跨越千年的文化自觉——以香火为纽带,让忠烈精神在乡土中生生不息。

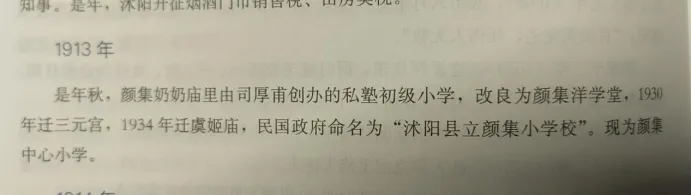

颜集镇志记载

民国初年,安顿在虞姬庙里的颜集小学的琅琅书声,取代了殿前的袅袅香火。虞姬精神不再仅是历史的凭吊,更化作启迪蒙昧的文明火种。姜汉卿、吴石坚、方谦、吴苓生……这些在中国近代史上熠熠生辉的名字,皆孕育于这座由古庙蜕变的学堂。

照片背景的虞姬庙

晚年返乡的吴石坚曾深情追忆:先生常带我们拜谒虞姬像,讲她“宁为玉碎,不为瓦全”的故事,这份气节,影响了我的一生。庙宇的梁柱间,既回荡着两千年前的慷慨悲歌,也激荡着新式教育的启蒙之声。

虞姬庙完成了从精神信仰到文化教育的华丽转身。

2

庙堂兴废:几度沧桑风雨中

查阅《颜集镇志》,虞姬庙建筑群规制严谨,工艺精湛。“庙内前殿三间为砖瓦结构,一律磨砖切缝,门旁和山尖并有浮雕。室内雕梁画栋,花纹精致,屋脊和封山脊均高出屋面。两端有龟兽,中间配有图案,后殿为两层楼,二楼木板铺地,建造考究,上下各五间,虞姬娘娘的座像就放在此楼上。殿两侧有东西厢房各十间,内有大小神像百余座。庙四周有围墙,南大门为山门,门上有‘无我庐’匾额。”

到乾隆三十六年(1771年),庙宇因 “风雨侵蚀,梁栋倾颓。”乡贤吴九龄慷慨捐资,主持重建了庙宇的中殿与宏伟的大殿,四年后,吴九龄又重修后楼,使庙宇的规模得以扩大,规制更为严整。

光绪初年,候选光禄寺正沭阳人叶上庄村乡贤叶祥麟再度秉持对先贤的敬意,主持了大规模的重修工程。经此修葺,庙貌焕然一新。正殿虞姬塑像突破传统闺阁造像范式,着鱼鳞甲胄,佩剑而立,眉宇间刚柔相济,生动诠释了故乡人民对这位巾帼英烈的独特认知——她既是《史记》中泣别项羽的贞烈女子,也是一位值得敬仰的巾帼英烈。

进入动荡的民国时期,尽管偶有维护,但虞姬庙已难复旧观。及至抗日战争的连天烽火席卷神州,这座承载了数百年乡情的古老建筑,最终毁于战火,1943年1月,虞姬庙化为一片废墟。

虞姬庙遗址勒石

据时年十二岁的颜集村民吴文彬2005年回忆:“火光烧了三天三夜,虞姬像也被烧没了,只剩下一堆灰烬,看着真心疼。”遗址仅存石刻一方,如今,后人只能从老人们的追忆和残存的文献中,去想象它昔日的荣光。

3

文心咏叹:千载诗篇续芳华

尽管庙宇已化为陈迹,但它的精魂却从未消散。历代的文人墨客,用他们的才情与感慨,为它筑起了一座更为坚固、更为不朽的文学殿堂。

沭阳文化工作者对虞姬文化的搜集与整理,从未停歇。1987年,沭阳文化工作者杨鹤高搜集整理并出版《虞姬沟到虞姬墓》,收录三十六则虞姬传说。2007年,葛恒扬主编的《虞姬》,也收录大量相关故事。

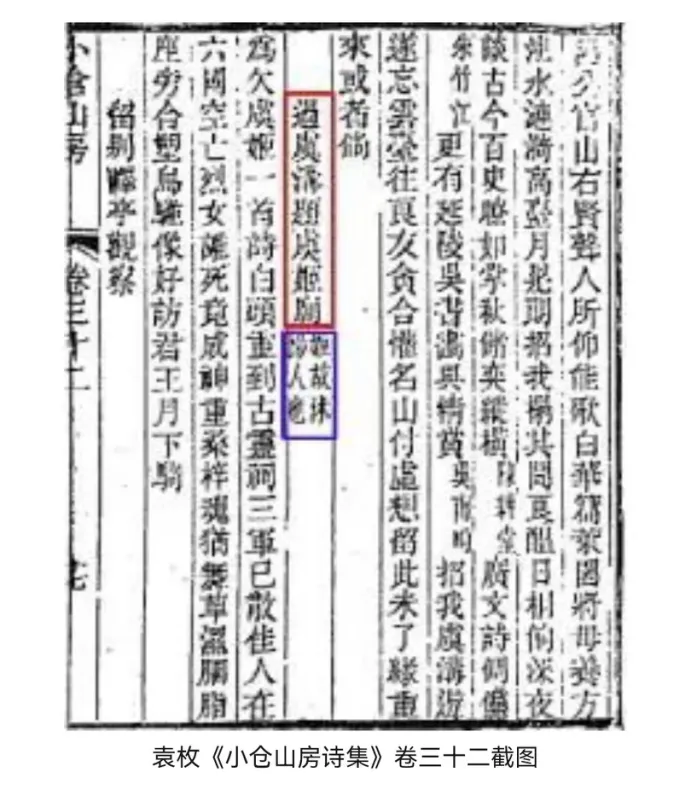

清代文学家袁枚,在任沭阳知县期间(1743-1745年),便与这片土地及其承载的虞姬文化结下了深厚渊源。乾隆九年(1744年),第一次到颜集瞻仰参观虞姬庙。尤为令人动容的是,在离任长达四十三年之后,已是耄耋之年的袁枚,仍念念不忘,重游沭阳,并特地前往颜集,此行他写下了情真意切的《过虞沟游虞姬庙》一诗:为欠虞姬一首诗,白头重到古灵祠。三军已散佳人在,六国空亡烈女谁?死竟成神重桑梓,魂犹舞草湿胭脂。座旁合塑乌骓像,好访君王月下骑。更在诗中特意自注:“相传,虞故沭人也!”这短短数字,不仅是以一代文宗的权威,对虞姬故里在沭阳的明确肯定,更使得这座已渐倾颓的庙宇,在中国文化史的宏大叙事中,刻下了无法磨灭的印记。

此外,历代文人对虞姬的咏叹不绝如缕。如宋朝诗人苏轼的“帐下佳人拭泪痕,门前壮士气如云。仓黄不负君王意,独有虞姬与郑君。”即便是曹雪芹在《红楼梦》中,也借林黛玉之口,写下了“肠断乌骓夜啸风,虞兮幽恨对重瞳”的诗句。这些诗篇虽非专为沭阳虞姬庙而作,但其间所歌颂的忠贞大义、所感慨的命运无常,与沭阳人民对虞姬那份深沉质朴的情感,在精神内核上完全一脉相承。

沭阳本土诗人更将虞姬融入地域文化基因。从清朝吴鸿志“毕竟英风流不断,虞姬沟畔霸王桥”的追怀,魏增寿“莫折虞家宅畔柳,楚歌千载几人哀”的咏叹,乃至胡志刚“楚地世间奇女子,至今美誉口传香”的当代吟唱,共同构建起立体的文化记忆场。

这些扎根乡土的文学创作,与精英文人的经典咏叹形成和声,让虞姬在中华民族的文化记忆中获得永生。

在今天的沭阳城内,虞姬塑像、虞姬生态园等纪念性标志如同散落的碎片,试图拼凑起历史记忆。虞姬传说被列入江苏省非物质文化遗产名录,正是对其珍贵文化价值的官方认定与有力保护。这缕跨越千年的香魂,将永远寄托着故乡最深沉的眷恋,照亮每一个归来游子的心路。

作者介绍

仲小冬 沭阳人,供职于镇政府。江苏省作家协会会员,江苏省民间文艺家协会会员,宿迁市民协理事、故事创委会主任。已发表各类文艺作品近200万字,出版小说集一部。

- 上一篇:为什么中国记者节被定在11月8日?

- 下一篇:清代窑湾为何成为“保税区”