一县承包半部西汉史,沛县为啥出这么多人才?

翻开整部西汉史,会发现一个有趣的现象:西汉年间名人辈出,一查全是狠人,一问都是老乡。尤其是西汉初年,皇帝、丞相、太尉、大将军、经学家……这些赫赫有名的大人物,全都从同一个地方出发,一步一步留名史册。这个地方,就是沛县。

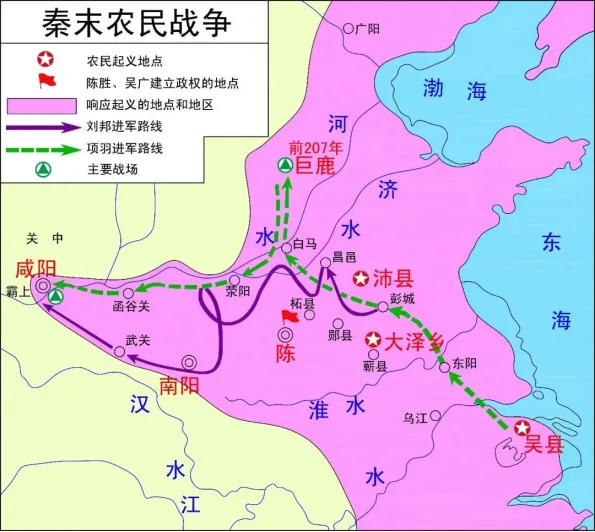

秦二世元年(前209),当刘邦斩白蛇的那一剑遽然击下时,沛县,这块蛰伏多年的土地,已经做好了准备。

乌合之众?群英荟萃

汉五年(前202),刘邦在汜水之阳举行登基大典,定国号为“汉”,拉开了辉煌西汉史的序幕。这不仅意味着中国历史上迎来了第一位平民出身的皇帝,也意味着沛县郡望已然成型。

仅仅七年前,刘邦还只是小小的泗水亭长,常常流连于酒家之间,结交了一帮志同道合的朋友——萧何是沛县主吏掾,曹参是狱掾(管理监狱的官员),王陵是豪强,他们是朋友中最有权势的几位;樊哙“以屠狗为事”;周勃是流人,辗转来到沛县,靠着编织养蚕器具为生,有人办丧事时,他就靠吹箫赚取银钱。

在这帮人中,最大的官也只是一县主吏掾,最富有的也只是一县豪强,似乎没什么战斗力。但史传告诉我们,事情没有这么简单。这些人之所以能名留青史,是因为他们看似不起眼,实则都是有志之士。

翻开《史记》《汉书》会发现,萧何政绩出众,考核时排第一,秦朝御史曾向朝廷上书征召萧何,萧何不愿意,“以情固请”,这才得以留在沛县;樊哙跟着刘邦在芒砀山泽东躲西藏;王陵自立门户,所向披靡;周勃敦厚稳重,能开硬弓,骁勇善战。

换言之,刘邦的这套“沛县班底”贵精不贵多,只有寥寥几人,但囊括了良吏、猛将、法律人才和地头蛇。最典型的代表就是萧何与曹参。在很早的时候,两人就表现出敏锐的政治直觉。

秦二世元年(前209),陈胜吴广在大泽乡起义,各地郡县也纷纷杀死主吏,响应起义。萧何和曹参立刻向沛县县令进言:

君为秦吏,今欲背之,帅沛子弟,恐不听。愿君召诸亡在外者,可得数百人,因以劫众,众不敢不听。

大意是说,县令您是秦朝官吏,现在想要反叛大秦,沛县百姓恐怕不会听从。建议您招揽在外的逃犯,聚集起几百人的队伍,这样就可以胁迫沛县父老。

这个“亡在外者”是谁呢?指向性很明确,就是当时在芒砀山泽之间打“游击战”的刘邦。得到县令同意后,萧、曹二人立刻“使哙求迎高祖”,让樊哙把刘邦请来。

在几个月以前,刘邦的身份已经从泗水亭长变为逃犯。他作为亭长押送刑徒到骊山,到丰西泽中亭(今江苏丰县附近)时,刑徒已经跑了大半,他干脆将剩下的人放走,自己带着数十名壮士“隐于芒砀山泽间”。到陈胜吴广起义时,刘邦的部队已经发展到数百人,正好对上了萧何等人所报的数目。

可问题是,刘邦一直躲在芒砀山泽,萧何与曹参是怎么掌握这个数目的呢?樊哙一直跟着刘邦躲在芒砀山泽,他们又是怎么联系上樊哙的?可见萧、曹二人和刘邦一直保持着联系,甚至结合后来的事变来看,他们可能已经有了一个粗略的谋夺沛县的方案。

但事实并不如人意,沛县县令很快就反悔,将城门紧闭,“欲诛萧、曹”。萧何和曹参逃出城投奔刘邦,刘邦“乃书帛射城上”,鼓动沛县父老斩杀县令,打开城门迎立刘邦。

在整件事中,有很多值得深究的内容。例如帛在当时是很金贵的书写材料,亡命山泽刘邦是如何得到的?再如刘邦曾“数让”领导权,无疑是在效仿前朝贤王的做法。《汉书》对这些细节进行了加工,在许多开国功臣的传记中,同样可以见到类似的痕迹。这些加工不仅是史家书史的共性,也受到汉代文化政策的影响。

因为皇帝是平民出身,与历朝历代相比,汉代面临着一个更迫切的问题——证明政权合法性。自汉武帝以来,官方建立起一套经学话语体系,注重效法先贤,以证明自己继承了三代正统。同时,在董仲舒影响下,汉人普遍信奉五行灾异学说,具有很强的谶纬观念。为了证明本朝是“有德”的政权,官修史书对西汉早期历史,尤其是刘邦集团在沛县的发家史进行了适当加工,使之成为证明政权合法性的有力工具。

但不管史书如何加工,可以肯定的是,刘邦在这一年夺取了沛县的实际领导权,自立为“沛公”。自此,刘邦集团以沛县为据点,走上了一条发家之路。

封赏还不下来,怪我“一身反骨”

对于刘邦起义,沛县的朋友们反应不一。萧何、曹参、樊哙和周勃跟随刘邦打天下,而王陵自己招揽起一支部队,一路北征西讨,与刘邦的关系若即若离。

王陵是县豪出身,生性刚直,不爱读书。在发迹之前,刘邦曾经“兄事陵”。因此,当昔日“小弟”刘邦发家后,王陵不愿意屈居人下,却又无法夺取沛县领导权,只能离开沛县自立门户。

汉元年(前206)六月,他带着部队和刘邦一起攻占南阳郡。后来刘邦进入咸阳,自立为“汉王”,王陵带着几千人窝在南阳,不肯归顺刘邦。楚汉相争时,王陵选择与刘邦合作,但仍然没有臣服于刘邦。直到有一天,一个“晴天霹雳”突然砸在他头上。

项羽抓走了他的老母亲,打算以此来招降王陵。王陵立刻派使者前往,《汉书·王陵传》中记载:

陵母既私送使者,泣曰:“愿为老妾语陵,善事汉王。汉王长者,毋以老妾故持二心。妾以死送使者。”遂伏剑而死。项王怒,烹陵母。陵卒从汉王定天下。

为了不让儿子受胁迫,王陵的母亲告诫儿子好好辅佐刘邦,然后自刎而死。项羽大怒,当即祭出撒手锏——“烹刑”,下令将其尸身烹煮。为了给母亲报仇,也为了遵从母亲的遗愿,王陵才终于归顺刘邦。

以母胁子这招虽然不光彩,但在重视孝道的秦汉时期,实在是一记“杀手锏”。前有王陵,后有徐庶,不同的是王陵因母亲身死而归于刘邦,而徐庶为了保全母亲辞别旧主,进入曹营。后人在评价此事时,常常将二人相提并论,如冯梦龙就在《智囊》中感叹:如果王陵的母亲没有自刎,或许王陵也会成为徐庶吧!

至此,刘邦的沛县班底终于聚齐,共谋天下。西汉建立后,刘邦大封群臣,这些沛县臣民都获得了显赫的封赏。仍然以萧何为例,刘邦偏爱萧何,封其为酇侯,列群臣之首,“赐剑履上殿,入朝不趋”,父母兄弟十余人都有封地。“一人得道,鸡犬升天”,这就是世家大族的肇始。

到论功行赏时,王陵仍然是最引人注目的一个,但这次不是因为他特立独行,而纯粹是因为——刘邦不喜欢他。《汉书·王陵传》给出了两个理由。

第一个理由,和另一个沛县人——雍齿有关。雍齿也是沛县豪强,早年曾多次羞辱刘邦,后来跟随刘邦起兵,又带着所镇守的丰邑投降魏国,刘邦接连进攻三次,才将丰邑收服,自此以后深恨雍齿。

刘邦封赏群臣时,想杀了雍齿,在张良的劝说下才放弃,反而封雍齿为侯。这一举措是刘邦安抚人心的权宜之计,在一定程度上巩固了西汉初年沛县人的地位。群臣一看,连雍齿都封侯了,而我们与陛下无冤无仇,一定也有封赏,于是人心安定,都眼巴巴地等待旨意。

在这些功臣中,有一个倒霉蛋:王陵和雍齿关系很好,刘邦恨屋及乌,对王陵也看不顺眼。再加上第二个理由——王陵“本无从汉之意”,在情分上远远不及萧何、张良等老臣,因此刘邦的封赏一拖再拖,直到最后才下旨封王陵为安国侯。

自此,开国功臣封赏已定,汉初沛县人的地位彻底确立下来。在此后近百年时间里,他们和后代仍然在发力,在巩固新生政权、平定朝局动荡等重大的行动中,都可以看到他们的身影。

其中最值得一提的是两对父子:周勃与周亚夫,以及刘向和刘歆。

提笔书新话,挥毫旧河山

关于周勃的出身,前文中已经备述。他随刘邦征战多年,立下赫赫战功。早在刘邦还是汉王时,就封周勃为武威侯。西汉政权建立后,周勃并没有休息,他在平叛的道路上继续奋斗着。翻开他的本传,满纸都是“某某反,击之”,堪称“平叛专业户”。因为克定有功,周勃受封绛侯,子孙世代袭爵,后又官拜太尉。

相比于其他人,刘邦对周勃的评价格外高:

陈平智有余,王陵少戆(zhuàng,意为刚直不阿),可以佐之;安刘氏者必勃也。

意思是说:陈平足智多谋,而王陵的性格太刚直,陈平可以辅佐他,至于能让刘氏江山稳固的,只有周勃。

不得不感叹于刘邦的识人之明,结合后来的史实来看,刘邦此语应当意有所指,直指当时已经蠢蠢欲动的吕氏。汉惠帝病逝后,吕后临朝称制,大肆分封吕氏子孙。汉高后八年(前180),吕后去世,吕氏子孙群龙无首,担心被一锅端,于是聚在一块儿密谋造反,史称“诸吕之乱”。

此时平定动乱、维系刘氏政权的,就是刘邦提到的周勃与陈平。陈平是丞相,周勃是太尉,分别是文武最高长官,两人联手“共诛诸吕”,延续汉朝国祚。至此,从沛县走出来的第一代豪杰轮番上阵,在历史舞台中央上演了一幕幕好戏。当他们粲然落幕时,他们的子侄已经徐徐而来,站在父辈的基业上,创造更加辉煌的历史。

二十多年后,周勃的次子周亚夫“子承父业”,再一次力挽狂澜。汉景帝三年(前154),吴王刘濞联合部分诸侯王发动叛乱,要求“诛晁错,清君侧”,以对抗中央的削藩政策,史称“七国之乱”。千钧一发之时,汉景帝想起父亲临终前的嘱托:“即有缓急,周亚夫真可任将兵。”

于是他任命周亚夫为太尉,率兵向东迎敌。三个月后,捷报传至长安,来势汹汹的“七国之乱”就此化为灰土。这场动乱虽然是刘氏内乱,但背后藏着的是西汉初年帝王的心腹大患——诸侯国。由于开国时大量分封刘氏宗族子弟,到汉景帝时,一些诸侯王的势力已经发展到可以与中央分庭抗礼。如果放任自流,东周王室的悲剧未尝不会重演。

汉景帝采纳晁错的建议削藩,行动上操之过急,所以引发了诸侯王的激烈反抗。周亚夫平定叛乱,让汉景帝的举措成为一次“试错”,而不是满盘皆输。中央朝廷获得了喘息和反思的机会,为后来汉武帝提出“推恩令”,不断削弱藩国势力提供了相对稳定的环境。

到汉武帝时,社会生产水平基本恢复,平叛与抵御匈奴的战争也取得了喜人进展。经济富足了,国家安全了,统治者开始关注礼乐文明。自汉武帝以来,西汉帝王纷纷广招天下学者,其中不乏宗室子弟。刘向、刘歆父子无疑是其中翘楚。

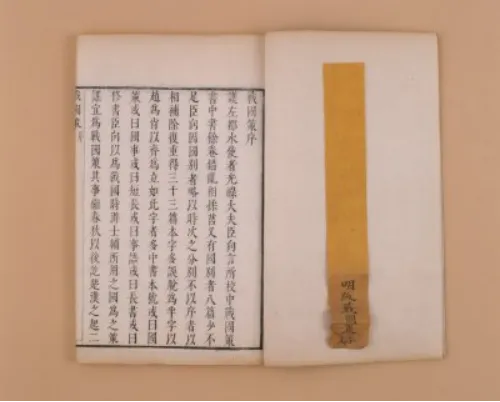

今天人们提起刘向父子,第一时间想起的往往是《战国策》。但刘向父子的成就远不止如此,在长达数十年的时间里,他们接续完成了一项重要的工作:点校古籍。在他们手中,诞生了一门古老的学科——目录学。

刘向原名刘更生,汉宣帝时人,祖籍沛郡丰邑(刘邦登基后改泗水郡为沛郡),是刘邦异母幼弟刘交的玄孙。刘交“好书,多材艺”,曾经跟随荀子的弟子浮丘伯学《诗》。刘邦登基后,他被封为楚王,知人善任,将楚地治理得井井有条。

在深厚的家学渊源影响下,刘向年纪轻轻就“通达能属文辞”,又爱看奇书,向汉宣帝进献所谓“炼金之术”。金子当然没炼成,还惹了个欺君之罪,差点将小命搭进去。兄长阳城侯刘安民上书求情,请求上交国中半数户口,以免除刘向的死罪。

汉宣帝想了想,觉得刘向是个奇才,于是大手一挥,也不砍头了,到中央来读书吧。于是刘向“受谷梁,讲论五经于石渠”,攒下了深厚的经学功底。

此后刘向历经元帝、成帝两朝,因为通熟经籍,忠于汉室,被汉成帝任命为“五经秘书”,管理、整理和校对官方图书。至此,刘向迎来了一生中最宏伟的事业——整理和点校古籍,并编写“目录”。

在西汉时,图书可不像今天这样容易取得。由于社会长期动乱,许多古籍长期无人管理,相当一部分已经佚散,现存的也多为残卷,甚至有些书只有一两张纸被保存下来。以至于朝廷藏书机构内里书籍“积如丘山”,却只是些杂乱无章的废纸片。

刘向的工作,就是将这些纸片拾起,补全、校对、重新编目,使之恢复为成卷的典籍。没有任何领路人,也没有任何前人研究可以参考,刘向能依靠的,只有自己的记忆和才学。他深吸一口气,提笔踏上这条漫漫征途。

到刘向去世时,《别录》的汇编工作已经基本完成。这是中国历史上可考的第一部目录学著作,收录了图书六百多种,共计一万三千余卷,并将这些图书编号,分门别类收录。父亲去世后,刘歆在《别录》的基础上编成《七略》,中国古代目录学的范式由此建立起来。

可惜的是,《别录》和《七略》都已经亡佚,今天的人们无法得知其全貌,只能从《汉书·艺文志》等文献记载中窥见其风采。但不可否认的是,如果没有刘向与刘歆,许多珍贵的古籍不可能流传下来,中华优秀传统文化的宝库将蒙受重大损失。

只能说,在“时势造英雄”方面,沛县还是太优秀了。沛县造就了一众人才,人才也成就了沛县。

使沛县在史册上留下浓墨重彩的一笔。

在两千多年前,当那群英豪们从沛县出发时,或许也未曾想到,他们所创建的基业能“千秋万世”,精神永存。