明清时期苏北鲁南段大运河历史变迁及影响

京杭大运河是中国古代先民改造和利用自然的伟大工程创举,其绵延近1800千米,沟通五大水系。其中,苏北鲁南地区囊括黄淮两大水系,背靠富庶的江南,坐拥广袤的江淮平原,运河沿线城镇星罗棋布,文化底蕴异常丰厚。南宋建炎二年(1128)黄河改道南流,由泗水夺淮入海,自此运河深受黄河影响。明清时期苏北鲁南地区运河河道频繁变迁。明代嘉靖年间开始的避黄行运工程,横跨百年历史(1565—1703),直到清代中运河的开通才宣告结束。本文以相关历史文献为基础,从自然地理、社会人文角度出发,研究南阳新河、泇运河、皂河、中运河河道的开凿历史以及探讨梳理运河河道变迁对苏北鲁南地区水文环境、市镇经济发展、文化民俗等方面的影响,以更好地对其蕴含的历史文化进行传承保护。

一、明代南阳新河、泇运河的开凿

明初建都金陵,因为“四方运舟率由大江至”,洪武年间着重开凿疏浚了南京附近的胭脂河、胥河等河道,以便坐拥江浙、湖广等地的税粮。即所谓的“江西、湖广之粟,浮江直下;浙西、吴中之粟,由转运河;凤、泗之粟,浮淮;河南、山东之粟,下黄河。尝由开封运粟,溯河达渭,以给陕西,用海运以饷辽卒,有事于西北者甚鲜”。定都南京使明廷在财赋输送上减少了对京杭大运河的依赖,但是削弱了对北方的战略辐射力,此时塞外北元残余势力仍虎视眈眈,整个华北因元末战争而人力物力匮乏,运河久废,显然难以支撑起帝国边防的重任,于是朱元璋主要依靠海运押运去往边疆的军粮。终太祖一朝,陆海兼运,由于漕粮财赋不再依托京杭大运河为重心进行运输,其漕运需求低下,所以对运河总体只是“筑高邮湖堤二十里,开宝应倚湖直渠四十里,筑堤护之”。

明成祖迁都北京后,由于“海运多险,陆挽亦艰”,为方便财税钱粮的输送,明朝政府在元代的基础上开挖疏浚运河,以解决北京以及边疆粮食财赋问题,即所谓“运道之设,专为岁漕”。永乐年间,宋礼疏浚会通河,陈瑄凿清江浦,漕船借由淮河入徐州,沿黄河溯流而上,经卫河,直抵通州。此举“脱风涛而省转输,漕运利便,储用充积。此诚国家万世之利也”。

泇运河示意图 (源自郭涛《中国古代水利科学技术史》)

到了正德年间,依托运河的漕运体系,几经黄河决漕、皇帝南巡北狩以及繁重的差催靡费,早已到了蠹弊百出的地步。嘉靖五年(1526),黄河水骤涨,致使“清河以北,兖州以南,水势弥茫,田庐淹没”。嘉靖六年(1527),因“黄河水溢入漕渠,沛北庙道口淤数十里,粮艘为阻”,嘉靖七年(1528),总河都御史盛应期奏请于昭阳湖东开凿新河,但工程进行未半,因盛应期被罢官而不了了之。直到嘉靖四十四年(1565),“黄河大决于沛县,漫昭阳湖,由沙河之二洪,浩渺无际,运道於(淤)塞百余里”。是年冬,朝廷命朱衡为工部尚书监理河漕,以潘季驯为佥都御史总理河道,往赴治河。潘季驯主张恢复新集以及郭贯楼的黄河故道,减轻黄河对漕运的影响。而朱衡则主张继续开凿盛应期的旧渠,他认为潘季驯的方案只是将鱼台县和沛县的水患移到萧县和砀山县,是治标不治本的方法。最后嘉靖帝采纳朱衡的意见,第二年,自南阳河口开始经过夏镇到达沛县留城总计70千米的南阳新河全线贯通。

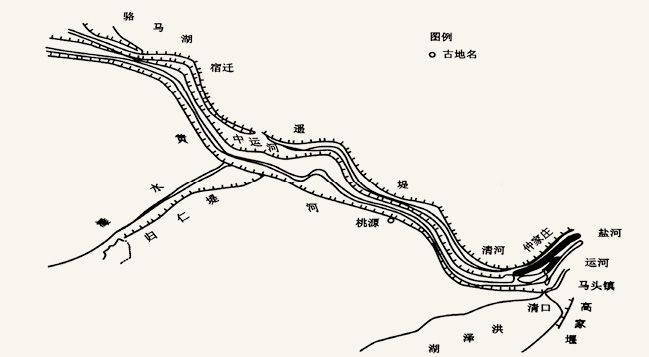

靳辅开中运河以后的运河 (源自郭涛《中国古代水利科学技术史》)

隆庆三年(1569),黄河在沛县再次决堤,2000余艘漕船阻塞在邳州。对此御史翁大立首言开凿泇运河,引泗合沂,以济运道。但是不久黄河水便退去,此议遂被搁置。隆庆四年(1570)九月,黄河在邳州决堤,“自睢宁白浪浅至宿迁小河口,淤百八十里,溺死漕卒千人,失米二十余万石”[8]940。翁大立再次上疏称“经久之策在开泇河以避洪水”。遗憾的是,隆庆年间翁大立的计划并没有被采纳。万历三年(1575),河道总督傅希挚在奏疏中再次提及开凿泇运河:“若拼十年治河之费以成泇河,泇河既成……今日不赀之费,他日所有省尚有余抵也。”但是傅希挚的奏疏也被户部以“治河为急,开泇为缓”而驳回。之后,总河舒应龙开凿韩庄运河,将微山湖水系与泇河联系起来。之后继任的总河刘东星循着舒应龙开挖的故道进行挖凿,同时“建巨梁桥石闸,德胜、万年、万家庄草闸。是年十分之三漕船改行泇河”。直到万历三十二年(1604),总河李化龙才开始大举开凿泇运河。万历三十四年(1606),总河曹时聘“复大加展拓,建坝遏沙,修堤度纤,置邮驿,设兵巡,增河官,立公署”,最终完成了泇运河的开凿工程。经过历任河臣的努力,开通后的泇运河上接南阳新河,使大运河在徐州至邳州段彻底做到了“避黄行运”。

二、清代皂河、中运河的开凿和黄河穿运

清初,运河漕运经明末战乱的摧残已经破败不堪。北京作为中枢所在,“官兵军役,咸仰给于东南数百万之漕运”。顺治帝采纳总河杨方兴的治河保漕策略,主要对河南地区的黄河上游进行筑堤、堵塞决口,以减轻黄河对下游漕运的不利影响。但深陷反清复明战争以及之后“三藩之乱”泥潭的清廷在治河保漕上显得力不从心。康熙十六年(1677),康熙帝任命靳辅为河道总督,仍有节省工钱以佐军需的记载。如《清史稿》中直言“辅欲节帑佐军,又以兴工后需费溢出原估,均颇改前议”。当时由于河道久废,坝堤出现决堤溃溢问题,致使“淮、黄交病,水浸淫四出,下河七州县淹为大泽,淮水全入运河,清口涸为陆地”。所幸靳辅上任后不负所托,通过筑堤束水、开凿引河、修建水坝等方法初步解决了水患。同时他将原先的新庄闸运口改至距离黄淮交汇处5千米之外的七里闸。漕船自七里闸出,经骆马湖。由于骆马湖水浅淤塞且水位随季节涨幅变化大,靳辅于康熙十八年(1679)于湖旁创开皂河20千米,并挑新河3000余丈,将泇河接入黄河的位置改至张家庄。

康熙二十五年(1686),靳辅开挖中运河,上接皂河,东经骆马湖,下至淮安清河县仲庄,穿黄河与里运河相接。中运河开通后,粮船北上,出清口后,行黄河数里,即入中运河,直达张庄运口,大大便利了漕船往来。但此时的中运河因逼近黄河,河道难以拓宽,又因连接里运河及骆马湖,水多难容,逢大雨水满则有决堤的隐患。次年,康熙南巡检视河工时也点明此中弊端:“河道关系漕运民生,地形水势,随时权变。今观此河狭隘,逼近黄岸,万一黄堤溃决,失于防御,中河、黄河将溷为一。”之后的总河于成龙鉴于此“乃自桃源盛家道口至清河,弃中河下段,改凿六十里,名曰‘新中河’”。康熙三十九年(1700),于成龙卒于官,张鹏翮接任总河。张鹏翮上任后拆掉云梯关外的拦黄坝,疏浚芒稻河,并于三义坝筑拦河堤,借用旧中河上段、新中河下段将二者合为一河。康熙四十二年(1703)秋,张鹏翮又移建中河出水口于杨家楼,逼溜南趋,清水畅流敌黄,于是“海口大通,河底日深,黄水不虞倒灌”。通过历代河工的努力,经此之后黄运基本分离,彻底结束了京杭大运河借黄行运的历史,运河河道基本定型。

经过康熙年间的治理,黄运安澜十余年。至雍正、乾隆年间,黄河屡决,严重的一次竟使濒临运河的淮安、扬州、高邮、宝应四城的官民都爬上房屋。乾隆五十年(1785),正逢数省大旱,灾情严重,淮扬一带“米价日高,至次年春,升米至五十文,百物皆绝。中产之家,尽食麦麸、野菜以度命。饿殍载道,空旷处积尸,臭秽不可闻”。而此时黄河水涨,倒灌运河,洪泽湖也因大旱水位极低,不但“黄绝清弱,至六月以后,竟至清水涓滴无出”,借清水冲黄变得不再可行。随着黄河决溢日渐严重,河水倒灌,清口日加淤垫,于是清廷又开始了借黄济运。

嘉庆以后,清廷日渐衰微,在河工上亦无余力开展浩大的工程,运河日趋失修,加之黄河屡决,运河淤垫日甚,大运河已呈半瘫痪状态。咸丰三年(1853),清廷开始试行海运。咸丰五年(1855),黄河在河南兰考铜瓦厢决口改道,在山东张秋镇穿运而过,运河遭到分割,清廷因“军事正棘,仅堵筑张秋以北两岸缺口。民埝残缺处,先作裹头护埽,黄流倒漾处筑坝收束,未遑他顾也”。到了同治、光绪年间,兵燹渐平,清廷有志修复河漕,但此时的大运河早已支离破碎,清廷几经修整无功,不得不废止河漕,改行海漕。

三、苏北鲁南段大运河变迁的影响

明清之际大运河在苏北鲁南段河道历经数次变迁,对社会和环境产生的影响是多方面的。其中运道变更最直观的影响便是缓解了多年的水患,使河漕得以畅通。朱衡开凿南阳新河,历时5个月,“于是黄河不东侵,漕运通而沛流断矣”;靳辅凿中河,“杀黄河之势,洒七邑之灾,漕艘扬帆若过枕席,说者谓中河之役,为国家百世之利,功不在宋礼开会通,陈瑄凿清江浦下。”

南旺分水枢纽示意图 (源自张婧文《南旺分水穿越运河的“脊梁”》,《中华遗产》2022年第7期)

(一)改变水文体系

明永乐时宋礼于戴村筑坝,于南旺使汶水分流,因南旺位于运河地势最高处被称为“水脊”,大运河在此无水通过。戴村坝建成后腰斩汶水,引汶河水至南旺分水口,致使其南北水势发生变化。据清〔乾隆〕《东昌府志》记载,南旺“南有马场、蜀山、独山、南阳诸湖以为蓄潴,故其流特盛;而北流苦微,又卫河底深,自汶入卫,势等建瓴”。清时御史张伯行上疏中还称:“且南旺以南,鱼、沛之间。因泗水全注于南。一派汪洋。甚至济宁以南,尽被淹没。而南旺以北,东昌一带,仍苦水小。每有胶舟之患。”嘉靖时朱衡开南阳新河,“引鲇鱼诸泉及薛河、沙河注其中,而设坝于三河之口,筑马家桥堤,遏黄水入秦沟”,开凿引河改变了原来水流走向。南阳新河又将滕、邹二县山水隔绝在运河以东,在独山低洼处形成了独山湖。同样的,泇运河的开通改变了沂河、武河等河流的自然流向,新运道将运河水自夏镇李家口引出,东合彭、丞、沂、泇诸水,将之都纳入到了运河水系。

(二)牵动市镇经济

运河河道的变迁对沿线城市影响也是多样的。如南阳新河开通后,夏村由村改镇,同时工部分司、户部分司也自沛县的沽头城移驻夏镇,到了清代夏镇已经发展成规模较大的砖石城,并一度成为县治所在。与此类似,泇运河开通后,原来只是小村庄的台儿庄一跃成为商业重镇,新沂市窑湾古镇扼南北水路之要津,依托漕运也迅速崛起,一跃发展为大运河上的重要码头。据清〔光绪〕《峄县志》载:“台庄,山左隐僻处也。自泇河既导,而东南财糈跨江绝淮,鳞次仰沫者,凡四百万有奇,于是遂为国家要害云。”与台儿庄、窑湾等兴盛不同,徐州反而因河道变迁而落寞。在泇运河开通前,徐州作为明朝咽喉命脉所系的交通重镇,“凡江淮以来之贡赋及四夷之物上于京者,悉由于此,千艘万舸,昼夜罔息”,可谓繁盛一时。泇运河贯通后,运河河道东移,徐州因运河兴起的繁荣也随之破碎。明谈迁在《北游录》中提及“自泇河改,徐、邳寥寥”,哪怕是城中重要的街衢竟也到了“人烟尚尔稀疏,贸易亦皆冷淡”[26]的地步。鉴于徐民“恐徙河无业,每阻之”的事实,时人沈德符在书中表明了自己的担忧:“宜仍遣漕艘之半,分行其中,以防意外之扰。今守御卑弱,千里几无行人,一旦草泽奋臂,此地仍为战场矣。”而明廷在泇运河开通后,担心春夏山水冲溃坝闸,着令“冬春粮艘回空仍由黄河焉”,可能亦有照顾地方的考量。

(三)繁荣文化曲艺

行客商旅的往来推动了运河沿线城镇经济的繁盛,也带来了文化曲艺的繁荣。以小说话本为例,《红楼梦》作者曹雪芹曾从北京沿运河南下,书中也出现了宿迁方言、扬州方言等。淮安则是《西游记》作者吴承恩的故乡。《醒世恒言》《金瓶梅》《聊斋志异》等书中都提及了运河沿线的多处城镇。《醒世恒言》中“刘小官雌雄兄弟”“蔡瑞虹忍辱报仇”等名篇皆发生在运河沿线,其中“蔡瑞虹忍辱报仇”明确表明故事发生在南直隶淮安府;《金瓶梅》里提及“这临清闸上,是个热闹繁华大码头去处,商贾往来,船只聚会之所,车辆辐辏之地,有三十二条花柳巷,七十二座管弦楼”[30]。运河沿线城市的经济繁荣为各类文化的孕育发展提供了优质土壤。通过运河,各地的戏剧曲艺也在沿线城镇交流碰撞,扎根生长。明徐渭《南词叙录》提到南方的余姚腔“出于会稽,常、润、池、太、扬、徐用之”。而流传于山东的柳子戏经运河传入北京后成为清初四大剧种之一,被称为“东柳”。同时大运河作为戏路,对京剧的形成亦有推动作用。

新沂市窑湾古镇(视觉中国 提供)

(四)促生民俗信仰

明清时期的治河护运,促生了多样的民俗信仰。明朝景泰年间,原是民间水神的金龙四大王被列入国家祭祀,金龙四大王信仰开始快速传播。嘉靖时开南阳新河,朱衡在鱼台县建庙祭祀,由此后世河臣祭祀不绝。清代,顺治帝即位之初即“诏封河神为显佑通济金龙四大王,命河臣致祭”。后康熙帝、乾隆帝南巡时多次命人前往或亲至祭祀,有清一代在运河沿线还增建了众多金龙庙。河南武陟县嘉应观费银近万两,当总河齐苏勒称江南龙王庙“或地处沮洳,或庙貌狭小,均不足以壮观瞻”,雍正帝便下令在宿迁和杭州敕建两所庙宇,规模与河南相同,足见国家对此的重视。此外,原属于海神的天妃妈祖在海漕转为河漕的历史演变中被纳入河神祭祀之中。明永乐时,陈瑄凿清江浦,于淮安建新庄闸,因其上建有惠济祠祭祀天妃,又名天妃闸。入清后,康熙帝、乾隆帝数次南巡亦在此多有驻跸,且多次下令对其进行修缮,经此之后的惠济祠“殿宇楼阁,均易黄琉璃瓦,规制崇闳,迥非昔比”。康熙时,天妃闸被更名为惠济闸,虽历代河工移筑更名频繁,但“天妃闸”之名却在民间保留下来。与淮安相同,鲁南的济宁亦有浓厚的天妃信仰。济宁城北就建有一座天妃阁,“为谒岱通衢,持香顶礼者岁无虚日”。聊城张秋镇则更甚,建庙供奉了数位河神,据《明实录》载:“建庙祀真武、龙王、天妃,赐额曰‘显惠’,从太监李兴等请也。”

(作者介绍:毛子锐,扬州大学广陵学院广播电视学专业本科在读;单进,扬州大学广陵学院广播电视学专业本科在读。)

- 上一篇:《漕河图志》:这里藏着江苏最早的运河图

- 下一篇:运河情缘,晋陵白氏的家族荣耀