记忆泰州 | 石上春秋——襟江书院碑刻里的文脉密码

在泰兴这座千年古邑的沧桑血脉中,有一段历史印记不曾褪色。它未止于青简陈编,而是以最坚韧的姿态,契入金石,凝为风骨——这,便是襟江书院的碑刻。

它们承载岁月淘洗,每一道刻痕都是往昔的回声,每一块碑石都是渡向历史的津梁,成为泰兴教育精神的永恒象征与可触可感的文化基石。

基石之铭:金公远见与一邑文枢

襟江书院的创建,绝非历史偶然,其根脉深植于泰兴悠久的讲学传统之中。据清光绪《泰兴县志》记载,自南宋咸淳年间建马洲书院,经明、清两代凝秀书院、延令书院,文脉虽绵延不绝,却亦在时光流转中“或毁或破”。清咸丰八年(1858),知县金以诚到任,为重振一地文风,培养纯儒名宦,倡建新书院。工程自咸丰十年春始,至咸丰十一年夏毕,历时一年余。

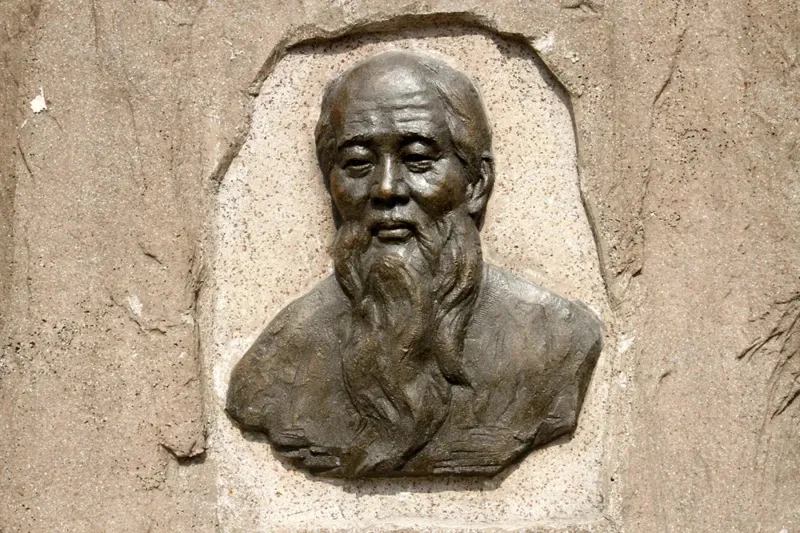

金以诚为官清正,尊师重道,深具文化远见。书院既成,他取意于王勃《滕王阁序》中“襟三江而带五湖”的浩荡气象,以“襟江”为名,寄寓了“以江为襟,博纳百川”的宏大育人理想。同治元年(1862),他为书院撰写《泰兴县襟江书院记》,并特邀清代书法大家何绍基执笔书丹,勒石成碑。这块碑刻,成为解读襟江书院的“钥匙”。

金以诚雕像

碑文开篇,金以诚便以简练笔触厘清了书院的历史坐标:“泰兴故有延令书院,在邑治南,久废。咸丰十一年,前令李君凌霄始即察院旧址,创建斯院。”寥寥数语,道出了文脉在沧桑岁月中赓续不绝的坚韧。

然而,此碑的价值远不止于历史记事,更是一部“教育宣言”。金以诚在文中深刻地阐述了书院的立院之本:“所以讲学明道,培育人才,非徒为科举之备也。”这清晰地表明,襟江书院志在传承儒家道统,塑造经世致用的人才,其格局远超单一的科举应试。为此,他聘请进士、举人担纲讲席,以儒学经典为核心课程,并捐出个人“廉俸”以资书院运营。凡此种种,让襟江书院在创立之初,便具备了深厚的文化底蕴与崇高的教育使命。

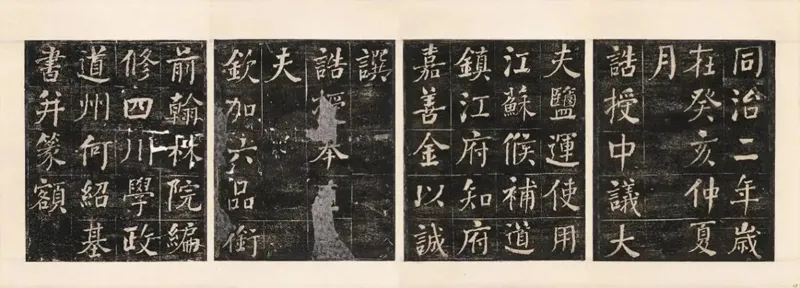

何绍基《泰兴县襟江书院记》落款

如今,《泰兴县襟江书院记》石刻完好嵌存于学院讲堂北墙壁,共计12方。碑额篆书古朴厚重,碑文正书端庄俊秀,计116行,行5字,布局于方格之内,法度严谨。其文采与书艺相得益彰,不仅为书院注入了不朽的灵魂,其本身亦因艺术价值卓绝而被载入《中国书法大辞典》,成为一件凝结历史、文学与艺术精粹的瑰宝。

石语萃珍:鼎盛学风与书院生态

襟江书院的碑刻群落,远非孤立存在的文物,而是一部以石为纸、连绵不绝的地方教育史卷。它们如同一块块厚重的拼图,共同复原出书院真实而立体的生态图景,堪称研究清代教育体系、地方治理与书法流变的“石刻档案库”。

书院三进庭院东西廊壁上,镶嵌着王澍所书《虚舟千文十种》刻石,共计58方。雍正四年(1726),王澍途经邗江,应友人邀请,以篆、楷、隶、行、草五体书写《千字文》,并精心勒石,历时两载方告功成。此组石刻笔法精严,气韵高古,堪称清代碑版典范。一百多年后,泰兴士绅何润第在扬州郊外意外发现该石刻,深知其艺术价值,遂不惜人力,将其悉数运回泰兴,嵌立于书院廊壁,让先贤墨宝得以在学府之中传承后世,文脉由此实现跨越时空的接力。

《虚舟千文十种》碑刻

书院的持续运转,亦有赖于地方官员、乡绅与商贾的倾力支持。为表彰捐资者,将其姓名与事迹刻于石碑之上,称为“捐资芳名碑”或“乐输碑”,院中所存《捐赠延令书院碑记》就属此类。道光九年(1829),知县李震见书院“士林日茂,膏火日增”,经费日蹙,遂率先捐俸二百千文,一时邑中响应者五十余人,共集钱三千七百九十千文。此举不仅解了书院燃眉之急,更在碑石上留下了一幅晚清泰兴社会的“集体肖像”。延令书院停办时,这块珍贵的碑刻被移至襟江书院。这些捐资者姓名的背后,是士民对教育的虔诚信念,也是对“万般皆下品,惟有读书高”这一价值共识的共同践行,奠定泰兴文风鼎盛的社会基础。

此外,西廊所存《公车经费记》《书院碑记》等石刻,以其书法秀整为人称道,也为后人研究清末科举制度的实际运作、地方教育经费的筹措与使用,提供了不可多得的一手史料。

碑影流芳:百年传承与精神烙印

历史洪流奔涌向前,教育之形亦随时代而变。清末新政风起,知县龙璋顺应“废科举、办新学”之潮,将襟江书院改制为泰兴师范讲习所,此举不仅标志着旧学体系的终结,更开启了泰兴近代师范教育的先河。

光绪二十七年(1901),讲习所升格为泰兴县学堂,次年改名为泰兴县第一高等小学。1923年,校名恢复“襟江”二字,正式定名为泰兴县襟江小学。这一命名,不仅是符号的回归,更是文脉的自觉接续,使书院精神得以跨越制度壁垒,在近代教育体系中获得新生。

襟江小学教学楼

这片人文沃土,孕育出璀璨群星。

学子王一飞负笈德国,专攻航空机械,归国后成为段祺瑞执政时期中国航空事业的奠基者;丁文江远赴英国研修地质,以其开拓性贡献被尊为中国地质学奠基人之一。此外,物理学家丁西林、文学家朱东润、两院院士王德滋等,皆曾在此启蒙发端。

他们的名字,如星辰般闪耀于中国近现代科技与文化的天穹,其成就的根基,正发轫于襟江早年播下的“重学明理、经世致用”之精神。

时代的浪潮中,“襟江”之名亦非一帆风顺。学校曾一度更名为“东方红小学”,1978年伴随着改革的春风,“襟江”之名终得恢复,被中断的地方文脉重获尊重与接续。而书院原址的文教使命亦未终结,它后来成为江苏省泰兴中学的创办基石,实现了从传统书院到现代名校的跨越。

那些见证数百年风雨的碑刻,成功穿越了从科举到新学、从旧塾到现代学校的数次历史裂变,将“襟江”二字所承载的重教之风、勤学之志与明德之求,如涓涓细流,持续不断地注入一代代泰兴学子的血脉,完成了从石上春秋到心中丘壑的精神传承。

泰兴襟江书院的碑刻,远非止于金石之物,更是一种被物化的精神图腾。这些沉稳坚硬的碑石,其上所承载的不仅是古老的汉字,更是泰兴文脉强劲而深沉的搏动。它们是一部由时间亲手书写的“石上史册”,以亘古不变的质地,诠释着文化传承的厚重与不朽的温度。

这,便是泰兴的“石上春秋”——石不语,却道尽了千年文脉的沧桑与辉煌。

作者简介:泰州市党史方志办公室(泰州市档案馆)