民国时期的几幅灾情图及其价值

我国历史上自然灾害频发,与之相关的记载亦卷帙浩繁,构成了数量庞大的荒政文献。这类文献最初多以文字叙述为主,北宋开始出现以图像反映灾情的报灾形式,明清时期皆有仿效。这些灾害图像史料,或为彩图,或为单色图,主要采用形象画法,反映地区受灾情况,一图在手,灾情大势一目了然。图像形式的记述是在灾害救济过程中由救灾主体辑纂而成,或作为直接的救荒指南,或作为特定救荒活动的重要信息载体,是救荒实践的有机组成部分。目前学界利用灾害图像史料进行研究的成果相较而言并不丰富,且多见于对历代“流民图”的讨论,其他类型的灾害图像研究则较少。

民国时期,以图像记录灾情的方式发展起来,成为基层官员向中央汇报地方灾情时书写的图式公文,与灾害呈文、灾害损失报表共同构成基层报灾文件。这类图册利用线条、符号、色彩等地图语言将各类灾害信息反映到区域地图之上,或称灾略图,或称灾情图,或称灾情形势图,或称灾况填色图等。为方便讨论,本文将其统一命名为灾情图。我国各级档案馆收藏有大量民国时期的灾情图,大多图面清晰,保存完好,其中信息,许多为传统文献所不载。目前来看,这类史料尚未引起学界的足够重视与积极利用。本文拟聚焦于民国时期不同区域的几幅灾情图,细致考察其绘制背景、过程、图面内容及特点等,在明晰其文本性质的基础上,进一步对其史料价值和利用前景略抒管见。相关思考若有不足,祈请方家指正。

一 以图书灾的荒政传统及其制度化过程

灾情图是反映灾害状况的图像文书,其因何而绘,由谁而绘,过程如何,是对其进行研究需明了的首要问题。

(一)立以图书灾的荒政传统

宋代以前,灾害信息的传递以文字为主。自宋代起,随着荒政制度的发展,除文书外,开始出现图文并茂者。据董煟《救荒活民书》载,北宋苏次参担任澧阳司户参军,适值安乡县大涝,为防止抄劄不公,“令典押将县图逐乡抹出,全涝者用绿,半涝者用青,无水之乡用黄,不以示人。又令乡司抹麦参合,方请乡耆逐乡为图,复以青绿黄色别其村分,出图参验。故不检涝而可知分数”。北宋熙宁六年(1073),北方地区遭受严重旱灾,时任监安上门的郑侠将其所见灾况绘成《流民图》,奏请宋神宗赈灾救民。“神宗反覆观图,长吁数四”,“是夕,寝不能寐”,“翌日,命开封体放免行钱,三司察市易,司农发常平仓,三衙具熙河所用兵,诸路上民物流散之故……”其后较为典型的有杨东明的《饥民图说》、陈其猷的《流民图》、清蒋伊的《流民图》等。

明清时期,以图像形式反映灾情的文书出现在地方官员的奏报中。清乾隆年间,基层勘灾完成后,需将勘灾的各类名册上交州县核实,此后州县官“将本邑地舆绘画全图,分注村庄,将被灾之处,水用青色,旱用赤色,渲染清楚,随折并送,以便核查”。现存光绪年间所绘《南召县被水灾图》《京师城外被灾图》《裕州拐河镇等处勘验水灾图》等均是以图书灾之实践。利用图像清晰、直观的优势,地方政府有效地传递了灾害信息,亦为争取赈济提供了有利依据。不过,此时以图书灾尚属个案,未形成一项定制。

(二)民国时期以图书灾的制度化

民国时期,政府延续前代的荒政措施,凡地方遇灾,通过报灾、勘灾、查赈、放赈等程序来实施赈济。然而,由于水、旱、地震、潮、风、虫、疫等各类灾荒频繁发生,“人人有饥馁之虞,告贷无门,乞化无地,一遇灾荒,相率弃家远逃”,导致报灾文件“内容参差”,救灾工作“无从依据”。以陕西省榆林地区为例,1933年,各县“或称赤地千里,或称田地淹没,一方请求豁免征购,一方请求巨款赈济”。转请施救者“或为县局政府,或为县参议会,或为乡镇公所,或为乡镇民代表,或为保甲长,或为乡农会,或为乡镇大绅,送报至省参议会、省党部、省农会”。勘灾之时,“乡保串同胥役,以少加多,将无作有,希图朦混,其弊在僻远处,所及临县,犬牙相错之地为多。甚至将一切老荒版荒已经除粮之地,并坑洼池塘历来不涸之地,一片汪洋,难以识别者,混行开报”。

随着西方科学技术的传入,为改变上述勘报灾歉环节弊窦丛生之局面,是时,各地报灾开始“拍照影片,附文呈送,其用意固在明瞭〔了〕真象〔相〕”。以四川省为例,1936年,乐山县旱灾奇重,县府田管处便对各乡灾况进行了摄影,并将照片呈报四川省赈济处。但是,照片“仅能摄一部分之大略情形,而核其用费,颇属不赀,在穷乡僻壤,携器往摄,尤非易事”。最终,四川省政府以“各县财力拮据,灾黎未受实惠,地方先增靡费,殊背节用之旨”为由,督令各县市政府勘报灾情后,“就灾情轻重,开列清折,绘具略图呈报”。至1936年8月10日,南京国民政府内政部颁布《勘报灾歉规程》,正式规定“县市灾案,省政府据报后,应立即派员会同县市复勘,将被灾区村名称、地亩面积、各地灾情轻重开列清折,连同被灾地亩略图,会呈省政府核定”。至此,以图书灾成为一项定制,各类灾情图在此时期发展起来。

灾情图的生成过程分为多个步骤。首先,由保甲长协助受灾户依据受灾状况填写表格后装订成“草册”,并送至县级政府。接着,县级政府开展二次调查,即勘灾。勘灾人员由民政厅、财政厅、田赋粮食管理处派出,携带“草册”逐一核实实际受灾情况,包括减掉未耕种土地面积、坑洼渠道、池塘、荒地等,并核查遗漏的地亩,确定受灾规模和程度。勘灾完成后,各县地政科根据结果绘制灾情图,绘图者为技佐,检查者为技士,监制者为县长,督导者为地政科科长。县政府须在三日内将结果呈送省政府,文字和表格用电报发送,所附灾情图用快邮另寄。灾情图在各级赈灾机构间流通,可能会被改绘、合并或增绘。因此,现存的灾情图有乡图、镇图、县图等类别,甚至还有全省总图。时间单位不一,有的按年绘制,有的按月绘制。内容上也分为单一灾种和多灾并报两类。

综上所述,灾情图产生于民国时期县级政府勘灾环节,依据勘灾结果绘制而成,是民国时期记录和传递灾荒信息的图式公文之统称。其绘制受到宋代以来以图书灾的荒政传统的影响,而其在民国时期的进一步制度化则是民国时期荒政近代化的结果。

二 灾情图的内容及特点

民国时期,政府未对灾情图绘制作出统一规范,故各地所绘灾情图在形制上不尽相同。不过,绘制者均利用线条、符号、色彩等地图语言将灾荒信息反映到区域地图之上,具备一定的共性。

(一)图幅内容

一幅完整的灾情图由主图、图例、说明、指向标构成。主图是灾情图的主体内容,有完整的图廓,其中绘有指代各类地理要素的符号。其以受灾区域的行政区划图为底本,或源自勘灾人员实地测量并绘制,或在已有地图,如地籍图、户籍图及历代方志中的疆域图(县境图)的基础上改绘而成,通常包含丰富的地理要素信息,具体见表1。

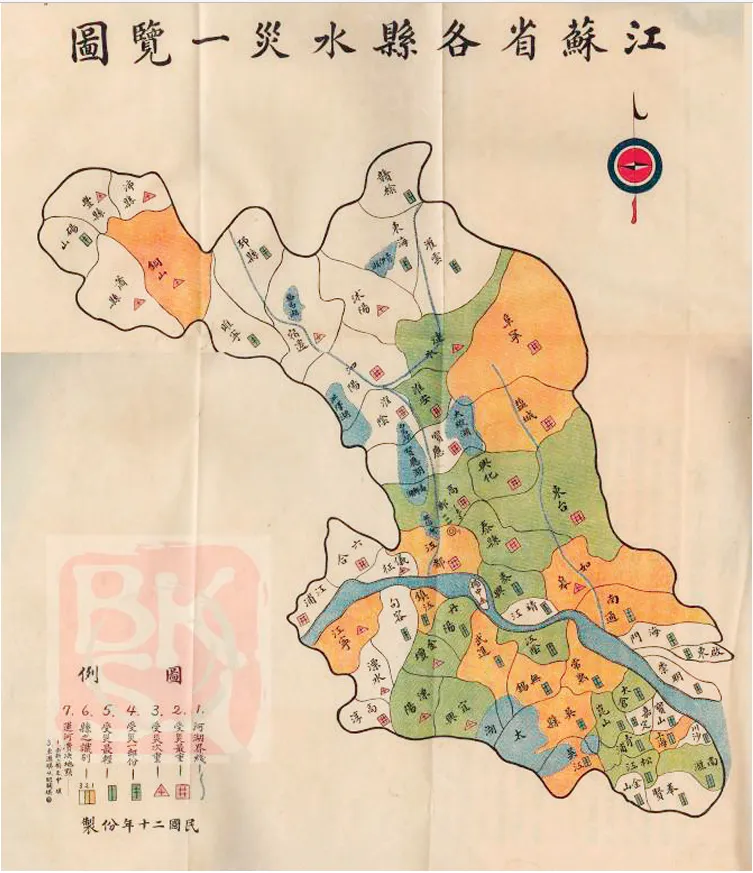

表1 灾情图地理要素分类

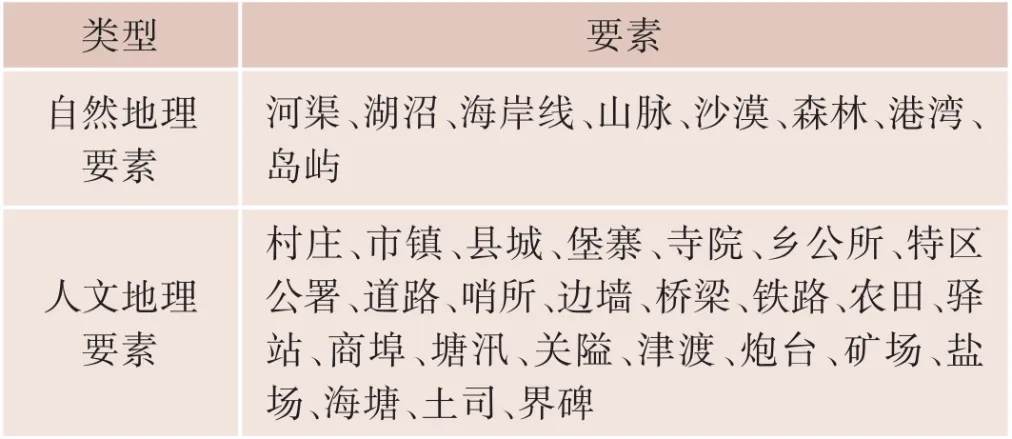

图例一般以矩形表格置于灾情图一角,具体位置视主图的大小及位置而定。图例用于解释灾种、灾等和各类地理要素与符号、线条及颜色之间的指代关系。说明是灾情图所附文字注记,有的直接置于图中,有的以图说的形式,置于图框外。注记内容多转录自报灾呈文,对该区的受灾状况进行阐释,起着重要的补充作用。例如,1947年的《神木县灾情图》的说明部分列举了田亩数等信息:一、全县遭灾地亩共计108300亩;二、损失约计27400000元;三、全县遭灾区域占全县面积三分之一强。灾情图的图幅方位均为上北下南。有的图面有指向标,有的则没有。有指向标的图中,指向标一般位于页面的左上角或右上角,标明东南西北四个方向,也有一些仅仅标出北方。陕西省榆林市档案馆所藏的1946年《府谷县被灾区域详图》(图1)是一幅内容完备的灾情图,具有较高的代表性。

图1 府谷县被灾区域详图

资料来源:引自陕西省榆林市档案馆藏《关于遭受冻灾情形的函》(1946年,档号0093-09-1947-Y-0207-0087),图5同。

(二)绘制特点

1.绘图技术

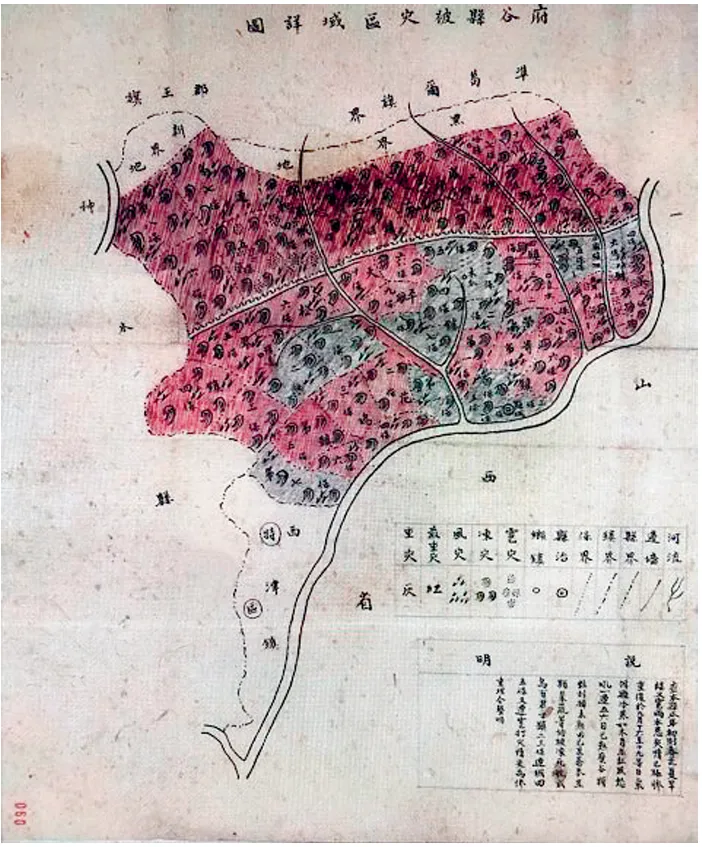

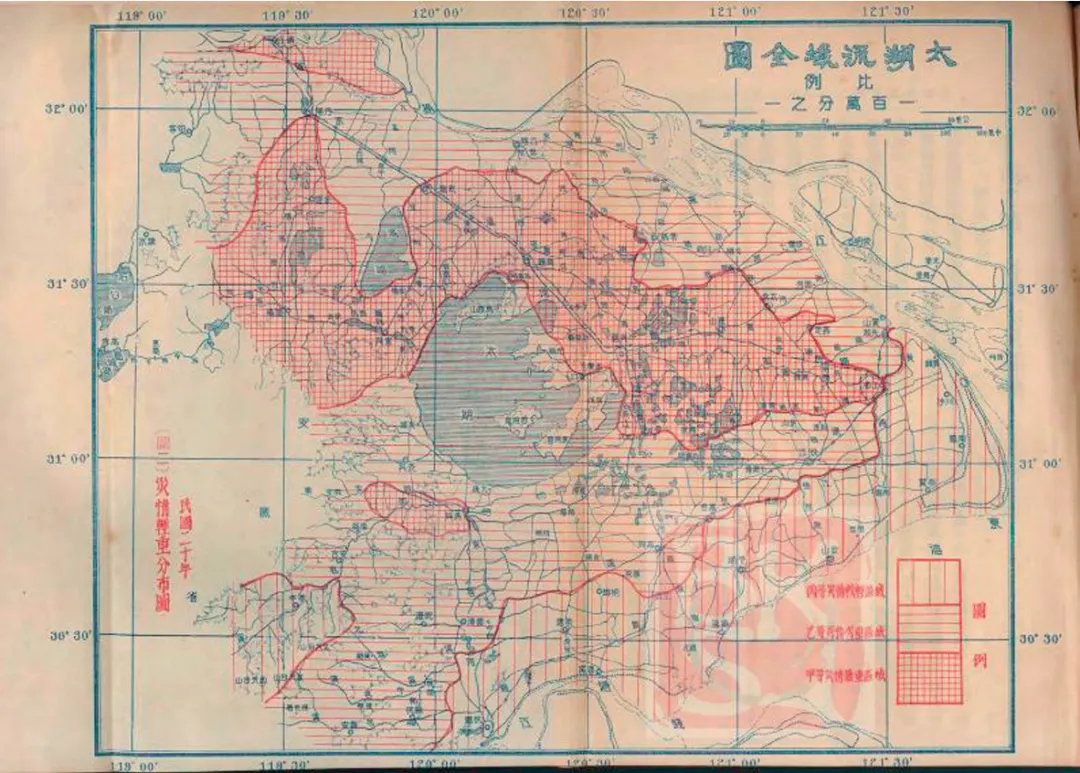

民国时期,在西学东渐的影响下,地图绘制呈现出近代化的特征,灾情图绘图技术亦有所进步,开始出现印制图。印制图有比例尺,采用地图投影的方法绘制,为矩形或经纬分幅,具备近代实测地图的表征。不过,目前所见印制灾情图多为改良型地图,如太湖流域《民国二十年灾情轻重分布图》(图2)便是在太湖流域行政区划图基础上添加符号、施以颜色改绘而成。然而,受战争的影响,加之各地教育水平和绘图者专业素养有所差异,大部分地区使用的仍是手绘灾情图。手绘灾情图无比例尺、经纬度概念,多用中国传统舆图的绘制方法制成。这类图所使用的画材和灾情呈文及灾害损失报表,均为官方统一使用的文书用纸。绘制于1931年的《江苏省各县水灾一览图》(图3)即一幅笔触细腻,线条流畅,色彩和谐,内容完整的灾情图。

图2 《太湖流域全图》之《民国二十年灾情轻重分布图》

资料来源:引自《太湖流域民国二十年洪水测验调查专刊》(《太湖流域水利季刊》1931年第4卷第4期)第88页图2。

图3 江苏省各县水灾一览图

资料来源:引自江苏省振务会《江苏省赈务汇刊》(1932年)第24页。

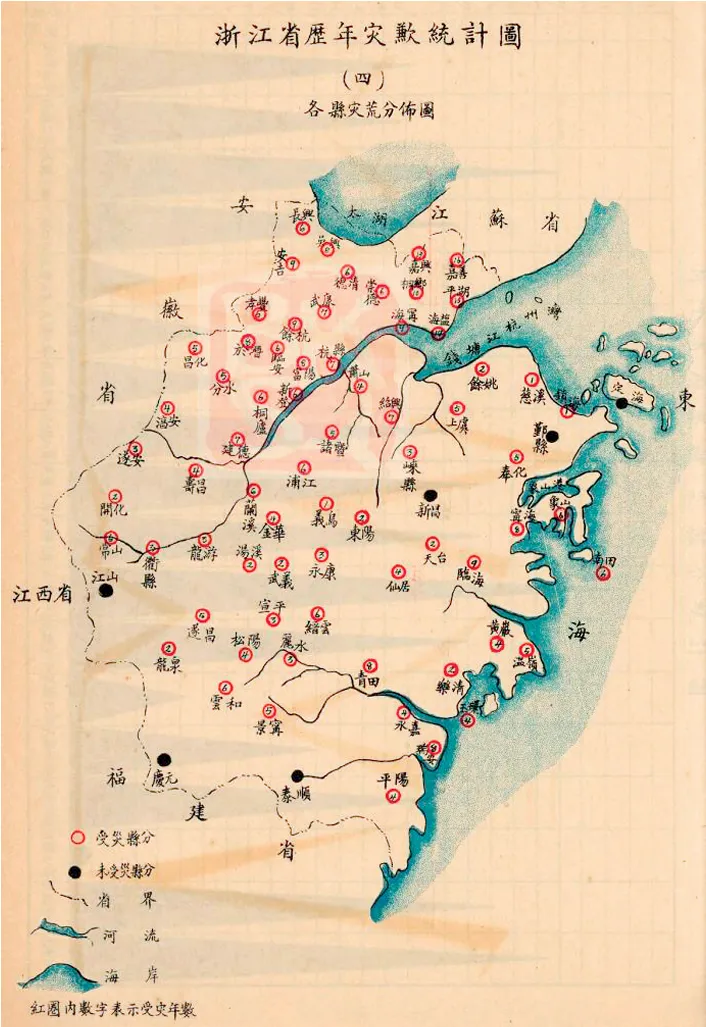

2.符号系统

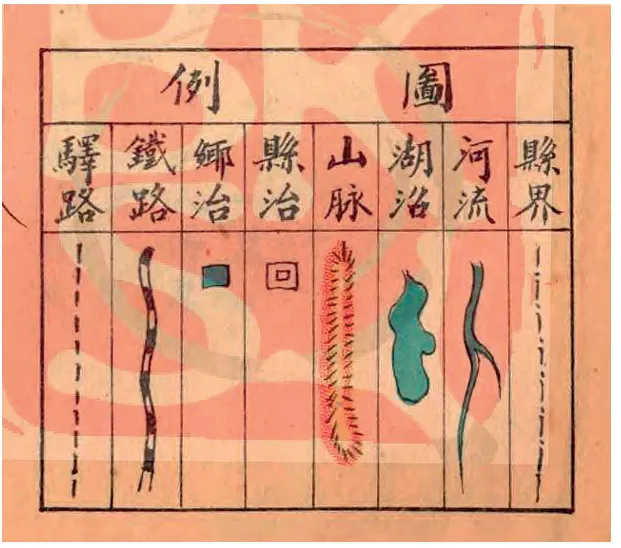

灾情图采用较为系统的符号将各类地物和灾害信息反映到地图上,十分讲究象形,使灾害信息的传输效率得到提高。以《湘阴县水灾区域图》(图4)为例,虚线指代驿路;一个实心点加一段直线指代县界;铁路、山脉、湖沼、河流则更加象形和清晰。通常而言,三角形、方形、圆形符号多用于表示地物,并在符号旁加注地名。例如,蓝色长方形指代乡治;“回”型符号则指代县治;连续排列的矩形符号为边墙;小三角形表示村庄;三角形下面加矩形构成房屋造型表示堡寨等。

图4 《湘阴县水灾区域图》图例

资料来源:引自湘灾救济会编印《湘阴县水灾区域图》(《湘灾特刊》1931年第2期)第85页。

此时期,灾情图最突出的特点是对灾害种类的符号刻画。以民国末期陕西省府谷县为例,档案记载当地冰雹“大若鸡蛋、小似核桃”,“如桃如杏”。与之相对应,在《府谷县被灾区域详图》中,雹灾的地图符号由或大或小的实心圆组成;风灾的符号为条带状或箭头,带有明显的风向感;该区的虫灾以藏于土壤中的蠕虫为主,其符号为短小的虫状;旱灾为“火”字的变体,取其炙热之意味;雪灾的符号也依据雪花的形状设计成“米”字形;霜灾的地图符号相较其他灾种一致性较弱,但基本都由密集的点状符号组成。

图5《府谷县被灾区域详图》图例

图5《府谷县被灾区域详图》图例

3.色彩运用

灾情图多用不同颜色指代不同灾害种类和等级。其中,用颜色指代灾害等级最具典型性。大多数绘图者吸收了中国传统审美的“五色观”,即通过“青、赤、黄、黑、白”五个单色来传达信息与感情,这与民国报灾呈文中常出现“赤旱”“黄风”“黑霜”“全失绿色”“萎黄倒地”的描述相互呼应。例如,《清泉乡被灾村庄图》(图6)用黑色勾线,红色表示重度灾害,黄色表示中度灾害,绿色表示轻度灾害。绘制者采用大面积图染的方式上色,一次铺色,无边缘过渡色处理。这种大面积高饱和度的对比色彩增强了视觉效果,让人形成紧张的感觉,符合灾害带给人的苦难感知,较好地表现了人与自然抗争的艰辛。

图6 清泉乡被灾村庄图资料来源:引自陕西省榆林市档案馆藏《清泉乡被灾村庄图》(1946年,档号0093-05-1945-Y-0060-0007)。综上所述,这类灾情图具备如下两个显著特质:第一,地图是便于人们对人类世界中的事物、概念、环境、过程或事件进行空间认知的图形呈现,它按照一定的数学法则,运用多种地图语言,经过科学制图,表现要素的分布、质量、数量、动态和联系。灾情图将线条、符号与色彩三者按照一定的逻辑进行组合,然后将空间信息有序地反映在平面图之上,符合地图的信息传递方式,应当被认定为民国时期的一种专题性地图。第二,受西方近代地理学与制图技术的影响,绘制于这一时期的灾情图在制作技术、地物表现、地图语言等方面均呈现出新旧交替、中西混容的多彩面貌,兼具传统与现代的属性。例如,其符号系统之间存在一种以类型为单位的约定关系,与中国古地图符号系统的演进一脉相承,是其传统性之体现;使用比例尺、经纬度与印制技术则是其近代性的一面。

三 灾情图的史料价值

作为民国时期灾害事件的图像遗存,灾情图不仅是荒政文献之一种,也是一类专题地图,属图像史料的范畴。从文献性质和特点出发,灾情图的史料价值可归结为以下几个方面。

(一)推动灾害史研究的定量分析

灾情图有利于灾害信息的识别,对民国灾害史研究的量化分析有所增益。全面、系统的资料是气候、灾害等历史环境研究的基础。缘于自然灾害显现高强变异、关联偶然、时空交错、多灾种耦合等特点,对其进行定量分析是中国历史灾害研究的核心问题之一,学界相继提出多种不同的量化标准和分析方法。然而,对历史灾害进行量化研究并非易事,需建立在大量连续的可量化文本之上,并进行严格的信息识别和计算。过去,受到中国传统史书写作形式的制约,描述性史料居多而数据史料稀少且难寻。因此,以往的量化研究多依赖文字史料展开,操作性和科学性都有一定局限性。文献回顾显示,民国时期自然灾害量化研究存在以下问题:其一,等级划分方面,各类文本之间记录各异,使得量化标准不一且科学性不足,不同区域和不同类型的灾害事件难以进行整体研究;其二,分辨率方面,空间上以省级为主,缺少州县及其以下层级的统计,时间上以10年为主,缺少更加精细的尺度;其三,统计种类方面,以水旱灾害为主,较少涉及低温、风雹、虫害、病疫等自然灾害。

灾情图在灾害记录上具有以下鲜明特点:一是内容翔实,详细记录了自然灾害的时间、地点、受灾程度、面积及对农业生产和社会活动的影响;二是时空定位清晰,可读性强,便于提取灾害信息;三是图像连续性好,有助于建立灾害序列和提高时空分辨率;四是权威性高,数据源自严格的报灾和勘灾流程,属一手材料,且与报灾呈文互相印证,具备较高真实性。因此,灾情图有利于灾害信息的识别,利用灾情图对民国时期的灾害进行定量分析,可为灾害等级划分、频次统计和时空重建提供良好样本,对民国灾害史研究有所增益。

(二)深化近代灾害史研究的内容

灾情图为了解中国荒政近代化提供了一个窗口。荒政是灾害史研究的一个重要课题,荒政近代化则是热点之一。以往对这一问题的研究主要集中于救灾制度、机构、理念的演变之上,甚少有人关注报灾文书的变化与革新。实际上,历代灾荒救济的原则、程序、技术设计、防弊策略等要素大多隐藏于相互参照、绵延传承的救荒文献之中。因此,救荒文献的体例演变一定程度上可以反映出中国传统荒政之发展历程。灾情图通过将繁杂的灾害信息以符号和色彩的方式定位到受灾区域内,受灾面积、受灾等级、灾害种类等信息一目了然,可以说“一图胜千文”,大大提高了救灾效率。基于此,灾情图的绘制与利用可被视为民国荒政的有机组成部分,其对灾害信息趋于科学化的处理则体现出民国信息收集系统的逐步完善。同电报、火车、慈善团体一样,灾情图亦可视为荒政近代化的表现之一,可通过对其深入细致的研究,进一步推进近代灾害史研究的深度与广度。进而言之,以图报灾的制度化是国民政府面临救灾需求而进行的制度优化举措,背后隐含了其在荒政实践中寻求更好地解决国家治理能力下降等问题的内在诉求,是民国时期政治生态的一种反映。荒政近代化有多个维度,如深入考察灾情图背后的历史,对民国时期荒政制度及其成效的评价或将有所不同。

(三)丰富历史地理学的研究内容

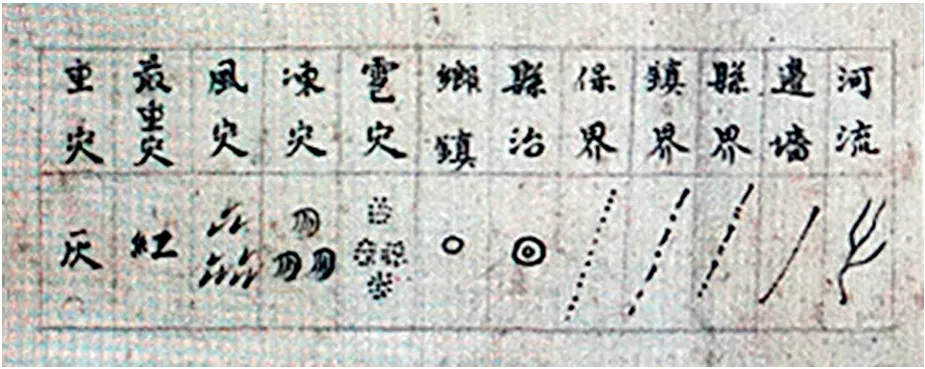

历史地理学讲究研究对象的时空变迁,核心是通过复原连续的时空剖面(或横断面),来讨论区域、空间、地理要素的历史地理过程、造成这种历史地理过程的自然与人文因素,以及这种过程中的地理或空间关系与影响等。因此,地图一直是历史地理研究当中极具价值的资料,能够数字化的地图则更加珍贵。在历史研究数字化转向的大背景下,以灾情图为史料,运用历史地理学的方法来讨论民国时期的自然环境变迁和社会文化空间,将是一个具有开拓价值的领域。就民国历史地理研究而言,灾情图应当有以下几方面的应用前景:第一,历史自然地理研究。历史自然地理研究历史时期地理环境及其组成部分,如气候、植被、水文、海岸、沙漠等的结构、动态和发展变化规律。灾情图记录了大量自然要素,且有具体的方位、范围和形态,可为复原民国时期的地理环境提供史料支撑。若能结合自然地理信息技术,把图面内容转化为信息数据,再将这一地理要素与前后不同时代的地图形成序列,或与更大环境空间进行链接,便能较为清晰地揭示连续的时间或空间范围内的环境演化。例如,1931年浙江省财政厅所绘《浙江省历年灾歉统计图》(图7)刻画了当时浙江省的水系、湖泊、海岸线、港湾、岛屿的分布和形态,充分呈现了该地区水文面貌。通过ArcGIS软件对图内所绘杭州湾海岸线进行严格配准、校正之后数字化,可得到1931年杭州湾的海岸线形态,若进一步结合相关文献和实地考证,与已有研究相结合,可以得到更长时段海岸线的时空演变动态。

图7 《浙江省历年灾歉统计图》之《各县灾荒分布图》资料来源:引自浙江省财政厅编印《浙江省财政统计》(1931年)第54页。第二,历史人文地理研究。历史人文地理的研究内容和门类较为广泛,内容涉及疆域、政区、城市、人口、经济、文化景观等。灾情图所载人文地理信息,如村寨、市镇、庙宇、道路、桥梁、农田等,细致刻画了行政区划的内部格局。通过图内所描述的不同等级聚落分布情况,土地利用类型及规模,交通道路与聚落位置所呈现的等级关系,可对上述人文地理要素的范围与分布、扩散与流变、社会空间与区域结构等问题进行研究。例如,民国时期陕北地区的灾情图标出了省级、府级、县级政区界线,部分政区界线的研究精度甚至达到乡级。利用这批地图可以复原当时复杂的政区地理,还可以揭示国共两党在该区的控制范围、不同行政等级的规模和隶属关系等。若能进一步与地学信息图谱理论与方法相结合,还可以深入研究民国时期各级行政单元内部地理格局与经济社会发展的关系,突显灾情图在历史地理学研究中的史料价值。(四)拓宽地图学史的研究领域

最后,灾情图对中国地图学史研究亦有一定的启示意义。近年来,随着各机构收藏的中国古地图的披露以及“图像史学”的兴起,学界对古旧地图的关注日益增加,一些专题性的古旧地图图录陆续出版。目前所见的专题地图研究主要集中在地籍图、户籍图、水利图、军事图、政区图、河工图等类型上,鲜有研究关注灾情图这一类目,如对其进行系统研究,可以丰富历史专题地图的类型,从而推动古旧地图搜集、整理、编目和收藏工作。

民国时期是传统向现代过渡的转型时代,亦是东西方地图制图技术颉颃与融合的时代。就灾情图而言,即便是出自官方之地图,仍具有浓厚的传统舆图特征。相较于追求地理信息的准确性与系统性,灾情图更加注重简洁明了,强调示意性,其绘制带有为一时一事而绘制的浓厚实用色彩。这表明,地图绘制的近代化转型并非直线式的上升,背后涉及地图测绘技术之外的众多因素,例如经济发展水平、荒政执行力度、地图知识传播、绘图机构与人员的素质及地图的现实功用等。在知识与制度转型的大背景下,近代国人特别是地方知识精英及技术官僚对现代测绘技术与制图体系的认同与接受,并非简单的是一个“他者”的渗入与移植过程,而是一场由西方文化传播者与本土地图绘制者共同参与的复杂的“在地化”知识生产,一定程度上对民国以来建构的以“科学主义”和“线性史观”为核心的地图学史有所批判。未来若能重视这一专题性地图的研究,不仅将使中国地图学史更加多元,还有助于厘清中国地理学史演变的内在机理。

四 结语

史料之于历史学研究至关重要。“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。”相较于中国史的其他几个时段,近代史的史料无论是种类还是数量都相对丰富。在浩如烟海的近代文献中,灾情图一改往日单纯以文字表述灾荒事件的惯例,以图文并疏的方式丰富了我国灾荒文献体系,是一类形态鲜明的新史料,值得史学界重视。前文对其绘制背景和过程的梳理表明,灾情图系民国基层政府记录和上报灾荒信息的图式公文,生成于勘灾环节。对图面内容的分析则显示,灾情图以地图为依托,对线条、符号、色彩的运用符合地图语言的特征,属专题地图之一种。新史料的价值不仅在于存史、证史、补史,还在于提供解释历史的新角度。就本文所举案例来说,灾情图的双重文献属性带来了多重文献价值。如将其作为史料加以利用,它能为研究者提供直观的灾荒记录和丰富的历史地理空间史料;如将其视为研究对象进行研究,则可发现它对理解民国时期的政治生态、社会变迁、以及地图学史发展等问题具有独特价值。史料的发掘和利用与当前学术生态密切相关并相互促进,新问题和新理念促进了对于史料的探索,而新史料的发现则为新问题和新理念的推进带来了动力。观之灾情图,亦是如此。从研究理路来看,灾情图的发掘顺应了当前史学多元化的趋势,并可进一步拓宽史料的边界、样态和研究旨趣;从研究方法来说,自然与人文学科相交融的趋势为灾情图的发掘与利用提供了可能,对它的充分利用则可进一步推动历史学、地理学、测绘科学、计算机科学及人工智能等学科的协作。近年来,随着数字化技术的推广和古籍文献开发程度的提高,越来越多以往被忽视的史料得以被纳入研究视野中,如绘画、碑刻、契约、简帛等,灾情图只是其中之一种。希望本文能为史料发掘与利用带来一些启发,让更多新颖的图像进入业界视野,从而丰富历史研究的史料形态和分析视角,促进史学发展。

全文刊载于《中国历史地理论丛》2025年第1辑,第98-108页,注释从略。

来源:微信公众号“中国历史地理论丛”

- 上一篇:江苏地区两周时期的农作物结构及其区域差异考察

- 下一篇:王建革:里运河堤防与明代水情