这份报纸,刘少奇亲笔题写报名

《盐阜大众报》是国内共产党机关报中历史悠久的地方党报之一,诞生于抗日战争的烽火硝烟中,刘少奇同志亲笔题写报名,以其“从大众中来,到大众中去”的鲜明办报特色,在中国新闻史上留下了宝贵的一页。

在滨海县滨海港镇头庄村境内,村庄的一角,有四间很破旧而又矮又小的土坯草房,房前树立着一块标牌:“《盐阜大众》报创刊旧址”。为什么如此重要的党报会诞生在偏僻的乡村呢?这里还有一段新四军及盐阜区党委创办《盐阜大众报》,开展革命宣传的佳话。

长江、淮河是流经华中地区的主要河流。1940年11月,中共中央中原局移驻盐城。原《抗敌报》(江北版)编辑部主任王阑西及其报社的一些同志亦随中原局书记刘少奇抵达盐城为宣传中共中央有关抗战、团结、进步的方针,巩固抗日根据地,坚定人民抗战必胜的信心,刘少奇要求王阑西等人筹办中共中央中原局机关报《江淮日报》。

《江淮日报》是在动荡的战争环境中创办的,短短8个月的时间内,报社就搬迁了4次。由于日、伪军大规模“扫荡”,1941年7月,许多集镇和交通要道相继被敌人占领,斗争形势要求精简机关,裁减人员、改变活动方法。刘少奇和陈毅决定停办《江淮日报》,原报社工作人员到军部编电讯报或到盐阜区党委筹办《盐阜报》。《盐阜报》传承《江淮日报》的办报精神,继续传递党的声音。

1943年2月,日本侵略军对盐阜区进行第二次大“扫荡”。为避敌锋芒,新四军军部及盐阜区党政机关分散到农村及沿海地区开展敌后抗日斗争。盐阜区党委机关报《盐阜报》的编创人员、印刷厂也撤离原驻地转移到阜东县海边一个叫施头庄(原阜东县苇荡乡施头庄,现滨海县滨海港镇头庄村)的小村子,利用4间草房继续进行报纸的编辑和发行工作。盐阜区党委宣传部副部长王阑西兼任报社社长,赵平生(黄则平)任主编,参加编写各类稿件的人员有华应生、孙克定、洪藏、秦加林、凡一、钱毅、陈允豪、陈石朋等。《盐阜报》分政府版、军事版、党群版和副刊《新地》版,主要报道盐阜区的武装斗争、政权建设、减租减息、大生产运动、抗日统一战线、整风运动、文化教育、财政工作、策反伪军工作、锄奸工作以及拥政爱民、拥军优属等多方面的内容。《新地》副刊刊载大众诗歌和民间小调,以及可供农村业余剧团演唱的打鼓说书、快板、小淮剧等文艺材料。

但是,由于时间和版面的限制,很多战士、群众向《盐阜报》的投稿无法刊登出来。为了满足部队战士和根据地干群的需要,编辑部又办了个油印小报《通讯》,供群众阅读一些时效性强的新闻。由于稿子大多来源于群众,文字通俗易懂,老百姓看了都很喜欢,有人说:“这都像一个大众报了!”说者无心,听者有意。老百姓这样的议论传到了报社同志那里,大家一致认为,应该为广大人民大众办一份报纸。为了满足根据地大多数人的需要,加强对农村基层工作的指导,开辟通俗化、大众化办报的新路子,中共盐阜地委决定把《通讯》改为《盐报大众》。

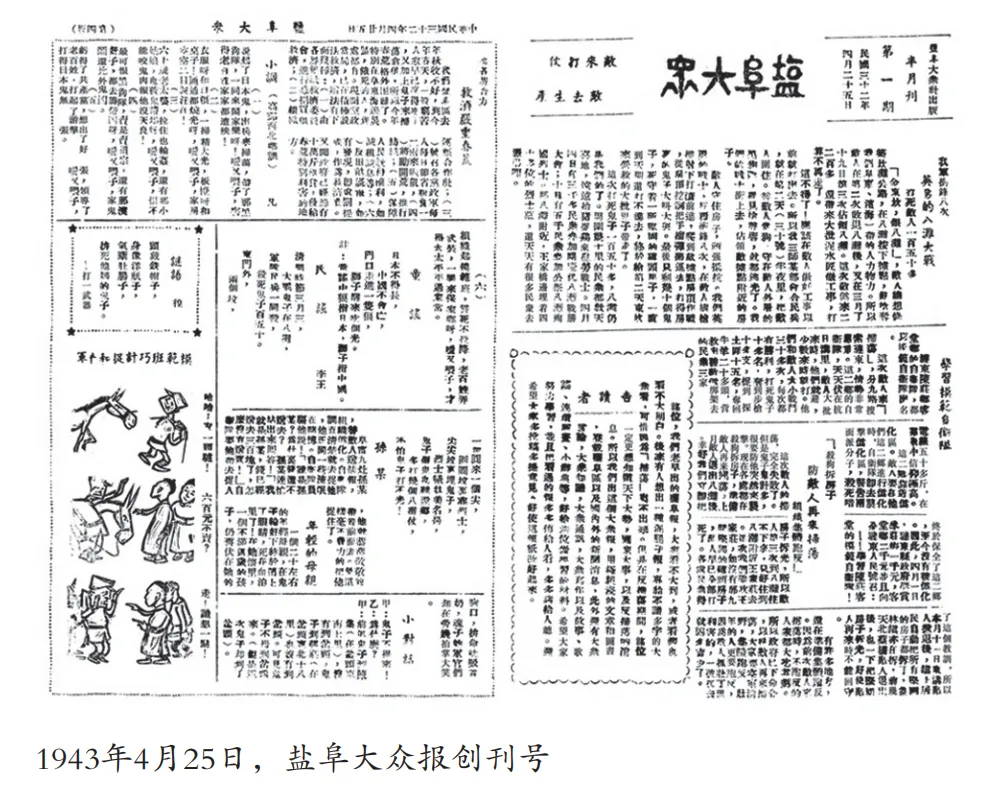

《盐阜大众》于1943年4月25日创刊,报头“盐阜大众”4个字为木刻楷体,由右至左横排。为了把《盐阜大众》办成真正群众性的报纸,报社确立了“使粗识字的人能看得懂,使不识字的人能听得懂”的办报口号。在当时广大工农群众文化水平普遍不高的状况下,要实现这一目标并不容易。因此,当时报社特别作了几条规定:稿子写好后要念给群众听;要写短文,一篇文章一般不超过500个字;一张报纸,不同的字不超过1000个;编排方面要采取“豆腐干”式;要有文有图,图文并茂。

创刊号《告读者》明确了办报宗旨:“诸位,我们老早出的《盐阜报》,大众看不到,或者看到也看不大明白。后来有人想出一种泥腿子报,专给不识多字的大众看,可惜因为‘扫荡’出不出来。但是在反扫荡期间,诸位一定更想知道天下大势,国家大事,以及反扫荡的消息,所以我们出这个大众报,用极粗浅的文章和图画,登载盐阜区以及国内外的新闻消息,此外还有大众评论、大众知识、大众通讯、大众写作以及故事、歌谣、小辞典等,好给诸位做学习的材料。希望大家努力学习,并且把看过的报多传给人看,多多讲给人听。并希望大家多投稿多提意见,好使这报纸改好起来。”

创刊地旧址草屋

报社设在一户曹姓人家的几间茅草房中,记者、编辑晚上在煤油罩子灯下写稿、编辑。没有桌子,他们就用一个简易的文件夹或马粪纸垫着。他们睡的是土脚床,铺的是芦苇、蒲草打的笆或茅草,吃的是大麦糁子和稖头䜺子。张爱萍将军夫妇住在隔壁,经常到报社指导工作。报社工作条件虽然十分简陋,但是报纸出版后,却得到了广大老百姓的欢迎。他们踊跃参与到报社的各项工作当中,有的做交通员,有搞印刷,有的帮助报社转移机器设备,还有给报社送桑树皮做报纸的原料。他们还经常给报社人员送去粮食和蔬菜。黄克诚将军于1944年1月1日在《盐阜大众》报上题词“动员与组织根据地的一切力量,粉碎敌伪扫荡、蚕食,准备反攻敌人。”极大地鼓舞了广大军民的斗志,根据地的青年积极参军。

《盐阜大众》于1943年4月25日创刊,报头“盐阜大众”4个字为木刻楷体,由右至左横排。前四期为8开4版半月刊。继改为8开4版10日刊、周刊、5日刊,在头庄时期最后改为3日刊。1945年报社迁至淮安蒋公馆,1946年元旦,报纸改为4开4版,报头为行草体“盐阜大众”由右至左横排。1947年,《盐阜报》停办,《盐阜大众》成为了盐阜地区党委的机关报。1959年9月2日,《盐阜大众》使用刘少奇手迹重新设计报头,从此以后全称为《盐阜大众报》。

在盐阜地区,《盐阜大众》不仅是党的喉舌,宣传党的主张,而且对普及新文化运动,帮助工农大众学习新文化等方面也发挥了巨大的作用。

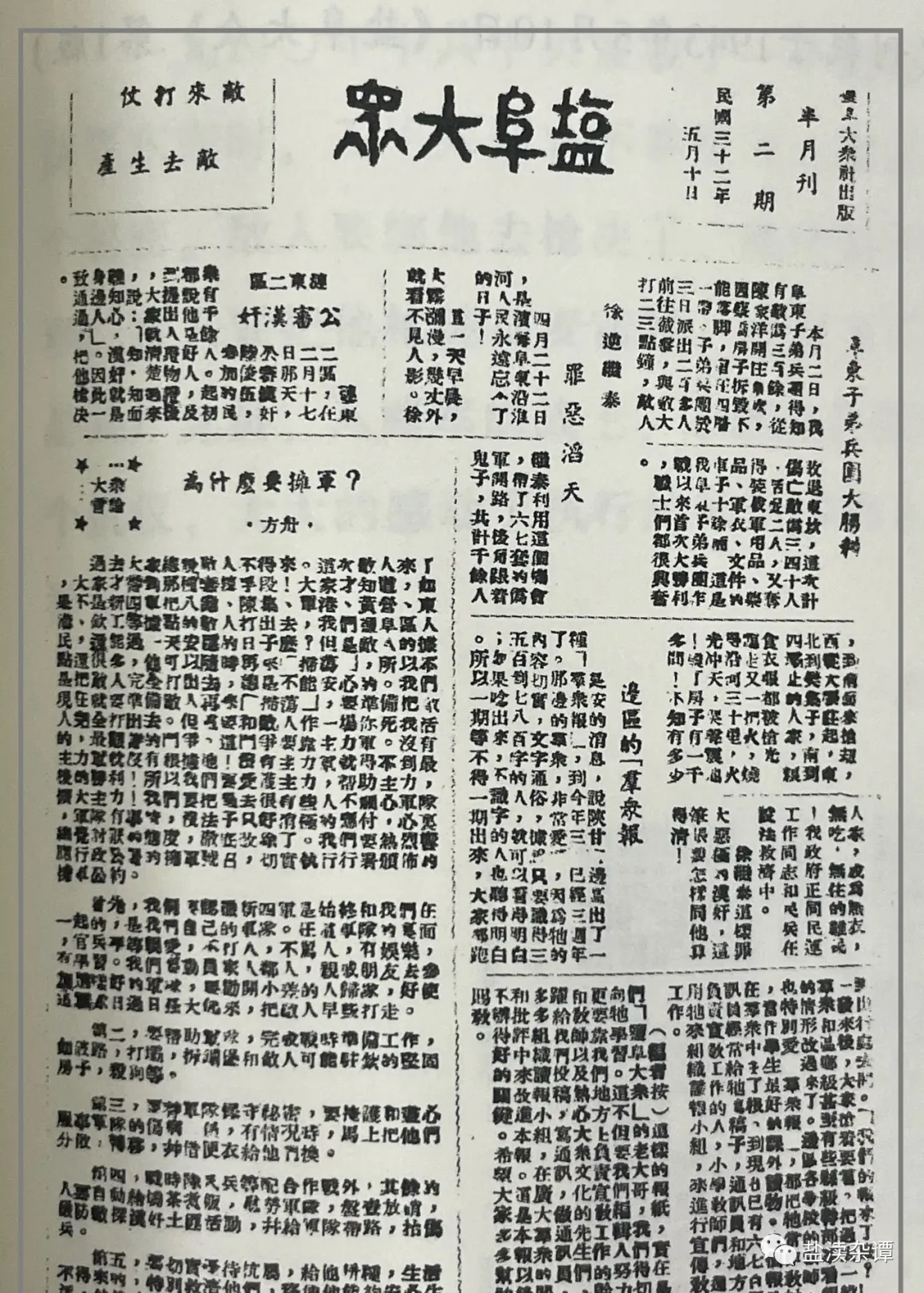

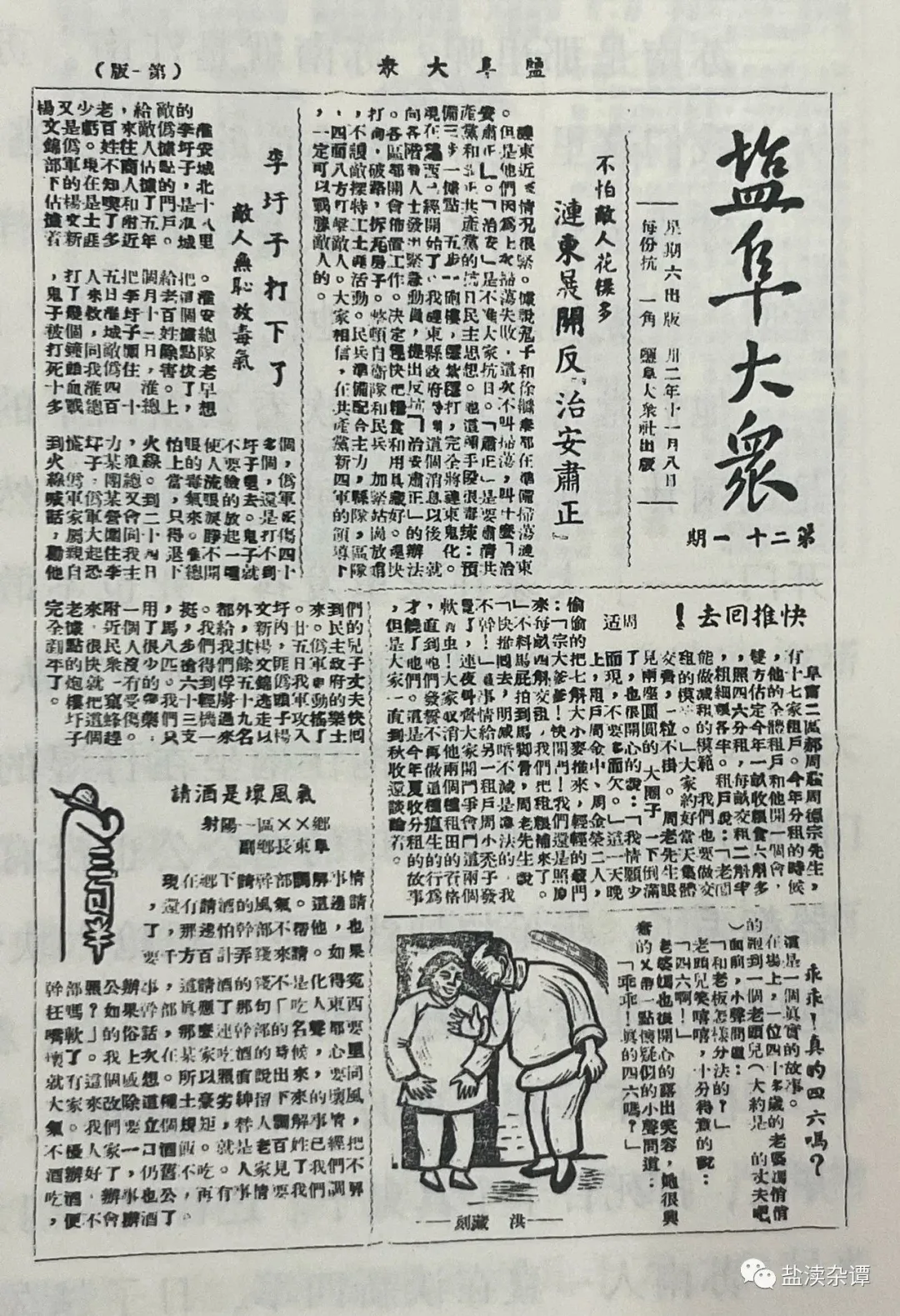

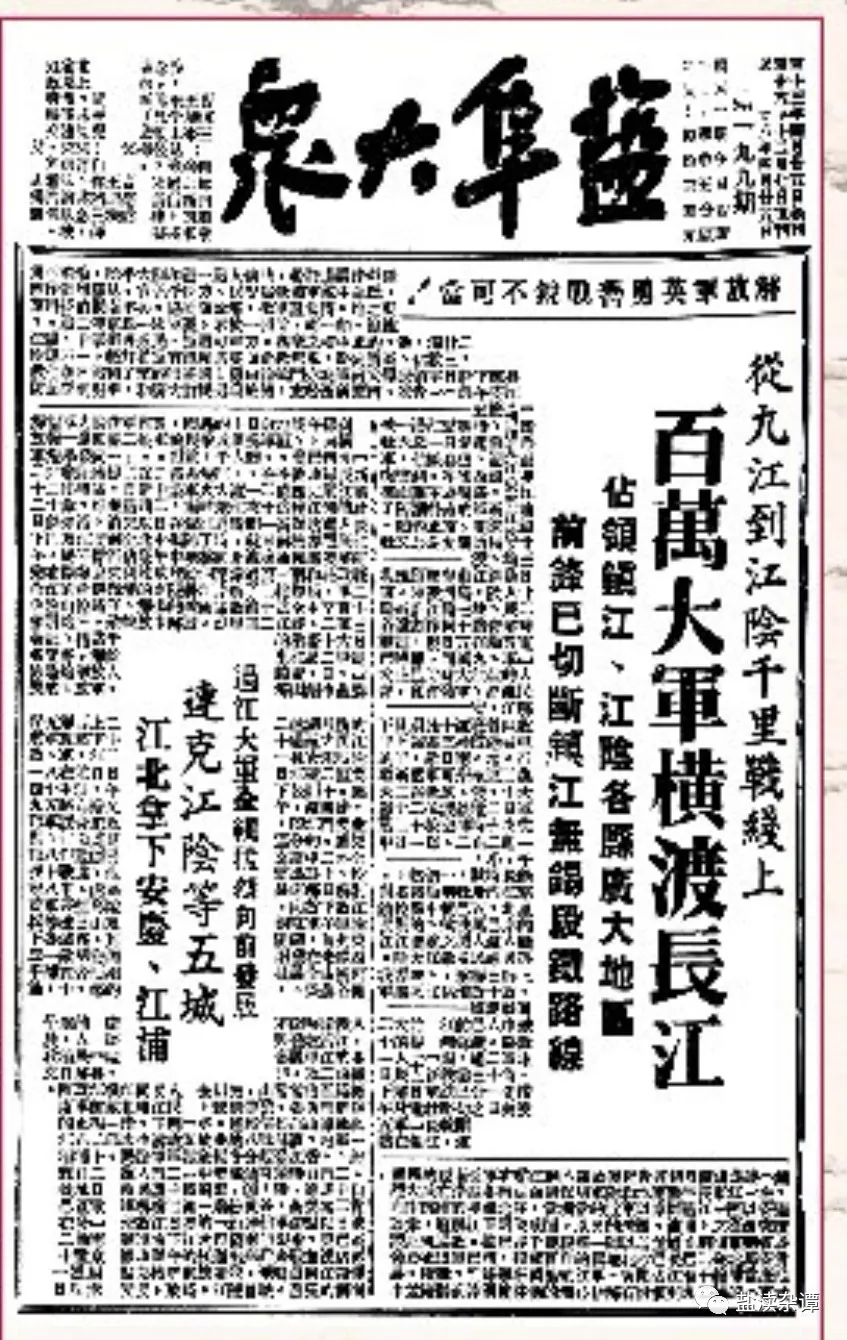

▲ 这是民国三十二年(1943)5月10日的《盐阜大众》,总第二期,时为半月刊,报头与创刊号一样,用的是篆体,稚拙可爱。

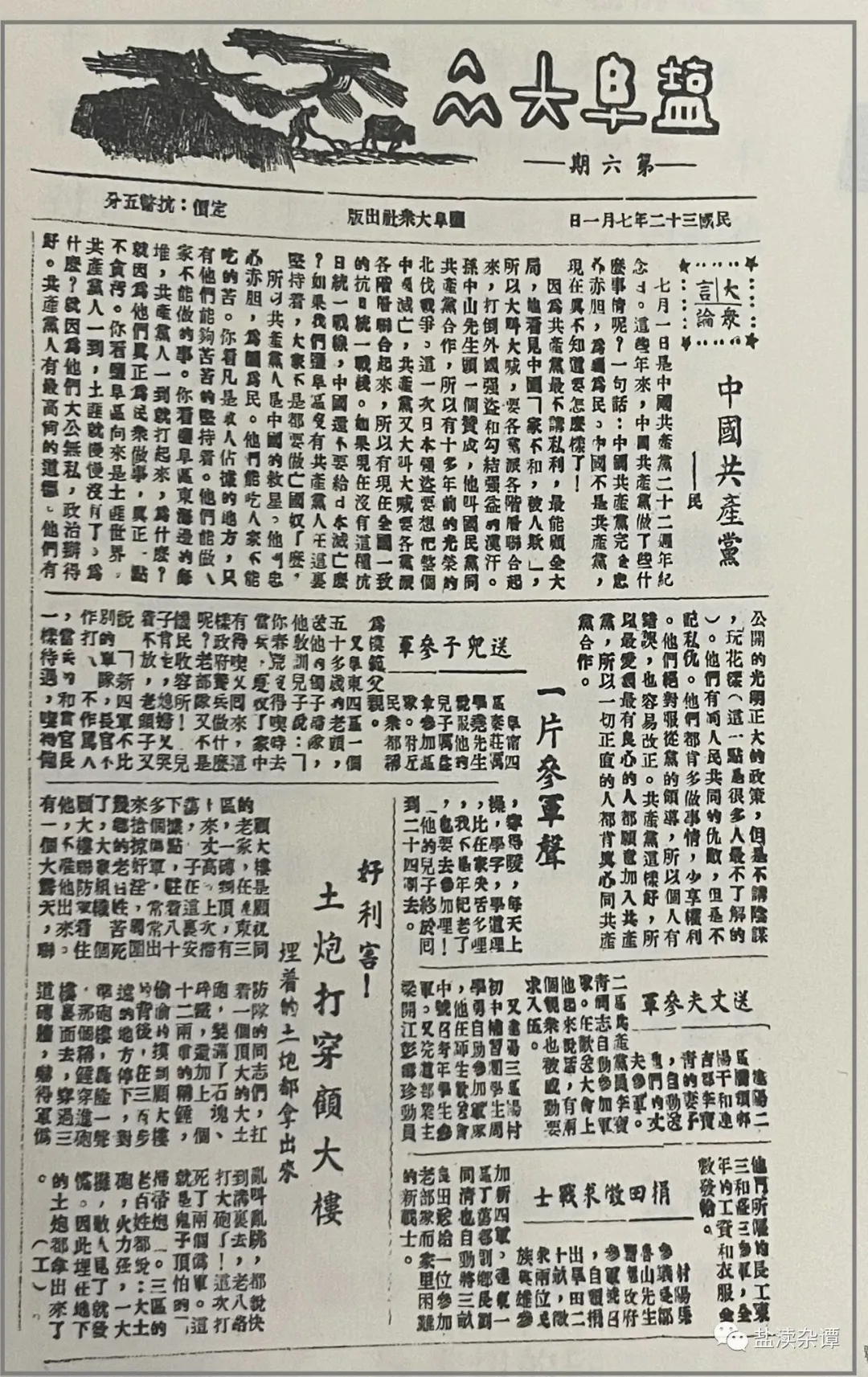

▲ 到了同年7月1日的第六期,报名已经更换为空心字,更像是美术体,而且“众”字也换成了俗体字(简化字)。

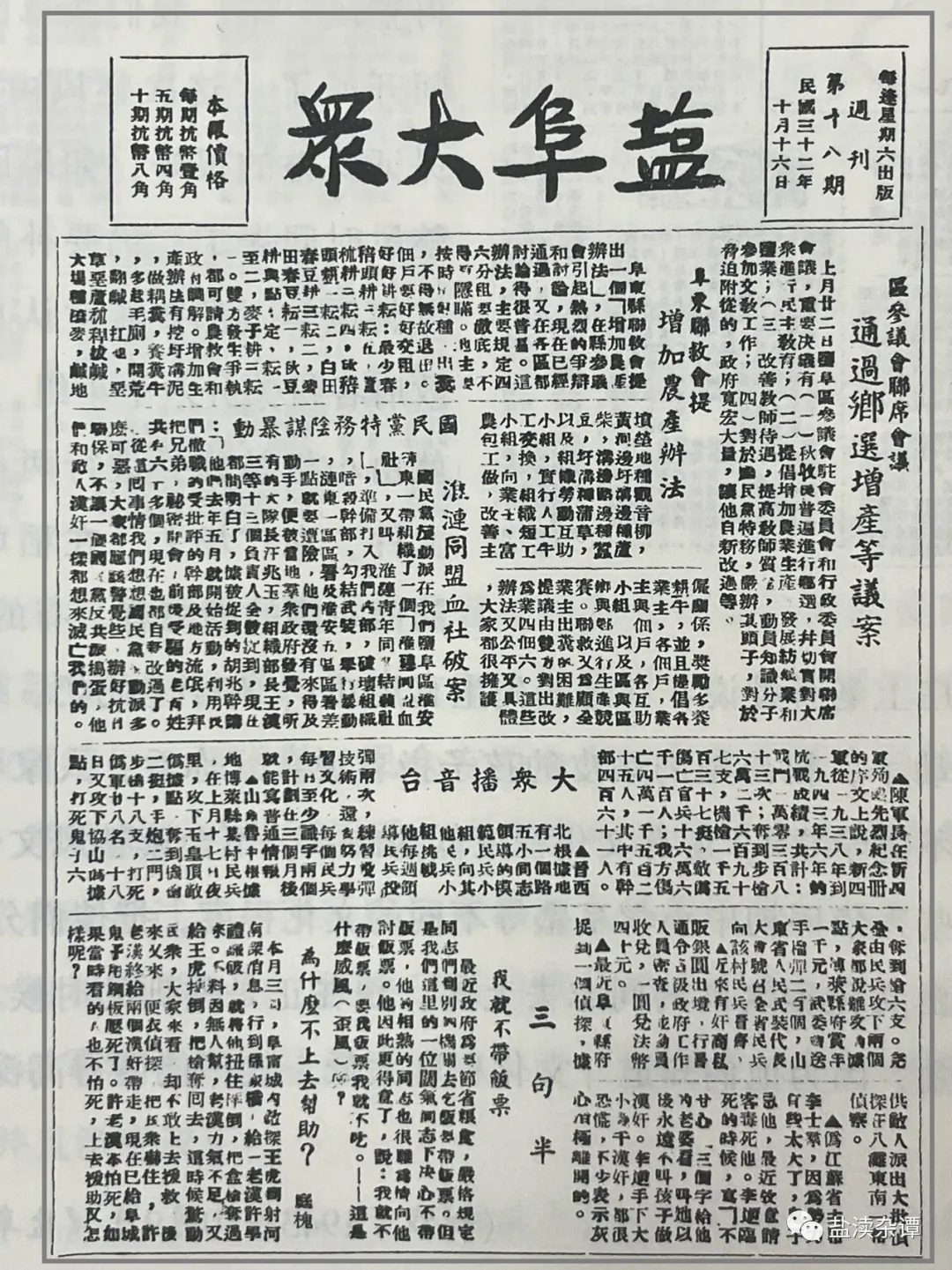

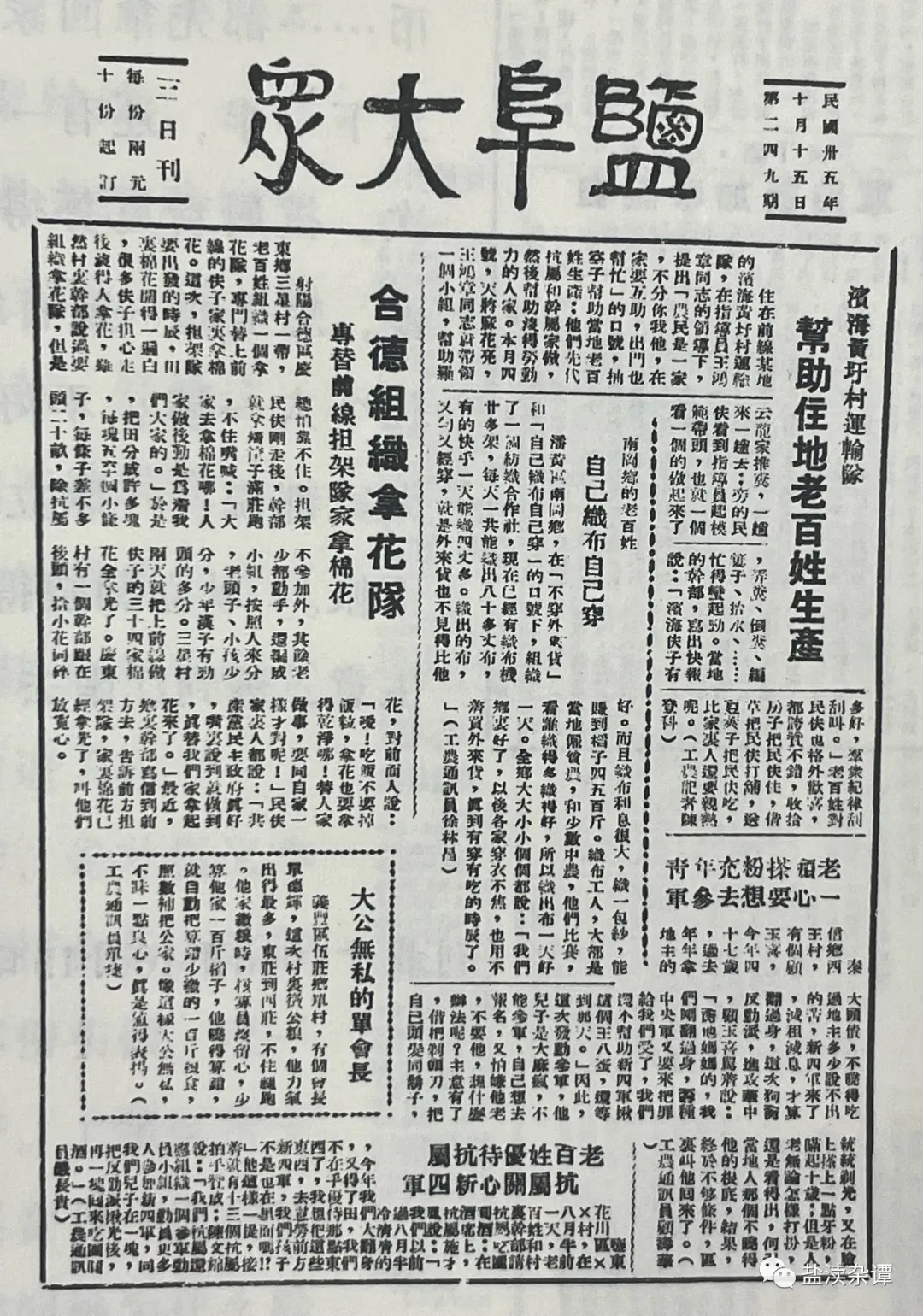

▲ 到了同年7月1日的第六期,报名已经更换为空心字,更像是美术体,而且“众”字也换成了俗体字(简化字)。 ▲ 1943年10月16日,报纸从半月刊改成了周刊,报名题字也改为楷书,“众”字也改回繁体。这四个字显然是毛笔书写,略显拘谨。请问各位,这次执笔者是谁呢?

▲ 1943年10月16日,报纸从半月刊改成了周刊,报名题字也改为楷书,“众”字也改回繁体。这四个字显然是毛笔书写,略显拘谨。请问各位,这次执笔者是谁呢?

▲ 不到一个月时间,1943年11月8日,报名又换字了!楷含行意,潇洒自如,个人风格明显,非常适合竖排版。不知这4字又是出于何人笔下?

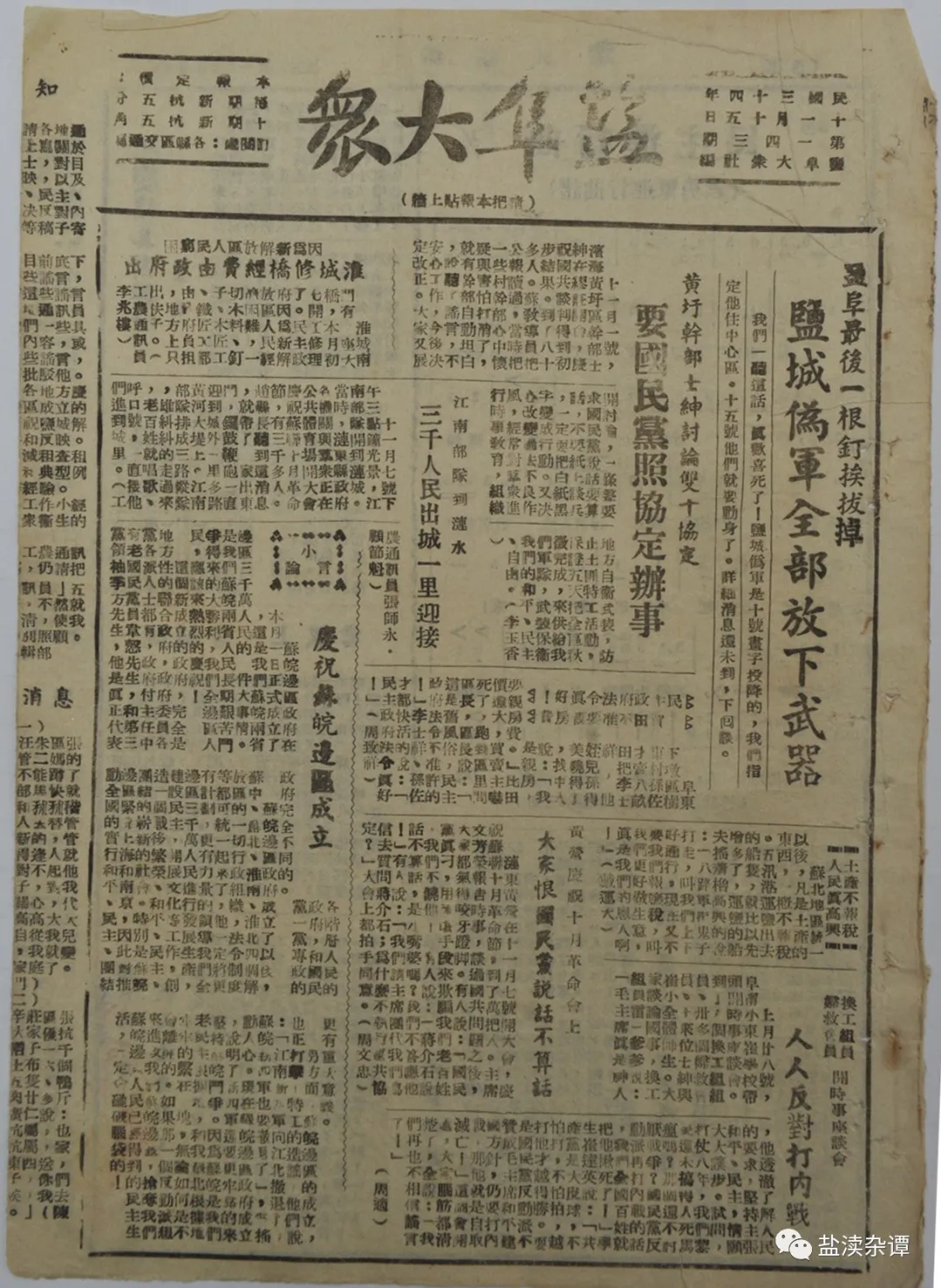

▲ 民国三十四年(1945)11月15日的报纸头版,报头已移到正中央,下面还有一行小字:“请将本报贴上墙”。这应该是盐城抗战结束后的第一期报纸。

这一期的报头与上面第四张图书法相近,细节处又有不同,典雅大气,敦厚圆融。

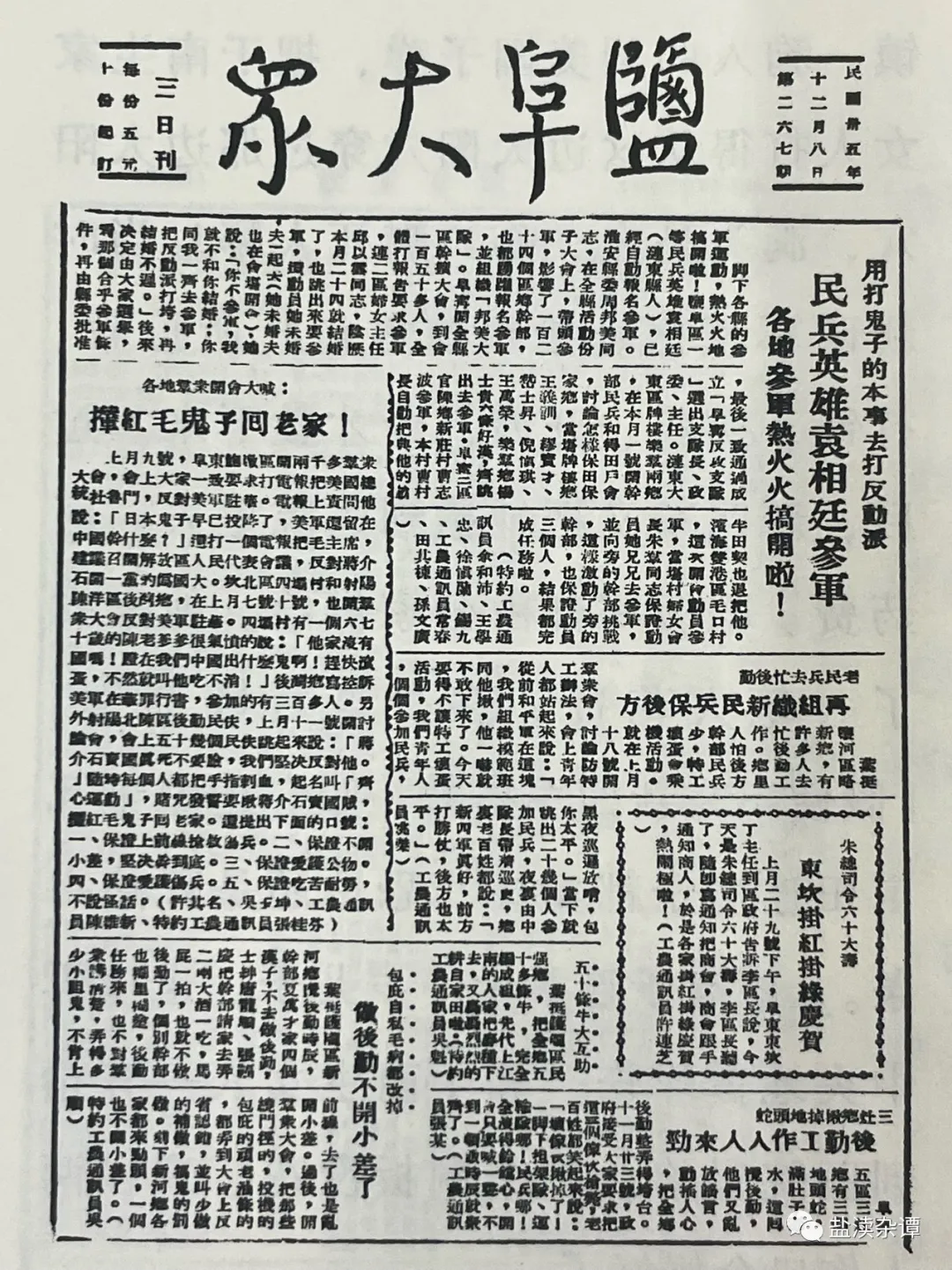

▲ 1946年10月15日,报纸已加密出版三日刊,报头再次变化,换成了隶体,“盐”字笔画更繁——这又是哪位书法家的作品呢?

▲ 没过几天,1946年12月8日,报头又换了一种字体,看上多了些自然,也增了一点清灵纤秀。

▲ 1949年4月25日,创刊6周年纪念日,这种浓眉大眼关弓体,舒同书体特色明显。

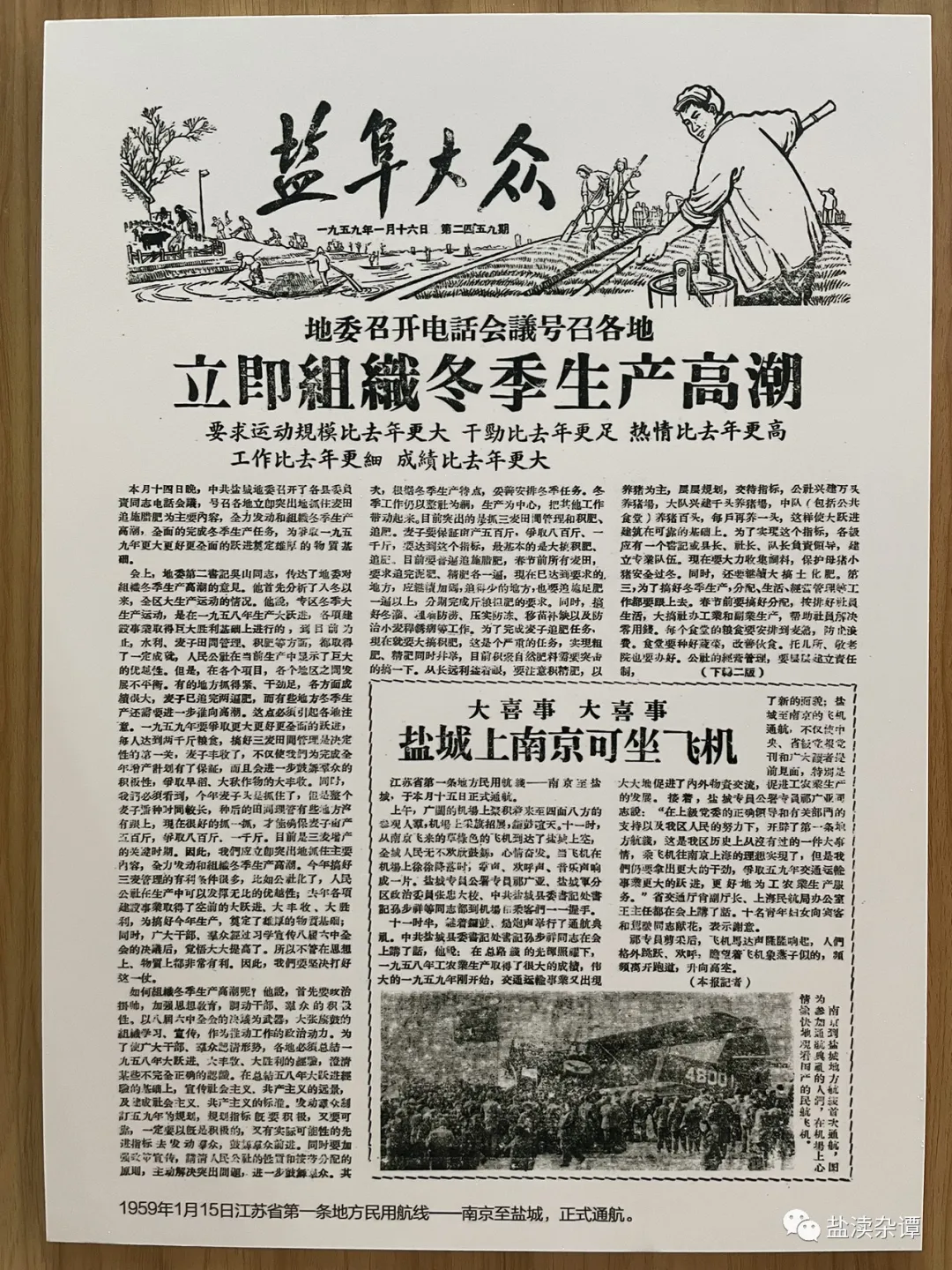

▲ 1959年1月16日,报头再变,遒劲爽利,从左往右,面貌一新。这个简体报头蛮好认,系新四军三师师长、开国大将黄克诚书写!

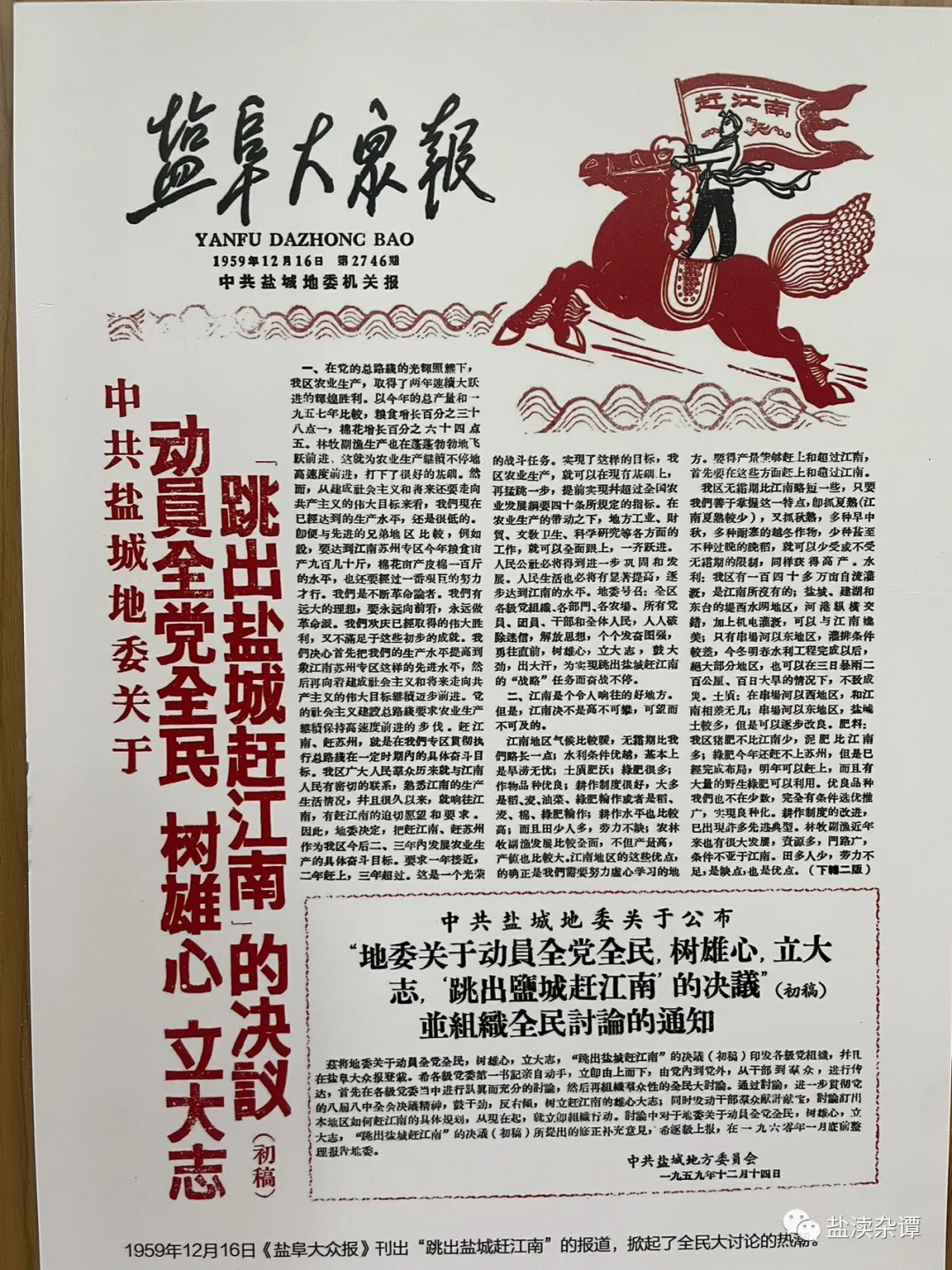

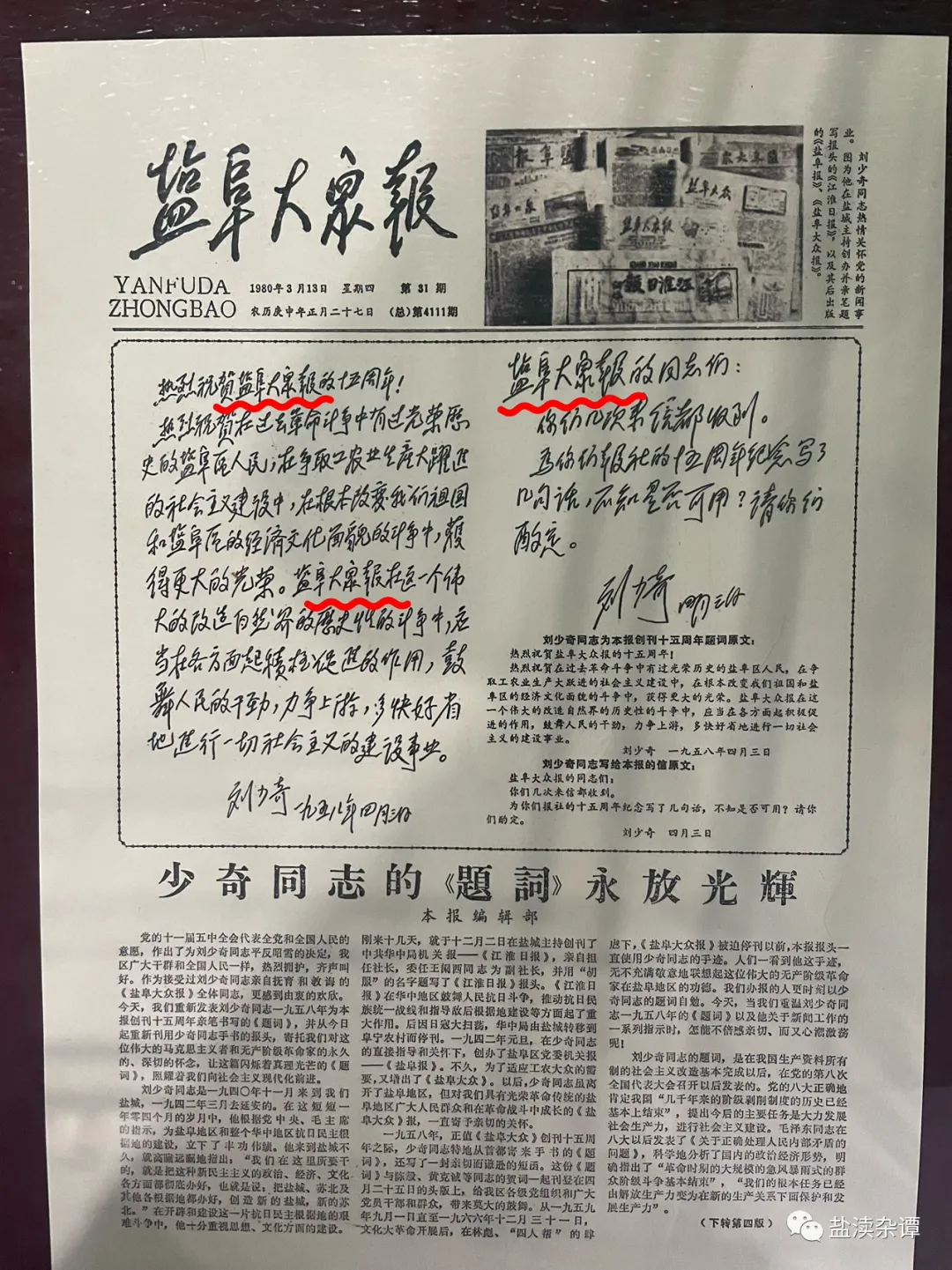

▲ 同年9月1日起,报头换成少奇同志的题字。此前一年的4月3日,刘政委于日理万机中亲自命笔,为这张报纸创刊15周年写来贺信,五字报头就取自他的亲笔题词。

此前,刘政委曾在盐城给《江淮日报》《老百姓报》等报纸题写报名。

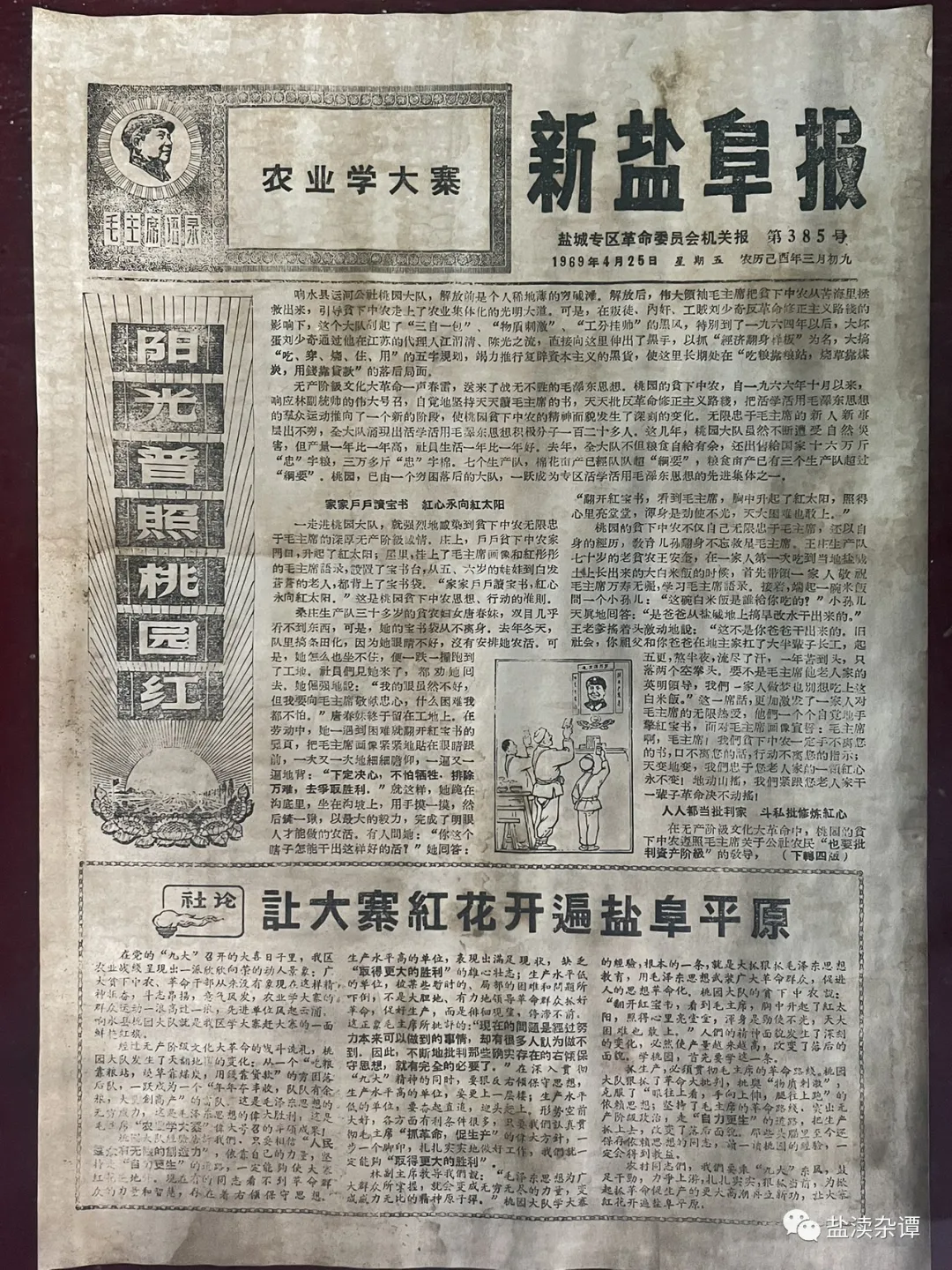

▲ 1969年4月25日,荒诞岁月,题字人失去了自由,连报名也被迫改掉了,字体换成了美术字。

▲ 1980年1月1日,复刊号,四字报头采用的是30年前用过的舒同体。

▲ 1980年3月13日,报纸再次改回刘政委的题字,而且沿用至今,算来已43年矣!

▲ 1980年3月13日,报纸再次改回刘政委的题字,而且沿用至今,算来已43年矣!

为大力宣传红色文化,2022年,经滨海县人民政府批准,在滨海港镇境内建成《盐阜大众报》纪念馆,已成为行政机关、企事业单位、中小学校的红色文化教育基地。

- 上一篇:屡建奇功!中国人民的第一支“土海军”

- 下一篇:中国最早的派出所,今年80岁了!