宿迁史志 | 蝴蝶厅、老会堂和影剧院——承载洋河几代人记忆的老地标

说起洋河古镇的姓氏,“鲍廖魏马何”那可是当地的名门望族。但若论社会影响、财富榜排位,就不及叶、罗两姓人家。

清光绪年间,贡生罗会庄(字鲁斋)从山西太谷县请来好友胡虞卿,当广泉泰槽坊的掌柜。胡虞卿又邀几位酿酒名师同来洋河,他们经营有方,所产的洋河大曲,在长江中下游各省很受欢迎。成为白洋河镇首富后,在中大街中段置地建造罗氏祠堂。祠堂占地近二十亩,仿苏州园林建造,院内堆土为山,凿地为池,植以名木修竹、奇花异草,人称“罗花园”。园子正门朝南,园内有两座建筑,一座祠堂,供奉祭祀罗氏列祖列宗,会商本族重大事宜;另一座“蝴蝶厅”,云蒸霞蔚燕舞升平。

蝴蝶厅在园子西部,是接待客人的地方,文人雅士、官绅富商常在这里聚会。厅内设戏台,配有全套演出设施。途经洋河镇的戏班子,都要在这里唱上几出大戏。

北平“连凤班”在洋河镇演出剧照

1938年,北平京剧班主王连山带领“连凤班”,南下古镇洋河开启了京剧首演之旅。上演的剧目有《空城计》《拾玉镯》《钓金龟》《铡美案》等传统京剧,场场爆满。二十余家酿酒槽坊老板轮番邀请戏班上门演出,罗家花园、吴家大院、叶家老宅、熊氏会馆的私家堂会场面壮观。随后,洋河镇商会与各家槽坊老板商定,出资邀请王连山派人在洋河教戏传承国粹文脉。张连凤(老旦)、李树青(花旦)在洋河设馆授徒,为洋河镇早期的京剧人才培养夯实了根基。

1956年,党和政府对罗家花园蝴蝶厅进行改造扩建,更名为洋河公社会堂,内设入口门厅、舞台、化妆间,设置水泥桩固定条凳约460余位。随后,泗阳县淮海剧团名角杨秀英、朱浩、张晓林来这里公演《劝子参军》《陈毅三会韩德勤》《求情》等剧目。

洋河京剧名票友王业梅(左1)方树民(右1操京二胡者)在演唱会上

20世纪60年代,为了活跃乡村群众文化生活,泗阳县决定组建洋河人民公社文工团。该团成立后赶排一批传统京剧折子戏,复排了现代京剧《红灯记》《沙家浜》《红色娘子》,《白毛女》《血海深仇记》《刘胡兰》等歌剧。不久,泗阳县、淮阴地区也组建京剧团,原洋河文工团业务骨干都被抽调进上级剧团。原淮阴地区京剧团台柱子何鲁民、何建民、张笑梅,鼓师王孝良,也都是从洋河镇走出去的名票名角。1977年古镇洋河第二次成立文工团。该团演职员通力合作排演了新编现代京剧《智闯白洋关》、歌剧《江姐》《红珊瑚》等剧目,在淮阴地区现代戏汇报演出中屡获大奖。

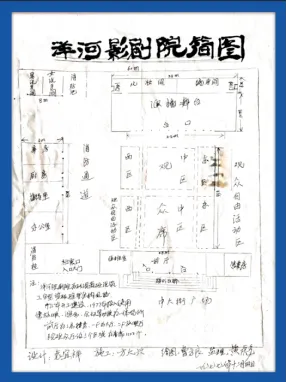

1975年后,洋河公社老会堂年久失修成为危房。洋河公社党委书记杨砥中,经过调研决定举全镇之力改造扩建老会堂。由深谙建筑之道的公社党委副书记黄彪担任总指挥。黄彪与朱方良上任后首先动迁征集中大街罗花园周边土地6.3亩,为新会堂影剧院预留下空间。洋河建筑站设计师袁宜祥也加班加点绘出了改扩建工程图纸。泗阳县财政和地方国营洋河酒厂闻讯也调拨和赞助3.6万元启动资金,与此同时,西门、大圩等村无偿提供建筑用的木材;镇工业办公室所辖的砖瓦厂、玻璃厂负责墙体、门窗施工材料。洋河镇建筑安装公司负责施工和内部装饰。杨砥中、黄彪还组织社直机关、大小队干部轮流到工地搬运建材,为现场的工人递送茶水。经过18个月奋战,占地1409平方米,门厅局部三层楼,会场活动座椅左中右划为三个区、设有1120张席位的新会堂于1977年秋建成了。洋河中学教导主任、书法爱好者裴宗才为新落成会堂,题写了“影剧院”的匾额。

▲影剧院平面简图

谈到影剧院放映演出,在苏北城乡可算是件新鲜事。1937年,民国江苏省政府派员到泗阳视察“壮丁”训练,带来无声电影《孙中山追悼会》。新中国成立后,1952年苏北行署电影队在泗阳众兴、来安、洋河、郑楼等地放映国产影片《白毛女》。随后苏北行署又把放映队交由各县来办,那时泗阳先后有6个放映队。每个放映队配备汽油发电机,松花江牌5502型35mm放映机(固定机)长江牌16毫米放映机(移动式)、银幕、平板车各一台/套,轮流到各公社场圃放电影,那时能看上一场电影比过年还高兴。

上世纪60年代洋河镇农村露天电影场,百姓正在聚精会神地观看电影

1975年起,由县办的电影放映队,全部下放交各公社场圃管理。业务由县文教局所辖的电影管理站指导,行政听从公社文教科领导。从县里租赁拷贝胶片在街道会堂,或各大小队轮流放映,自负盈亏养活自己。

社办电映队是利国利民的好事,好事要办好决非易事。为此事落地生根,杨砥中专门召开党委会推进落实。公社决定从当年的初高中毕业生中,选聘优胜者进入电影队。经过层层选拔姬怀春、葛园、武士银、范玉保等先后被送入泗阳县农村电影放映业务培训班学习,经过考核合格,领取上岗证才进入社办电影队的大门。

洋河公社西门大队农民武士银(红圈),1976年参加泗阳县电影放映员业务培训

回想起那个年月,能够进入社办电影队是件很光荣的事。那个年代,社队没通电全靠自发电。放映员与发电员靠手电筒之光打信号,看到要电信号就将启动轮绳索绕满用力一拉,刹那间场灯亮了起来,全场观众欢呼四起。放映员揭开红绸布开始对光试声。然后熟练在机上挂上影片。放映机另一侧是幻灯机,内容是宣传身边的好人好事。此时,放映员脖子上挂着麦克风,边打幻灯画面边说着数来宝、快板词,见到银幕上表扬的老熟人,全场轰动一片赞美。

一切过往,皆为序章。我们曾经那样轻易地满足,一块银幕、一束光,就能载着整个村庄驶向银河彼岸。承载着洋河人几代人记忆的罗家花园、老会堂、影剧院,于2010年被拆除,在原址开发成一片住宅小区。估计这些老地标,在后人脑海中会越来越淡泊。

作者介绍

闵强荣 洋河新区人,编著有《布衣乡土随笔》,参编《酒镇洋河》《洋河红色记忆》《洋河九老诗文选编》《洋河八景诗书画》等著作。致力于创作接地气有温度的文章,做有良知爱心的人。