方志南京 | 风流蕴藉 天下文枢——承上启下的六朝诗歌之民间歌谣

2019年10月,联合国教科文组织批准66座城市加入全球“创意城市网络”,其中南京入选“文学之都”,成为中国第一个获此称号的城市。而七十多年前,著名文学家胡小石就用“诗国”定义了南京的文学地位:“南京在文学史上可谓诗国。尤以在六朝建都的数百年中,国势虽属偏安,但其人士的文学思想多倾向自由,能打破传统的桎梏,又富于创造能力,足称黄金时代,其影响后世至巨。”

志说南京

魏晋以后,北方战争连年,士族和民众相继南迁(史称“衣冠南渡”)。以南京为中心的“六朝”社会相对稳定,经济增长迅速。东晋南迁后,全国的文化精英集聚建康(今南京),多种文化因素相互激荡,儒学独尊地位动摇,政治专制力量削弱,都有利于社会思想的活跃。文化的交流融汇,造就了南京历史上第一个文化高潮,形成了中国历史上继春秋战国之后的第二个文化繁荣时代。这个后世所称的金陵“六代繁华”,在文化发展中不仅继汉开唐,更引领了社会思潮和文学转型。后世学人往往便以发达的南朝文化代表当时的中国文化。南京由此成为南北朝时期中国的文化中心,即“天下文枢”之地。

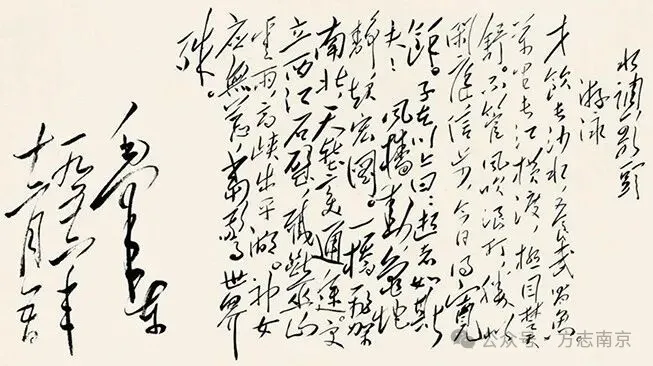

人们常说,民间歌谣是文学之母。在现存歌咏古南京诗作中,笔者收录有“六朝”民歌民谣200余首。东吴民歌《孙皓初童谣》“宁饮建业水,不食武昌鱼;宁还建业死,不止武昌居”,对后世影响较大,以至于毛主席还借此化用,写就《水调歌头•游泳》:“才饮长沙水,又食武昌鱼”。

东晋民歌有《建兴后江南歌谣》《隆和初童谣》《碧玉歌》等作品存世。《建兴后江南歌谣》的“訇如白坑破,合集持作甒,扬州破换败,吴兴覆瓿甊”,以形象的比喻讽刺了东晋后期统治者的苟且偷安;《隆和初童谣》的“升平不满斗,隆和那得久,桓公入石头,陛下徒跣走”,则借用封建年号和权贵称谓表达对统治者的愤恨和蔑视。

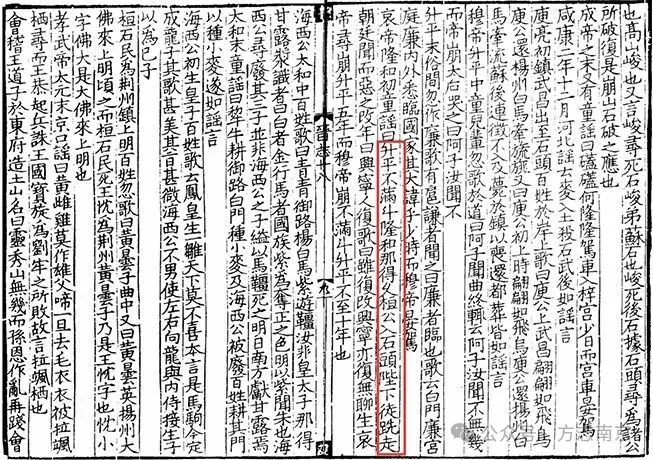

▲唐 房玄龄纂《晋书》

南朝乐府民歌分“吴声歌曲”和“西曲”两种。“吴声歌曲”产生于以古扬州府( ‘六朝’时期,今苏南、皖南、浙北和赣北一带归属扬州府,府衙设在建康;唐代中叶才得名的江北扬州反而不在其管辖范围之内)为中心的长江下游地区,一般多以富有江南地方特色、通俗形象的语言,并以女子口吻,抒发青年男女追求真挚爱情的美好愿望,描述当时吴地的一些民风民俗,也表达人民对当时封建统治的不满。笔者采集到的主要作品有《子夜歌》《子夜四时歌》《读曲歌》《三洲歌》《石城乐》《莫愁乐》《长干曲》《丁督护歌》《懊侬歌》《华山畿》《西洲曲》《清商曲辞》《杂歌谣词》等。

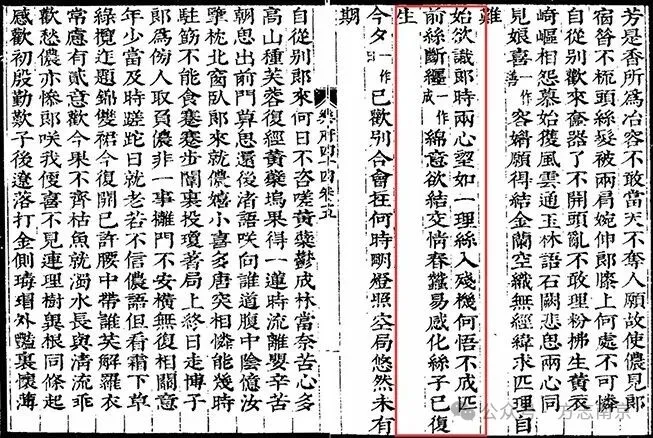

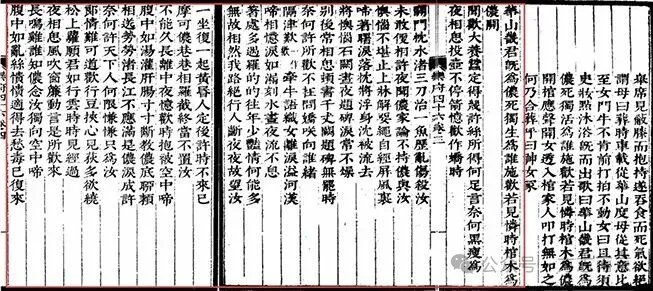

▲北宋 郭茂倩辑《乐府诗集》

《子夜歌》这样唱道:

“始欲识郎时,两心望如一。理丝入残机,何悟不成匹?

前丝断缠绵,意欲结交情。春蚕易感化,丝子已复生。”

前半首写苦恋而不能成为眷属的沉痛,后半首写苦恋以致出现幻觉的痴情,将心情声态表现得惟妙惟肖。

而《杂歌谣词》则是一组政治讽刺诗:“前见子杀父,后见弟杀兄”(《南朝宋民谣》),描绘的是刘宋宗室子弟们为争夺权位而骨肉相残的血腥场面。“图官在乱世,觅富在荒年”(《徐陵引谚》),反映了动荡的社会现实,揭露了那些利用乱世谋官争权、利用灾年搜刮民财的达官富人的丑恶灵魂。“大货六铢钱,叉腰哭天子”(《陈宣帝时谣》),巧妙地利用篆书形象,说“六”字像一个“叉腰哭天子”的人,在给匆匆而亡的陈宣帝哭灵送终,可见当时陈朝统治者是多么不得人心。而“朱丝系腕绳,真如白雪凝”(《双行缠》)则为迄今所见最早描写女子缠足的古代诗歌。

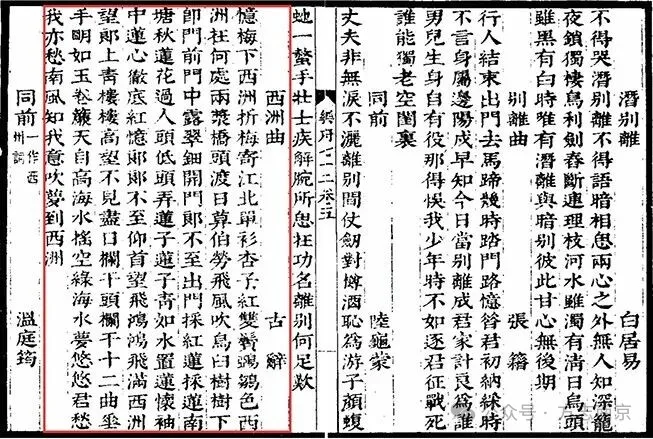

▲北宋 郭茂倩辑《乐府诗集》

六朝江南民歌中具有代表性的作品还有《西洲曲》《华山畿》等。《西洲曲》唱道:

“忆梅下西洲,折梅寄江北。单衫杏子红,双鬓鸦雏色。

西洲在何处?两桨桥头渡。日暮伯劳飞,风吹乌臼树。

树下即门前,门中露翠钿。开门郎不至,出门采红莲。

采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子清如水。

置莲怀袖中,莲心彻底红。忆郎郎不至,仰首望飞鸿。

鸿飞满西洲,望郎上青楼。楼高望不见,尽日栏杆头。

栏杆十二曲,垂手明如玉。卷帘天自高,海水摇空绿。

海水梦悠悠,君愁我亦愁。南风知我意,吹梦到西洲。”

这首五言32句的民歌,是南朝乐府民歌中著名的长篇情歌,故事就发生在古南京长江岸边,因朱自清在其名篇《荷塘月色》中的引用而得以传诵。

▲北宋 郭茂倩辑《乐府诗集》

《华山畿》25首,其一为:“君既为侬死,独生为谁施?欢若见怜时,棺木为侬开。”近代历史学家顾颉刚考证认为,《华山畿》实为《梁山伯与祝英台》故事原型。诗中“相送劳劳渚,长江不应满,是侬泪成许”呈现的大概就是古南京的文化景观。

南朝乐府民歌强烈的抒情成分,明快、自然的语言风格,对南朝及后来的唐代文人诗文创作都产生了深远的影响。

(节选自《南京史志》2018年第一期《风流蕴藉 天下文枢——承上启下的六朝诗歌》,部分图片来源于网络)

- 上一篇:江苏文脉中的“菊文化”

- 下一篇:无锡的音乐根脉,2000多年前就已种下