宿迁史志 | 沭阳中学的创办者、沭阳现代教育的奠基人吴铁秋,五个儿子皆成名成家

吴铁秋的祖籍原在皖南黄山屯溪,先祖因“洪武赶散”迁来沭阳。吴铁秋祖上这支,家住沭阳塘沟,另一支住沭阳西乡颜集,即烈士吴苓生的家乡。

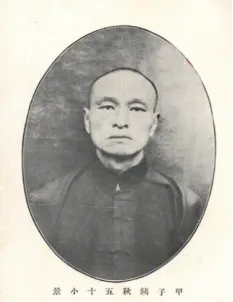

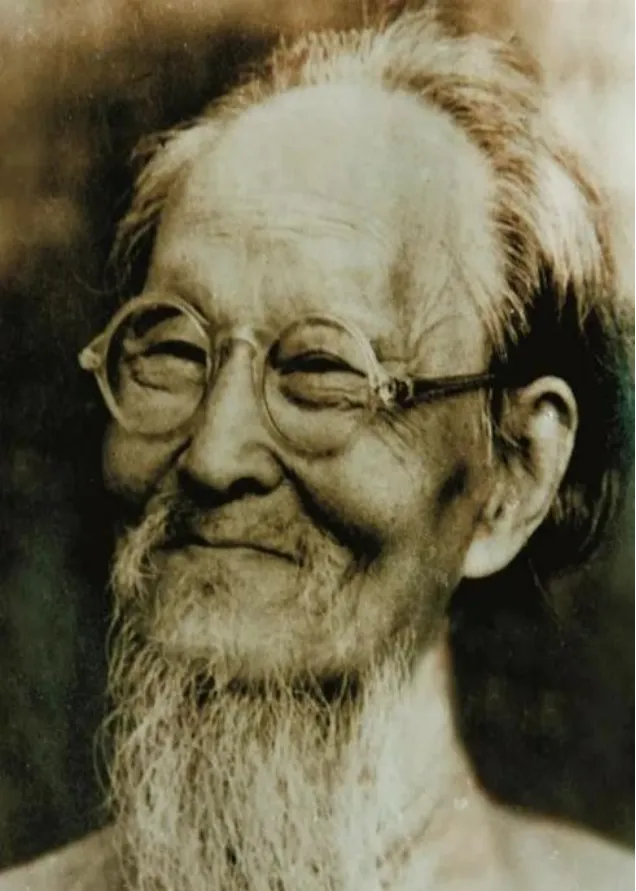

吴铁秋

吴铁秋(1875—1963),名绍矩,字铁秋,清海州沭阳县沭城镇人(今沭阳人)。1840年,其父吴柏林由塘沟迁进沭城,住母舅程家。吴铁秋自幼聪慧,家境贫寒,父亲口授四书。他10岁丧父,由兄嫂抚养,供其在程氏私塾上学。光绪二十二年(1896年)海州岁试考中秀才。随着戊戌变法失败,他深感办学兴教唤起民众乃当务之急,从此,他扎根教育事业,并撰联自勉:“铁骨冰心,我有我在;秋阳春日,时乎时然。”这副对联中,他取自己的字“铁秋”为联首,表明办学兴教的初心。

光绪三十一年(1905年),吴铁秋创办明新书报社,宣传倡导白话文。宣统元年(1909年),受海州中学堂学监卢殿虎之聘,任海州中学堂教员。宣统二年(1910年),受沭阳县令蓝光策委派,创建沭阳两等小学堂,兼任沭阳师资讲习所所长,采用公元纪年,开展新式教育,提倡德智体美劳。宣统三年(1911年)任淮阴江北公学教员。

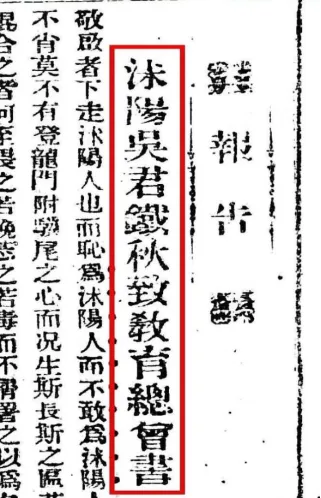

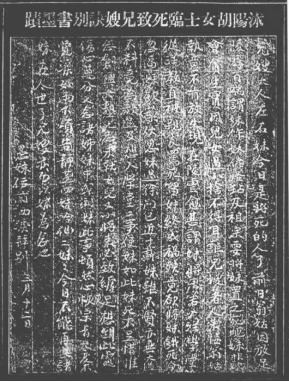

胡仿兰(1880—1908),沭阳县新河乡龙埝村(原胡家圩)人。父亲胡震川是本地开明士绅,在胡家圩办有新式学堂。她自幼接受新式教育,并在吴铁秋等人影响下,积极参加各类社团,宣传女权解放,倡议女子放足。光绪二十三年(1897年)年秋,胡仿兰嫁给上马台村地主徐嘉楙长子徐沛恩,由于她的思想与公婆封建观念相冲突,不愿意给女儿缠足,因此常受到婆家的劝诫与责难。1907年3月,她思家心切,毅然挣脱婆家约束,回娘家看望年迈祖母,几天后返回婆家,便被公婆锁在房子里,扔给她一瓶药,并绝其茶饭。12日这天,她难以忍受凌辱,愤然遗下一纸绝命书,吞下鸦片膏,以死抗争,留下一子二女。她的哥哥胡象九悲愤之极,便写呈告状。堂弟胡仲舆当时为沭阳天足分会会员,亦决心为其申冤。沭阳天足会吴铁秋会长愤愤不平,致书江苏教育总会:

“下走沭阳人也,而耻为沭阳人,而不敢为沭阳人。夫士无智愚贤不肖,莫不有登龙门、附骥尾之心;而况生斯长斯之区,苟有可以牵连而混合之者,何至畏之若浼、惎之若毒,而不屑署之以为名,一若元规之尘之足以污人也者!殆孟子舆氏所谓‘羞恶之心,人皆有之;是非之心,人皆有之’者也,此下走耻与不敢之所由来也。”

吴铁秋致书江苏教育总会

他在文中痛斥沭阳礼教的腐朽与黑暗,后又委派在沭阳办理河务工赈、湖北天足会会长宋康复陈述案情,寻求帮助。宋氏闻知胡仿兰“因放足逼命于翁姑一事”,决心为胡雪冤,而最有效的途径即是在报纸曝光,并以致函江苏教育总会的形式发表。

随着报道的深入,一石激起千层浪,诸如北京《北京女报》、上海《申报》,甚至在日本东京出版的《中国新女界杂志》,都曾辟出篇幅,对胡氏案件加以评述。江苏教育总会将收到的原函抄送两江总督的端方,请求他“派员或饬县确查惩办”。几经周折,胡仿兰一案告结,端方要求“海州督饬沭阳县确切查明实情,提讯究拟详办”,当时令海州牧判罚徐嘉懋田五顷充公,省里颁发《女宗振靡》褒额,委江苏省议会议员许鼎霖参酌价值。最后,按照胡仿兰遗愿,将五顷田参酌价值,以胡仿兰之名兴办“私立胡仿兰女子小学校”,专收女生接受教育,吴铁秋兼任校长。时人受胡仿兰事迹影响,将其遭遇编成剧本,反映人们对妇女解放之渴求。

五四运动后,受到民主和科学思潮影响,1922年,吴铁秋在怀文书院旧址创办沭阳县立初级中学(江苏省沭阳高级中学前身),成为今日沭阳现代学校教育之源头。首届学生王洁予,组织“共进学社”,创办《共进周刊》,传播革命思想,是中国左翼作家联盟首批成员之一;吕一敏,积极参加革命运动,在周恩来、陈赓领导下的上海中央特科从事地下工作。

吴铁秋虽是清末秀才,但思想不古板,相反推崇蔡元培的教育理念。他说:“办地方初级教育,也要有蔡元培办北京大学那种精神,做到不拘一格招揽人才,采取开放式的教育方法。”他倡导白话文,教育学生多看报刊,关注时事;他还自编教材,制订校训。为提高教育质量,不惜以重金聘请名师执教,其中既有本地名师谢仑仙、魏鹭西、吴谷峰,还有日本早稻田大学毕业的客籍数学教师甘汝霖等。由于办学有方,成就显著,吴铁秋被选入江苏教育总会,名噪一时。随后被聘往省立淮安第九中学、省立板浦第八师范、省立海州中学等十数所名校执教,学生遍布淮海大地,著名弟子有原江苏省省长惠浴宇、张克辛等。

1920年秋,他组织学生前往云台山观光考察,并着手开始编纂《苍梧片影》。1923年,时任江苏省教育厅长蒋维乔视察江苏省立第八师范学校时,得观《苍梧片影》书稿,读后赞赏有加。吴铁秋得知后,向他去信索序,是年,12月,蒋维乔欣然应允,题写序文并赠联曰:“偶入苍梧留片影,恰从白露溯伊人”。《苍梧片影》于1925年7月问世,上海中华书局代印,著名书法家胡小石题写书名,书中附吴铁秋之子吴印咸所摄云台山照片34帧,该书为介绍海州云台山风土人情的书籍,是研究民国时期云台山地区历史、文化、经济、民俗等领域重要历史文献。该书还收录1939年时任东海县县长庞寿峰《云台山古洞探考》,这是迄今已知最早的一篇关于封土石室墓研究的文字材料,堪称珍贵。

▲吴铁秋著《苍梧片影》

▲《苍梧片影》序

《苍梧片影》序:

余于本年五月赴海州,游云台山,得沭阳吴君铁秋所着苍梧片影读之,即当作游山之指咸,盖云台山别名苍梧也。吴君为海东绩学之士,掌教于省立第八师范学校,余至时适请假返里,未及一面;颇为耿耿!既而吴君以书抵余,具道失之交臂,引以为憾,欲得余之文字,置诸座右。余报以书,并赠以联云:“偶入苍梧留片影恰从白露溯伊人。”殆纪实也!岁暮,吴君又以书来,谓明年五十拟印此小册为纪念属余为并言;余欣然书此数语以归之。

——民国十二年十二月蒋维乔

吴铁秋不仅治学严谨,“为人处事”也有着自己的准则。他曾专门撰文阐述人生信念:“我一生不二业——教书,一业不二事——教文。我教文结合做事,要永久应用到做人做事。拿所学的文做工具武器,不教人做无用之人,不望人人做文学家。我不教儿女和我一样‘假斯文’,专在文字圈子里讨生活,我让他们自由选择,性喜啥学啥,我不干涉、不主张,他们都以所学应用到他们职业上去。”吴铁秋的家风家教,时刻身体力行,率先垂范。1924年,他写下一副幽默的春联贴在大门上:“距泰伯公百世,由宣义门再迁。”

民国28年(1939年)初,日军侵占沭城镇。他漂泊泗阳、淮阴、扬州等地,仍以教书、写作谋生。期间,有人劝其转向易辙,以解生活费用,他果断拒绝。抗战胜利后在扬州私立同仁中学任教。民国38年(1949年)夏,他返回故里,途中赋《归来杂感》,记述10年流浪的苍凉凄苦生活,后应邀在沭阳县中学执教数载。

1950年秋,他在全县群众大会上呼吁市民支持抗美援朝,保家卫国,可谓“零落黄金蕊,虽枯不改香”。1951年他退休后仍笔耕不辍,主要著述有《苍梧片影》《边啸集》《归来杂感》等。他曾参与重修《沭阳县志》,撰写《人物志》等。晚年毅然将家藏图书千余册悉数捐赠给县文化馆。他曾搜集沭阳先哲遗著编为《古僮文献捃遗》,自费刊印,由上海国光书局出版发行。

1961年,他被选为沭阳县人民委员会委员、省文史馆员。1963年初春,吴铁秋病逝,沭阳县政府在人民剧场隆重举行追悼大会,评价他:“一世公正率直,竭忠尽智为革命;生平好学俭朴,懿德嘉行留后人”。

吴铁秋育有五个儿子:长子吴印桐是著名的水利专家;次子吴印咸是中国著名摄影师;三子吴印禅是著名的植物学家;四子吴印稼总参第六研究院教授;五子吴印圃曾是东北林业大学的教授。其中最杰出的当数次子吴印咸。

吴印咸,先在刘海粟创办的上海美术专科学校就读,1922年,从美专毕业后,便回到家乡沭阳县立中学担任美术老师,期间利用课余时间继续心爱的摄影创作,拍摄了许多反映苏北农村小镇自然风光和风土人情的照片。1923年6月到1924年7月,吴印咸按照父亲要求,先后利用两个暑假和一个寒假时间,三次去连云港境内的江苏最高山——云台山,为《苍梧片影》拍摄插页照片。他几乎踏遍了云台山区,先后拍摄东磊《延福观》《磊石》、宿城风景区《青龙桥》、墟沟海滨的《早潮》《鸽岛》、花果山的《十八盘》《九龙桥》《三元宫》《俯视照海亭》《美人松》等风光古迹文物的照片。

▲吴印咸的绘画作品《蟠龙丈人松遗影》

后来,吴印咸远赴上海参加“左联”,期间在上海天一影片公司、电通影业公司、明星电影公司工作,拍摄《风云儿女》《都市风光》《生死同心》《马路天使》等影片。抗战爆发后,他奔赴延安参加革命,为毛泽东、周恩来、邓小平、白求恩拍下许多历史珍贵镜头,为中国革命留下极其重要的历史文献。新中国成立后,他任北京电影学院副院长,文化部电影局顾问,中国电影摄影家协会副主席,中国电影学会名誉主席。1988年11月,世界摄影理事会授予他“名誉理事”称号。1994年,吴印咸与世长辞,被誉为红色摄影师、黑白摄影之父、中国电影教育事业奠基人之一。为纪念这位从沭阳走出去的摄影大师,沭阳县政府于沭阳县实验小学旁修建了吴印咸故居,并于2019年5月对外开放。

吴印咸故居

作者介绍

李颖 南京师范大学历史系研究生毕业。参与编撰《钦工史话》《他们从硝烟中走来》等书籍,先后获得“袁鹰文学奖”“青橄榄文学奖”,在《人民日报》《世纪风采》、学习强国、新华网、方志江苏、宿迁史志等报刊媒体发表文章上百篇。