常熟史志 | 爱国诗人杨无恙拒受伪职

在常熟近现代文化史上,爱国诗人杨无恙以品格高洁、诗画双绝,在江南文坛享有盛名。他不仅诗作丰赡工丽,亦擅长丹青,颇得诗画融通的至理,更因在抗战期间拒受伪职,保持了中国知识分子的民族气节而为世人称道。

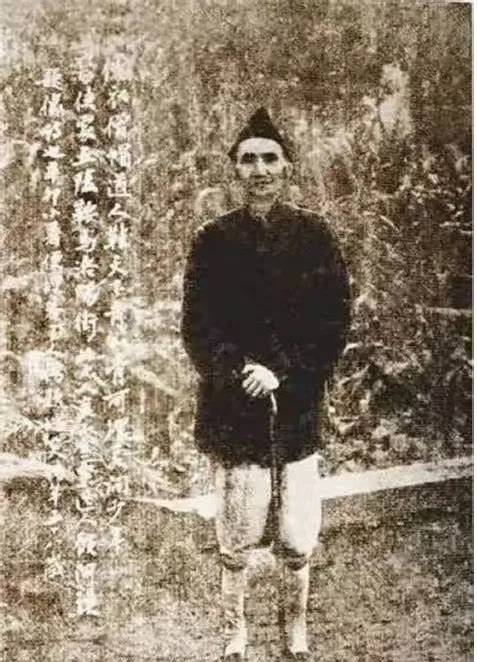

杨无恙(1894—1952),常熟港口(现属张家港市)人。原名元恺,字冠南,别号让渔、阿士、便埋庵主等。让渔之号,因其家在让塘之北而得名。25岁时他得了一场大病,痊愈后自号无恙,以号行。杨无恙幼年时,家道殷实,青年时期爱打抱不平,中年始发奋读书,潜心治学。又喜游历,曾北历齐鲁燕赵,东渡扶桑,多与表兄金鹤翀及董康、李宣龚、夏敬观、陈散原等文人学者交游,还曾与梁鸿志、史良一起东渡日本,学识与阅历随屐痕所至日益深博。

诗词格律谨严,钱仲联在《梦苕庵文存》中评杨无恙的诗风“淡雅中时出古艳”。其著作颇丰,先后刊行《无恙初稿》《无恙后集》《无恙后集续稿》《无恙后集三稿》《光天集》等。刊行的画集有《扇面》《草窗词髓》《三家书画集》等。

1937年11月,日军进攻常熟,杨无恙离家逃难,一路颠沛流离。他家里惨遭日军蹂躏,家中藏书狼藉满地,有的被日军当作大便纸使用,抛洒一地,污秽不堪。字画均被日军将画芯掠走,把装裱的头尾撕下。杨无恙经济陷入困境,不得不以变卖家产度日。以至于靠友人出手帮忙,苏州过云楼传人顾公雄拿出南宋画家刘松年的《兰亭修禊图》,让杨无恙拿去典当以渡难关。在国破家亡的动荡岁月里,杨无恙写下滴满血泪的《无家别》诗:“苏淞常太间,万户皆蓬藜……踉跄入邻县,菜色面惨凄。父岂不顾子,夫宁弃其妻。嗷嗷小儿女,牵挽娘衣啼……”叙述人民的苦难,控诉日军的暴行。

在民族危亡的关键时期,杨无恙写下了许多爱国诗篇。获悉卢沟桥事变中二十九军副军长佟麟阁、师长赵登禹殉国,杨无恙写下《佟麟阁殉国诗》《赵登禹殉国诗》,赞扬爱国将领“此身早许国,誓死卫国土”的献身精神,歌颂抗日军人“堂堂复堂堂,史书耀千古”的不朽业绩。驻防福山港的第87师的一位营长袁韬,曾专程冒雨到港口镇拜访杨无恙,表达仰慕之情,畅叙爱国情怀,后来袁营长在淞沪战场上壮烈殉国,杨无恙闻讯十分悲痛,写下《哀袁营长》一诗追悼。他还写下了《吊宝山姚子青营全部殉城》《守江湾》等诗篇,赞颂前线将士“头断不一降”的为国牺牲精神。

得悉八路军取得平型关大捷,杨无恙在兴奋之中写下《饮马长城窟》,歌颂八路军将士不畏强敌、挺进敌后的英雄气概:

长城三千里,门户洞不守。

燕云十六州,席卷非我有。

游兵山谷善运奇,衔枚往往张偏师。

强敌棚车我瘦马,孤军啮雪长城下。

常熟沦陷后,杨无恙移居上海。处于生活困境中的杨无恙先后收到昔日两位好友来信,前一封是伪华北临时政府司法委员会委员长兼最高法院院长董康的来信,邀请他到华北担任伪最高法院秘书长;后一封是汪伪政府行政院长梁鸿志的来信,邀请他到南京担任伪职。杨无恙都义正词严地回信拒绝伪职,与董康、梁鸿志绝交。

董康是江苏武进人,字授经,号诵分室主人,著名的法学家、藏书家。他对杨无恙的诗作评价极高,并由藏书家瞿启甲次子瞿旭初介绍,遂与杨无恙相识。两人之间的往来和交谈,给董康留下了“恍对古贤”的美好印象。杨无恙拿出在常熟开文社铅印的《无恙初稿》赠予董康,董康不久就刊行了诵芬室刻本《无恙初稿》并作序。诵芬室刻本开本疏朗,纸墨精良,在当时就获得了极高的评价。郑逸梅《艺林旧事》中提及“常熟诗人杨无恙,刊有《无恙诗集》,木刻绝精”,所指的正是董康诵芬室刻本《无恙初稿》。

1933年11月至次年1月,董康受日本法学博士松本烝治等组建的中华民国法制研究会邀请,赴日本演讲,邀请杨无恙担任私人记室(相当于私人秘书)。杨无恙将其随董康赴日的见闻著录于《日本腐谈》之中。这本可读性较强的日本游记共79篇,稿本目前收藏于上海图书馆。根据《日本腐谈》和董康《书舶庸谭》中的记录,杨无恙的工作内容大致是随同董康出行参观风景名胜及图书馆、博物馆。在与日本学者盐谷温、内藤湖南、书商田中庆太郎等人会面的时候,董康向他们介绍了杨无恙。

然而在日军侵华后,董康未能坚守民族气节,接受了伪职,并妄想许以高爵显位拉杨无恙一起落水,却没想到遭到了杨无恙的断然拒绝。杨无恙所作《答董授经先生招北游书》表明了拒绝伪职的坚定立场,今抄录全文如下:

南来书估转示大札。荷蒙眷注,远念葑菲,厚意暖人,感刻靡已。自虞邑沦陷,窜匿榛莽者累月,虎口余生,遑计涂炭。承旭初推爱,结邻沪西,陋巷箪瓢,挣扎达岁。自顾樗散,不中绳墨,况经世变,益复散漫。忝承山公之启,懒弹贡禹之冠。荷蒙虚左,弥负弓招。用布寸衷,书不越宿。(《便埋庵杂文》稿本)

此外在上海图书馆所藏的《无恙三稿》稿本中,收录杨无恙所作的《谢董授老简招北游》,进一步表达了与董康割席断义、分道扬镳的凛然正气:

巢覆苟安策瓦全,一廛痛定补新篇。

弹冠坐懒甘头责,藏笥推情宁尾牵。

鲍叔知贫长我厚,原思非病避人怜。

自惭臃肿虚劳顾,弥负山公启事笺。

另一个妄图拉拢杨无恙的汪伪巨奸梁鸿志,福建长乐人,清代名宦梁章钜的曾孙,晚清举人,擅旧体诗写作,曾得到“同光三老”陈石遗的指导,颇有名声。他对杨无恙的诗画极为赏识。1936年,梁鸿志来常熟游玩,瞿启甲、杨无恙等陪同他游览了虚霩园、王石谷旧居、旧山楼、瓶隐庐、翁同龢墓、破山寺、藏海寺等处。梁鸿志曾撰写常熟纪游诗八首,其一写到了杨无恙:“瞿生挟山来,笑语何温温。无恙既我待,良士复见存。”

汪伪在南京成立傀儡政权后,梁鸿志担任伪行政院长兼交通部长,后来又任汪伪监察院长、立法院长,彻底堕落为汉奸。对于梁鸿志的邀请,杨无恙毫不犹豫地一口回绝,毅然发表与梁鸿志绝交书,明确讲明“吴越异路,请从此辞”,决不屈志以阿世。

在事关民族利益的大是大非面前,杨无恙表现出坚定不移的爱国立场。1949年中华人民共和国成立之后,杨无恙衷心拥护中国共产党的领导,因身体多病,只担任上海文物管理委员会顾问。1952年春因患肺病医治无效去世。

杨无恙生前的佚文,后经钱仲联、祁薇谷校辑,纂成《无恙后集》,由生前好友、全国人大常委会副委员长陈叔通出资,于1960年影印出版。陈叔通还为其出版《杨无恙画幅》二辑。

作者简介:

金晔,男,江苏常熟人,供职于江苏常熟发电有限公司。关注民国常熟的人物事件,著有长篇传记《平襟亚传》《江左俊士——公羊寿传》。现为江苏省作家协会会员,中国电力作家协会会员,常熟文联民间文艺家协会理事。