南通史志 | 抗战烽火中的青春绽放——记新四军老战士唐益之、刘明夫妇

今年是抗日战争胜利80周年。在这个铭刻着血与火、胜利与牺牲的日子里,我们深切缅怀那些将青春乃至生命熔铸进伟大抗战洪流的英雄儿女。南通籍新四军老战士刘明及其丈夫唐益之正是这浩荡星河中闪耀的双星。

一

1945年农历正月初二,日伪统治下的南通城,死寂如铁。子夜时分,一位年方二十、眉清目秀的姑娘——时为南通女子师范学校学生的谢钧(后改名刘明),悄然起身。在昏暗的灯光下,她与引领她走上革命道路的大姐谢铮(中华人民共和国成立后曾任中共南通市委宣传部副部长)紧紧相拥,千言万语化作无声的嘱托。背起简单的行囊,刘明毅然推开家门,如同离巢的雏鸟,义无反顾地飞向光明——新四军盐城驻地。

南通,这座被日伪阴云笼罩的城市,地下斗争却如火如荼。早在家乡金沙镇时,受思想进步的大姐谢铮影响,刘明如饥似渴地阅读表哥姚溱(新中国成立后曾任中宣部副部长)带回的进步书籍。同学、地下党员任若云(革命烈士)也常借给她革命书刊。那些炽热的文字,如同暗夜中的星火,点燃了她心中的向往。跟随大姐谢铮,她积极投身地下党领导的进步活动:冲击毒害同胞的大烟馆,声援要求合理薪俸的小学教师等。当得知地下党组织进步青年投奔新四军的消息时,她的心再也无法平静。1945年2月,在大姐谢铮的支持鼓励和地下党的周密安排下,刘明与两位志同道合的女同学一道,瞒着父母,踏上了这条充满未知却信念坚定的革命道路。

冲破日伪的重重封锁线,刘明终于抵达苏北盐城新四军驻地,进入抗大五分校学习。抗大五分校在盐阜地区共办班五期,学习内容丰富,涵盖马列主义基础、时事政策、民运工作和毛泽东军事著作等。各大队分政治队和军事队,侧重不同,为华中新四军部队和地方政府培养了大批抗日军政干部。刘明赶上了最后一期,在这里,她与众多来自上海、苏皖等沦陷区的热血青年汇聚一堂,大家都抱着共同的信念:驱逐日寇,救亡图存。

短期培训后,刘明服从组织安排,先后在苏中行署二所生产建设科、华中银行造纸厂工作。1944年3月,江淮印钞厂迁至宝应水泗林上庄,同年秋迁至安丰区新舍村。1945年,该厂改为华中印钞一厂,连同二厂、三厂均在安丰区印制华中币。为解决印钞纸张问题,苏中行署在曹甸镇李沟村建立华中银行造纸厂。知性沉静的刘明担任会计工作。面对茅草泥屋、稻草地铺、粗粮淡饭的艰苦生活,刘明从不抱怨,总是默默地做好本职工作。

二

这位来自南通城的姑娘如此坚韧与朴素,很快引起了担任厂长的唐益之的注意,并渐渐心生好感,萌发爱意。时年32岁的唐益之,面对比自己小12岁的刘明,心中不免忐忑。他的警卫员看在眼里,主动当起了“红娘”。小伙子的直率让刘明深感突然,她红着脸对警卫员说:“有什么话,让他自己来告诉我。”

同在一支革命队伍,接触的机会自然很多。通过组织和战友们,刘明逐步了解到唐益之是一位具有十余年革命斗争经验的“年轻老同志”。

唐益之1913年出生于江苏武进嘉泽镇,三岁丧父,家境困顿,求学之路时断时续,十三岁便投身革命,十七岁在湘湖师范加入共青团,担任党组织的秘密交通员。杭州地下党遭到破坏后,唐益之逃脱追捕到上海隐蔽。

1931年九一八事变,东北沦陷;1932年一·二八事变,日寇铁蹄践踏上海。亲眼看见侵略者的暴行,唐益之毅然加入中共领导的“民众反日救国会”,主要负责将党的文件和宣传品秘密递送到闸北区委。他积极参加“五一”示威游行、飞行集会等抗日活动。1932年7月17日在共和大戏院的那次抗日集会,令他永生难忘。当他按时抵达会场附近时,耳边传来急促的低语:“快走!里面抓人了!”唐益之与外围同志闻讯迅速撤离。但会场内的200多名同志未能及时脱身,88人被捕,他们中有的英勇就义,有的身陷囹圄。在“民众反日救国会”工作,唐益之每月仅有3元微薄津贴。为不连累收留他的老师,夜晚他蜷缩在菜市场冰冷的肉案上过夜,饥饿时蹲在马路边喝一碗稀粥。有时送文件到同志家中,才能得到一餐饭、一晚借宿或一点接济。

经共青团江苏省委负责人朱理治介绍,1932年8月,唐益之调入共青团中央机关,先后负责发行、内部交通、接待外地来沪及出狱同志等工作。1934年8月,厄运降临,唐益之不幸被捕。他被打得皮开肉绽,坐“老虎凳”双腿几乎残废,数次昏死过去又被冷水浇醒,敌人都未能撬开他的嘴。敌人以“共党嫌疑犯”的罪名,判处唐益之两年半徒刑。

出狱后,唐益之第一个念头就是寻找党组织!他颠沛流离,苦苦寻觅,于1937年10月到达武汉。经八路军办事处安排,唐益之在安吴堡、汤池合作训练班学习后,被派往鄂北均县,以办合作社为名从事抗日宣传。1939年初,唐益之辗转来到河南竹沟新四军留守处。令他惊喜万分的是,在这里,他遇到了老领导、时任中共鄂豫边区军事委员会主席、中原局代理书记朱理治。党组织经过严格审查,恢复了他的党籍。

1939年4月,唐益之到新四军四支队政治部民运科工作。四支队活跃于豫皖边区,在日伪进攻的缝隙中顽强战斗,建立抗日民主政权。当时部队经费异常紧缺。为解燃眉之急,上级决定抽调得力干部深入敌占区征税。唐益之临危受命,1940年1月,与一名助手一同被派往安徽定远县三河集。这里地处国统区,紧邻日伪控制区,形势异常复杂危险。他们以国民党政府的名义设立关卡,征收盐税,将税款的大部分秘密上交新四军四支队,仅留小部分应付国民党地方政府。此行如履薄冰,一旦被国民党或日伪发现,必然招致杀身之祸。随行的助手因害怕开了小差。唐益之孤身一人坚守在三河集,凭借过人的胆识和智慧,定期将筹集到的军饷秘密送往新四军四支队。1942年底,唐益之先后转战定远、淮宝、天长等县,从事税收和粮政工作,为新四军部队筹集了急需的军需物资,成为支撑抗日前线战斗的“无声后勤兵”。

1942年11月至1945年4月,唐益之调任仪征、仪扬县(边区)区委书记、区长。这里是抗日根据地的边缘地带,距日伪据点只有十余里之遥,敌我犬牙交错,斗争形势极其尖锐复杂,汉奸活动猖獗,时常引敌偷袭,唐益之和战友们时刻保持高度警惕,有时一夜要数次转移宿营地。当时,位于仪征、六合之间的胥浦区东沟镇附近住有一名伪保长,经常带领日伪军到边区敲诈勒索,民愤极大。唐益之带领区武装队员,在一个风雨交加的黑夜,将这个作恶多端的汉奸就地正法。不久,唐益之被调至位于宝应县李家沟的华中银行造纸厂,先后担任监察委员、厂长。

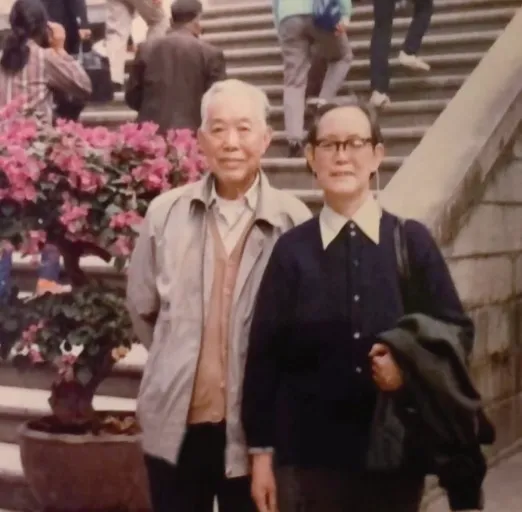

晚年刘明与唐益之合影

唐益之这位“年轻老革命”的阅历与坚定,让刘明从钦佩渐渐升华为爱慕。共同的理想和战火硝烟的淬炼,让两颗心紧紧相连。1946年,经组织批准,唐益之与刘明结为革命伴侣。同年6月,刘明光荣加入了中国共产党。

三

1946年6月,国民党撕毁停战协定,悍然发动全面内战,调集重兵进攻苏皖解放区。唐益之、刘明夫妇随华中银行造纸厂战略转移。北撤征途艰苦卓绝,每当敌人围追堵截的危急关头,刘明总是将重要的机密文件紧紧抱在怀中,涉入冰冷刺骨的河水,躲进茂密的芦苇荡深处。即便是寒冬腊月,即便是妇女身体不适的生理期,她也从未退缩。严酷的环境和冰冷的河水使她不幸失去了生育能力。姐妹情深,中华人民共和国成立后,大姐谢铮即把自己的第一个孩子过继给唐益之、刘明夫妇。未能生育自己的孩子,成为唐益之、刘明夫妇心中永远的遗憾。

1949年4月25日,唐益之、刘明夫妇随解放大军浩荡南下,横渡长江天堑。唐益之以军代表的身份,带着胜利的豪情和建设新中国的使命感,回到上海这座他曾为之战斗的城市。

刘明在人民银行上海分行营业部副主任、党委副书记任上离休,2008年7月19日因病在上海逝世,享年83岁。唐益之从上海市委组织部顾问任上离休,2010年8月16日因病在上海逝世,享年97岁。

(作者简介:口述者,卫平、瞿小舒、高莉,唐益之亲属;顾凤伟,原南通银监分局办公室主任)

来 源丨《江海春秋》

- 上一篇:常州史志 | 董亦湘的不平凡人生

- 下一篇:常熟史志 | 爱国诗人杨无恙拒受伪职