常熟史志 | 非遗传承人吉佩龙:常熟盆景40年的艺术守望

一个原本只有小学文化程度的普通职工,凭着自己对盆景艺术的执着和热爱,从20世纪80年代中期开始走向盆景艺术的殿堂,用40多年的时间专注于把枯树枝变成活艺术的盆景事业。他一只手伸向传统,一只手伸向改革创新。他创立并阐释了“六台·三托·一结顶”的苏派常熟盆景的创作原理;他带领常熟盆景走向全省,走向全国。1999年,他还被中国盆景艺术家协会评为“跨世纪中国杰出盆景艺术家”。这位传奇式的人物就是江苏省非遗苏派盆景技艺传承人,常熟市紫园盆景艺术有限公司创始人吉佩龙。

一场邂逅开启盆景人生

1944年,吉佩龙出生在常熟珍门沈市,因家庭原因,只念到小学就离开了学校,20世纪60年代初就开始在镇办纺织厂里做学徒。但自小要强的他认准一个理:自己要靠技术吃饭。他坚信,只要有理想有信念,勤学苦练,勤能补拙,一定能够有所成就。于是他自学《纺织学》《纺织机械》,在色织布设计、机械基础、机械制图及纺织工艺的理论和实践结合上下苦功,成为一名助理工程师。

1977年开始,吉佩龙作为镇纺织厂的技术骨干,隔三岔五要去上海采购纺机配件,住的旅馆离上海花木市场江阴路很近。这条路绵延几百米,摊位上全是花木盆景。吉佩龙工作之余就去江阴路,琳琅满目的花木盆景让吉佩龙流连忘返,使他感受到盆景产业充满希望,萌生了学种花木盆景的想法。在上海断断续续近三年的时间里,只要有空,吉佩龙就到花木市场去看去学,还去福州路新华书店寻买有关盆景的书籍,逐渐摸索到了盆景造型的一些门道。

回到常熟,星期天吉佩龙就背上工具去挖小野榆树、枸杞根,到家栽种。经过两三年的摸索,能种活、会养护了。没有师傅教,吉佩龙就找书本、订报刊,先从理论上把别人的经验学过来,这样逐渐入门。乡邻同事也知道他喜欢挖树根种盆景,经常互通信息并鼓励他。

1985年10月,“中国首届盆景展评”活动在上海虹口公园举办,吉佩龙请假前去参观。各种造型和艺术风格的盆景让吉佩龙大开眼界。但寻遍整个展场,未见有常熟盆景参展,带着很多疑问吉佩龙回到常熟。常熟传统规则式“六台·三托·一结顶”盆景是苏派盆景的代表作,已载入史册,为何不参展?是常熟拿不出参展盆景,不敢参展?还是常熟没有热心人,不去参展?……带着这些疑问,吉佩龙决心拜师学艺,最终,他凭借自己的诚恳成为常熟盆景的嫡系传人李桐森老师的关门徒弟。

为进一步发展常熟盆景,吉佩龙和同道们一致认为有必要成立一个协会性质的组织,通过协会活动加强交流借鉴,加快常熟盆景的发展。经过不懈努力,1987年10月,常熟市花卉盆景协会宣告成立,这个带有泥土气息的乡下人吉佩龙被推举为理事长,同时常熟市首届盆景展也在市教工之家展出。

一项坚持铸就匠人精神

为传承常熟传统盆景技艺和弘扬常熟盆景文化,1992年已经调入镇粮管所工作的吉佩龙在所领导的支持下筹建了常熟市紫园盆景艺术公司,从此走上专业发展之路。

常熟是苏派盆景的主要发祥地之一,历史悠久,底蕴深厚。常熟传统规则式“六台·三托·一结顶”盆景在苏派盆景中独树一帜,享誉大江南北。

1994年,李桐森先生把传统“六台·三托·一结顶”规则式盆景的造型技法教给了吉佩龙,然而吉佩龙没有止步不前,而是更深入地研究创新。吉佩龙走访观赏了虞山公园和虞山林场的相关盆景,发现这些盆景制作有许多不规范之处。现实情况是李桐森老师只传授了造型技法,加之前辈老艺人相继离世,创作原理一时无法解答。吉佩龙意识到常熟规则式盆景造型技法必须被有序传承。

常熟前辈盆景艺人从《易经》中的八卦图中获得灵感,在制作“六台·三托·一结顶”时把树干弯成三个S型弯,在各弯的拐点上留六个枝扎片,即为六台;又在1与2台、3与4台、5与6台之间背面留三个枝扎片,即为三托;S型顶端留枝扎成一片成为一结顶,在此基础上利用树木的自然形态、树桩特征再进行造型,使其灵活多变,千姿百态。叶片修剪时以保持形态美观、自然流畅为原则,使叶片状若层云,重叠碧翠,疏繁不乱。

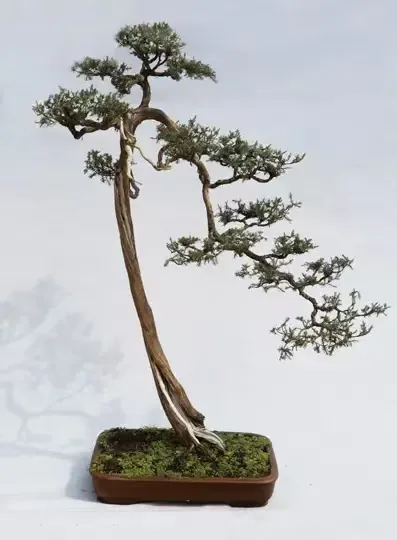

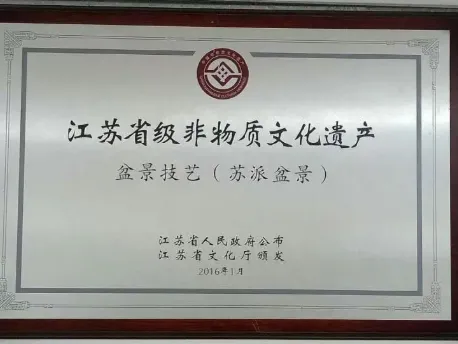

吉佩龙盆景作品《魏晋风骨》

吉佩龙遍阅常熟盆景历史资料,研读传统国学典籍,最后确立的“出片有序、结顶自然、初扎细剪、典雅古朴”技法,成为常熟苏派盆景造型技法的典范,于2016年通过江苏省第四批非物质文化遗产认证。这样“天人合一”的艺术观念与《论语》中的“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”的理念相契合。这就是常熟盆景之魂。

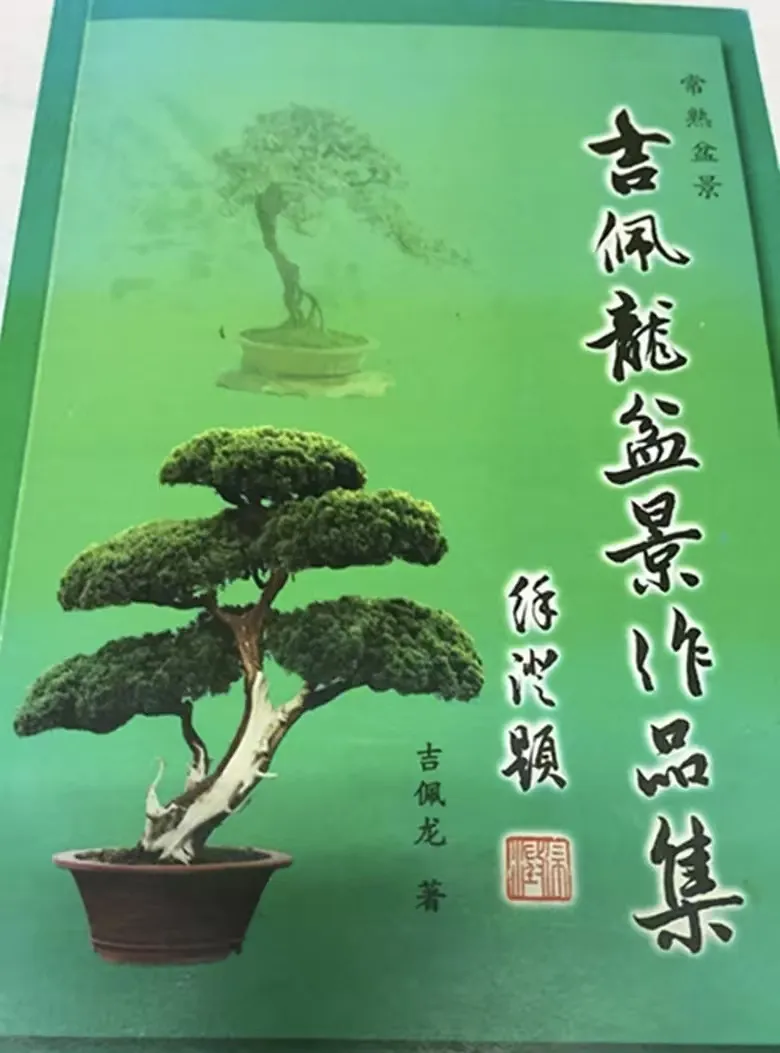

2011年11月吉佩龙将研究成果汇集成《吉佩龙盆景作品集》,此书一经问世即在全国盆景界引起了广泛关注。其中《仰望常熟盆景》一文对常熟规则式盆景“六台·三托·一结顶”的解读,引起了中国盆景艺术家协会终身名誉会长苏本一先生的特别关注。苏本一先生为《吉佩龙盆景作品集》作序,在序言中苏老对吉佩龙赞誉有加:“是他创立了常熟传统规则式“六台·三托·一结顶”盆景的创作原理,是他把常熟盆景推向江苏全省,推向全国。”

经过近40年刻苦钻研,吉佩龙不但继承了苏派常熟传统盆景的技艺精粹,而且走上了一条创新发展之路,被誉为国内完整解读苏派传统盆景代表作“六台•三托•一结顶”规范技法及文化内涵的第一人。

吉佩龙的常熟苏派盆景作品先后在国内各类盆景评比展览中获奖。如作品“榔榆”“地柏”获海峡两岸盆景研讨会银奖;传统盆景“参天”获第五届中国盆景评比展览银奖;“黄杨”盆景获2004中国新沂盆景花卉艺术节金奖;作品“有志不在年高”获2006年中国“长寿杯”盆景精品大赛一等奖,共获得国家级一等奖十余个。

一颗初心传承盆景技艺

2012年,常熟紫园盆景艺术有限公司的盆景造型技艺入选常熟市非遗名录;2013年入选苏州市非遗名录;2016年入选江苏省非遗(苏派盆景)名录。企业也成为“常熟市非物质文化遗产保护基地”。目前基地占地12亩,品种以罗汉松、真柏、黄杨、榔榆、银杏等家乡树种为主,拥有大中小型盆景四千多盆。

随着花木产业的蓬勃发展,到紫园公司来学艺的个人和单位不断增加,吉佩龙总是毫不隐瞒,悉心传授。吉佩龙在全市农业生产先进个人表彰大会上,还向全市花木生产企业发出了“信息互通、资源互辅、技术互帮、用工互助、共同致富”的倡议,得到了与会者的赞同,也为树立紫园品牌奠定了良好的基础。

为传承好常熟盆景技艺,吉佩龙成立了专业团队,带徒传艺,向更多人传授常熟苏派传统盆景造型技艺。除精心养护前辈留下的“六台•三托•一结顶”盆景精品外,吉佩龙积极组织参加各类展赛活动,在切磋交流中提升技艺水平。

吉佩龙曾获评常熟市优秀共产党员、农业生产先进个人、常熟市农村党员十佳致富带头人等称号。他始终坚守初心,以弘扬苏派盆景文化,传承苏派盆景技艺为毕生追求,正是这种孜孜不倦、精益求精的精神,使苏派盆景技艺得以代代相传,经久不息。2015年至今,吉佩龙与孙女吉雨来致力于将盆景带进校园,在常熟老年大学、常熟滨江职业技术学校以及全市多所中小学进行“苏派盆景”文化与技艺免费授课,共计1200余课时,受益人数达3.6万人次。

目前,吉佩龙的苏派盆景技艺后继有人。2018年儿子吉喆成为常熟市第五批非物质文化遗产苏派盆景技艺代表性传承人,2021年孙女吉雨来入选第六批常熟市非物质文化遗产苏派盆景技艺代表性传承人。吉佩龙祖孙三代致力于弘扬常熟盆景技艺,让盆景艺术走进千家万户。

家庭合照

吉佩龙不忘传承常熟盆景技艺和文化的初心,杖朝之年的他把重点工作立足于传承和发展,“上接前贤,下携来者”。他不愧是江苏省乡土人才三带能手、非物质文化遗产苏派盆景技艺代表性传承人、苏州市苏派盆景技能大师、常熟市红色工匠。

作者简介:

史岳行,笔名大山,退休教师,高级职称,常熟市作家协会会员,民俗、文史研究爱好者。