方志南京 | 金陵城垣几更迭 夫子庙堂四度秋

南京夫子庙声名远扬,五湖四海的游客来到南京,无不前往夫子庙一饱眼福。南京夫子庙始建于宋,兴盛于明,在清末和民国时期达到鼎盛,如今更是秦淮风光带的核心景区。今天就来聊聊“夫子庙”之名的由来,以及南京曾有的四处夫子庙。

夫子庙本是指奉祀孔子的庙宇。孔子名丘,字仲尼,是儒家思想的创立者,我国古代著名思想家,后被朝廷尊为“大成至圣先师”,尊称为“孔夫子”。春秋鲁哀公十七年(前478),开始在孔子旧宅建庙。唐武德年间,在国子学旁建立孔庙,其后各州县皆在学宫旁建孔庙,形成规制。其意义是以孔子的圣德为楷模来规范弟子品行,因其弟子尊称他为“夫子”,其庙即称“夫子庙”;又因孔子曾被封为“文宣王”,所以明清时期又称“孔庙”为“文庙”。

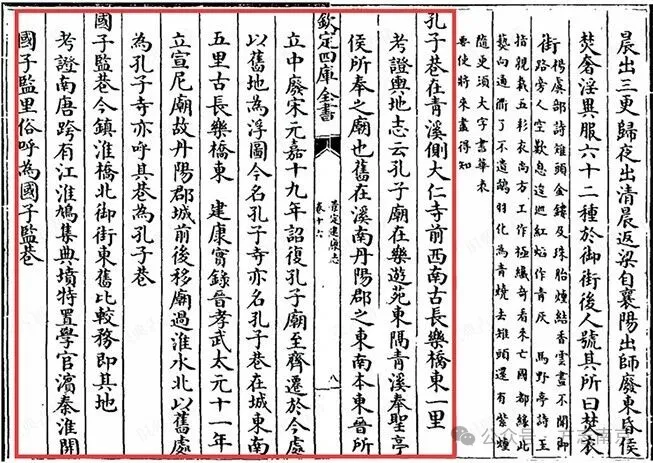

▲宋 周应合撰《景定建康志》(四库全书本)

南京先后有四处夫子庙。最早的一座夫子庙为南唐先主李昪所建,位于今秦淮河畔夫子庙西南,南唐曾在此处设立国子监,在监旁修筑孔庙。其规模较小,历时只有几十年,后来虽已不存,但此处有一处名为“孔子巷”的地名流传至今。

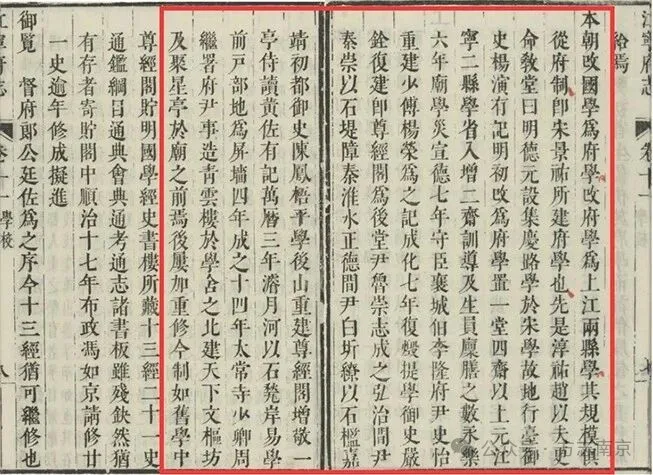

▲清 陈开虞纂修《江宁府志》(康熙七年刻本)

第二处夫子庙即今日我们所见的秦淮河畔夫子庙,它历史悠久,先后建有学宫、孔庙和贡院。北宋天圣七年(1029)先建学宫;于五年后的宋景祐元年(1034),在学宫前建孔庙;南宋乾道四年(1168)修筑建康贡院,形成孔庙、学宫、贡院三位一体的建筑格局。宋朝称学宫为建康府学,元朝为集庆路学,明初为国子学,随后为应天府学,清朝为上元、江宁二县学。贡院曾被毁,明景泰年间又在此处建“应天府贡院”,清朝改为“江南贡院”。该处孔庙也因学宫的几度更名而随之改称为府文庙、县文庙,或府夫子庙、县夫子庙。

第三处夫子庙位于鸡鸣山下。据成书于清代的《考古略》记载,早在明朝定都南京的第二年(1369),朱元璋即下诏曰:“古昔帝王育人材,正风俗,莫先于学校。”《南雍志》记载:“洪武十五年(1382),监既落成,左庙右学,亭庑厅厢,肄业有所,会馔有堂,以至廪库泡湢,靡不毕备。”

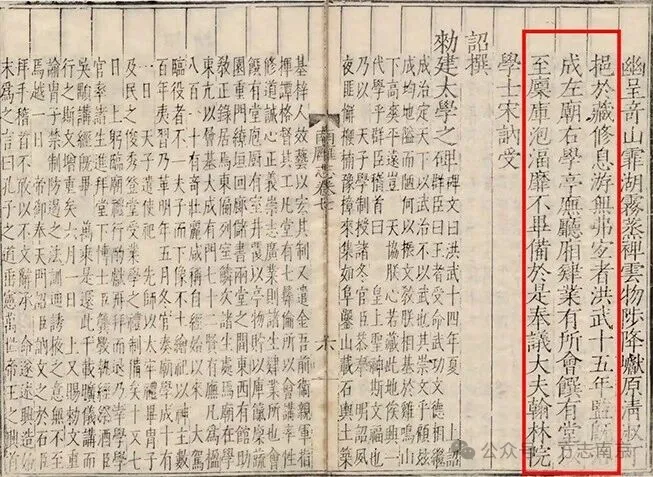

▲明 黄佐撰《南雍志》(嘉靖刊本)

《南雍志》还详细记载,该处文庙有大成殿3间,东西斜廊各若干间;前有露高台,围有石栏杆;两庑东西分列共计62间,由曲廊相连;东西神厨、神库各7间,门的东西两侧各有厢房5间,共计102间,超过“九十九间半”的规模。庙中刻有孔子石像及四配像,每逢农历八月二十七日孔子诞辰及每周都会举行祭祀活动。

举行公祭时,由祭酒主持,在教习引领下,两队着装统一、训练有素的士子,一队手执羽旄,一队手持盾牌,钟鼎齐鸣,琴瑟悠扬,“文舞”“武舞”翩翩而起,前进后退井然有序,徐急有章,气氛肃穆,令人心定而神驰。这样严谨的祭祀从明洪武十五年(1382)起一直持续至清咸丰年间,近五百年几乎未曾间断。

只是清咸丰中叶,太平军将江宁府学之东的文庙作为“宰夫衙”,专门用于杀猪宰羊、杀牛屠狗。1864年,天京(今南京)被湘军攻陷,府学及文庙已被战火焚毁,这座历经明清两代的宏伟古建筑群顿时“无寸瓦尺椽之遗矣”。

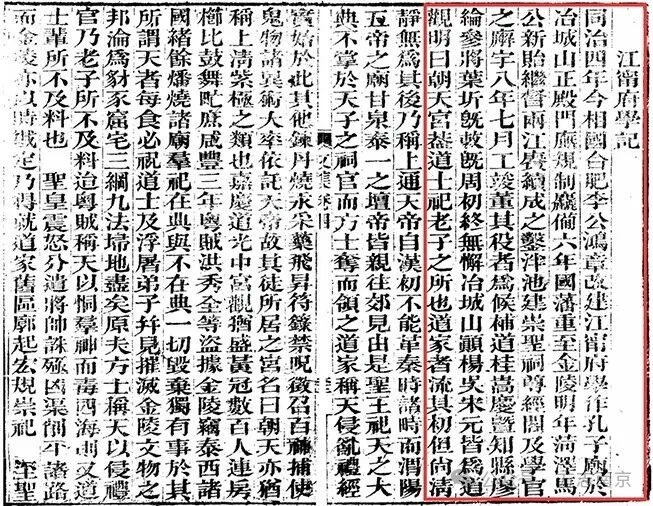

▲《曾文正公文集•江宁府学记》(光绪传忠书局本)

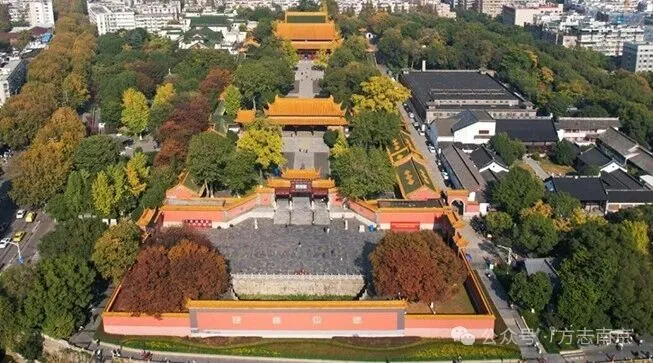

第四处夫子庙位于今朝天宫。太平军失败后,清政府重新回到江宁(今南京),重建文庙。曾任两江总督的曾国藩和李鸿章均认为太平天国将府学文庙用作宰夫衙,“以碧水圜桥之地,作椎牛屠狗之所”,是对至圣先师孔子的大不敬,不宜在此重建文庙,于是在同治四年(1865)八月将府学文庙迁至朝天宫重建。原先的朝天宫“殿宇雄壮,为城之冠”,不幸在咸丰年间的战火中被毁,“惟存门堂及飞霞阁、水府行宫数十间而已”。于是“采海外之大木,陶琉璃之瓦于景德镇”,在正中构筑文庙,在墙外东偏环绕宫墙设立府学,历时五年左右,一座德参天地、道冠古今,重屋复栏环绕殿楣的夫子庙终于落成。

总督曾国藩又命部属去上海邀请八位有名望的绅士“教士习乐舞羽”。中断近二十年的祭孔大典又在新落成的夫子庙大殿内举行,呈现出“百僚坌集,仪肃音雅,于铄乎一时之盛矣”的景象。

而今,漫步夫子庙,恍若走入流动的《南都繁会图》,这里古韵与新潮完美交融。江南贡院的青砖静默,仍镌刻着十万举人追逐的状元旧梦。乌衣巷口斜阳镀金,文枢坊下灯笼流火,六朝文脉在此生生不息。夫子庙,让厚重历史化作可触可品的鲜活日常,等你来续写这段千年繁华。

(节选自《南京史志》2010年第一期《夫子庙 古今神圣繁华地》,部分图片来源于网络)