吴江通 | 吴江境内是否有山?

据元高德基《平江记事》记载:“庞山,在吴江东南三四里,延袤松江之滨一平坡数千亩而已。旧传厥地最卑下,土亦疏瘠,居民常苦洚溺,日徙膏土培筑,寖成一邑之隆壤。吴江盖泽国,邑人特崇其高,遂以山名之。其庞者,因颍公有子孙流寓其中,族属繁夥,世多显人,人亦慕其盛,就以其姓属之。予尝游丛山中,见有秀拔特异者,询之则多无名,每致唏嘘,惜其终与块焉等耳。然而未若此之略无片岩寸壑痕迹而俨然著名者,何其幸欤?实亦可异。”

这是现在能够看到的最早记载吴江境内有一座庞山的文献,文中所言“吴江”是吴江县治所在地即县城松陵镇,庞山所在位于松陵镇“东南三四里”,在元代高德基写《平江记事》之时,已经是“延袤松江之滨一平坡数千亩”,看不到“山”形了。只听说以前这里“厥地最卑下,土亦疏瘠”,老百姓为了改变贫瘠面貌,进行了长时间的改造,“日徙膏土培筑,寖成一邑之隆壤”,日积月累,将它改造成为相对高爽之地。因为吴江人“特崇其高,遂以山名之”。为啥要称之为庞山呢?据说是因为庞“颍公有子孙流寓其中,族属繁夥,世多显人”,简单地说,这里是一位名人“庞颍公”的子孙流寓之地,慢慢地繁衍生息,也出了一些显贵之人,于是就以“庞”姓名山。

那么,这庞颍公是何许人?

对于熟悉包青天故事的读者来说,大家都知道包拯有一个政敌——庞太师。庞太师是古典名著《三侠五义》中的人物,著名反派代表人物,书中名叫庞吉。这个人物位高权重,结党专权,控制科考,曾多次陷害包公,最终被三侠五义众人惩治。根据“庞吉”这个名字和与包拯所处同时代的信息,后世推断他的原型应该是宋仁宗年间的名臣庞籍。但真实历史上的庞籍可不是什么大奸臣,相反,他公正耿直,能力超强,对社会发展、边疆稳定作出了极大贡献。

庞籍(988-1063),字醇之,单州成武(今山东省菏泽市成武县)人。宋代词人。大中祥符年间中进士。皇祐三年(1051),拜同中书门下平章事、昭文馆大学士、监修国史兼译经使。嘉祐五年(1060),以太子太保致仕, 封为颍国公。嘉祐八年(1063)三月去世, 终年76岁。

这位庞籍确实是个大人物,“拜同中书门下平章事”即当过宰相,生前被封颍国公。这样的人物,其子孙怎么会流寓吴江?不得而知。那么,当地庞姓是否出过什么“显人”?

康熙《吴江县志》卷三十四《人物五卓行》有载:

庞镛,字汝声,邑庞山人。父友谅,字彦孚。国初,签富民实京师,友谅代其兄友直以行。已而母念不置,具疏请允归,士大夫作《天锡归养》诗赠之。景泰间,吴中大饥,友谅出粟若干石助赈,题赐冠服。镛性好施予。成化十七年,大水,出粟千斛赈之。弘治五年,复大水,出粟二千斛赈之。抚按嘉其好义不怠,上其事于朝,命有司榜其居曰“旌义”,复其家。

说明在明代景泰、成化、弘治年间,有庞氏友直、友谅兄弟俩,每逢“吴中大饥”“大水”,均会“出粟”“助赈”,是“好义”之士,被官府列为“旌义”之家。

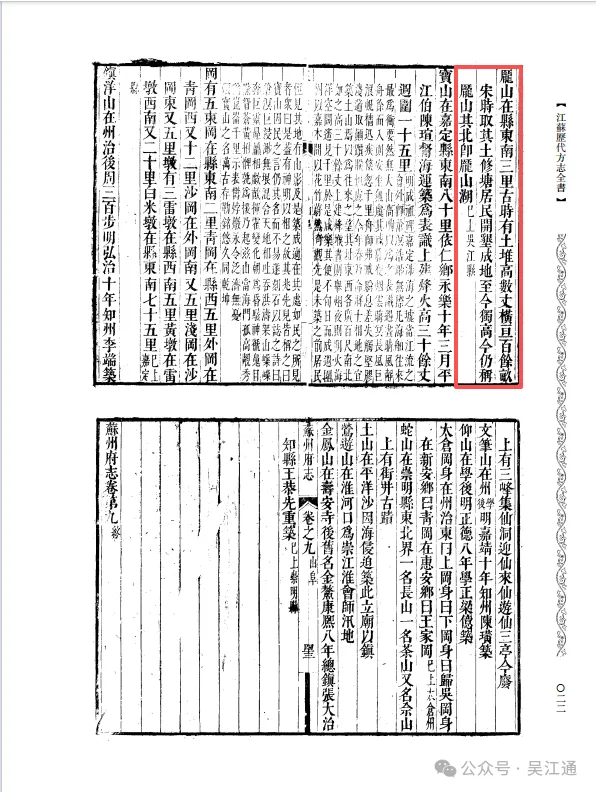

说到庞山,不能不说庞山湖。康熙《苏州府志》卷九《山》:“庞山,在县东南三里。古时有土堆,高数丈,横亘百余亩。宋时,取其土修塘,居民开垦成地,至今独高。今仍称庞山,其北即庞山湖。”

《(康熙)苏州府志》卷九载“庞山”(陈其弟提供)

康熙《苏州府志》称庞山“高数丈,横亘百余亩”,说明有一定的规模,形成于宋代。在庞山的北面即庞山湖。

嘉靖《吴江县志》卷三《地理三山水下》记载:

元杨维祯《过庞山湖诗》:湖上天晴昼,雨余生绿阴。扁舟到城近,曲港入春深。野叟频相问,郎君不可寻。西庵有分席,吾亦老山林。按:昔人筑塘湖心之说,则无塘之前二湖合一,有塘之后风隐水慢,上下皆淤为荡、为田,湖始分矣。如庞山块土,四面皆湖,因其上高,遂呼为山。意宋元以来,浚掘淤沙,堆以成阜云。

康熙《吴江县志》卷四《山川》称:

庞山湖,在县治东三里许,上流受太湖,从甘泉桥出下流,从急水港入九里河,达白蚬江。

从康熙《吴江县志》的记载看,庞山湖也是太湖的泄水通道之一。曾几何时,这里还设立过巡检司。康熙《吴江县志》卷八《公署》收录巡检司,并附录《废署》称:

长桥巡检司:宋时在八坼,元因之。明洪武时,移置长桥。嘉靖中,移置庞山村。后分并同里、简村两司。

嘉靖《吴江县志》也记载:

长桥巡检司,宋在八斥,元因之。大明洪武二年,巡检拜住移置醋坊桥北之左。嘉靖十九年,知县喻时更移置于庞山村之南,今圮。

即从嘉靖十九年(1540)开始,庞山村南曾经是长桥巡检司驻地,到嘉靖《吴江县志》编修的时候巡检司的房屋已经坍塌。按此志成稿于嘉靖二十七年推算,长桥巡检司在庞山村有七八年时间。上述记载说明经过先辈的改造,这里已是一个适合人居的地方,形成了村落。据明弘治《吴江志》卷二《市镇》记载:

庞山村 在二十五都,居民皆业圃种蔬,远近取给。每晨,钟初静,黄童白叟,累累然数百担入城变易,皆土产也。有昭灵侯庙。

庞山村的村民以种植蔬菜为业,每天早晨都会有数百担蔬菜,由村民提供给吴江城里的居民消费。非但如此,这里的景观也值得称道,且颇有乡村野味,不知哪位文人墨客总结出了八个景观,被嘉靖《吴江县志》卷八《建置第五形胜》收录,称为“庞山八景”:一曰湖开似镜,二曰土阜如山,三曰甘泉古墓,四曰长渠清流,五曰前村牧笛,六曰远浦渔舟,七曰野花如染,八曰湖草长春。

吴江境内这样一个有山有水的好地方,历代方志都会忘记记载,乾隆《吴江县志》卷二记载:

庞山湖,去县治东三里,源出太湖,西从甘泉桥经运河而注于此,即吴淞江东汇也。滨湖有庞山村,因名。此从《史志》补入。按:庞山湖乃吴淞之始也,自七里港以南、甘泉桥以北,凡西来之水,越运河而东者,无不入焉。湖之大,南北二十里,东西五六里,北半湖之水俱入吴淞,南半湖之水则从同里之东分注于淀山等湖,盖泄太湖下流之最要处也。今皆为愚民所占,以致水口日隘,将成平陆。留心水利者,能勿令日侵月削,则胜于开浚他河矣。 江与庞山湖之东泄者凡六港:曰樊家港,曰牵桥港,曰红庙港,曰谢僚港,俱东流。曰塔庵港,东为同川,其西南方尖水从小叶港来,与樊家等四港水俱会于东栅。曰宋墓港,北入九里湖。

乾隆《吴江县志》称庞山湖是“吴淞之始”,即吴淞江的源头,是“泄太湖下流之最要处”。并告诉我们庞山村因庞山而得名,庞山湖因庞山村而得名。在乾隆年间,庞山湖已经开始淤塞,“将成平陆”。

关于庞山湖的“成陆”,《苏州山水志》记载:“民国20年(1931),国民政府建设委员会成立模范灌溉庞山实验场;民国22年起,庞山湖逐渐被围垦成农田。1993~2003年,在原庞山湖湖畔(今吴江经济开发区庞山湖社区)建造静思园,占地196亩。主要景观有鹤亭桥、小垂虹、静远堂、天香书屋、庞山草堂、盆景园、咏石碑廊等。园内灵璧巨石庆云峰,高程9.1米,重136吨。”庞山湖里诞生了一个新的园林静思园。

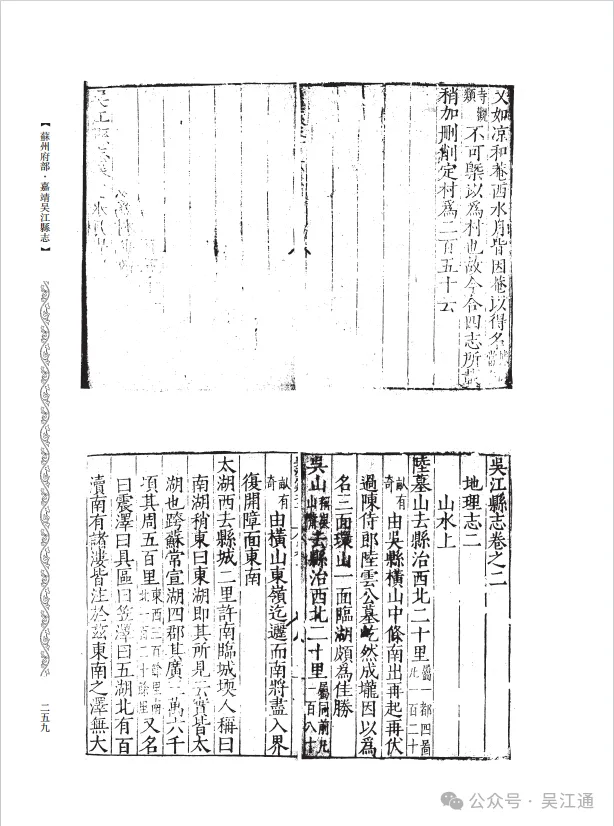

其实,在历史上,吴江境内并非只有一座庞山,同治《苏州府志》卷七《山二》吴江县境记有三座山,分别是陆墓山、吴山、庞山。原文是:

陆墓山,在县西北。相传陆云公葬处。山由吴县横山山脉委迤成陇,三面环山,一面临湖。金沙庵南属吴江县。一都四图,凡一百二十亩有奇,余倶属吴县。

吴山,俗称吴山觜。《县志》:吴山甚大,属吴江者,惟此一隅,故称觜也。去县治西北二十里,由横山东岭迤逦而南,将尽入界,复开障面,东南亦临太湖,拱县治,属一都四图,凡一百八十亩有奇。

《(嘉靖)吴江县志》载“陆墓山”“吴山”(陈其弟提供)

弘治《吴江志》卷二《山川》也有记载:

横山:去县治西北三十里,在吴县境内,惟南一支为吴山,一支为王山,一支为陆墓山,则在吴江一都之地。吴江有山,惟此而已。然横山虽属吴县,而其千岩万壑,争流竞秀,则为吴江一邑之屏蔽云。

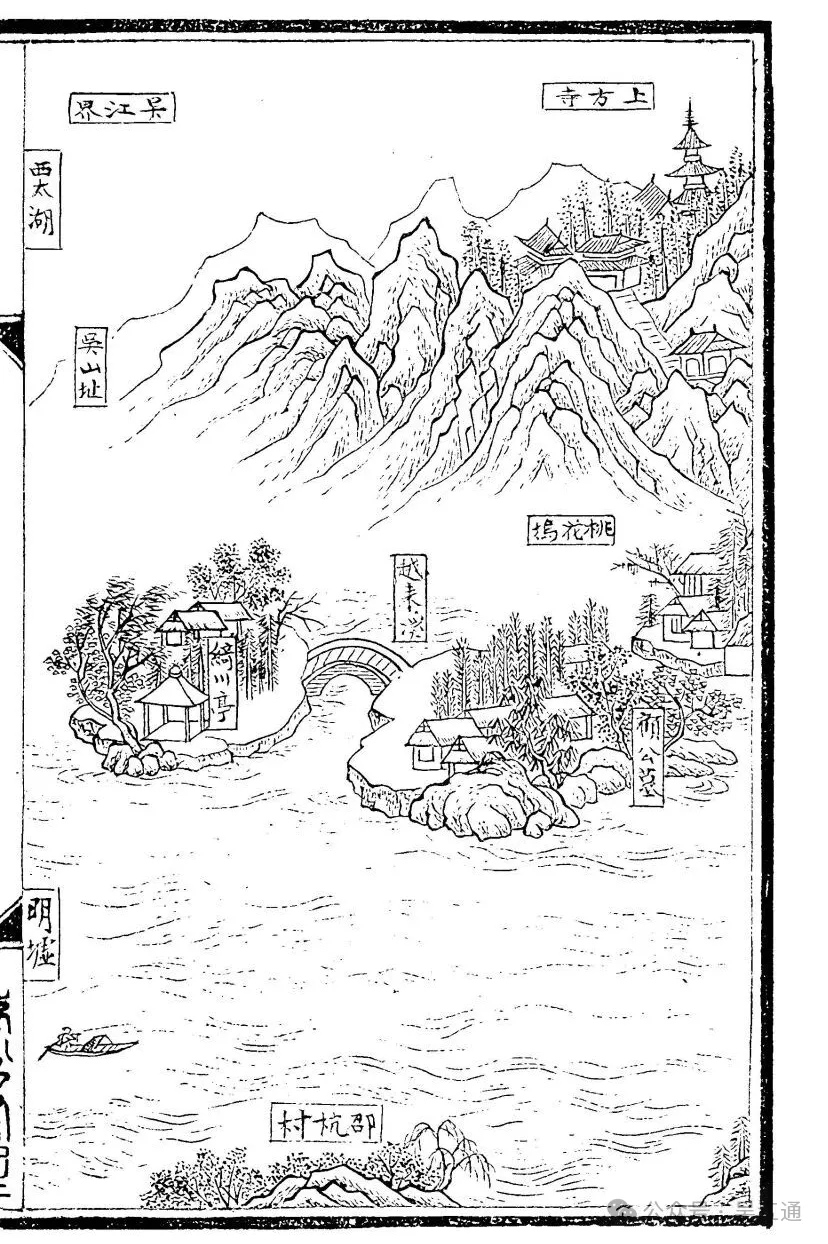

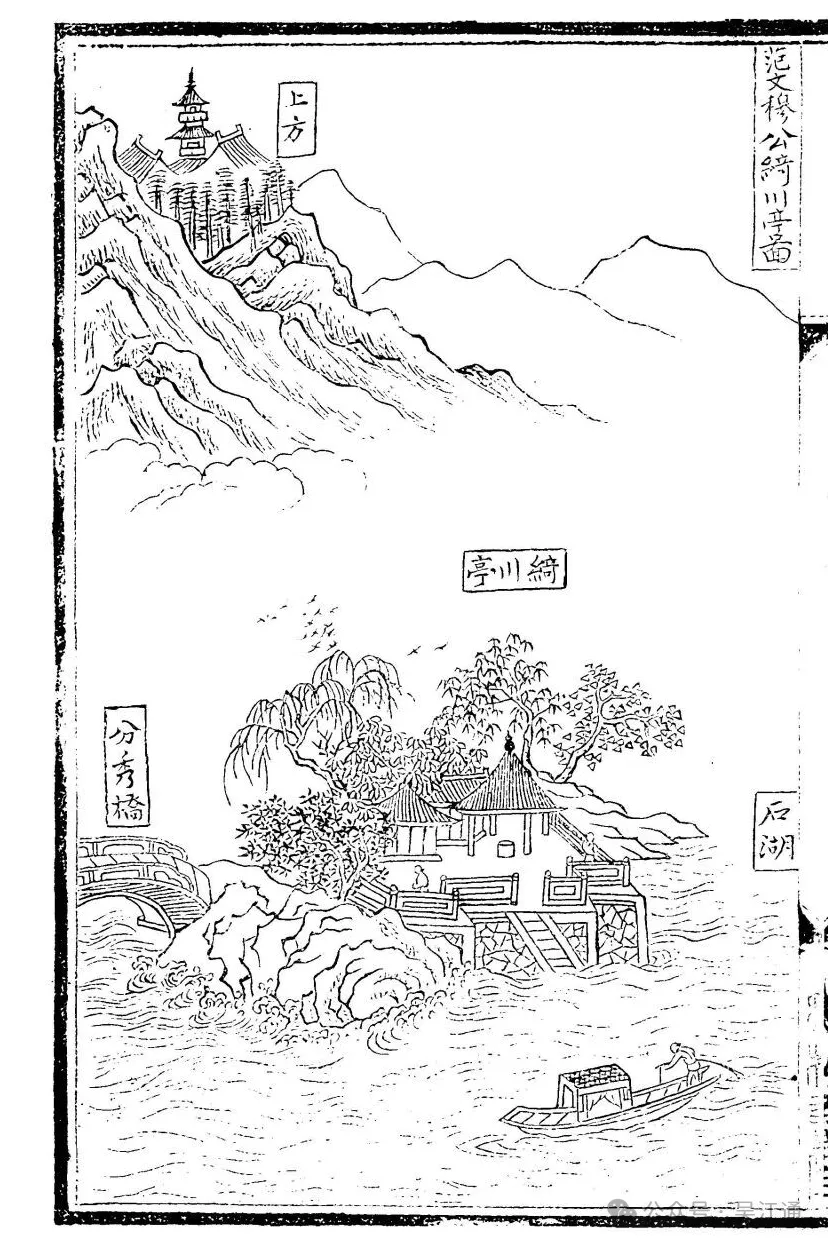

《(弘治)吴江志》载“范文穆公绮川亭图”(陈其弟提供)

弘治《吴江志》说吴县境内的横山,只有其南部吴山、王山、陆墓山属于吴江,“吴江有山,惟此而已”,比别的志书有还多出了一个王山,这个王山应该就是旺山。这些山都在今越溪街道境内。

乾隆《吴江县志》卷二记载:

陆墓山,去县治西北二十里,为吴县横山中条南支,北有陈侍郎、陆云公墓,故名。三面环山,惟东南临太湖,拱吴江县治。属一都四图,凡一百二十亩有奇。按:一百二十亩指山之广袤言,若山下所属地甚广。

吴山称吴山觜。按:吴山甚大,其属于吴江者,惟此一隅,故称觜也。去县治西北二十里,由横山东岭迤逦而南,将尽入界,复开障面,东南亦临太湖、拱县治。属一都四图,凡一百八十亩有奇。按:此亦指山之广袤言。

乾隆《吴江县志》并无王山记载。至于陆云公墓,乾隆《吴江县志》卷十记载:

陆云公墓,潘柽章云:旧志以云公为门下侍郎,误。在一都横山,俗称陆墓山。《姑苏志》云:旧经讹为陆云坟。又或谓陆机,皆非。按:陆云公墓卢《志》载于吴县,徐《志》始列入吴江。今按:其兆域在吴县界,而墓前山水已尽属吴江,实可两存,故徐后诸《志》皆不削。今亦仍之。

《苏州山水志》记载,(横山)主峰七子山,海拔294.8米,主峰东南0.8公里处为塌馒头顶(海拔178.3米),东南2.3公里处为陆墓山(32米),东南3.2公里处为吴山嘴(吴山嘴上大炮墩位于主峰东2.7公里,海拔162.2米)。

陆墓山是七子山南麓余脉,相传为梁给事黄门侍郎陆云公葬处,故名。在越溪张桥村,海拔32米。山上金沙庵,70年代被拆除,唯存石井,现为清泉公墓墓区。陆墓山原有举人沈察墓、荆州知府张珵墓、工部员外郎张瑾墓等,后均毁。

吴山和陆墓山之间山坞内(越溪张桥村)有洄溪草堂遗址,遗址旁高5米、长50多米的石壁上有31方摩崖石刻,洄溪摩崖石刻为市级文物保护单位。2005年夏暴雨,山坞内“出蛟”,摩崖石刻受损。吴山岭西藏军洞下松毛坞,有清顺治年间所建松木庵,庵内有画眉泉,泉出于峭壁。清乾隆年间名医徐大椿晚年隐居此地,后毁于清咸丰年间战火。吴山嘴南有苏州大学文正学院(今苏州城市学院)、苏州蓝缨学校等。

其实,越溪在历史上曾经归吴江县管辖。据《越溪镇志》记载,越溪原属吴县,“至后梁开平三年(909年)吴越王钱镠划吴县南地及嘉兴北境置吴江县时,有无山不成县之说,划越溪大部分包括吴山、陆墓山在内的地方入围,为吴江县范隅乡。从此开始一直隶属吴江县管辖,至1950年9月12日复归吴县,长达1041年。”

《越溪镇志》载越溪建制沿革(陈其弟提供)

《越溪镇志》载越溪、吴山(陈其弟提供)