中国思想史上的方孝孺

——纪念方孝孺殉道620周年

方孝孺是明初一代大儒、杰出思想家。方孝孺生活在14世纪,那是中西方都处在历史大转折的时期,是中国有可能转折走向改变的历史拐点。然而,明初洪武年间,朱元璋通过地方行政改革以及在中央废除丞相制度紧紧控制了行政权,通过屠戮功臣彻底掌控了军权,通过锦衣卫实行特务统治,通过文字狱打击有话语权(道统)的知识分子,“片板不许下海”,消除了任何可能对专制皇权造成制约与威胁的潜在力量与因素,专制极权政治全面趋向反动,窒息了中国社会最有可能走出专制极权政治的一线希望,严重阻碍了中国社会的发展。朱元璋、朱棣父子俩从自身统治的需要出发,完全无视社会的变化,为了一家一姓小集团利益逆世界历史潮流而动。而方孝孺的认知显然大大高于朱元璋、朱棣父子。其突出表现不仅在于他所留文字阐述与反映出来的进步思想,还表现在他受到信任后,毫不犹豫地辅佐建文帝改制,其目的就是要改变朱元璋那不合时代发展趋势的执政理念和政策。朱棣死后,“仁宣之治”的出现,旁证了方孝孺政治思想,以及经济思想中除井田制外的利国利民主张的可行性。

一、方孝孺一生的三个阶段

第一个阶段:元至正二十一年至洪武十三年(1361—1380)为方孝孺读书求学时期。1357年方孝孺出生,从5岁(1361)开始读书,6岁到12岁,先是在家乡陵南谷草堂读书,继之在卢氏文昌阁读书。洪武二年(1369),父亲方克勤任宁海县学训导,方孝孺跟随父亲来到县城,在县学旁听父亲讲学。洪武四年至八年(1371—1375)方克勤任山东济宁知府,方孝孺侍父宦游,读书之际历览齐鲁胜迹,读万卷书行万里路。洪武八年父亲遭诬逮系京师,次年再逢“空印案”,孝孺奉父命于洪武九年(1376)在京城拜师宋濂,从学3个多月。次年六月到洪武十三年秋,在浦江宋濂门下继续求学。前后共计不到5年时间。

第二个阶段:洪武十三年至洪武三十一年(1380—1398),25岁至42岁,这是方孝孺教学著述时期。其中,洪武十三年秋到洪武二十二年末,将近10年在家乡宁海缑城里和前童课徒著述;洪武二十二年末启程赴汉中,从洪武二十三年到三十一年闰五月,9年多时间在汉中任府学教授,在体制内管理府学与从事经史教学。其中的后3年同时兼蜀王世子师,在汉中与成都之间穿梭奔波,并主持过科考。

第三个阶段:洪武三十一年至建文四年(1398—1402),42岁至46岁,这4年是方孝孺唯一的从政阶段。孝孺于洪武三十一年闰五月奉诏进京,先后任文学侍读、侍讲与文学博士,辅助建文帝实行新政,直至建文四年六月为之殉道。

方孝孺的一生并不波澜壮阔,他所处的时代却波诡云谲,作为600多年前儒学思想发展到明初这一阶段的杰出代表人物,因他被明末清初“三先生”之一的黄宗羲称为“诸儒之首”“明初学祖”,是集伊尹、周公、孔、孟为一身的大儒、思想家、文学家。

二、博古通今的思想家、通才

方孝孺作为一代大师,是明初儒学思想之集大成者,为后世贡献了六七十万字的思想资源和文学资源。他知识面广博,思想与知识涉及政治、经济、法学、理学、谱牒、乡村自治、文学、史学、教育、书画诸方面,乃是一通才。他有建树、有贡献,即使明成祖朱棣无所不用其极,消灭其肉体及其在社会上的一切痕迹和有碍专制统治的“异端”,但无论如何也无法消灭方孝孺的思想。

在政治思想方面,方孝孺认为君主不是人类社会与生俱来的,而是生产力发展、社会进步到一定阶段的产物,这是一种朴素的唯物史观。他认为君主产生以后,君主的职责是稳定社会,保障人民有一个稳定的生产、生活环境,造福人民。这让人振聋发聩,因为中国历史自秦始皇以后的传统是国家为皇帝而存在,而非皇帝是为国家而存在。方孝孺否定了秦始皇以来的这一历史传统。

在治国理政方面,他提出“育民”“养民”的执政理念。“育民”是一种道德教化,反映的是以仁义治国的“德治”。“养民”指的是用天下万物养天下万民,天下万物不能为一人一族所用,不能奉天下万物养“一人”。这是一种重视民生的朴素民本主义观念,与人类社会发展趋势合拍。

为了保证君主是一个合格的执政者,他继承先哲们提出的“诚以格君”,就是要求君主加强学习,通过自我修养提升自己,同时由臣子帮助君主认识到自己的角色要求。“人非圣人,孰能无过”“智者千虑,必有一失”。一些专制统治者一方面认识到“三个臭皮匠,抵个诸葛亮”,另一方面依然独断专行,人格分裂,成为典型的两面派。所以“诚以格君”的提出,十分有意义。政治生活中这类例子太多了,君王听不得不同意见,一意孤行,最后铸成大错,祸国殃民。方孝孺继承了理学家们一致主张的“诚以格君”,约束君权,实现君治,以及须以法律制度保障仁义治国目标的实现。他赞同通过天人感应约束君权,这种约束君权的思想是先秦以来这一民本思想的继续,是其赓续前行中的一环。

不仅如此,方孝孺在基层(村社)治理、乡里建设方面也为我们提供了思路,那就是通过谱牒收族的乡里自治设计。

方孝孺的经济思想与他的政治思想、政治主张有着密不可分的关联,针对当时政治弊端和潜在的社会危机,他提出的经济主张无不是为解决现实与理想之间的矛盾。在他的经济思想中,针对当时的国富民贫,他提出欲求国家的稳定、政权的巩固就必须“轻徭薄赋”“节财俭用”“藏富于民”的进步理财理念,虽然个别具体措施如希望通过实行井田解决贫富两极分化不合时宜,但追求民富却是符合人类进步发展趋势的,有利于社会和谐。和,是物质基础,人人有饭吃,这是民生;谐,上层建筑,给人说话,这是民主政治。经济基础与上层建筑相协调,社会和谐,只会加速生产力发展,推动社会进步。众所周知,当民众温饱问题解决了,生活富裕起来,就会有精神方面的追求,而这点恰恰又是专制极权统治者最为忌讳和担心的,他们仅希望老百姓勉强温饱就可以了,免受冻馁,百姓就不会造反;百姓家中没有余财,就不会有更高更多的尤其是精神方面的追求。正如明代一首歌谣所云:“终日奔波只为饥,方才一饱便思衣,衣食两般皆俱足,又思娇柔美貌妻……门前买下田千顷,又思出门少马骑。槽头拴了骡和马,又思无官被人欺”。方孝孺经济思想的可贵之处就在于,它有可能让老百姓有新的更高追求的物质基础。

在法学思想方面,他提出的立法思想极具进步意义。他主张“立法利民”,强调发挥它的防患引导保护人民的功能。法律的作用集中反映在约束和引导两个方面,约束能使社会趋于规范有序,引导能实现防范于未然,惩处犯法行为的目的是为了防范,达到以儆效尤,通过惩治实现引导。方孝孺“立法利民”的法治思想是符合现代法治精神的。明末清初的黄宗羲说法律应当是“天下之公器”,也就是法律应当是维护“全民”利益的武器,不能把法律简单视为、更不能简单把它作为维护统治阶级利益的工具,这实际上否定了法律是体现统治阶级意志的错误观点与政治说教。而黄宗羲的这一思想源头就是方孝孺的“立法利民”观。只要是遵循“立法利民”,沿着这条思路发展下去,就完全有可能走向“法律面前人人平等”,实现现代意义的法治。

方孝孺认为,要保证法的贯彻执行,畅通无阻,就必须有一支好的官员队伍,重视队伍建设。这就是“有治人,无治法”,再好的制度也要靠人去执行。

他反对严刑峻法,主张“法治”“德治”并举。当然,方孝孺所讲的法治不能等同于我们今天讲的现代意义上的法治,过去讲王子犯法,庶民同罪,是对刑不上大夫的有力否定。其局限性,是把最高统治者排除在外的,是一种有限法治。

除上面所列的主要思想外,方孝孺的理学思想还强调自我修养,自我提升,“小学”修治走的基本仍是儒家的“修身齐家治国平天下”的路子。

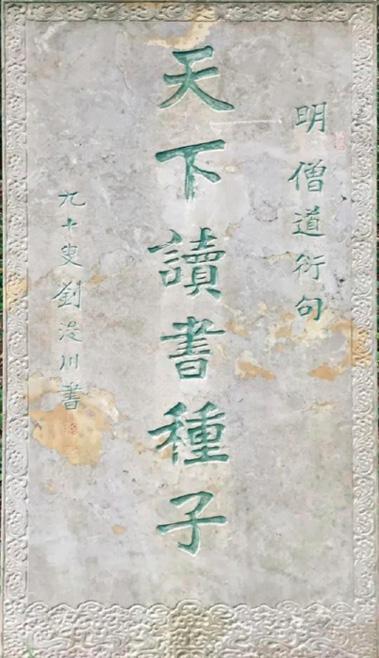

南京雨花台“天下读书种子”碑

在文学方面,他主张要“文以载道”“文道合一”,强调形式为内容服务,形式服从内容。然而他又不拘泥于此,在突出文为道服务的同时,反对以道害文,实际主张发挥“文”的美学功能。他提倡用纤秾好妙之词描绘大自然,他的不少诗歌反映了他对美好大自然的热爱,歌颂生活中的真善美,反映人与人之间的真实感情。他的文章大类苏东坡而正论过之,“实一代之宗工”。他以儒者之心、学者之识问津文学,质朴中深蕴他对历史的反思,在文字中透露他对社会底层穷苦百姓的同情,反映民生疾苦,具有共同的普世人文价值。

“永乐中,藏孝孺文者,罪至死”,这使得他生前著述如《宋史要言》《基命录》《文统》《周易枝辞》《周礼考次目录》《武王戒书注》皆散佚,但大多数著作因其学生王稌冒死不避仍得以保存下来。方孝孺在当时的历史条件下,不论其政治思想,还是经济思想、法治思想,以及教育理念、理学思想、史学思想、乡村自治、文学观,都给后人留下了丰富的思想资源。明成祖朱棣杀了方孝孺,意图以严刑峻法尽毁方孝孺思想,但这个目的显然落空,邱濬、王阳明的出现就是最有力的证明,更不用说明末清初时期以黄宗羲、王夫之、顾炎武为代表的一批思想家的涌现。“野火烧不尽,春风吹又生”。专制统治者可以从肉体上消灭方孝孺,但毁灭不了方孝孺的思想。

三、高尚的人格精神魅力

方孝孺不仅是一位学富五车的通才、学术醇正的思想家,也是一位极具道德修养、有着浓墨重彩人格魅力、品德高尚的士子。其气节操守如光风月霁,芳菲匝地,令人敬佩。

方孝孺的人格精神主要表现在四个方面:

一是孜孜不倦、勤于求知的读书种子精神。所谓读书种子精神,不是单纯地读书求知,更深刻的是对学问的寻根究底,以及传承儒家的道德人格,泛溢着一种博大精深的中国传统文化的情愫,并发扬光大的细大无遗的具有人文情怀的“种子”精神。这种儒家学养集中涵育了方孝孺的“士志于道”“杀身取义成仁”的刚烈正气。他立志于“横渠四句”:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,表现出士子矢志不渝的追求。可以用一副对联概括方孝孺的行事治学精神:扶持世教,不愧千秋正学;赓续其志,总是读书种子。

二是“贫贱不能移,富贵不能淫,威武不能屈”的高尚人格。孟子所说的三条道德标准,在方孝孺身上都得到了完整体现。家无隔夜之粮,他能安贫乐道,笑对贫困:“纵令先生穷至老,犹与日月争光明。”他践行“贫贱不能移”的信念。辅佐建文帝推行新政,身居中枢要津,他能做到“富贵不能淫”,经受了权力和物欲诱惑的考验。面对朱棣的专制淫威,方孝孺倘若不违拂朱棣的旨意,草拟诏书,荣华富贵唾手可得。然而,他选择的不是这条路,而是奉行“威武不能屈”,不失信念,保持了对信仰的忠诚,言行一致,表里如一,而这正是植根于传统文化中的中华民族生生不息的凝聚力所在。方孝孺的殉道精神更多的是激励着后世士人对专制极权制度的大胆批判与否定,如后来的唐甄斥责专制皇帝说:“自秦以来,凡为帝王者皆贼也”。皇帝成贼是因为专制极权制度,他可以“夺人口中食,剥人身上帛”;他一言九鼎让人生,让人死。除唐以外,传统政治从没有能从制度上很好制约皇帝的为所欲为,任凭其作恶,斥其为贼毫不为过。

三是“明王道,致太平为己任”的社会责任感。方孝孺的社会责任感主要体现在两个方面:一是对内要求改革,革除暴力政治,以仁义治国,改善百姓生活生存环境;二是忠于自己的信仰与理念,坚定不移,在面临选择时,当现实与自己的理想信念发生冲突时,他毫不犹豫地选择了取义成仁,反映了他满满的“以天下为己任”的社会责任感,体现的是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的高尚品格。经济活动有三种手段:一是通过市场供求关系的自行调节,人们形象地将其概括为看不见的手;二是政府干预,这是看得见的手,主要是通过法律、法规、政策来调节,而非行政干预;三是依靠道德的力量来调节,即我们常说的自律。“明王道,致太平,以天下为己任”的社会责任感就必然会产生一种道德自律,成为信仰者的行动指针。这是方孝孺留给今人的精神财富。

四是博大精深的思想体系充盈着民本主义的人文理念。他将这些理念完完全全地融入自己的精神世界中,成为自己的做事准则。民本主义是一种原始的人文主义。由于方孝孺的思想不是空洞的说教,更不是站在道德的制高点上大发议论,而是将人文理念完全化为自己的立身行事做人,是他的一种精神遵循与追求,而最终成为他思想品质精神层面的一部分。

方孝孺最主要的突出贡献,一是政治思想中对君权制约的阐述,二是他那蔑视权威、否定“朕即国家”的专制制度,忠于信仰铸就的“威武不能屈”,不向暴力低头、可以彪炳史册的殉道精神。其政治思想对后世黄宗羲、王夫之等人的反专制思想的形成,有一定程度的影响。尤其是他“威武不能屈”,不向暴力低头的誓死不屈的精神,更影响了后世无数的批判专制主义、反专制统治的志士仁人,他以身殉道精神对后世的影响更甚过他的政治思想。

方孝孺人格精神与思想体系的形成,主要得之于四个方面:一是庭训和师友(老师宋濂,亦师亦友的胡翰、苏伯衡等),二是他生活的浙东地区的文化滋养,三是明初波涛汹涌时代的刺激,四是志存高远刻苦追求的自身努力。正是这四个方面,使其出类拔萃成为一代名儒而为后世所敬仰。

方孝孺是一个历史文化符号。但他不是一位政治家,他基本无从政经历,更无独立执政体验,虽然助建文帝推行新政,但仅仅是具有建议权而无行政决策与推行权。即使在“靖难之役”中,他更多的仍是充当帝师,提出一些建议,更不是决策,他一生都是与文化教育著述为伴。

四、虽死犹生,方孝孺之死的意义

方孝孺死于专制制度的暴虐,虽死犹生。也如方孝孺的24代孙方成健先生与笔者交谈时所说:“方孝孺不仅是方氏家族的,也是全民族的!”

但对方孝孺的死,从明代中叶开始就颇有争议,至今仍在继续。对方之死,笔者主张不能简单地认为是愚忠;也不能简单认为朱棣、朱允炆都是朱元璋的子孙,朱家人,谁做皇帝都一样。是所有的人都必须认识到的一点,人类社会的存在应该遵循规则,在这一点上不论何人都不具有特权,一个不讲规则的社会是不可能长存下去的。自三代以来,王(皇)位继承制度(嫡长子继承制,无嫡立长)就是一种避免王(皇)室内部同室操戈的规则。政治不稳定,对民众是灾难。信守规则,维护规则,在暴力破坏者面前,往往会有舍身维护、恪守规则的仁人志士,如方孝孺,如明神宗万历年间“争国本”的臣子们。他们是在坚守规则——严格遵守立嫡长为君的宗法礼制原则,也是在坚守信仰。倘没有这样的坚守与信念,方孝孺们不可能凛然以对掌握着生杀予夺大权的皇帝,它体现的是一种政治操守、品德。洪承畴降清、保全了性命,但后世并不纪念他。吴三桂降清后又反清,仍然被目为贰臣。明末阮大铖作为很有成就的戏曲家,始终遭到唾弃。包括现代历史上的人物又何尝不是如此呢?周佛海不仅是中共“一大”代表,而且陈独秀还派他去日本组建了东京的共产党小组,但成为汉奸后不会为人民所纪念。所以,没有政治操守的历史人物,是不会为后世所纪念的。人们纪念文天祥不就是敬仰他的气节吗?

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”文天祥的诗句之所以流传不衰,就在于诗中表现的爱国思想。而中国古代往往把君主作为国家的象征,爱国就是忠君。对此,我们不能苛求古人。方孝孺的爱国体现在两个方面:一是关心国家、社会的发展和谐,对内要求改革,革除暴力政治,改变执政方式;二是忠于自己的信仰与理念,当现实与自己的理想信念发生冲突时,他毫不犹豫地选择了取义成仁,这正反映了他的政治品质和社会责任感中的爱国情怀。

方孝孺看似忠君(忠于建文帝),其实是忠于规则,忠于皇位的嫡长子继承制度,也就是遵守儒家的礼法制度。虽然不排除他有“士为知己者死”的因素,但这仅仅是一个次要方面,这种感情因素,并非是他以身殉道的主导因素,所以不宜笼统地视为愚忠。有人认为“曾国藩不是忠于清朝,而是忠于儒家精神;方孝孺也是忠于儒家精神”。历史学家王春南先生在与笔者切磋方孝孺以死抗争时说:“方孝孺忠于开明君主,忠的目的是‘致君尧舜上’,让他做好皇帝,把国家治理好。”所以方孝孺忠的不是个人。

中国历史上像方孝孺这样把进步的政治思想、经济思想、法治思想、哲学思想、谱牒思想、文学思想、教育理念融为一体,全面论述并见之于行动,坚守信仰、始终秉持不变的思想家,可谓凤毛麟角。胡适把方孝孺列为他最看重的23位思想家之一。

方孝孺的思想、人生理念、政治品质、历史责任感无疑是中华民族的一笔宝贵精神财富。对此,任何一个要实现可持续发展的民族、国家和地区都是不能忽视的。而方孝孺之死意味着一个可能的时代转折的历史拐点与我们擦肩而过,旧有的传统依旧沿袭下来了,本有可能转折的历史又沿着早前的轨迹运行了。中国是否意味着失去了一次可以改变进程的历史机遇?

1988年1月,全世界所有的诺贝尔奖获得者在法国巴黎开会,会议结束之时发表了一个破天荒的宣言,其中说:如果人类要在21世纪继续保持20世纪的强劲发展势头,就必须回头2500年,去吸取孔子的智慧,向孔子学习。诺贝尔奖获得者主要是自然科学家,科学家们的宣言,代表的是一种文化认同。孔子的儒家学说的核心内容是讲仁政,但是对如何行仁政,儒家学说中最缺乏的恰恰是真正切实可行的具体政治制度,包括保障法律贯彻执行的法治精神与制度。直到清政府被推翻之前,儒家学说提供的各种思想资料、救世理论包括政治理论都是在人治的圈子里打转,儒学并不能最终解决中国的问题,它改变不了中国历史的价值趋向。

《宋濂 方孝孺评传》书影

方孝孺之死的根本原因,是专制主义极权政治制度。方孝孺坚守“道统”,不惜冒死对抗朱棣,不屈服于专制淫威,激怒了专制统治者,所以丢掉了性命。反言之,倘若不是专制极权制度,不论方孝孺激怒了谁,态度是如何的激烈,甚至更极端,他也不会被磔杀,更不会被诛十族。专制制度与非专制制度,孰优孰劣,哪种制度更尊重人性,历史早已做了回答。只不过,方孝孺是用血肉之躯再次提醒人们想起这个本可不该用血回答的问题。

本来伴随着唐朝的三省制度的初步完善,历史发展到唐、宋时期,倘若继续下去,生成暴君的制度就有可能逐渐瓦解,至少会得到一定程度的遏制,甚至催发新元素的萌芽。例证就是终唐、宋两代都无暴君。即使如武则天这样的贪恋权位,鼓励告密,重用酷吏,连亲生女儿、儿子都不放过的人,但从未有历史学者骂武则天是暴君。对唐代的这一政治制度,史学大师钱穆评价很高,他说:“唐代,才又把以前宰相职权正式分配给三省。换言之,亦即是把以前皇室滥用之权重交还政府。”钱穆总结的就是皇帝不掌握行政权了,政府的归政府,皇帝的归皇帝。[8]不料到了崛起于草莽的朱元璋做了皇帝,却中断了这一历史过程,逆历史发展方向而动,反将专制皇权推向极端,明之后的清更是沿着强化专制皇权的轨道前行,所设军机处,那些表面风光无比的军机大臣充其量不过是皇帝的大秘书而已,满族官员在皇帝面前只能口口声声称“奴才”。这哪有一丁点的平等意识?从明初开始,“君出一言就是法”变本加厉。倘若说秦始皇是中国专制极权制度的始作俑者,那么朱元璋就是将中国式极权制度进一步推向极端,养成官场“多磕头、少说话”,满朝皆是“圣上英明”的风气,铸就中国落后、将中国孤立于世界之外的主要推手。他也是中国历史上屈指可数的几个暴君之一,他那让很多人感动的“农民情结”充其量只是他人性中的善还没完全泯灭的残存而已,或者说是一枚硬币的两面。

方孝孺之死告诉我们一个真理:专制极权制度永远都是中华民族的噩梦!只要专制政体存在,人民就不可能摆脱暴政的梦魇。

方孝孺以身殉道、舍生取义,是对中国2000多年的专制极权政治的有力控诉!

他捍卫真理、不屈服暴力的精神垂范千古、彪炳史册!

〔作者简介:赵映林,江苏省工运研究所研究员,著有《中国思想家评传丛书·宋濂 方孝孺评传》(与王春南合著)、《方孝孺大传》等10余部著作。〕