吴江通 | 吴江太湖新城核心区域垦殖史

吴江太湖新城坐落于太湖苏州湾东岸,其核心区域的每一寸土地,都深深镌刻着围垦拓荒的历史印记。如今,这片曾是芦苇摇曳、水鸟栖息的荒凉滩涂,已蜕变为高楼林立、生态优美的现代化新城,成为苏州“世界级创新湖区”建设的核心承载区。

在太湖新城启动建设前,其核心区域的地块分属解放军某部吴江副食品生产基地(俗称“部队农场”)、吴江市东太湖水产养殖管理办公室(俗称“东太湖农场”)、松陵镇的联团、捕捞两村,另外还有长安、芦荡和南厍村部分地块。上述所有地块均由东太湖的滩涂与水面,经一代代人筑圩垦殖而成。这段垦殖历程,大致可分为三个阶段。

一1935年前:初围时期——民间自发的拓荒起步

早在宋代,东太湖地区就有零星垦殖。清代同治、光绪年间,本地豪绅及外地客民开始规模围垦。到民国初期,南起戗港北至浪打穿的太湖滩涂围垦殆尽。民国初期至1935年,吴江东太湖垦殖范围北延西进,南起南厍三官堂,北至吴县沙泾港东斜路村,向西往东太湖湖心,有的垦殖区域甚至延伸到吴县境内。至1935年4月,吴江东太湖总围垦面积超9.5万亩。围垦的主体不再是农民及地主的单打独斗,其身份有基层政府官员、士商、地主及客民,他们或成立公司经营农场,或多人合伙抱团围垦,其意图绝大部分出于谋利。

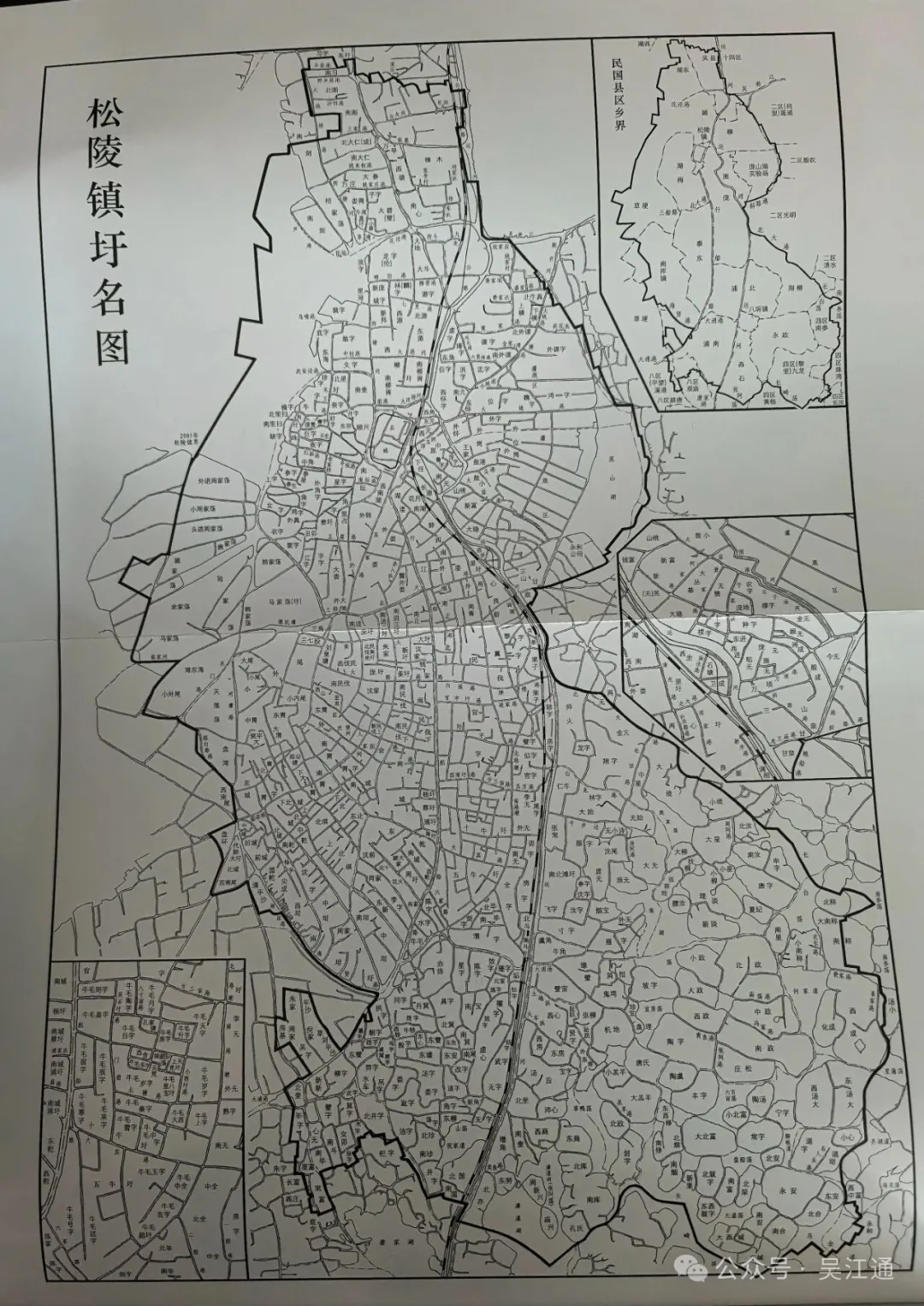

松陵镇圩名图(摘自《松陵镇志》)

联团村的围垦

联团村境域在民国时期隶属城区草埂乡。据1934年《吴江县湖田状况调查表》记载,这里的围垦始于民间力量的自发集结:

- 1916年秋,马家荡1600亩滩涂率先被围垦;

- 1917年,八坼人沈某围垦韩家荡400亩;

- 1918年,朱文卿与杨孟超联合围垦帮墐圩600亩,同年李奎远独自围垦三墐圩900亩;

- 1926年,庄介臣、陆富龙联手围垦四墐老荡800亩,薛学乔、张效先、刘玉廷3人则合伙围垦小顾家荡300亩;

- 1926年至1927年间,沈林章、陆富龙、曹文郁、朱文卿、江耀南等5人联合围垦二瑾圩,总面积达1900亩。

从1917年至1927年,历经十年筑垦,联团村境域围垦完成。

捕捞村的围垦

捕捞村境域在民国时期属城区南厍镇,其围垦集中在1934年,以钱慈念为主:

- 钱慈念等人率先围垦蓑衣滩650亩,随后客民刘恩波等围垦120亩,黄汝南围垦90亩;

- 钱慈念等人又围垦天落荡700亩。

1936年,上述围田被政府拆除,再度变回滩涂或水面。

二1949年至1971年:复围时期——集体力量的规模开拓

联团村的垦殖

1949年夏季,太湖爆发洪灾,联团村此前围垦的圩堤因标准过低被冲垮,农田受淹、村庄受损,严重影响村民生计。灾后,村民们自发开展复堤围垦,将防洪标准大幅提升,并在1954年将这片联圩命名为“团结圩”。巧合的是,1954年太湖流域再发洪涝,灾情远超1949年。但得益于团结圩加固后的强抗洪能力,圩内受灾极轻。当年吴江全县粮食大面积减产,团结圩却成了少有的粮食增产联圩。1958年,团结圩内成立“团结大队”,隶属湖滨人民公社。1963年,团结大队又分设为团结、先进、马安三个大队,均以水稻种植为主业。

捕捞村的垦殖

1968年,我国对渔业实行社会主义改造,松陵地区的渔民开始告别水上漂泊,上岸定居并成立松陵镇捕捞村。1969年,为实现城镇人口粮食半自给、支援捕捞大队耕种,松陵镇决定重新围垦蓑衣滩。当年3月至6月,松陵镇出动近千人力,仅用3个月便完成蓑衣滩围垦工程:修筑北、西、南三面围堤2238米,开垦荒地653亩,其中632亩种上水稻,当年便收获粮食266198.5斤。其中松陵捕捞大队分得土地384亩,产出水稻154048斤,真正实现“当年围垦,当年收益”。1970年5月,松陵镇又成立围垦蓑衣滩领导小组,用20天加高加固围堤,确保圩田“涝能排洪,旱能灌溉”。

部队农场的围垦

20世纪50年代末至60年代初,我国遭遇严重自然灾害,粮食减产。为保障部队供给,中国人民解放军南京军区决定在吴江筹建农场,经与吴江县人民委员会(1955-1967年吴江县行政机关)协商,选定1954年大水后废弃的南、北小周家荡两圩为农场用地。

1962年1月,苏州驻军6308部队在队长邵铭泽、政委迟浩田带领下进驻东太湖畔。官兵们仅用60天便围垦土地1900多亩,当年种上水稻,收获粮食67.8万斤,极大改善了部队生活条件。1962年底至1963年,部队又在北侧原湖梅农场圩围垦2200多亩,此后还进行过小范围持续开垦,所有围垦地块均用于粮食种植。

吴江部队农场水闸(山隹摄)

吴江部队农场泵房(山隹摄)

东太湖农场的围垦

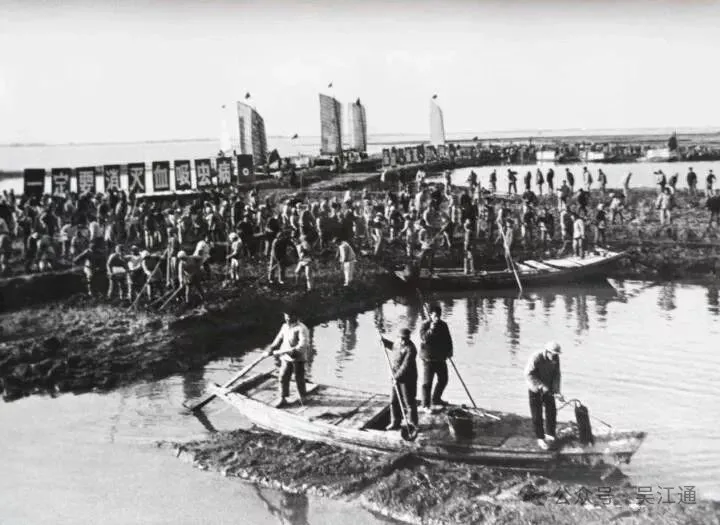

东太湖农场的围垦,始于1970年底的“围歼太湖钉螺工程”。当时调查显示,东太湖有19069亩有螺地块,分布在民国时期垦殖的10多个圩区。这些地块,有的以垦殖机构(家族)命名,有的以湖荡命名,主要有华生公司、大周家荡、七十股份、北新圩、缪家圩、松陵公司、三友公司和开南公司等。为消灭钉螺,吴江县成立“东太湖围歼钉螺指挥部”,计划组织全县23个公社的1万多名干部、民工,用半年时间,通过筑圩堤、开河埂、翻耕芦滩、喷杀五氯酚钠等方式完成工程。工程采用军事建制管理,民工分片成团,公社设营、连部。当时有18个公社参与围歼工程,分别为湖滨、同里、屯村、金家坝、北厍、芦墟、莘塔、黎里、八坼、菀坪、横扇、平望、梅堰、震泽、八都、庙港、七都和铜罗公社。1971年1月至6月,共围垦滩涂1.9万多亩,其中湖滨公社围垦最多(4317亩),菀坪公社次之(2501亩)。以三船路为界,围垦区域分南北两圩:南圩10327亩,北圩11129亩,总面积达21456亩。

灭钉螺

工程结束后,除铜罗公社撤回人员外,其余17个公社的3000多名留守人员,组建了以公社命名的17个营部及屯村捕捞队,还在团结圩隔外苏州河西侧设立“团结营部”(隶属湖滨公社团结大队)。吴江县东太湖围歼钉螺指挥部驻地位于莘塔营部,各营部的人事、财产、经营仍归原公社管辖。

三1972年至2008年:垦殖时期——多元发展与时代转型

部队农场的垦殖

1965年,27军79师236团第3营驻吴江农场。1969年11月,74师222团驻吴江农场。1976年5月至1978年12月,178师534团驻吴江农场。1978年12月至1979年12月,178师533团一部分驻吴江农场。1981年1月,吴江农场独立建场,配备场长、政委,属正团级建制。1981年后,农场名称与隶属多有变更,先后隶属于某集团军苏州地炮旅、炮九师、某集团军后勤部、无锡联勤保障中心等。名称有解放军某部吴江农场,解放军某部吴江副食品生产基地等。范围东至内苏州河,西至外苏州河,南至团结圩,北至牛腰泾。2008年起,基地整体搬迁至同里叶泽湖。

改革开放后,部队农场打破“单一粮油种植”模式,转向多元经营:发展水产、禽类、肉猪养殖及芡实种植,还创办工业企业与三产服务业,拓宽营收渠道。

值得一提的是,部队农场还曾是中小学生和知识青年的军训基地。2002年9月至2009年,设在部队农场的吴江市中小学素质教育培训中心共培训高一新生和小学五年级学生总计近11万人,增强了同学们的国防观念。

东太湖农场的垦殖

东太湖围垦后,土地全由17个公社营部分片经营,以种植水稻和夏熟作物为主。1977年9月,强台风引发太湖水位猛涨,南圩平望、梅堰营交界处大堤决口,南北两圩被淹。1978年春,全县征集5000多名民工加高加固圩堤,修筑了北起金家坝营、南至八都营的7.3公里复堤,并在三船路建造跨圩水闸,大幅提升防洪能力。

1978年3月,为了加强东太湖社办农场的领导,加快发展农副业生产的速度,吴江县革委会决定将东太湖围歼钉螺指挥部改名为吴江县东太湖联合农场,原指挥部领导成员仍为联合农场领导成员。吴江县东太湖联合农场有4个直属单位:农科队、机灌组、邮电代办所、兽医站,下辖18个分场和屯村捕捞队。后湖滨分场划出部分面积,增设湖滨苗圃、庙(缪)家圩分场。联合农场主要职能是负责全场的水利建设、规划、实施,各分场仍隶属各公社。

1978年,东太湖联合农场粮食总产1162万斤,农副工总收入277.78万元,稻麦单产1335斤。据1980年东太湖农场《关于东太湖今后发展方向设想的报告》记载,建场10年来,除粮食外,还产出油菜籽330万斤、薄荷原油1.2万斤,年种桑1500亩、养鱼500亩,养禽3万只、生猪2500头、湖羊近千头,集体收入超1340万元,每年上交公社25万元,社员年人均收入超400元。1982年底,农场已有耕地17061亩、人口3793人,设19个分场、1个农科队、99个生产队。

1988年1月,吴江县委、县政府撤销联合农场建制,组建“国营吴江县联合水产养殖场”,为县直属全民农业事业单位,实行企业化管理,业务归县水产局。场部下设3科1室:生技科、计财科、供销科、办公室,5个直属单位:机电站、邮电代办所、鱼种繁育中心、水产门市部、饲料门市部。场部对全场境内的整体规划、水利建设工作实行全权管理,管辖19个分场、1个捕捞队,员工近2000人。

1990年前,联合水产养殖场的生产以养殖业为主体,渔、粮、果、林及其他多种经营相结合,鱼池以四大家鱼养殖为主。1991年,十二分场试验以异育银鲫为主的养殖模式,获得成功,并在全场推广,改变以传统四大家鱼为主的养殖模式,经济效益明显提高。

1992年4月,联合水产养殖场更名为“吴江县东太湖水产养殖总场”。四分场试养太湖青虾获得突破——自繁虾苗饲养4个月,亩产达40公斤,按当时市价50元/公斤计算,每亩效益超1000元。此后,总场转向太湖青虾、罗氏沼虾、鳜鱼等名特优新水产品养殖,不少渔民走上水产养殖致富路。

2003年10月,吴江市东太湖水产养殖总场“转企改制”为“吴江市东太湖水产养殖管理办公室”,管辖面积12500亩(其中池塘养殖7750亩),服务300余户养殖承包户,主要养殖中华绒螯蟹、青虾、鳜鱼等特种水产品等,年供无公害水产品1500吨。

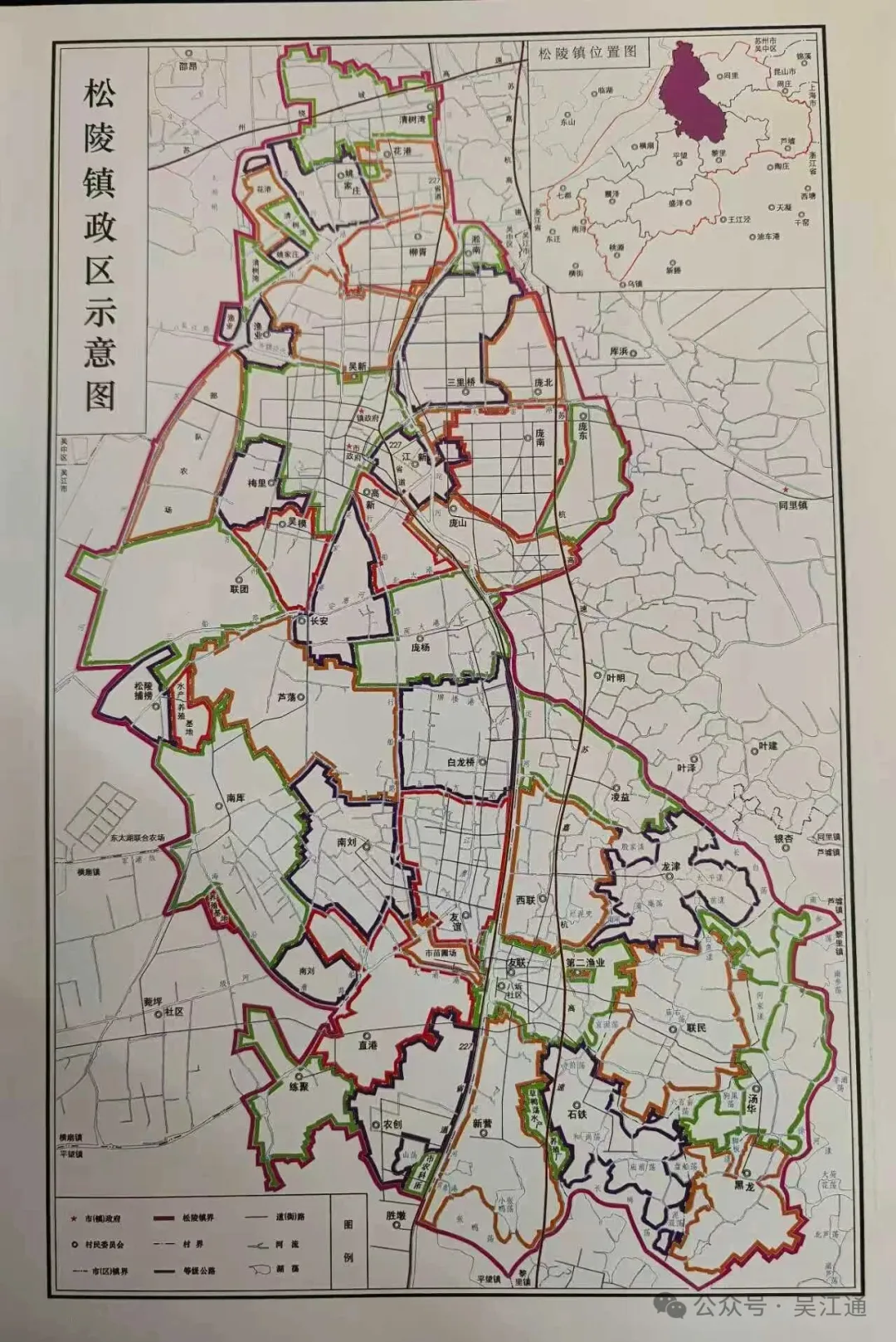

松陵镇政区示意图(摘自《松陵镇志》)

2008年12月,东太湖围垦区动迁安置工作启动。动迁安置期间,继续保留吴江市东太湖水产养殖管理办公室,主要职能是做好东太湖围垦区渔民的动迁安置等工作。2009年10月,吴江市东太湖综合开发公司接管吴江市东太湖水产养殖管理办公室。

2008年10月,为配合东太湖综合整治工程,联团村启动整体动迁,2015年4月完成全部拆迁;2009年,因东太湖整治、230省道建设及太湖新城规划需要,松陵捕捞村也实现整村搬迁。这两个村庄的地块,与原部队农场、东太湖农场的土地一起,共同构成了如今吴江太湖新城的核心区域。

在东太湖综合整治工程中,共退垦还湖27740亩——这片曾见证“向自然索取”的垦殖之地,最终以“与自然共生”的姿态,开启了新的发展篇章。

- 上一篇:运河史上,黄河扮演了什么角色

- 下一篇:吉益乐:科举捷报及其相关问题探讨