方志南京 | 金陵丹青录之烟雨江南滥觞地

南京作为六朝古都,地处南北要冲,人杰地灵,无数文人骚客在此留下了灿烂的文化。理所当然,在绘画领域也是“江山代有才人出,各领风骚数百年”。

东汉末年群雄逐鹿之后,形成了魏、蜀、吴三国鼎立的局面。公元265年,司马炎取代魏,建立西晋。公元317年,晋室南迁,建都建康(今南京),史称东晋,南京由此逐渐成为当时汉文化的中心。

晋人之美,美在神韵。神韵可说是“事外有远致”,是不黏滞于物的自由精神。这是一种心灵的美或哲学的美,能使人超然于生死祸福之外,展现出一种镇定的大无畏精神。当时的文化大家宗炳说:“山水质有而趣灵”,诗人陶渊明“此中有真意,欲辨已忘言”,谢灵运“溟涨无端倪,虚舟有超越”……皆是言此。这期间,我国古代绘画史上,第一批闻名于世的文人画家登上了历史舞台。

▲曹不兴画像

三国时期的画家以曹不兴最具代表性,他的画作在当时被称为吴地(泛指江苏南部和浙江北部一带)“八绝”之一。据说他能在五十尺的绢上画一幅人像,“心敏手疾,须臾立成”,且“头面手足,胸臆肩背,无遗失尺度”。相传他画屏风时,利用误落的墨迹绘成一蝇,孙权竟疑为真,以手弹拂。另外,曹不兴还有“佛画之祖”的美誉。这些传说从一个侧面可以反映出中国绘画的滥觞之地在江南。

▲顾恺之画像

顾恺之是东晋时期最重要的画家,他虽为晋陵无锡人,却长期活跃在东晋的都城南京,也为南京城留下了许多艺术佳话,其中最为精彩的当数“工毕将欲点眸子”的故事。

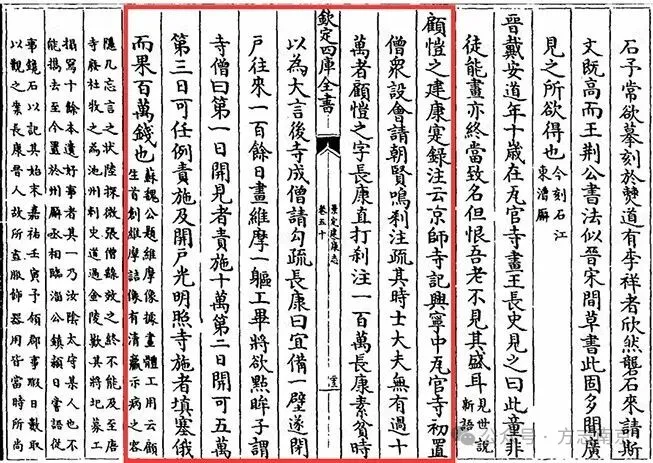

▲宋 周应合撰《景定建康志》

(四库全书本)

晋哀帝兴宁二年(364),当时南京瓦官寺刚建成,僧众请朝中贤达“鸣刹注疏”(当时寺僧向社会募捐的一种方式),士大夫施钱没有超过十万的,唯独平日清贫的顾恺之扬言要布施百万。在大家都认为他大言不惭时,他让寺里僧众准备一面墙壁,闭门一个多月,画了一尊佛教人物维摩诘的画像。快画完将要点眼睛时,他对寺僧说:“工毕将欲点眸子”,并说“第一天观看的人需布施十万,第二天观看的人需布施五万,第三天可任意布施”。等到开门时,果然前来布施的人很多,很快就募集到了百万。《景定建康志》记载的这则故事既肯定了顾恺之绘画技艺的高超,也生动反映了当时佛教美术的兴盛。

顾恺之博学有才气,被时人称为“三绝”(才绝、画绝、痴绝)。“画绝”是指他擅长画人物、佛像、禽兽、山水,尤以人物画成就最高。他创造出一种连绵不断、循环飘忽而又遒劲有力的笔法,如春蚕吐丝,行云流水,自然流畅,被人称为“高古游丝描”。唐代张怀瓘对其画评价甚高:“张僧繇得其肉,陆探微得其骨,顾恺之得其神。”美术史将他与曹不兴、陆探微、张僧繇并称为“六朝四大家”。

▲《洛神赋图》局部(宋摹本)

顾恺之流传至今的绘画作品有《女史箴图》《洛神赋图》等摹本。《洛神赋图》是根据曹植的《洛神赋》而创作的,因其衬景山水丰富而完整,被看作是中国早期独立的山水画作品。他也精通画论,有《论画》《魏晋胜流画赞》《画云台山记》等论画著作传世。稍晚的谢赫在此基础上整理并写成被人称为“六法精义,万古不移”的“六法论”,中国画从此走向自觉发展的时代。由此看来,中国画传统的基础、自觉发展的开端都在南京。

▲陆探微画像

陆探微,生卒年不详,吴地人,南朝宋明帝时的宫廷画家。南朝齐谢赫的《古画品录》对他推崇备至,唐张彦远在《历代名画记》中记载其画70余件,题材十分广泛,从圣贤图绘、佛像人物到飞禽走兽,无一不精。

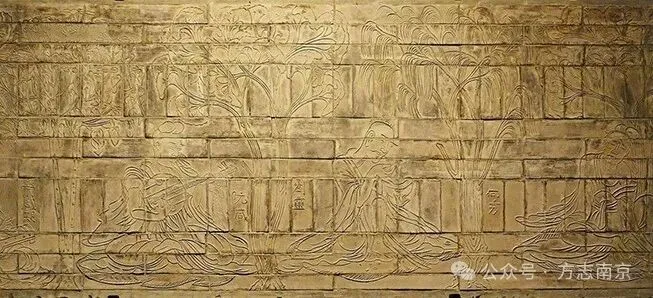

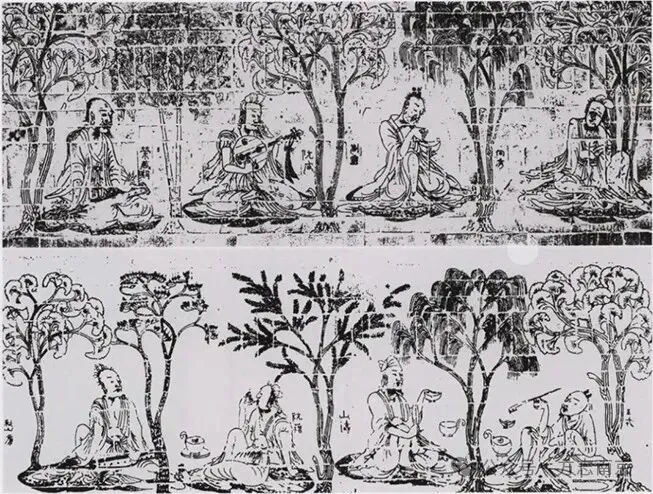

▲“竹林七贤与荣启期”拓片

出土于南京西善桥宫山北麓的“竹林七贤与荣启期”砖画是美术史上非常重要的作品,其风格虽是模印砖画,但改变了汉画像砖剪影式的风格。运笔上吸收了印度佛教画中线条流畅、柔软但又柔中见刚的特点,整体“长线缭绕,秀骨清朗”;而散点透视的方法,则继承了古代绘画的传统。整个砖画注重“写神”,人物清瘦秀丽,颇具“陆(探微)得其骨,顾(恺之)得其神”的画风,恰如其分地把当时士人独特的性格,空虚、颓废的精神面貌生动地刻画了出来,体现了南北朝时期的绘画艺术特点。

(节选自《南京史志》2011年第一期,部分图片来源于网络)