常州史志 | 常州人陆尔奎主编的《辞源》开中国现代辞书先河 毛主席经常翻阅

中国古代并没有现代意义上字典与词典的严格区分。东汉许慎所著《说文解字》,是中国历史上第一部按部首编排的字典,收字9353个,另有“重文”(异体字)1163个,共计10516个字。许慎逐字分析字形、考订字源、辨释音读、解说字义,历时22载乃成。

清康熙年间,张玉书、陈廷敬等30多位饱学之士奉旨编纂字典,历时6年,大功告成,是为《康熙字典》。该典收字47035个,成为汉字研究的又一重要参考文献。这也是中国第一部以字典命名的辞书。

那么中国古代有没有词典呢?

有人说有,就是《尔雅》。《尔雅》最早著录于《汉书·艺文志》,但未载作者姓名,后人大都认为是秦汉年间学者缀辑春秋战国及秦汉时期的文献,递相增益而成的一部以字为单位,按义类编排、专门解释字义的义典,所以,这还不能算是一部词典。

清末民初,西学东渐、社会剧变,中华民族正处在历史的转折时期。民国四年(公元1915年),《辞源》问世,成为“20世纪初中国文化转型期的标志性成果”。

问世

呕心沥血出的先河之作

△ 陆尔奎

《辞源》由商务印书馆出版,主编陆尔奎。商务印书馆1897年创办于上海,创办人夏瑞芳。应夏瑞芳之邀,张元济于1902年入股商务印书馆出任编译所所长。陆尔奎,江苏武进人,晚清举人,办过新学,是一个“融合新旧”的人。他认为“一国之文化,常与其辞书相比例”,慨叹“国无辞书,无文化之可言也”。1906年,44岁的陆尔奎经人介绍进入商务印书馆。一进商务,他就向张元济提出要编纂一部辞书,为此,张元济斥资13万元(约占当时公司总资本的四分之一),并成立字典部,由陆尔奎担任部长。在张元济的策划和指导下,《辞源》于1908年开编。

提及《辞源》编纂之经历,陆尔奎说:“其初同志五六人,旋增至数十人。”“本期以两年蒇事,及任事稍久,困难渐见,始知欲速不达。”“往往因一字之疑滞而旁皇终日,经数人之参酌而解决无从,甚至驰书万里,博访通人,其或得或失,亦难预料。”最后“历八年而始竣事。” 陆尔奎跟他的同事们埋头苦干了8年,《辞源》才完工,他却因积劳成疾,视力受损,导致双目失明,1935年去世。

△ 《辞源》第一版

1915年9月,《辞源》第1版第1次印刷,10月,初版发行。这是中国第一部以语词为主,兼及百科的综合性新型辞书,是中国现代史上第一部大型汉语语文工具书。全书收单字1万余个、词目近10万条,按214个部首排列、400万字、3094页。《辞源》问世,开创了中国现代辞书出版的先河。

成熟 接力赓续下的精进臻善

1922年,方毅和傅运森主持《辞源》续编工作,主要是增补新名词。1931年12月,《续编》出版,虽是一个独立的版次,却是补充性质,并未与正编融为一体,因此不能算是一次完整的修订。与《续编》相对,先前的版本称为《正编》,二者互为补充,相得益彰。从1915年到1931年,前后共计16年。

又8年,1939年6月,正、续编合订本在香港出版,全四册。全书收单字11204个,复词87790个,合计词目98994条,约700万字。卷首有部首目录、笔画检字。采用了新式标点,卷末有四角号码索引等附件,查检较为方便。

1949年9月19日,中华人民共和国成立前夜,毛泽东邀请张元济同游天坛。谈到商务印书馆,毛泽东说,商务出版的《辞源》,他在延安时总是放在案头,写作时常常翻阅。

△ 《辞源》第二版

中华人民共和国成立后,《辞源》修订工作于1958年启动,历经8个寒暑,修订稿第一分册(征求意见稿)于1964年7月出版。后因“文化大革命”修订工作被迫中断。1975年,修订工作再次列入国家辞书出版规划,中央指定广西、广东、湖南、河南四省(区)分别成立修订机构,协助商务印书馆共同完成。

△ 1979年9月27日在北京召开《辞源》修订本第一分册座谈会,陈原主持会议,胡愈之、叶圣陶、白寿彝、吕叔湘、陈翰伯、王力、任继愈等参会1979年,中华人民共和国成立30周年之际,作为献礼项目,7月,《辞源》修订本第一分册出版。1980年8月第二分册出版,1981年及1983年年末,第三、四分册分别出版。至此修订本出齐,全书共4册,3620页,共收单字12890个,复词84134条,总计97024条,总字数1000万字,是为《辞源》问世以来的第二版。自1975至1983年又历经8个春秋。第2版的三位总纂是商务印书馆的吴泽炎、黄秋耘、刘叶秋先生,均已作古。三位前辈功成不居、身后寂寞,他们的心血都凝聚在《辞源》中,垂范后人。

升华 正本清源中的与时同行

光阴荏苒。又过了3个8年,岁序公元2007年2月27日,商务印书馆成立了《辞源》修订领导小组和项目组,拉开了再次大规模修订《辞源》的序幕。这次修订阵容强大,集合了近百所高校及科研院所的专业力量,由北京大学教授何九盈、北京师范大学教授王宁和中国社会科学院研究员董琨3位先生任主编,另有分主编22位,整个专家团队共有127人。

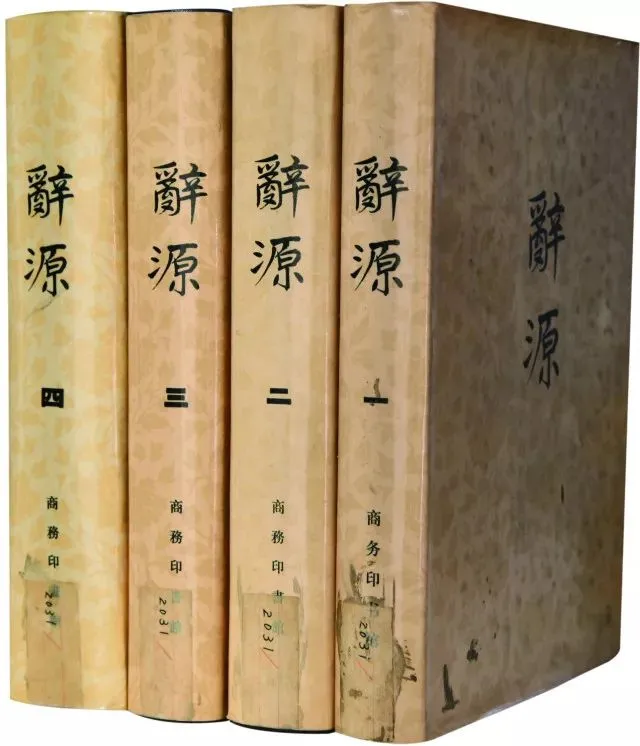

△ 《辞源》第三版(线装版)

又是8年,2015年10月,《辞源》第3版出版。全书由214个部首统摄14 210个字头,众字头统摄92646个词条,并有插图近千幅、约1200万字、共4767页,分上、下两册。同年12月24日,《辞源》出版百年暨《辞源》第三版出版座谈会在北京人民大会堂隆重举行。第3版进行了9大修订。一是整理字形。确定了字的主形和标准的字样,形成了比较规范的古籍印刷通用字系统。二是考订注音。逐一清理了《辞源》字头的上古音、中古音、现代音的标注,达到音义契合、古今贯通。三是增补辞目。共增补1302个字头、8512个复音词,其中新增百科词语6500个。四是改进释义。认真考察书证与释义的互相切合关系,进一步体现了书证对释义的加深和补足作用。对汉语典故词进行了典源、典义、典面的历史梳理。五是优化书证。复查了书证的原文和出处,纠正了书证的讹误和不确切之处,更换补充了对梳理源流有用的书证。书证和释义的改动量达40000条,改动率达40%。六是沟通系统。细化了字、词、音、义、文、事互见的体例,将《辞源》中的相关条目尽量勾连,克服了辞书信息碎片化的局限,便于读者取得更为全面详尽的信息。七是增补插图。补充了与文化名物词相应的插图618幅。此外还完善体例、科学建档。上述各项修订的总目标是正本清源、修旧增新,重点是正本清源。“源者,原也。追溯始出为‘源’,梳理流变,保持原貌都是‘源’。”“‘源’有字源、语源”“字源又可分为形源、音源、义源;语源又可分为典源、证源(所谓始见例)。”“典源、证源只是文献、语料问题,属于书证层面,实为文化源……字源才是真正的语言文字问题,基本上属于字头层面。”《辞源》讲究的是“用字之源”“以传世古典文献(下限至鸦片战争)所用字作为阐释对象。上不引用甲骨、金文,下不用近现代的新造字和简化字”,在筛选古代文献中的用字时,以“源”为首选标准。这是楷体层面的“源”,符合传统就是“源”,通用就是“源”。这样处理,“有利于纵向沟通(即古今沟通)和横向沟通(即陆台沟通)”。王宁教授说,“《辞源》是以古代典籍的语词及其解释为信息载体的中国传统文化知识库”,“《辞源》保留了中国古代文化的话语权”,“为阅读者还原中国古代对这个词语使用的原貌”,以免读者用外国的和现代的词语意义去附会古代。《辞源》是通向传统文化的一座桥梁,每一次修订都是为了加固这座百年大桥。

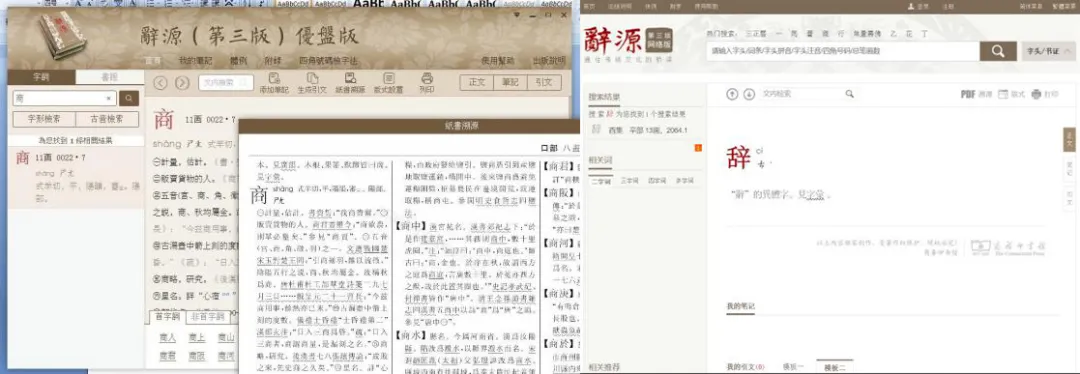

△ 优盘与网络版《辞源》

人类进入网络世纪,出版业顺应时代潮流而发展,告别了铅与火、光与电的时代而迈入数与网的时代。《辞源》第3版敢领潮流之先,在出版纸质版的同时推出了网络版和优盘版,实现了纸电同步。数字版《辞源》的数据加工和技术调试历时半年,为读者提供了笔记、引文、纸质书对照等一系列增值服务。对年轻读者和研究者来说,数字版《辞源》提供了更多的便利。

作者简介

汪惠迪 1937年3月生于上海。1956—1979年先后在山东曲阜师院和常州教师进修学校从事现代汉语教学。1979年5月移居香港,先后在香港、新加坡文字应用一线工作,致力于中文国际传播与应用、国家通用语言与文字规范化推广。2000年9月退休回港,专注从事培训、辞书编纂、审稿及撰写语文评论等。现任上海《咬文嚼字》特约编委、上海教育出版社《语言文字周报》编委。著有《时代标准写字字典》《新加坡特有词语词典》《华文字词句》等多部工具书,以及《狮城语文闲谈》《缤纷世界说语用》《语言的风采》《语言的魅力》等专著。

参考文献:

1.王宁:《百年<辞源>的现代意义》,《光明日报》2015年12月22日

2.陆尔奎:《<辞源>说略》,《辞源》第1版

3.何九盈、王宁、董琨:《<辞源>:通往传统文化的桥梁》,《辞源》第3版前言

本文原名《纸电同步百年辞源换新装》,载于新加坡宗乡会馆联合总会《源》总第121期,2016年6月;收入《语言的魅力》,商务印书馆2022年11月出版