方志淮安 | 刘鹗:不仅写了《老残游记》,还把“淮医”带到了新疆

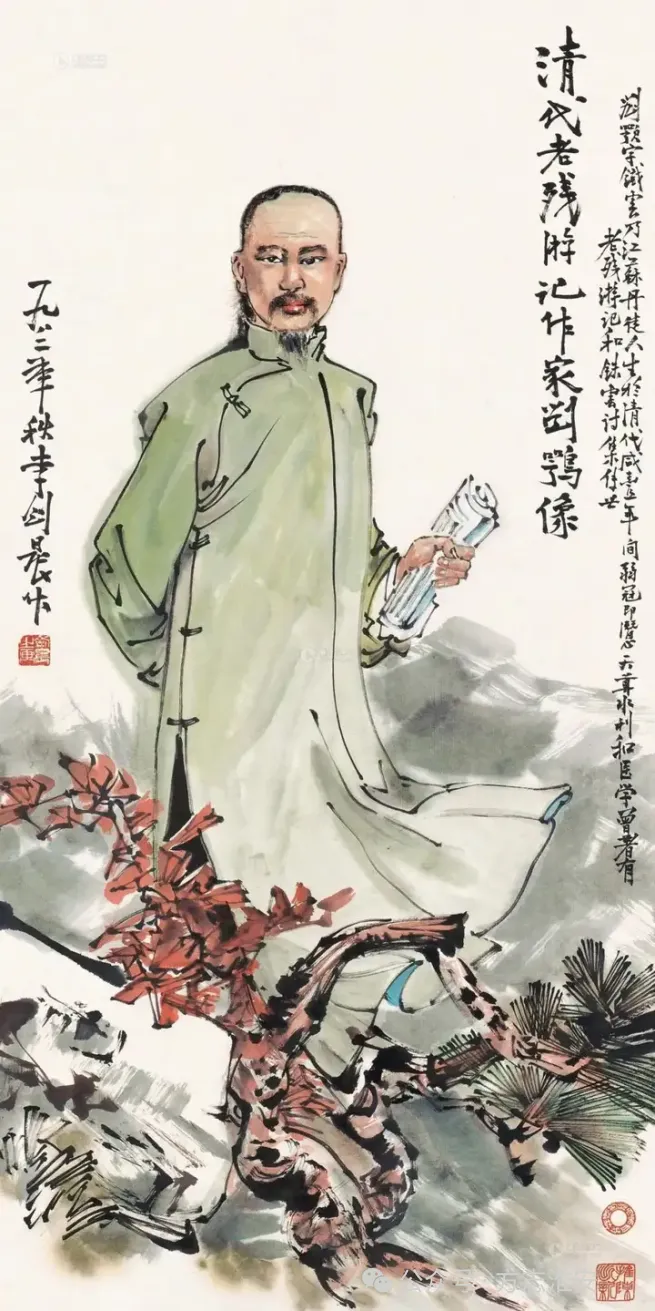

侠医,是刘鹗流放新疆迪化时,用淮医技艺帮当地人治病后,民众送给他的美称。刘鹗出生于江苏丹徒(今镇江市丹徒区),寄籍山阳县(今淮安市淮安区),是著名小说《老残游记》的作者。刘鹗学识博杂,涉猎众多领域,为我们留下了许多宝贵的文化遗产。在医学方面,他从小就喜欢淮医,跟母亲学医术,在河下开药店,并用淮医技艺为人治病,故可称之为“走方郎中”。

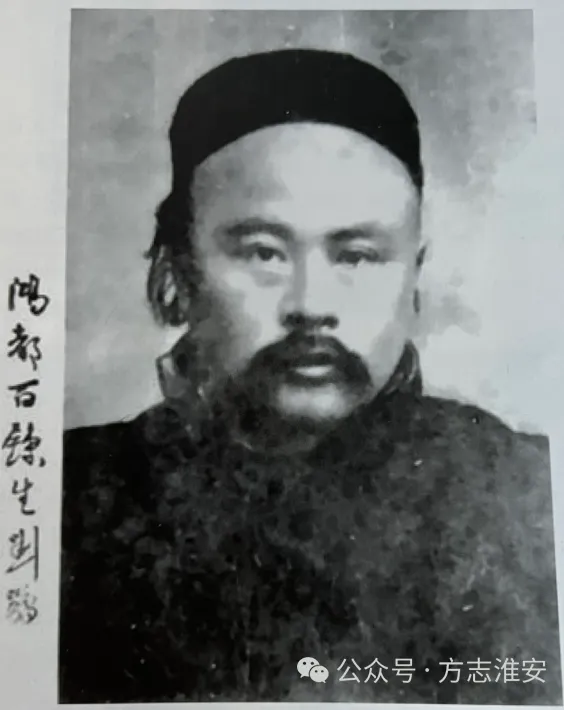

刘鹗像

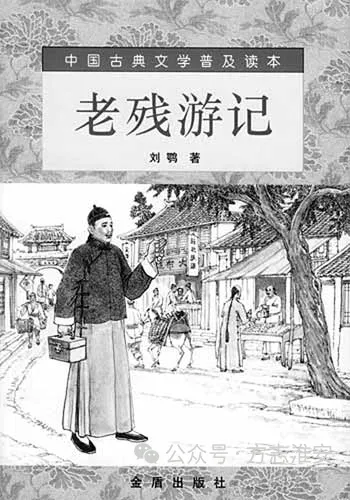

刘鹗还对淮医进行了深入研究。在青年时期,他便将吴鞠通的医著《温病条辨》改编成押韵且便于记忆的《温病条辨歌括》,共三卷。在署名时,他写为“淮阴吴鞠通先生著 丹徒刘云抟(云抟为其字)歌括”。此外,他还著有《人寿安和集》《要药分剂补正》等医学著作。值得一提的是,他创作的《老残游记》一书中的主人公,是以一个浪迹江湖的医生形象出现的。

刘鹗的《老残游记》就是以一行医为主人公

刘鹗于光绪三十四年(1908)被诬陷遣戍新疆迪化(今乌鲁木齐市)后,看到当地百姓有病难治,想到自己在淮安学到的淮医技艺和自己“养以天下为己任”信仰,便再次“悬壶”,当起“走方郎中”,为病者搭脉问疾,开方配药。轻者在他居住的室里应诊,重者则亲自送医上门,遇有贫困患者,还免费给药。

刘德隆、刘瑀在《刘鹗年谱长编》中描述了刘鹗在迪化的行医经历。刘鹗到了新疆后只能自投城隍庙,寻一栖身之处。当时的城隍庙位于迪化大西门(原新中剧院故址,今新拓大厦),刘鹗被庙内主事收留,安顿在戏台底下左侧的第三间小房内居住。房门自书海瑞“人心莫高,自有声成造化;事又前定,何须巧用机关”对联。为维持生计在庙里应诊,重症患者送医上门,遇有贫穷患者,还免费给药,因而声誉传遍全城,各地患者慕名前来求他治病。

清末时的迪化

当时,城隍庙中有一位名叫刘阳春的道士,号称“刘长腿”。他见刘鹗为病人治病时医术高明,且为人善良,内心深受感动,对刘鹗十分敬佩,便主动提出与刘鹗一起为当地民众治病。此后,刘长腿凭借对本地地形的熟悉以及能识别药草的优势,每日负责外出采药,而刘鹗则在庙中坐诊应诊。为此,刘鹗还特意写了一首诗赠给刘道士。诗名就叫《赠刘道士》,诗曰:

道人居市不居山,

治病救人岂等闲。

凭得阳春两只脚,

一生几度玉门关。

清末迪化街景

刘长腿与刘鹗共同行医之事,多年以后被梁涣环写进《刘鹗流放迪化》文中。文中说,刘鹗与刘长腿合作行医,所得的诊费除了为那些贫穷的患者免费诊病赠药外,还对饥寒交迫的穷苦人给予周济。久而久之,一传十,十传百,“二刘侠医”的美称就在迪化远近闻名了。由于刘鹗的医术高明,学问渊博,又善待病人,前来求医求学的人络绎不绝。刘鹗也借此聊以自慰。而新疆迪化人一直没有忘记刘鹗当年为他们治病的事,以至于在刘鹗病故76年后的1985年1月1日,《乌鲁木齐晚报》还刊出在当地流传多年赞美刘鹗的一首诗:

刘鹗原籍苏丹徒,

流放迪化真凄楚。

巧遇长腿共行医,

为民治病传千古。

在新疆行医的事,刘鹗在《致毛庆蕃信》中也提到:“去腊到狱,以读书写字为消遣。计腊尽,忽思狱中若得病必无良医,殊为虑。故今年正月为始,并力于医。适同狱高君携有石印二十五子,借其《内经》潜心研究,三两月间颇有所得。又觅得《伤寒》《金匮》诸书,又得徐灵胎医书八种,及《医宗金鉴》《医方集解》《本草从新》等书,足资取财。迩来颇有进步。”

刘鹗在新疆迪化帮患者治病之余,还应当地一些店主之邀,撰写了多副店联,从中可窥见他当时的生活状态。其中有:

给李文谨理发店题联

流水小桥催钓影,

春风深巷卖花声。

给油条豆浆店题联

白面生入油锅,浑身金甲;

胖小子进磨口,柏水窦章。

给染布店题联

财源黑手莫黑心,

生意白来没白去。

给烤肉店题联

一扦串起若干块,

红火烧来百味香。

位于淮安市淮安区的刘鹗故居

刘鹗流放新疆迪化,不仅把淮医带到新疆迪化,帮人治病,在当地获得“侠医”声誉,而且还潜心研究医学,撰写了《人寿安和集》医书。

作者简介

徐怀庚,淮安织布厂退休职工,主要研究地方文史。多年来,在《人民日报》《工人日报》《法治日报》《中国水运报》《解放日报》《钟山风雨》《江苏地方志》《淮安日报》《淮安区报》等多家报刊发表散文、随笔、言论等稿件上千篇。