陈武:扬州、海州?朱自清的“故乡”究竟在哪?

朱自清在《我是扬州人》里开头提及:“我家是从先祖才到江苏东海做小官。东海就是海州,现在是陇海路的终点。我就生在海州。”海州是朱自清的诞生地,更是其祖辈父辈曾经生活过的地方。从牙牙学语到初识句读,朱自清在海州生活的时间虽然不长,但海州的方言印刻在他的脑海里,不时出现在他的作品里。海州城古朴、厚重的底蕴如雨露般滋润了朱自清的心灵,哺育了他的感情,丰富了他的想象力,使这位文坛大师的情怀永远充溢着诗情画意。

主讲人

陈武,中国作家协会会员,江苏省作家协会理事。

主讲内容

一、我就生在海州

“我家是从先祖才到江苏东海做小官。东海就是海州,现在是陇海路的终点。我就生在海州。四岁的时候先父又到邵伯镇做小官,将我们接到那里。海州的情形我全不记得了,只对海州话还有亲热感,因为父亲的扬州话里夹着不少海州口音。”这是朱自清《我是扬州人》里开头过后紧接着的一段话。

朱自清写《我是扬州人》时,是在1946年9月25日,当时的民国东海县政府确实设在海州。朱自清说他的先祖到“江苏东海做小官”,在语言表述上不够准确。因为他的祖父朱则余做官时是在清朝光绪年间,而且做的是州官,不是在“东海做小官”。那时的海州是直隶州,除州治外,管辖赣榆县和沭阳县(1912年海州州治才分出灌云和东海两县,灌云县城设于板浦,东海县城设于海州;1958年,灌云一部分乡镇划出去和涟水一部分乡镇又成立灌南县)。所以,在“东海做小官”是不准确的。这是第一点。表述不准确的第二点,朱自清说“东海就是海州”。我们知道,朱自清所说的“东海”,就是指民国时期的东海县,不是指他祖父做官时的海州。而事实是,他祖父做官时还没有东海县。他写这篇文章时,东海也不是海州,只是东海的县治设在海州,当时的海州和新浦等,都是东海县所设的镇。所以,也不能说“东海就是海州”。正确的表述方式,应该是这样的:“我家是从先祖才到江苏海州做小官的。海州就是现在的东海县政府所在地。”但接下来,朱自清又着重强调一下:“我就生在海州”,这个强调是非常精准的。

朱自清的父亲与儿孙

还有第三点疑问是,朱自清说他的祖父朱则余做的是“小官”。以朱自清写此文时(1946年)的理解,也许朱则余做的就是小官,但事实上,这个官也不是太小,特别是说他父亲在“邵伯镇做小官”。两个“小官”相比较,朱鸿钧的官属于州官序列。清朝光绪年间海州直隶州的承审官,主管的是全州的民刑案件,相当于现在的法院院长了。而当时不像现在这样,公检法司分工明确,整个公检法司这一大块都由朱则余一个人负责。如果一定要拿现行机制往上靠,朱则余的“小官”,相当于现在的政法委一把手了。

朱自清在《我是扬州人》里,还有一个表述不够精准的地方,就是“父亲的扬州话里夹着不少海州口音”。朱自清是在1901年跟随其父亲朱鸿钧和母亲一起到达高邮邵伯镇(今属于江都)定居的,住在邵伯镇万寿宫,这是一个道观,也是江西人的会所。由于朱鸿钧从出生到离开海州,一直都生活在海州,那他一定是操一口地道的海州方言了。到了邵伯,及至后来定居在扬州城里,为了便于交流,会学一些扬州话,特别是扬州的一些市井方言。当家里人在一起交流时,肯定都是以海州话为主的,偶尔会掺插一两句扬州的市井方言。而朱自清,就是在这样的语言环境中长大的。所以,朱自清这段话准确的表达应该是:“父亲的海州话里夹杂着不少扬州方言”才精准。

二、朱自清的身世之谜

1948年8月26日,在朱自清逝世十多天以后,他的好友、同事浦江清先生写了一篇《朱自清先生传略》,文中有这样的话:朱自清“原籍浙江省绍兴县,祖父讳则余,字菊坡,祖母吴氏。祖父为人谨慎,在江苏东海任承审官十余年,民国纪元前七八年退休,迁居扬州。父讳鸿钧,字小坡,母周氏。”这里的“东海”也应是海州。

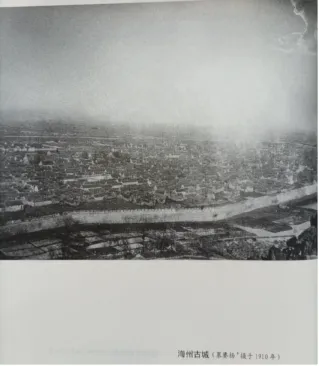

清光绪年间的海州城,城墙还很完好,属于砖、石、土混合结构,非常坚固,也非常壮观。共有东西南北四座城门,有的城门还有瓮城,便于作战时攻防使用。城门上的椎楼四檐高挑,巍然屹立。

该传略说得很明白,朱自清原籍是浙江绍兴县人。这是指他的朱家的谱系。为什么这么说呢?因为朱自清的家世较为复杂——朱自清原本姓余,高祖父叫余月笙,浙江绍兴人,在扬州做官,住在甘泉衙门楼上,酒后不小心坠楼身亡。夫人不堪忍受突发之灾,跳楼殉夫。其儿子余子擎年幼,被浙江绍兴同乡朱氏收养,遂改姓朱。余子擎成为朱子擎,即朱自清的曾祖父。余子擎改称朱子擎几年后,已经长大成人,朱家安排朱子擎到苏北涟水县花园庄谋生,不久后,朱子擎和当地姓乔的富裕之家小姐成婚,朱子擎给儿子起了个极有意味的名字——朱则余。朱,则余,也就是“姓朱其实是姓余”,提醒他不要忘了祖宗。

朱闰生在《自清府君事略》一文中说:“我的曾祖父原姓余,承继朱氏,遂姓朱。”朱则余字菊坡。仿效朱自清在《我是扬州人》里那肯定的口气说话,朱则余就出生在江苏涟水花园庄。朱则余就是朱自清的祖父。朱则余娶妻吴氏,生子取名鸿钧,字小坡,即为朱自清的父亲。朱自清的母亲叫周绮桐,是绍兴人。在《我是扬州人》中,朱自清也有明确的表述:“……绍兴我只去过两回,每回只住过一天,而我家里除先母外,没有一个会说绍兴话。”

关于朱子擎到花园庄谋生,要从朱家的“势力”说起。绍兴出师爷,收养朱子擎的朱家属于“师爷系”的。“绍兴师爷”在明清两代的政治舞台上,是个举足轻重的“体系”,这些“师爷”都是应试不弟而才华出众者,他们被各级官员聘用,帮助其出谋划策,或直接料理政务,撰写文书,包括奏折,手里掌握了一定的实权。这些人就俗称“师爷”。他们互通声息,抱团取暖,互相帮助,形成了一个特殊的师爷体系的官场形态。朱子擎长大成人后,也要谋得一份差事,其养父就利用得天独厚的资源,给朱自擎找了一份工作,即花园庄学田的管家。“学田”也是旧时的一个特殊行业,相当于现在的国营农场。只是明清时期的学田,只是用来资助当地办学用的,将其收入作为办学用的专项经费。朱子擎通过养父辈间的师爷关系,谋得一个“租头”一类的小角色,也算是有了稳定的工作。这个角色虽然算不上官员,但“油水”也不少,加上他的朱氏背景和个人的勤劳,逐渐就在花园庄扎下了根,娶妻生子,成就了朱自清这一支人。

我曾数次去过花园庄访问过当地村民,证实了韩庆学先生的考证,比如在花园庄的村民中,有些七八十岁的老人上溯三四代就找不到自己的根了(祖坟地即是实证),说明他们祖辈都是讨荒或避乱才到花园庄成为佃农的。花园庄附近的大量土地,早先是沼泽和滩涂,经多年改造和风雨浸蚀后,才可耕种。此外,花园庄没有姓乔的,但是附近的村镇上有乔姓大族。朱子擎经媒人说合和附近村镇的乔氏成婚,经几代人口耳相传,到了朱自清这里,就把乔氏也说成是花园庄人氏了。

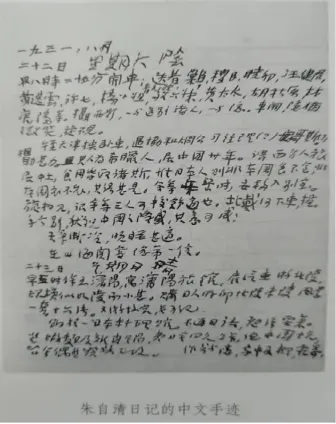

说到朱自清和绍兴的关系,这里可以多讲一点,朱自清和鲁迅家也是有亲戚关系的。据朱自清弟弟朱国华在回忆朱自清的文章中披露:“我家原是绍兴人氏,母亲周姓,与鲁迅同族。外祖父周明甫是有名的刑名师爷,曾在清朝以功授勋。周朱两姓门户相当,常有联姻,均为当地大族,鲁迅的原配夫人朱安,也是我家的远亲。”(《难以忘怀的往事》,江苏文史资料编辑部1992年10月版)而朱自清也一直和鲁迅保持着往来,虽然不太亲近,但也不太坏。从朱自清日记中可以看出,比如1936年9月26日,朱自清日记云:“访鲁迅太太。借二十元,为吉人婚事也。”不论什么时候,能互相借钱,关系都应该不一般吧。

三、朱则余和朱鸿钧的职场

朱自清祖父朱则余没有任何功名,连个秀才都不是。他是如何能在海州做承审官的,政绩又如何?目前还没有找到确切记载的资料。而朱自清的父亲朱鸿钧能到邵伯做个油水不小的小官,同样需要理理清楚。

我们可以通过朱自清的文章和朱国华等人的回忆,去尝试理解并推断出一个大概来。

先来看朱自清的散文《择偶记》,文中说到在家里人不断地提亲所介绍的一个“聪明伶俐”的女孩时,有这样的一段话:“本家叔祖母用的一个寡妇老妈子熟悉这家子的事,不知怎么教母亲打听着了。叫她来问,她的话遮遮掩掩的。到底问出来了,原来那小姑娘是抱来的。”这段话里提到了一个非常重要的人物,就是“本家叔祖母”。我们前边已经了解了朱自清的身世,说明朱自清的高祖父(就是抱养余子擎的朱氏)在扬州的后人还有较强的势力。因为这个“叔祖母”能用得起“老妈子”,至少说明家境不差吧,而分散别处的朱门的族人中,还有可能出了更有本事的人。这就不难理解为什么朱自清的父亲朱鸿钧在海州一直赋闲,却能到邵伯去做小官了。用中国传统的人情世故来推测,朱自清的祖父,通过扬州老朱家(师爷)的关系,才为朱鸿钧谋到了这么个差事。

朱自清有一篇散文叫《看花》,文中讲到他家在扬州租住的第一个宅子,这个宅子很大,有花园,有廊榭,朱自清在文中说:“还有一座太湖石堆成的洞门;现在想来,似乎也还好的。”这么一个大园子,产权是谁的呢?属于他同族本家。朱国华在《朱自清在扬故居踪迹》一文中,说到他们在扬州的第一次旧居,说:“1903—1909年住扬州城内天宁门街,是和同族朱姓同门居住的,我和妹妹玉华都生在这所房子里。因为当时我年岁很小,对于房子内部的结构记不清了。只是在长大以后有几次路过那里,看到那座房子的大门很宽广,门楼里面有八扇屏门,从大门外的街上向北望去,已看到天宁门的城门了。”这么一座豪华的大宅子,可不是一般人家。

我们再来看朱国华在另一篇文章《难以忘怀的往事》一文中说的:“外祖父周明甫是有名的刑名师爷,曾在清朝以功授勋。”从这段话中我们知道,朱自清的外祖父被“以功授勋”过,而且是有名的“刑名师爷”。如前所述,“师爷”是中国古代特别是明清两代一种特殊的官场文化,清末民初的文人徐珂在《清稗类钞》中说:“盖仆从之于官,称老爷;于幕友称师爷。刑名(师爷)、钱谷(师爷)二席均得此称。”师爷是干什么的呢?实际上就是为幕主出谋划策,参与机要;起草文稿,代拟奏疏;处理案卷,裁行批复;奉命出使,联络官场等,身份非常特殊,所以,府内衙役、仆从等尊主官为“老爷”,称宾友为“师爷”。经过多年的演进,“师爷”队伍有所扩展,由各级地方行政官署扩展至士绅之家和工商旺族之家,不仅称呼依旧,而且连其类似佐僚人员亦统统名之为“师爷”。在清代,师爷非常活跃,上自督抚,下自州县,都聘请师爷佐理政府事务。需要说明的是,师爷机构不只是一个人,通常都有几个或十几个人,甚至是多达三四十人的一个组织。用一个不太恰当的比喻,“师爷”就相当于现在的书记处或研究室。那么朱自清的外祖父是有名的刑名师爷,又来自著名的“师爷之乡”绍兴,他的人脉关系就极其广泛了。简单疏通一下,给赋闲的朱自清的父亲朱鸿钧找个差事干干,还不是一句话的事?同样的道理,收养朱自清曾祖父的朱氏本人,也是有名的师爷,以他绍兴人的身份以及师爷的加持和广博的人脉关系,为朱则余谋个承审官,想来也不难。亦或是先做个小官吏,经过自己多年的努力当上承审官,这样的路径也是有可能的。

朱自清日记的中文手迹

四、朱则余手书《朱子家训》

朱则余读过多年私熟,有较深的旧学根底,虽然没有取得功名,但也能书能文,加上从小受绍兴师爷家族的影响,文书写作和书法水平都能拿得出手,所以承审官才能一干十余年。朱则余的书法虽然不能自立门派,但是,基础很好,基本功扎实,所书也是规规矩矩,偶有人求字,或好友间的交流,也会展纸挥毫。目前只知道他书写过楷书《朱子家训》。他在海州的家里,就挂有一幅自书的《朱子家训》的中堂。小时候也没少对朱鸿钧讲《朱子家训》里的故事,家里人也都能熟背《朱子家训》,朱则余还多次教导家人,按照老本家的家训做人行事。就连年幼的朱自清,也要跪在家训前,跟着爷爷一句一句地学读,朱自清童稚的声音便多次在家院里回响。

《朱子家训》是明代末年出生的江南文人朱柏庐所著,叫《治家格言》,全文只有五百来字,内容简明,便于背诵,此中有不少格言式警句,如“一粥一饭,当思来处不易”“宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井”等,至今仍被很多人熟知。由于在民间影响很大,就把“格言”改成“家训”,还被刻成各种版本、配上版刻图像的小书售卖。朱则余从海州任上退休投奔儿子时,还把这幅《朱子家训》也带上,挂在了扬州的家里,继续以警示子孙后代。

朱自清的妹妹朱玉华在回忆朱自清时还提到过:“我们家客厅里挂着一幅祖父手写的《朱子家训》,家里的人都要照着做,所以日常生活都很有规律,而且也成了习惯。”(《朱自清研究》周锦著,台北智燕出版社1978年4月出版)朱玉华出生于1908年,她能记得这幅祖父手书的《朱子家训》,至少该有五六岁了吧。而且朱家的家教确实严格,据朱玉华回忆,她小时读书,书不会背,二哥朱物华就罚她跪着背,面对着《朱子家训》,直到背熟了才允许起来。朱自清则相对温和一些(也是受《朱子家训》的影响),每当看到弟弟如此严厉地重惩罚妹妹时,就小声和朱物华商量,说女孩子跪着不好看,让其站起来背书。朱物华不同意。朱自清就主动把辅导妹妹读书学习的事揽过来,朱玉华从此也就不再跪着背书了。

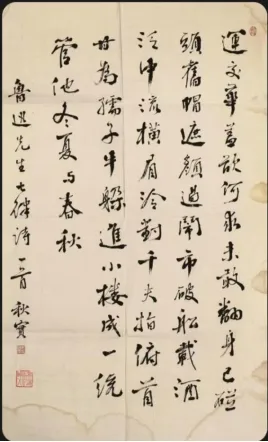

《朱子家训》五百多字,朱则余所写的中堂,只能写中楷。朱自清的书法功力也很深厚,他的大中楷书法,早先是走颜真卿的路子,行书酣畅,沉稳大气,笔笔利落,十分严谨;小楷也十分精妙。中年以后略有变法,迷恋黄庭坚和张黑女等书家,颜筋柳骨中又参有欧楷的严谨法度,无论是起笔、行笔,还是收笔,都是笔笔到位,字字精准,尤其是转折之笔,更加干脆利落,字形上也给人一种很大气的感觉。观其楷书水平,已经达到了相当高的水准和境界。那么,朱自清从小就跟着祖父朱则余一起生活、成长,私塾回来后也要背书和临帖,祖父少了不也会进行检查和辅导,其书法水平是否也会受到祖父的影响呢?答案是肯定的,从中也可揣摩出朱则余手书的这幅中堂楷书《朱子家训》的书法风格了。

朱自清书法

五、离开海州

1901年秋冬之时,朱自清虚年4岁了,父亲朱鸿钧从海州出发,到高邮的邵伯镇做了个小官——典史。虽然朱自清文章中没有就这个官职的来龙去脉做详细的介绍,如前所述,可能和祖父朱则余的家族背景或外公周明甫的师爷关系网有关。朱则余渐渐老去,正值壮年的儿子没有工作也不是个办法,托朋友故交,谋点“私利”,给儿子介绍一个工作也在情理之中。这样,朱鸿钧到了隶属扬州的高邮邵伯谋生了。朱自清不久就被父母接到了邵伯任所,从此离开了出生地海州,开始了“我是扬州人”的人生之旅。

朱自清与夫人、子女在清华园(1947年)

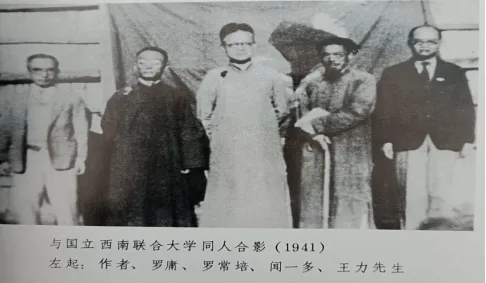

与国立西南联合大学同人合影(1941年)

左起:朱自清、罗庸、罗常培、闻一多、王力先生