雷平 曾侨 | 清后期《肇域志》稿抄本递藏考述

提要

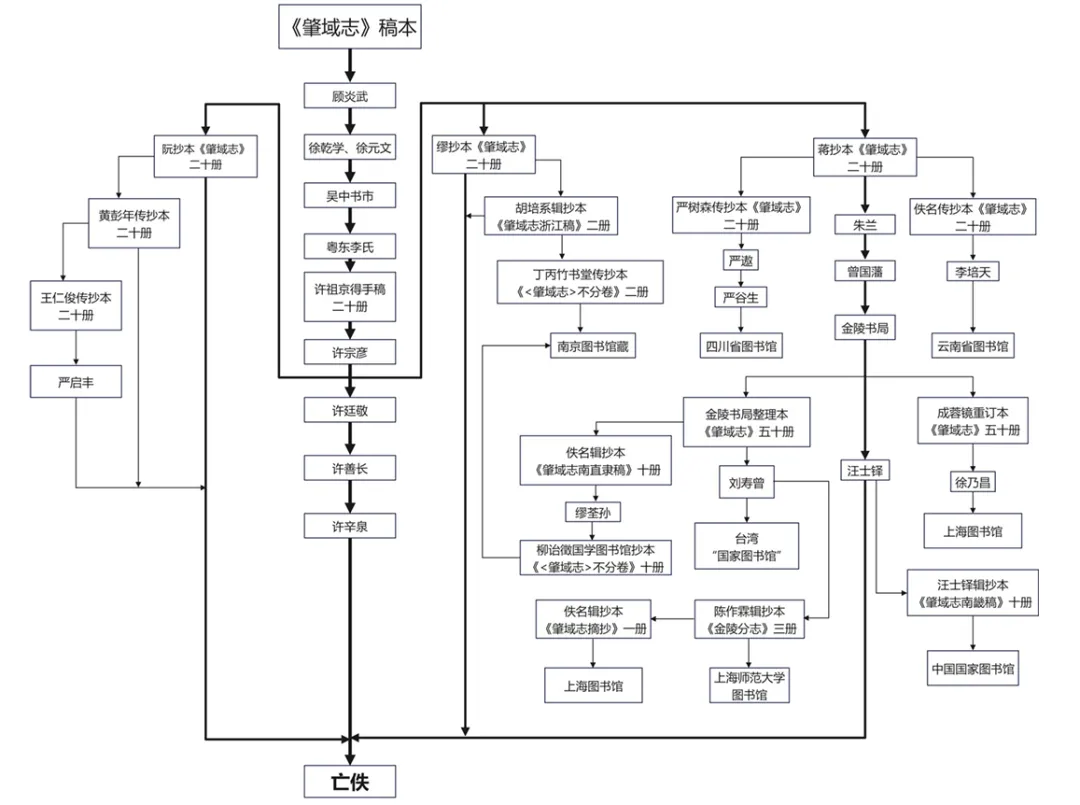

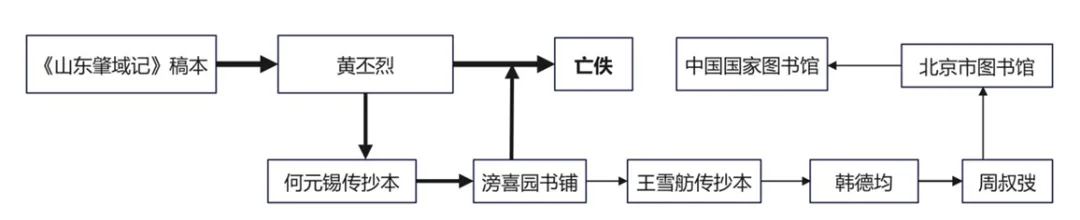

《肇域志》稿本在顾炎武去世后,经徐乾学、徐元文、粤东李氏、杭州许祖京家族递藏,亡佚于太平军二陷杭州之役。然而该志亡佚前已经形成了阮元抄本、缪梓抄本和蒋光焴抄本三个系统;亡佚后,在三种抄本的基础上又衍生出多种传抄本、辑抄本,形成了一个复杂的“稿本—抄本—辑抄本”传衍谱系。顾炎武手订的《山东肇域记》稿本,经黄丕烈收藏后失载,但形成了何元锡抄本、王雪舫抄本两个系统。

关键词

顾炎武;《肇域志》;稿抄本;舆地学;书籍史

《肇域志》是顾炎武托付“后之人有同志者,为续而传之”的未完遗篇。康熙年间,顾炎武又以所撰《山东肇域记》“数卷为例”为后人指示续修门径。由于《肇域志》稿抄本传衍关系复杂,学界对《肇域志》稿抄本的递藏关系研究较少。1982年,国务院古籍整理出版规划小组做出整理点校《肇域志》的决定,一些学者随即对《肇域志》的主要版本及其文献价值进行了初步探讨,但对各种版本之间的传衍关系缺乏细致梳理,朱惠荣称《肇域志》稿本在顾炎武去世后被“后人作价”贱卖的观点,似无确证。2004年,《肇域志》点校本的出版推动了《肇域志》版本研究的进展,王文楚在《肇域志》“点校说明”中主要盘点了现存抄本的种类,但对稿抄本递藏关系的梳理仍有舛误:其一,王文楚称《肇域志》稿本在太平天国运动中为左宗棠所得,并经“左宗棠—朱衍绪—曾国藩—汪士铎”递藏,最终交付金陵书局整理的观点,乃袭取朱惠荣旧说而缺乏证据;同时对《肇域志》稿本最终去向又语焉不详。其二,王文楚认为金陵书局整理的清抄本是根据《肇域志》稿本而来的观点,显系未见《张文虎日记》等新史料所导致的错误判断。段志强的“顾祠”研究以及金晓东的蒋光焴研究都简要概括了《肇域志》递藏过程中的单个环节,不过缺乏整体视野。《中国古籍总目》统计了《肇域志》清抄本、陈作霖抄本、王雪舫抄本、《肇域志南畿稿》《肇域志摘抄》等抄本的具体馆藏信息,但对各种版本之间的传衍关系缺乏梳理,且遗漏了新发现于台湾“国家图书馆”的《肇域志》清抄本。近年来国内部分图书馆开始对馆藏古籍进行数字化,各类《肇域志》抄本的传衍关系亟待厘清,以彰显其文献价值。有鉴于此,对国内现存《肇域志》抄本的产生、传衍关系进行系统性的梳理考订,具有重要的现实意义。实际上,清后期《肇域志》稿本递藏、亡佚过程较为清晰,唯抄本传衍情况较为复杂。嘉道以降,《肇域志》逐渐形成了阮元抄本、蒋光焴抄本和缪梓抄本三个版系。太平天国运动以后,晚清士人在挽救江南文献的时代背景下,纷纷据所见抄本辑抄出有裨江南舆地学的内容,产生了多种辑抄本。形成了一条“稿本—抄本—辑抄本”的版本传衍链。

一 《肇域志》稿本递藏考

顾炎武《〈肇域志〉序》言:“自崇祯己卯起,先取《一统志》,后取各省府州县志,后取二十一史,参互书之”,耗二十年心血始成《肇域志》初稿,包括二京十三布政司,共十五个部分,不分卷。然“精力之已衰”,顾炎武已无力将其删定成书,乃寄希望于后学谅其苦心,“续而传之”。为此顾炎武又借山东通志局修志契机,率先将《肇域志》山东部分删定成书,为后世学人提供一个可资借鉴的续纂方案。然而,在顾炎武去世后不久,《肇域志》就面临着散佚的危机。据张穆《顾亭林先生年谱》载:康熙二十一年(1682),顾炎武卒于曲沃,嗣子顾衍生入关中收取“所寄各姓处书籍”,后将“所有遗书文券皆携往都中”交给徐乾学、徐元文兄弟以及顾炎武之侄顾洪慎。康熙二十四年(1685),徐乾学任《大清一统志》副总裁,曾将《肇域志》精粹部分“采入《一统志》”。又据《柳南随笔》载:顾氏《肇域志》手稿藏于“外甥徐健庵家,今不知其存亡矣”。可知《肇域志》稿本在顾炎武殁后,归于徐乾学、徐元文兄弟二人。然徐氏兄弟对顾炎武遗稿又“不知爱惜,或为人取去”,遑谈珍藏。康熙二十八年(1689),徐乾学修传是楼,号称“藏书甲天下”;所撰《传是楼书目》共著录藏书逾“三千九百余种”,涉及顾炎武的著述仅为:“《音学五书》三十八卷,十二本、又一部三卷,二本、又一部,一本,抄本;《唐宋韵谱异同》一本、又一部,一本;《金石文字记》二卷,二本;《下学指南》一本;《日知录》八卷,二本一套、又一部,二本,抄本;《谲觚十事》一卷,一本”,《肇域志》竟不在其中。可知至迟在徐氏兄弟去世之前,《肇域志》或已从其手中流失。

康熙三十年至三十三年(1691—1694),徐乾学、徐元文先后坐劾忧惧而亡,所藏顾炎武遗稿“归诸其嗣”。康熙四十六年(1707),顾衍生在所撰《〈菰中随笔〉跋》中追忆早年追随顾炎武北游情形,称“趋庭之暇,常见稿本名目”,经徐氏兄弟“取至都中,不克常见”。其所得顾氏遗稿多“从诸友处攈摭一二”,又与顾炎武弟子潘耒多方搜讨谋刻顾炎武遗著。然潘耒遂初堂本《亭林遗书十种》仅有《左传杜解补正》3卷、《九经误字》1卷、《石经考》1卷、《金石文字记》6卷、《韵补正》1卷、《昌平山水记》2卷、《谲觚十事》1卷、《顾氏谱系考》1卷、《亭林文集》6卷、《亭林诗集》5卷,《肇域志》不在其中。潘氏亦以“未及刻《肇域志》为憾”。

顾洪慎之子顾世棠曾多方“搜罗先世手泽”,并“构遗清堂”贮藏,以“俾世守”,仍未见《肇域志》手稿。昔日与顾炎武友善而卒其后者,也未见提及《肇域志》手稿下落,连朱彝尊也慨叹《肇域志》之“繁复而惜其散佚”。乾隆初年,程瑶田游于京师,也只在京师藏书家手中见过零星几卷《肇域志》抄本残页,“余书遍访无之”。由此可推断,《肇域志》手稿从徐乾学、徐元文手中流失后,京师亦且不易得,又未回到顾炎武家族及其门人故旧手中。朱惠荣称《肇域志》稿本由顾氏“后人作价让给广东李氏”,此论恐无确证。

乾隆五十八年(1793),杭州许宗彦自称得《肇域志》手稿。据许宗彦《〈肇域志〉跋》载,此《肇域志》手稿得自“粤东李氏,盖李之先自吴门购归者”。粤东李氏今已无考。许宗彦,字积卿,浙江德清人,嘉庆四年(1799)进士,授兵部主事,就任逾两月以亲老辞归不复仕,为阮元姻亲;父祖京,乾隆三十四年(1769)进士,乾隆五十年(1785)任广东布政使,乾隆五十九年(1794)“乞养归里”。许祖京任广东布政使时,许宗彦随侍得以“遍游滇黔东粤”,又据许善长言,《肇域志》手稿乃其“先曾祖得之粤东藩司任内”,可见《肇域志》手稿确为许祖京、许宗彦父子购于广东。许宗彦跋言此本“中阙北直隶、江西、四川三省,存者凡二十册,册或四十余翻,或三十余翻,无卷帙之分”。由此可推断:《肇域志》手稿从昆山二徐手中散失后流入江南书市,经“粤东李氏”购回广东收藏。许祖京、许宗彦父子复从广东购得,带回杭州,然已非全本。嘉庆初年,许祖京去世后,许宗彦“仕居杭州,杜门以读书为事”,《肇域志》手稿留在杭州,经由许宗彦、许廷敬、许善长递藏。

咸丰十年(1860),太平军陷杭州,许宗彦之孙许善长将藏书匿入“柴垛假许辛泉家”。次年(1861)太平军再陷杭州,许辛泉家“先为太平天国王府”,同治三年(1864),左宗棠克复杭州又“就辛泉屋为行台”,《肇域志》遂“不可问矣”。据丁申《武林藏书录》载:“辛泉家为伪府,克复后为左制军行台”,许氏家藏书“烧残撕毁,益不可问矣”。又据许宗彦之婿徐乃昌致缪荃孙函所言:太平军陷杭,许氏藏书并未全毁,“左文襄克复时,悉搜括捆载而去”。丁丙称许辛泉家“所留残帙,半为兵勇攫卖市上”,又称当其谒见左宗棠时,“述及所遗书多不全,当惜未之详检也”。今遍检左宗棠年谱、文集及其幕僚诗文集,未有提及《肇域志》手稿下落者。从当世之人各执一词的史实来看,太平天国后《肇域志》手稿就已经下落不明。王文楚在《肇域志》“点校说明”中称《肇域志》稿本在左宗棠克复杭州时被发现,后经“朱衍绪交与曾国藩,曾国藩交与幕僚汪士铎整理”,此论袭取自朱惠荣《评〈肇域志〉》一文,但又未详考其传衍环节。朱衍绪,字镇夫,同治六年(1867)举人,为安徽学政朱兰第三子,自幼随侍朱兰,交游不广。考其交游网络,与左宗棠无涉,与曾国藩所交亦浅。《曾国藩日记》“同治六年九月二十六日”条载:朱兰携“长子朱朗然与第三子新举人朱衍绪皆来一谈”;同年“十月初二日”条又载:朱兰季子“朱衍绪新中浙江乡试,余前阅文,决其必中,索饮喜酒”。此后未见二人别有交集,亦未提及转交《肇域志》稿本之事,且曾国藩交汪士铎整理之本原为蒋光焴抄本,下文详其情。可知朱惠荣、王文楚所言《肇域志》稿本经由“左宗棠—朱衍绪—曾国藩—汪士铎”辗转传递的情形,恐无其事。

同治六年,许善长首谒顾炎武祠并题跋文:“《肇域志》手稿廿册,藏予家四世”“咸丰庚申岁,粤逆陷杭州,家藏书四十余橱,散佚无有存者”。同治八年(1869),周寿昌谒顾祠,“目许君前跋”忆及道光间在许家观赏《肇域志》手稿之事,痛惜稿本于“粤寇陷浙第二次始被毁弃”。由此可断定,许氏家藏《肇域志》手稿历经许祖京、许宗彦、许廷敬、许善长四代递藏,终亡佚于太平军二陷杭州之役。

二 阮元、缪梓抄本《肇域志》亡佚考

阮元,字伯元,号芸台,雷塘庵主,江苏仪征人,乾隆五十四年(1789)进士。阮元与许氏订交于乾隆五十一年(1786)丙午科乡试,嘉庆四年(1799)为宗彦己未科进士座主,“又以子女为姻家,学术行谊最相契”,所藏珍本书籍常互相观览、传抄。嘉庆三年(1798),许宗彦携《肇域志》手稿晤阮元并请其题跋,阮元“因识数语归之”,其抄录《肇域志》当在此时。在阮元看来《肇域志》“本未成之书”,睹其手稿可见“古人精力过人,志趣远大”,但顾炎武所欲论者,顾祖禹《读史方舆纪要》足以囊括,且顾炎武之学亦“有矫枉过中之处,若其见于设施,果百利无一弊欤?”由此可见,阮元并不认为《肇域志》有亟待校刻的必要,这一点或可解释阮元一生校刻典籍无数,唯独对《肇域志》,只遣人抄录而不“属诂经精舍诸人士一编校”的原因。阮元去世后,其所抄《肇域志》去向失载。

光绪间,江苏布政使黄彭年曾见阮抄本《肇域志》并借抄一部。黄彭年,贵州贵筑人,历任武英殿协修、国史馆编修之职。咸丰初年,以亲老乞归,又主讲关中书院、莲池书院,“讲明实学”。光绪八年(1882)起,先后在湖北、陕西、浙江任按察使、布政使之职;光绪十六年(1890),调任湖北布政使,抵任甫两月卒。光绪十六年,黄彭年由江苏布政使转任湖北布政使,甫抵任即嘱弟子王仁俊汇辑顾炎武诸书中关涉湖北舆地者以成《舆地全书》,并献出所藏阮抄《肇域志》副本二十册,是本“密行细楷,眉评尤精”与阮抄本一致。黄彭年嘱咐王仁俊“先以抄本录副”再行校理,王仁俊遂据阮抄副本别录一部,而“阮元传录之本,则一字未敢增损”。同年冬,黄彭年卒于湖北布政使任,《舆地全书》相关材料全部交由张之洞幕僚谢钟英校理,然“亦未付刊”。黄彭年所藏阮抄《肇域志》副本及王仁俊别录之本皆不知所踪,为此王仁俊屡屡函询彭年之子黄国瑄,打听《肇域志》副本下落,黄国瑄“亦未述告”。宣统元年(1909),王仁俊亡友严以盛之子严启丰来访,王仁俊回访严启丰家时,“阮氏传录本二十厚册适见于案头”。王仁俊往日以朱笔所作札记仍“附于册尾”。清朝覆灭后,阮抄本《肇域志》及黄彭年、王仁俊传抄本均失载,为《肇域志》抄本中形成最早,亡佚也最彻底的一种。

咸丰年间,缪梓曾遣幕僚从杭州许善长家中抄录《肇域志》一部,称缪抄本。缪梓,字南卿,江苏溧阳人,先后任杭嘉湖道,转盐运使、按察使之职;太平军陷杭州城,“身被数十创”而亡。据许宗彦之孙许善长言:咸丰二年冬(1852),“余家藏有顾亭林先生《肇域志》手稿二十册”,缪梓署杭嘉湖道时曾“亲诣索阅,爱不释手,亟欲借录副本”,许善长以“奉祖训不令出门”为由,拒绝借出《肇域志》。次日,缪梓幕僚赵之谦、周白山、胡培系等人拥“襆被而来”搬进许善长家中,分帙抄录“阅数月而书成”。咸丰十一年(1861),缪梓阵亡于太平军二陷杭州之役,杭州城内鸡犬一空,缪梓本亦毁于战火,为《肇域志》抄本中亡佚最早的一种。胡培系曾在缪抄本的基础上辑录出浙江省舆地部分,称《肇域志浙江稿》。

胡培系(1822—1888),字子继,安徽绩溪人,精于三礼,太平天国覆灭以后以军功授宁国府教谕。缪梓遣幕僚借抄许氏家藏《肇域志》稿本时,“绩溪胡子季培系之力为多”,又别录浙江省部分,辑为二册,此本今已无考。南京图书馆藏《〈肇域志〉不分卷》二册,书中钤有“竹书堂”长方朱文印,而晚清藏书家丁丙有“竹书堂主人”之称,其藏书印有“小令威竹书堂”。书中又有丁丙所撰序言:“此胡培系校雠时,专录浙江布政司一属,偶逃劫火,特借而录之。”可知此本为丁丙据胡培系辑抄《肇域志》浙江省部分的借抄之本。王文楚在《肇域志》“点校说明”中称胡培系辑抄本“后归丁丙所有”恐有疏舛,盖未经眼南京图书馆藏本原貌及丁丙所撰序言。

三 蒋光焴抄本《肇域志》传衍考

蒋光焴,字绳武,号寅舫、吟舫,又号敬斋,浙江海宁人,好访求古籍。咸丰四年(1854),蒋光焴委托杨象济代为访求《肇域志》,经高学沅引介结识许氏,乃“集钞胥十余人,即高氏之静拙轩,分帙部录”。所抄《肇域志》“行次朱点,俱照原稿,几可敚真”。据杨象济《跋〈肇域志〉》载,杨象济“以兵戈戎马之余”“限于日力,欲仅取吾浙一帙,谋刊行之”。可知杨象济也有辑抄浙江部分的打算,然未见其辑抄本传世。

咸丰十一年,太平军掠海宁,蒋光焴家藏书亦损失惨重,遂携家藏珍本典籍“转徙江汉之间”。在好友周腾虎的协调下,蒋光焴乘坐洋轮携书至武昌避难,经杨象济引介得以结识时任湖北督粮道的张曜孙。因蒋光焴所赁宅院恰与张曜孙宅邸隔街相望,张曜孙“乃得识寅舫”并借观《肇域志》抄本。次年,曾国藩命张曜孙赴上海筹饷,张曜孙携蒋光焴前往安庆晤曾国藩。曾国藩对其所藏《肇域志》抄本也颇有兴趣,亲题楹联“虹穿深室藏书在,龙护孤舟渡海来”以勉励蒋光焴千里护书之功。

湖北巡抚严树森闻讯,遂联合蒋光焴、汪士铎等人积极推动《肇域志》抄本的整理、刊刻工作。严树森,四川新繁人,祖籍陕西渭南。咸丰十一年,调任湖北巡抚,后坐劾去官。同治元年(1862),严树森幕僚周寿昌“在武昌遇蒋君”并见到蒋抄本《肇域志》,“因恐孤本有失”,也力荐严树森借抄蒋本《肇域志》。据新见史料,严树森幕僚宗景藩致蒋光焴书札载:“中丞前假《肇域志》已照抄一部,命以奉缴并道谢”,又嘱蒋光焴如获曾国藩回应“请提及中丞,谢其关注”。又蒋光焴《与宋孝廉书》载:“箧中携有亭林《肇域志》”,严中丞曾“照抄一部”,可知严树森确曾据蒋光焴抄本借抄录副。书成后,严树森嘱周寿祺“用朱笔照点一通”,又“征嘱寿昌订补成书,校刊以传”。同治三年冬,严树森坐劾去官,《肇域志》刊刻工作因此被搁置。

严树森去官后,将所抄《肇域志》副本携归四川。其子严遨,字德舆、雁峰,好购藏古籍,建有贲园书库藏书楼。贲园书库“有顾炎武的《肇域志》手稿”。其中多钤“渭南严氏”“雁峰藏书记”诸印。此所谓《肇域志》手稿者即严树森传抄本。严遨去世后,其子严谷声继承贲园书库,继续守护严氏藏书。严谷声贲园书库计有藏书五万四千余册。1949年后,严谷声将严氏藏书全部捐赠给人民政府。今四川省图书馆藏《肇域志》抄本四十册,每册首页均钤有“渭南严氏雁峰藏书百家语”长印,部分页中钤“渭南严氏”藏书印。《中国古籍总目》著录“《肇域记》,清抄本,四川”即是此本。此外,云南省图书馆也藏有一部《肇域志》抄本,不知何人所抄,为云南人李培天购于南京书市。李培天,字子后,云南宾川人,1928年曾任云南省政府驻南京办事处处长。其《肇域志》抄本当购于南京任职期间,“土改期间,交于云南省图书馆”。该抄本与四川省图书馆所藏《肇域志》在体例上均为“南直隶、山东、山西、河南、陕西、湖广、浙江、福建、广东、云南、贵州”十一部分装四十册,每页文字起止、分行基本一致,又从“眉批、旁注、夹注”等编排特征看均属蒋抄本一脉。

据汪士铎致蒋光焴函言,同治三年,“严中丞为官帅劾罢”“书局已成罢论,而所假邺架之书,姑俟妥鸿,再谋送上”。可知严树森去官后,蒋抄本《肇域志》在汪士铎处。是年春,蒋光焴携书返浙,《肇域志》抄本仍留汪士铎处;是年冬,汪士铎也离开了武昌,并将《肇域志》寄还蒋光焴。同治六年,曾国藩为挽救太平天国期间所毁文献,整改金陵书局,延揽汪士铎、张文虎、刘恭冕诸人入书局任校雠,大量刊刻典籍善本。同年,蒋光焴将《肇域志》抄本寄呈安徽学政朱兰观览,朱兰又将此本转寄曾国藩过目,曾国藩经眼后复萌刊刻之意,被搁置的《肇域志》校刊工作再次被提上日程。据朱兰致曾国藩函载:“前寄芜函及《肇域志》两套,谅呈台览”;又据朱兰致蒋光焴函载:“《肇域志》稿已呈湘乡爵相,请附书局汪梅村孝廉交刊。”《张文虎日记》亦载:“节相欲以聚珍版印顾亭林《肇域志》”乃“久翁怂恿节相为此举”。可知曾国藩转手又将朱兰所寄蒋抄本《肇域志》交给了汪士铎、张文虎、成蓉镜等人校理,“以活字版行”整理刊刻。由此可知,朱惠荣、王文楚所言左宗棠从战火中复得《肇域志》稿本并经曾国藩手转交汪士铎整理,实无其事。

由于《肇域志》“首尾蚕头数十万言,细行密注”,蒋抄本又在四方辗转的过程中久经磨损,整理难度巨大。张文虎在日记中曾多次提到抄校《肇域志》过程中遇到的麻烦,以及同事们对分配抄校工作的抵触情绪,但在曾国藩的重视下,《肇域志》抄校工作仍然缓慢进行。同治八年,汪士铎、成蓉镜等人以金陵书局为依托,据蒋抄本《肇域志》抄出清本五十册。在汪士铎看来,此次整理欲“使各归其郡县,免前后错出杂沓之弊,然后以聚珍版印行,以惠后之修志者”,但由于对原书体例改动太多,将眉批、夹注掺入正文,分类又不甚合理,较顾炎武原书面貌差异悬殊。因此,这部五十册的清抄本未及刊刻,就“以集议欠合而止”,随着曾国藩去世,《肇域志》的刊刻工作再度搁置。

同治九年(1870),蒋光焴念《肇域志》抄本久不归还,遂访汪士铎宅并见到《肇域志》抄本,然以金陵书局刻印尚未结束,未及时索还。同治十一年(1872),曾国藩去世后,汪士铎竟将蒋抄本《肇域志》遗失了,蒋光焴亦未再提及此事,蒋抄本《肇域志》由此失载。此事详载查燕绪《外舅蒋寅舫府君行状》中。现存《肇域志》清抄本共有两部:一部现藏于台湾“国家图书馆”。卷首钤“国立中央图书馆”长方印,依次载梁同书、阮元……汪士铎、成蓉镜诸人跋文,当为金陵书局整理未刊本。另一部现藏于上海图书馆,成蓉镜跋被前置于卷首,内钤“成宝应印” “积学斋徐乃昌藏书”“南陵徐乃昌校勘经籍记”等长方印。又据《积学斋藏书记》载“此即芙卿重订稿本也”,芙卿即成蓉镜。可知成蓉镜在整理《肇域志》时又别录一部作为私藏,后为徐乃昌所得。《中国古籍总目》著录“《肇域记》,清抄本,上海”即是此本。

金陵书局五十册整理本《肇域志》刊刻未果“钞册尚存书局”,后为刘寿曾所得。刘寿曾,字恭甫,江苏仪征人,刘文淇之孙、刘毓崧之子,曾于金陵书局从事编校工作,深受曾国藩器重。与陈作霖“同肄业于钟山、惜阴书院”,相交甚笃。同治六年,陈作霖“从刘恭甫假得,摘抄江宁府一属形胜、风土、备录无疑,釐为三册,命曰《肇域分志》,而冠以金陵名,从塑称,从主人也”。现藏上海师范大学图书馆,《中国古籍总目》著录“陈作霖抄本(陈作霖跋),上海师大(存金陵分志)”即是此本。上海图书馆另藏《肇域志摘抄》一册,抄本体例特征与陈作霖抄本一致,当据陈作霖辑抄本中抄出。《中国古籍总目》著录“《肇域志摘抄》一卷,顾炎武撰,清抄本,上海”即是此本。此外,汪士铎在校理《肇域志》清本过程中又辑抄出南畿部分十册,称《肇域志南畿稿》,内钤“北京图书馆藏”“宾叔经眼”“南京古物保存所藏”三枚正方印。杨复明,字宾叔,晚清民国时期的“著名文物专家”,并在民国前期担任“国立南京古物保存所”所长。由此可知,汪士铎《肇域志南畿稿》在民国时期为杨复明所得,藏入南京古物保存所,此后又辗转藏入北京图书馆,现藏中国国家图书馆。《中国古籍总目》著录“《肇域志南畿稿》十卷,顾炎武撰,清抄本,国图”即是此本。

南京图书馆另藏《肇域志南直隶稿》十册,清末诸藏书家所撰藏书目以及《中国古籍总目》《国家珍贵古籍名录图录》皆失载。光绪三十三年(1907),缪荃孙应两江总督端方聘,主办江南图书馆,为今南京图书馆前身。据缪氏《艺风藏书再续记·旧抄本第四》载:“《肇域志》六册,顾炎武撰,止江南一省”,然又未详述其版本特征。《艺风藏书再续记》专载1913年后所收书,其未经厘定疏漏之处尤多,且《肇域志》历来为不分卷之本,册数屡经后世藏书者改订。今检视此本内容,与汪士铎、成蓉镜整理本江南部分相近,因此推有两种可能:此本或为金陵书局整理《肇域志》之余料,或从金陵书局整理本辑抄而来。1913年后始为缪荃孙所得并藏入江南图书馆。其册数之讹亦有两种可能:其一,原为六册而后被改订为十册;其二,原为十册而缪氏《艺风堂藏书再续记》误载为六册。1927年,柳诒徵主持江苏国学图书馆,检得此本并钤“盋山精舍”藏书章。故《肇域志南直隶稿》先后经缪荃孙、柳诒徵经眼,现藏南京图书馆,称《〈肇域志〉不分卷》国学图书馆抄本,又称盋山精舍本。

四 《山东肇域记》稿抄本知见考

《山东肇域记》为《肇域志》中较为特殊的一部分,是《肇域志》中“唯一经顾炎武改定的部分”。康熙十二年(1673),山东通志局延揽顾炎武与修《山东通志》,据顾炎武与叶嵋初的书札记载:顾炎武入山东通志局“职在润色”“不过借关防为著书之便而已”,《肇域志》山东部分“乘此之便,旬月可就”。顾炎武自称“余老矣,日不暇给,先成此数卷为例以待后之人云,书名曰《有明肇域记》”,为后人续编《肇域志》提供了一个范本。

顾炎武第二甥徐秉义所撰《培林堂书目》著录有“《山东肇域记》一册”,可知顾炎武去世后,所著《有明肇域记》为徐秉义所藏,并更名为《山东肇域记》。又据程瑶田闻见,乾隆初年京师所流传的《肇域志》“止山东布政司一属”,又多是一些零星的抄本残页,“余书遍访无之”。可知徐秉义去世后,这部《山东肇域记》手稿下落不明,坊间仅有抄本流传。

直到嘉庆初,《山东肇域记》手稿始为黄丕烈所觅得。黄丕烈,字绍武、绍圃,号荛圃、荛夫,有“乾嘉文献宗主”之誉。据《黄丕烈书目题跋》载:“此《肇域记》山东省六卷”“亭林先生所撰原本也,然余不能无疑焉”。细味其跋,黄氏所疑不在所藏《山东肇域记》稿本真伪,而在《肇域志》《山东肇域记》与《天下郡国利病书》之间的关系。又据夏文焘《〈山东肇域记〉跋》载:此本“荛圃主人以善价得之”“更属余覆按其真伪,余取读一过,灼然见其非伪书也”。可知黄丕烈所得确为顾炎武手订《山东肇域记》稿本。黄丕烈晚年时,家藏书既已不能维持,卒后散佚者又不知凡几;殆其卒后二十年间,江南藏书环境渐趋恶劣,黄丕烈藏书亦不能保全,半归常熟瞿镛之铁琴铜剑楼“保守其孑遗”,半为聊城杨以增诸人所得;其中不少珍本善籍陆续汇集到陆心源皕宋楼、丁丙八千卷楼等处,此后“东邻、西邻趁我之不虞”图籍古物悉“入于海外人之手”,《山东肇域记》原稿又下落不明。

与黄丕烈同时代的何元锡、韩应陛多据黄氏藏本传抄,或称《肇域记》或称《山东肇域记》,为现存《山东肇域记》的主要版本。中国国家图书馆藏王雪舫抄本《肇域记》二册,其中题跋及其藏书章信息可显示其递藏过程:嘉庆十五年(1810),何元锡曾据黄丕烈藏本并其所题跋文借抄一部,落款为“嘉庆庚午春,钱塘何元锡借抄于蝶隐园”。何元锡,字梦华、敬祉,号蜨隐,藏书处称蝶隐园。咸丰九年(1859),韩应陛嘱托王雪舫、周枸亭等人抄写、点定,并撰写旁批。该抄本封面处有韩应陛小字批注:“影抄滂喜园藏本,王雪舫抄”,左上方有三行小字,字迹漫漶不清,依稀可辨者,或为“滂喜园本,价须洋银一元五角,兼嫌其纸经水湿,及抄毕,其费亦不下一元五角,须知收现成之终便宜也”。王雪舫、周枸亭无考。韩应陛,字鸣塘、对虞,号绿卿,江苏松江人,家藏书半毁于咸丰兵燹,韩应陛“走避道途,触暑郁郁发病死”。藏书处名为读有用书斋。滂喜园,为黄丕烈晚年开设于苏州玄妙观西侧之售书铺。道光四年(1824),黄丕烈称“予有滂喜园之设,一时故家多有以书籍来售者,然为长孙美鎏习业”。而何元锡款识左下角复有韩应陛小字注:“咸丰己未七月周姓友影摹。”结合黄丕烈跋后何元锡款识可知三点:第一,韩应陛所谓滂喜园藏本并非黄丕烈所藏《山东肇域记》手稿,而是黄氏滂喜园所出售何元锡抄本。第二,韩应陛遣王雪舫诸人照何元锡抄本又影写一部,何元锡抄本亦失载。第三,现存《山东肇域记》抄本,仅有王雪舫抄本,亦即韩应陛读有用书斋抄本。

王雪舫抄本《〈肇域记〉序》右下侧钤有“周暹”小方印和“甲子丙寅韩德均钱润文夫妇两度携书避难记”长印。韩德均、钱润文夫妇为嘉道时期藏书家韩应陛、钱熙祚孙辈后人,甲子、甲寅年分别对应1924、1926年。韩德均生于光绪年间,亡于20世纪30年代。韩德均亡后,韩应陛读有用书斋藏书悉数散出。1930年,韩应陛家藏“善本为周叔弢所得”。《〈肇域记〉序》下所钤“周暹”为周叔弢的藏书印。是本另有一方“北京图书馆”藏书章。可知此本经韩应陛家族递藏,至1930年始为周叔弢购藏,后藏入北京图书馆,现藏中国国家图书馆。《中国古籍总目》著录“《肇域记》六卷,清顾炎武撰,清王雪舫抄本(清韩应陛跋,国图)”,即是此本。

此外,《中国古籍总目·史部》第8册还著录一部“《山东肇域记》六卷,顾炎武撰,清抄本,国图”。据杨正泰言,1982年上海图书馆和北京图书馆先后发现两部《肇域记》,正是《山东肇域记》抄本。又据朱惠荣言,现存《肇域志》山东部分仅有《山东肇域记》一册,藏于北京图书馆。再据王文楚所言,现存《山东肇域记》抄本仅有两种,一为韩应陛读有用书斋抄本,一为陈揆稽瑞楼抄本。说明现存《山东肇域记》究竟有几种,现藏于何处仍有疑团。杨正泰称陈揆《稽瑞楼书目》著录过《肇域记》,然稽核《丛书集成初编》据滂喜斋丛书本所影印的《稽瑞楼书目》,又未见著录《肇域记》一书。又据杨正泰闻见,现存《肇域记》两种在序跋、版本特征同属一个系统。今检索中国国家图书馆善本书目、上海图书馆古籍全库书目,并未见以《山东肇域记》为名的善本记录。总之,杨正泰、王文楚认为现存《山东肇域记》有两个抄本,而朱惠荣认为只有一个抄本。就目前已知的《山东肇域记》抄本来看,也只有中国国家图书馆藏王雪舫抄本一种。这种情况或有两种可能:其一,《中国古籍总目·史部》第8册著录的“《山东肇域记》六卷”与第7册所著录的“《肇域记》六卷”或属同一抄本,因称呼不统一造成重复著录。其二,杨正泰经眼后失载的另一种《山东肇域记》抄本或尚在人间,亟待各藏书机构清查整理。

文献的流传命运与其学术价值密切相关。原无价值之书年久失传,则犹如人之“老病而殁,允得其死”;原为稀见之本而今失传,则犹如人之“中年夭折,死非正命,缅怀过日,弥令人悲也”。由此而言,清后期《肇域志》稿抄本的流传命运尽显悲喜交加之态。悲则《肇域志》稿本亡佚于清军与太平军争夺杭州的拉锯战中;喜则《肇域志》仍然凭借着阮抄本、缪抄本和蒋抄本的生命力衍生出多种传抄、辑抄本,使此舆地鸿篇终逃兵燹。《肇域志》稿抄本递藏谱系参见图1、图2。

图1 《肇域志》稿抄本递藏谱系

图2 《山东肇域记》稿抄本递藏谱系

作者简介

雷平湖北大学历史文化学院教授,主要研究方向为中国文化史。

曾侨湖北大学历史文化学院博士研究生,主要研究方向为思想文化史、书籍史。

全文刊载于《中国历史地理论丛》2025年第3辑,第50-60页,注释从略。