方志苏州 | 吴地旧志中的那些不靠谱考(发)古(棺)

考古在很多时候是由意外驱动的。除了那些历史上有明确记载或者隐晦线索的墓葬、陵寝——虽然墓主大约并不乐意——其他的大多数,往往都发端于一次意外。

就算是有先进科学技术的现代,也经常有重要考古发现发端于一次修地铁、一次盖房挖地基,而在没有科技加成的古代……

即使不是为了盗墓,即使只为了探奇,也依旧充满着意外与破坏,不靠谱到堪称离谱。笔者随手摘录两则,以飨读者。

孙王墓

同治《苏州府志》里面记载:

《卢志》:汉豫州刺史孙坚、妻吴夫人及其子会稽太守策三墓,并在盘门外三里,载于唐陆广微《吴地记》,即今齐升院东南。墓前有小沟曰陵浜。《祥符图经》云:孙坚墩,乡俗称为孙王墓。

……这就是墓主人最不想发生的情况不幸发生了的经典案例。

孙坚、吴夫人、孙策的墓,竟然被唐代的史家高高兴兴地记到了方志里,之后就一直在苏州历代旧志里被反复提及。

之后的事情可以用脚趾头想象。

宋代有村民“不小心”挖到了墓砖,上面写着的都是小篆隶书的“万岁永藏”。即使是村东头的二傻,都知道这是怎么回事。

于是就继续挖,果然挖出了各种金玉宝贝,挖出来的银杯子一开始灿烂如新,过了一段时间就腐坏了(氧化了!),金握臂倒是跟新的一样(黄金的实力再次得到证明)。不过挖出这些的村民也没有得到好处,这事没有瞒住,当地的守将赶紧下令把这坟再盖上,而挖出来的这些宝贝,都被朱勔捞回了自己家里。这位花石纲的始作俑者朱勔,号称北宋六贼之一,这件小事大概在他奢靡堕落的生活中不值一提,但到底是给这个“贼”字添了浓墨重彩的一笔。

然而这座(疑似)孙王墓的悲剧还没有结束。又过了几十年,一场大雨冲塌了盘门外的大冢(可能之前的守将重新盖得不牢),有牧童踏入其中,发现了好几种铜器,就拿到市集上去卖,乡里人就知道了这回事,跑去看那塌陷的大冢。这一看就发现了一条隧道,上面还有石刻,用隶书写着:“大吴长沙桓王之墓,赤乌三年”。当时的知府沈揆看起来比朱勔要正派许多,似乎没有拿什么,而是立刻下令再次封好,还给这地方立了一块石头封表——虽然这是不是好事,恐怕也难下定论。

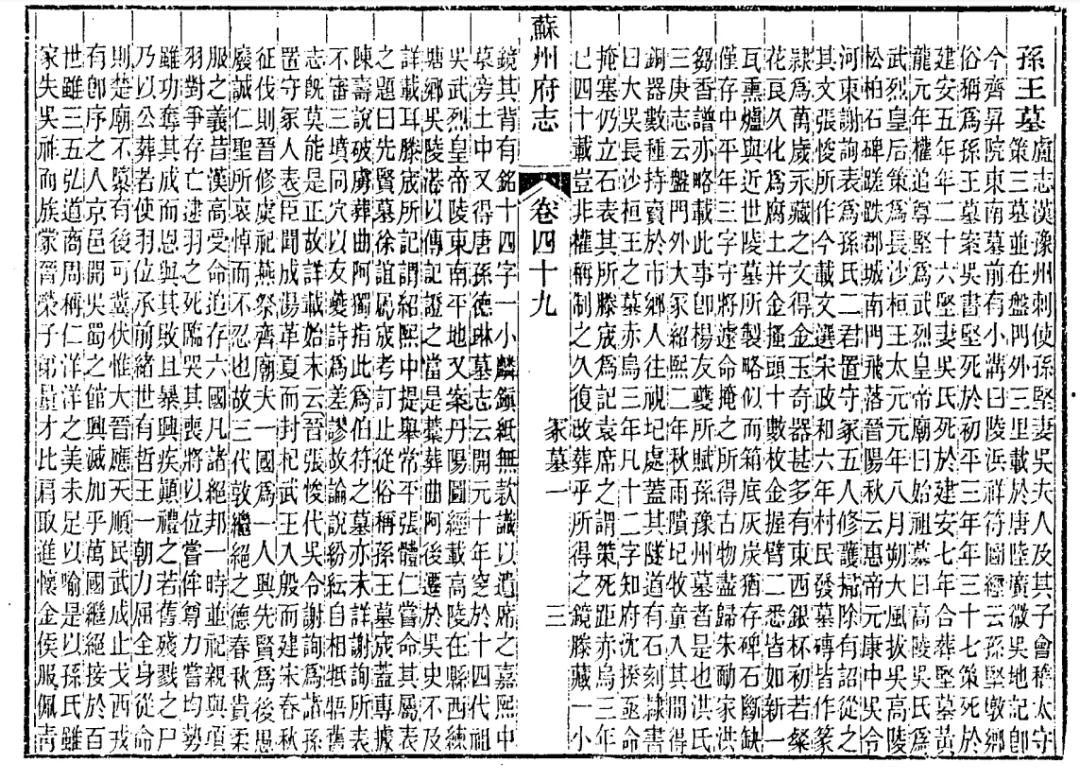

同治《苏州府志》:

宋政和六年,村民发墓砖,皆作篆隶,为万岁永藏之文,得金玉奇器甚多,有东西银杯,初若粲花,良久化为腐土,并金搔头十数枚,金握臂二,悉皆如新。一瓦熏炉,与近世陵墓所制略似,而箱底灰炭犹存。碑石断缺,仅存中平年三字。守将遽命掩之,所得古物,尽归朱勔家。

洪氏《三庚志》云:盘门外大冢,绍熙二年秋雨隤圮,牧童入其间,得铜器数种,持卖于市,乡人往视圮处。盖其隧道有石刻,隶书曰:“大吴长沙桓王之墓,赤乌三年”凡十二字。知府亟命掩塞,仍立石表其所。

▲同治《苏州府志》关于孙王墓的记载

圣姑庙

吴县西南一百里,洞庭鸿鹤山之东,有一座古老的圣姑庙。

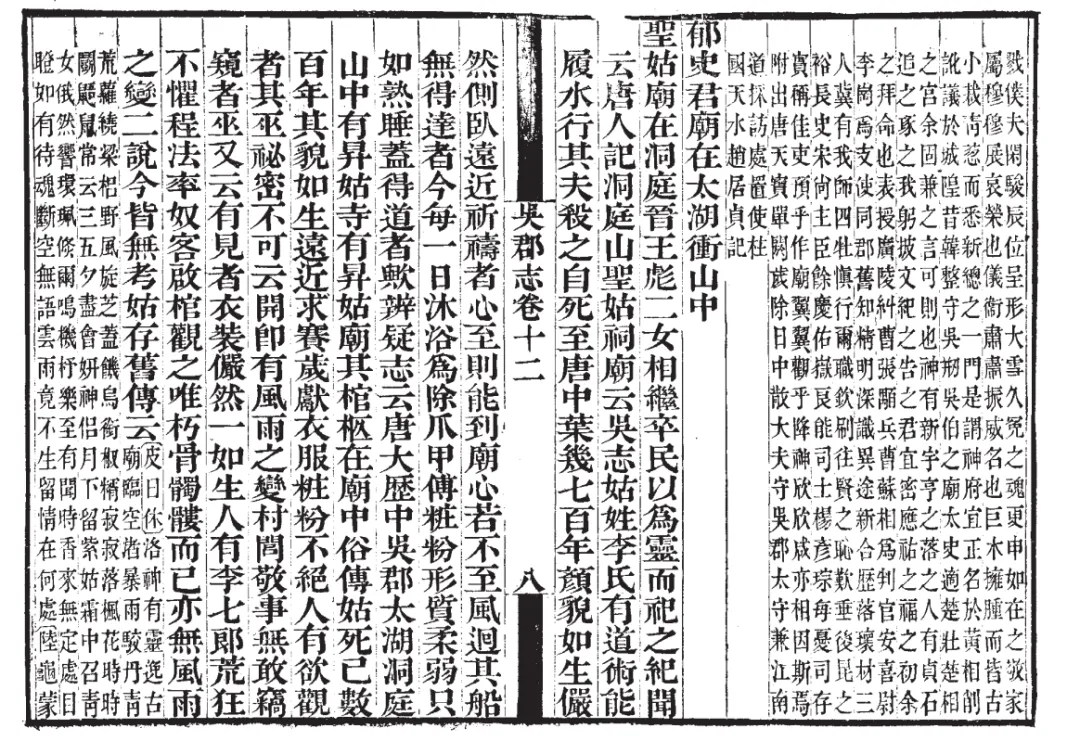

▲《吴郡志》关于圣姑庙的记载

庙主圣姑的传说似乎有很多版本。《吴郡志》的说法是她是晋人王彪的两个女儿之一,本事非凡,能够穿着木屐在水上踏波而行,还能折下芦苇坐在上面,当地人觉得简直是神仙,在她死后还给她立了祠。而洪武《苏州府志》引唐人记载,说她是姓李,有道术,被丈夫杀死以后一直到唐代中期,都容貌如生,像只是躺着睡着了。

神异传说暂且不论,不同的记载中倒都有相同的地方,即:这尊圣姑的尸身,早已不幸化成了尘埃。

《吴郡志》:

晋琅琊王彪二女,姊号圣姑,妹号素姑,着木屐履水而行,折芦而坐,邑人神之。殁后,立祠。唐刺史于燕公发其棺,容色如故,触手化为微尘,迁于辞姑山。

洪武《苏州府志》:

《辩疑志》云:大历中,洞庭升姑寺有升姑庙,其棺柩在庙中。俗传姑死数百年,其貌如生,远近赛祷,岁献衣服妆粉不绝。其巫秘密云:不可就视,棺开即有风雨之变。里人敬事,无敢窥者。有李七郎,荒狂不逞,率奴客启棺,惟朽骨髑髅而已。

开棺即有风雨之变,显然是巫觋之说,但客观上或许也能起到保护古尸的作用。可惜从古至今,总有人的好奇心胜过恐惧,而这些古代的好事者自然缺乏相应的考古素养和相应的技术条件,开棺即毁尸几乎是必然。

从现代科学角度来看,棺椁如果长期处于一个有氧、温湿度不稳定的环境中,尸体的有机成分早已被微生物彻底分解,只剩下最耐腐蚀的骨骼。而骨骼中的有机质(胶原蛋白)也会随时间流失,最终变得脆弱,成为“朽骨”。两种记载相互印证,或许可以推测,当时开棺之后所见大约真的只是一尊“朽骨髑髅”,而这朽骨也脆弱不堪,因此“触手化为微尘”。

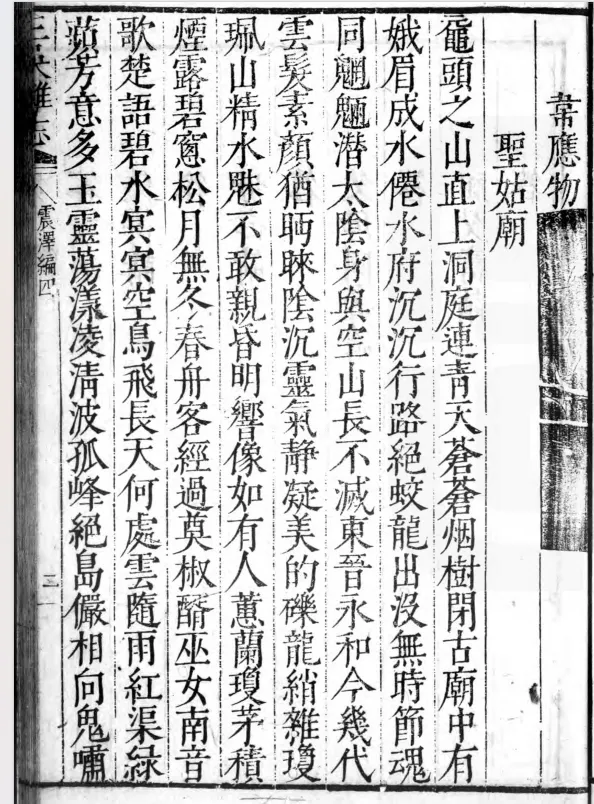

▲《三吴杂志》载韦应物《圣姑庙》

幸好枯骨易逝,歌诗长存。唐代韦应物为这位圣姑写了一首《鼋头山神女歌》(又名《圣姑庙》),以寄幽思:

鼋头之山,直上洞庭连青天。苍苍烟树闭古庙,中有娥眉成水仙。……东晋永和今几代,云发素颜犹眄睐。……始知仙事无不有,可惜吴宫空白首。