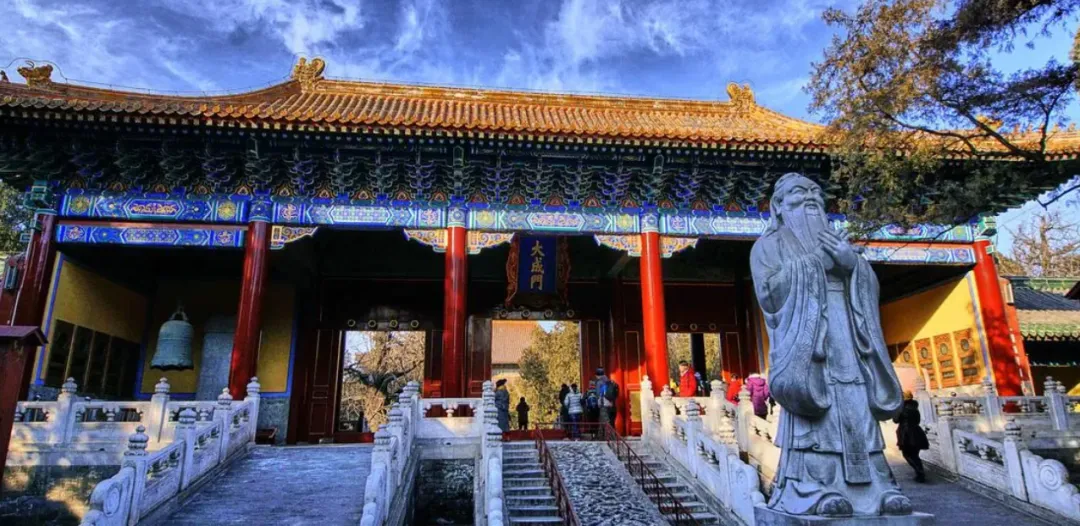

宿迁史志 | 泗阳孔庙兴衰

泗阳是受孔子儒家思想文化浸洇深厚的地区。汉代,泗阳民间即设有儒学讲坛。武帝时期,他以国家的力量在全国“罢黜百家,独尊儒术”,促进了孔子学说的进一步传播。

泗阳

北魏到隋唐有不少皇帝给孔子加封,唐玄宗追封孔子为“文宣王”,虽然将孔子提升为王爵,并将祭奠孔子纳入国家祭祀体系,但唐代实行儒释道三教并立,儒家思想仍没有达到“独尊”的地步。

直到宋代,宋大中祥符五年(1012年),宋真宗追封孔子为“至圣文宣王”,并在首都汴京建孔庙祭孔,孔子的地位才得到空前提高。

元朝建立以后,迫切需要建立一个上下有序、尊卑有别的统治秩序,统治者接受汉族官员的建议,在全国大力推行尊儒敬孔,这既是为维护蒙古等少数族人对汉人统治的需要,也说明孔子的儒家学说的深刻影响。元大德十一年(1307年)元武宗即位不久发布诏令,正式加封孔子为“大成至圣文宣王”,并派遣使者前往曲阜祭祀,以示尊崇。该封号融合了“大成”“至圣”“文宣王”三个尊称,成为历史上最长的孔子封号。元武宗这一举措将儒家思想提升到国家意识形态层面,体现了元朝对汉文化的吸纳与融合。此前,元代已通过地方教育体系推广儒家经典,如元世祖时期利用孔庙进行社会教化,辑录《孟子》《论语》等儒家典籍供教育使用。

泗阳的孔庙建设始于元代。元延祐六年(1319年),桃源摄邑事蒙古人斡罗思批准在县城拓地建庙,庙址选在紧邻县衙的县城东南。到元至元庚辰(1340年),一座官建孔庙拔地而起。这座承载着“庙学合一”功能的建筑,供奉着“大成至圣文宣王”孔子牌位,在孔庙西北角建附属官学一座,从此开启了桃源县官方重视教育的历史。

孔庙

经批准,桃源官学招收学子约二十名,招收对象主要为官员和富绅子弟。学校由官方聘请教师,提供教材和办学经费,主要教授学生读《四书》《五经》等儒家学说。

皇庆初年,元朝在全国始行会试、乡试,并由官方确定乡试条目,“命题以经义、古赋、表章、诏诰”等内容,“试策中选者,给解移咨都省,选礼部会试,蒙古色目人与汉人各一榜”。桃源县官方从元天历元年(1328年)组织学子参加乡试和全国科考,元朝至正年间中举的朱显是泗阳县历史上第一位进士。

元末农民大起义,元至正丙申年(1356年),桃源孔庙毁于兵燹。

明朝甫立即诏令天下尊儒敬孔。开国皇帝朱元璋认为“历代兴王,将欲明明德于天下,必先明其礼于先圣先师”,他诏令全国建孔庙,办官学,推进儒学教育。泗阳开始史上第二次孔庙兴建。

明洪武三年(1370年),知县汪仁在元朝孔庙旧基上重兴土木,经过近三年建设,桃源孔庙基本“创立规模”,再次巍然屹立于县衙旁。

有明一朝,桃源孔庙经过多次修葺增建。明正统六年(1441年),知县张端给官学增建堂斋廨宇,办学条件进一步改善;天顺六年(1462年),知县赵经深感桃源文化教育之不兴,礼仪教化之不足,大力提倡尊孔重教。他筹集资金,亲自主持孔庙增建。两年之内,桃源孔庙内的泮池,棂星门、序门次第落成。明正德七年(1512年),知县李廷鹏增建两代名宦、乡贤各祠,地方名宦、乡贤一起入庙供奉。

清代,桃源孔庙曾两次遭遇特大洪水冲刷,其中尤以康熙六年(1667年)水患为重。洪水浸漫县城,一片汪洋。桃源县城的土城墙经不住洪水浸泡,几近倒塌殆尽,孔庙在劫难逃,多处墙倒屋塌。大水过后第二年(1668年),桃源县发生大地震,造成巨大经济损失和人员伤亡。桃源孔庙终于经不住水冲地震,庙内建筑几乎倾圮。

清康熙十六年(1677年),知县万谦、教谕史逸嗣、训导刘萫以及绅士卢士观、陈真等募资重建孔庙和官学学堂,他们对孔庙和附属官学建筑的整体布局进行重新规划,历经两年半时间,到康熙十八年(1679年)十一月,大成殿和明伦堂落成。大成殿凡五楹,正殿安奉大成至圣先师孔子之神位,东西分别供奉孟子、颜子、曾子等配享,从此奠定了桃源孔庙的基本格局,此后桃源孔庙建设均绍其旧制。建成后的孔庙,宏伟壮观,唯“两庑各祠,未及并举。”

康熙二十六年(1687年),桃源孔庙失大火,知县肖文蔚亲自率众救火,亲督灾后重建。重建后的孔庙不仅恢复旧观,还新建魁星楼和泮池上石桥3座。

乾隆九年(1744年),桃源教谕梅里筹资增建孔庙两庑,增设先儒、名宦、乡贤各祠,桃源孔庙更加宏伟壮观,成为桃源县城最大建筑群。改扩建后孔庙附设的官办学堂改称学宫,招生规模扩大,廪生、庠生等各色生员近百人。大成殿、崇圣祠、先儒名宦乡贤等祠成了对学生进行儒家思想教育的重要阵地。明伦堂则成为地方官员大儒给学员举办讲座的重要场所。

据民国《泗阳县志》资料,明清两朝五百多年间,桃源孔庙共经历过2次重建,5次增建,19次大修。桃源孔庙建筑群成了淮泗一带县城中规模最大、配备最完整的尊孔祭孔场所之一。

但近代风云突变,科举废除与新学兴起使孔庙日渐冷落,更致命的是泗阳地处黄河水患要冲,孔庙屡遭洪水侵蚀,建筑渐次倾颓。至抗战烽火燃起,日本侵略者因遭桃源军民顽强抵抗无法占领县城,竟疯狂拆毁城内古建以掠取建材。数百年积淀的县衙、孔庙等珍贵建筑,连同这座古老县城的所有建筑,终在暴行中化为瓦砾。

泗阳孔庙自元末肇建,至抗战彻底湮灭,六百余载兴废沧桑,也映照着国家文教政策的变迁。孔庙及附建于其中的官学,是地方教育最重要的组成部分,作为儒学圣殿为哺育一方英才作出了极其重要的贡献。元朝,泗阳中进士1名;明朝中进士2名,举人8名,贡生206名;清朝中进士3名,举人14名贡生178名(恩榜和武举均不在其内),为延续泗阳地方文脉和地方文化建设作出重要贡献。

桃源孔庙建设在明朝曾经历一次“易像”风波。明嘉靖中,时任首辅张璁认为天下孔庙供奉之孔子像,皆由各地工匠自塑,既不标准也不严肃,要求全部毁去,“改易木主”(木制牌位)。儒生朱勋得知孔子塑像将被毁,极力哭诉保留,得准后奉像建庙于三庄镇颜家岗。这便是三庄镇那座民间夫子庙的来历。三庄孔庙建成后,不仅朱氏子孙世代供奉谨敬不辍,也得到全县儒生的大力支持。在桃源孔庙巍峨殿宇最终消逝于历史的风烟之后,唯独三庄镇那座孔庙却香火绵延亘续五百多年不断,即使在“文化大革命”时也能顺利躲过浩劫。三庄孔庙以其顽强的生命力,无声诉说着这片土地对文化根脉的深沉守护——庙堂可倾,而斯文不绝。

在泗阳县的历史长卷中,桃源孔庙的兴衰沉浮恰如一面镜子,映照着这座苏北小城与中华文明同频共振的命运轨迹。从元朝的兴建、明清的鼎盛再到抗日战争时期被侵略者毁坏湮灭,泗阳孔庙走过了近千年的风雨历程,它的每一块砖石都镌刻着儒家文化在地方社会的深刻烙印,每一次重建修葺都记录着儒家文化的顽强生命力,每一场劫难都折射出时代巨变下的文化阵痛。

在文化繁荣的今天,我们永远不能忘记曾高高耸立于此的桃源孔庙,这座承载着泗阳千年文脉的殿堂!

(本文资料来自《桃源县志》康熙、乾隆卷,民国版《泗阳县志》)

作者介绍

李昌富 曾任泗阳县教育局副局长、县委宣传部副部长、县委党校校长等职,现为《泗阳年鉴》编辑。