庄若江 :一脉千年 城河相生——古运河与无锡城

中国大运河,始于春秋,成于隋唐,截弯取直于元,兴盛于明清,赓续至今,已有两千五百余年历史。勾吴创始人泰伯于公元前十一世纪初开凿的伯渎河,是为吴古运河的先导。吴王夫差开凿于公元前5世纪的吴古故水道、邗沟则为中国大运河的先声,比之北方的鸿沟、灵渠更早一两百年。

公元605-610年,隋炀帝开凿永济渠、通济渠,疏浚邗沟,敕穿江南河,使大运河首次贯通南北,成为历史上开凿最早、里程最长的人工河道。公元1293年,元世祖忽必烈对古运河进行了“截弯取直”,废弃通济渠、永济渠,新开鲁运河,这一浩大工程使运河水程从2800公里缩短为1830公里,成为今京杭大运河的前身。无论隋运河、还是元运河,无锡都处在“南北会冲”的必经要地,故元明时期就已成为重要漕运枢纽,并在清代成为南漕中心。

古运河与无锡的渊源,可追溯至久远的春秋时期。江南运河的基底就是春秋时期的“吴古故水道”和“江南河”。运河的开凿、水系的贯通,让这片土地通江达湖,占尽交通地利,地缘格局也因此得到改变。一代又一代吴王所开凿的运河水系,随着隋运河的全线贯通而第一次将无锡纳入了全国水路交通的大格局。而元代“截弯取直”改造之后的京杭大运河,不仅让南北交通更为便利快捷,还让无锡占尽地利,受益无穷。

3200年前,勾吴创立之初,卜居梅里的泰伯曾率众开凿疏浚了伯渎河,这是有史可依的国内最早的人工河。在伯渎河畔,泰伯还依水构筑过一座夯土城——“泰伯城”,尽管此城早已了无痕迹,但许多文献足以证实它曾经的存在;2500年前的勾吴后期,第24任吴王阖闾迁都闾江,命伍子胥在闾江口建筑了新的都城——“阖闾城”。泰伯城、阖闾城,都依河而筑,水系通达,出行便利。

西汉五年(公元前202年),无锡置县。县城已然择址于河边,古运河既是城内先民生活的重要水源,也是人们出行四方的便利水路,还充任了护城河的重要职能。无锡城依傍着运河,关系犹如恋人般亲昵。千里运河流至无锡处一分为二,将无锡揽入怀中;过无锡后,又合二为一,小无锡城成了运河的娇宠。绕城运河(弓河)护佑着城池,城中运河(弦河)则贯通南北。城中运河穿城而过,南北水关曾是无锡先民进出城市的必经关卡。明代嘉靖时期,县令王其勤为抗倭率众紧急修筑城墙,封闭运河水关,城中运河不再允许大型船只航行,外来舟船一律绕行城东运河,运河功能由此发生改变,运河版图也开始被改写。但城中运河仍然是无锡城的中心水轴,城市虽有扩大延展,城中运河的中心地位却始终不变。清雍正二年(1724年),无锡一度被析为无锡、金匮二县,城中运河便成为划分锡、金两县的界河。中华民国建立后,锡、金复归为一,城中运河再为城轴,直至中华人民共和国建立后,在五十年代的城市建设改造热潮中,城中运河被彻底填塞,成为中山路。

城河相生,运河是无锡历史的忠实见证。隋大业八年(612年),隋运河刚刚贯通锡城,无锡城中运河上就出现了史上第一座桥——“通济桥”,这里既是东大街的出口,也是西去县衙的必经之地,建桥是出于交通的需要,而密集的人流,终于在这里形成了锡邑第一个商市,“大市桥”因此取代了“通济桥”而获名。大市桥的诞生,也确立了无锡城的中心点位。重要机构和标志建筑,基本都围绕着这个中心而设,如府衙、孔庙(学宫)、校场、寺院、钟楼等,本埠大批世家望族也都热衷于择居于城中运河沿线,一座城市就这样因为运河的规范塑造而逐渐成型。

隋唐运河的建成,推动了无锡人文的初兴。南朝时期,江南一带宗教初兴,佛道并驾齐驱,佛教尤盛。西晋末,“晋室南渡”,大批北民避乱江南,有王氏一族落户锡邑,宅居洛社。东晋时,右军王羲之以私宅捐为“兴宁寺”,被尊为“梁溪首刹”。兴宁寺后改称“崇安寺”,这也是无锡那片老城厢的得名。惠山的“历山草堂”在南朝梁大通年间始有僧人入驻,号“法云禅院”,唐代进行扩建,改称“惠山普利院”。其时,锡邑佛寺遍布,香火旺盛。惠山脚下的运河支流惠山浜一带,被视为风水之地,唐代为纪念春申君黄歇治理疏浚芙蓉湖的功劳,人们在惠山浜一侧建筑了最早的祠堂“春申君祠”。春申君祠最初建于惠山的春申涧,传说春申君曾在此饮马。《越绝书》载,“汉时建春申君祠于此, 乡民以牛祀黄歇”。唐代该祠被狄仁杰所毁,后乡民将其迁至锡山脚下,称“大王庙”,每年祭祀。庙内设有戏台,唐代时为百姓聚会之所,乃无锡文化活动之初始。

唐代的惠山寺,屋宇连绵,高峰时有僧房1048间、僧众多达两千余人。因为靠近运河,多有文人墨客来此小住、游山、赏景、品茗,留下诗句与佳话,为无锡输入了些许文气。唐代乐府诗倡导者、“悯农诗人”李绅,曾多年寓居寺内,苦读备考,成为无锡走出的第一位进士,开启了无锡科举考试的历史。陆羽还将惠山泉的品级定为“天下第二”。整个唐代,无锡只诞生了李绅一位进士,两宋时期,沿着运河外出赴考人数日多,录取的进士已多达69人。而沿着运河前来叩访的文人巨擘也越来越多,著名词人苏东坡就曾“独携天上小团月”,赶赴惠山“来试人间第二泉”。

唐宋以后,发达的漕运有力带动了无锡的经济成长。西晋末至唐宋的三次大移民,也为无锡繁盛带来了人口红利。元代的运河改造、以及“亿丰仓”的设立,让“南北会冲”的无锡日后成为“南漕中心”,运河上舟楫繁密,人气攒聚,为在明清时运河码头经济的崛起孕育了先机。江南运河自全线贯通后,始终是中国大运河上运输最繁忙的航道,在江南经济社会生活中发挥着无可替代的作用。

明清时期,无锡的米市、布码头、丝码头逐渐成型,米市交易量位居全国“四大米市”之首,民间土布织造和缫丝亦极大支撑了丝布交易的兴隆。在“洋务运动”的影响和大上海的带动下,无锡民族实业家审时度势,把握机遇,借助运河之利,大兴实业,小无锡迅速成长,从鱼米之乡变身为名播遐迩的“小上海”。因为有了大运河的滋养催动,无锡获得了非比寻常的成长机遇和条件,运河也全程见证了这座城市的崛起、发展与繁荣。

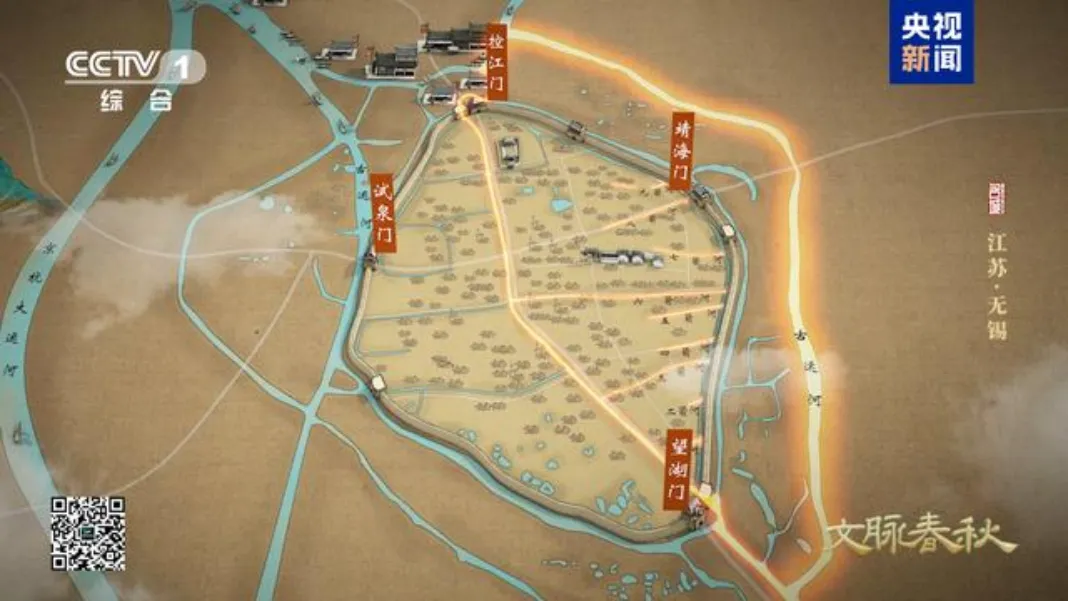

伴随历史的演进,无锡的城河关系也历经了从“傍城”“穿城”到“既穿城又绕城”的变化。汉初置县时,无锡城区主要位于古运河以西,运河在东侧“傍城而过”;隋唐时期运河贯通南北,无锡人口渐众,河东陆续出现民居建筑,城区扩展至河东,运河逐渐成为城中的主要交通水道,城中运河遂“穿城而过”;明嘉靖年间,无锡为抗倭筑城,关闭城中运河两端水关,连通外城河与护城河,使之成为运河的主航道,由此形成了运河既“穿城”又“绕城”的样貌。

运河,可谓无锡城的规划者。旧时,“一弓一弦九箭”的河道分布,塑造了无锡城的格局。河是水路,岸是陆路。无锡的南北城门各有旱门和水关。城东弧形运河状若弯弓,故称“弓河”;城中运河如同绷紧的一根“弦”,两河之间的九条小河,仿佛弓弦上搭着的“九支箭”,“九支羽箭一张弓”的水城风貌就源于这样的河道布局。

1925年,为了纪念孙中山逝世,城中运河(直河)更名为“中山河”。1958年,在城市改造建设热潮中,九箭河与中山河先后被填埋,变身为今天的城中南北主干道。中山河不见了,但中山路仍然是无锡城的主轴;一个“月牙形”的既穿城、又绕城的运河虽然消失了,但无锡又在城西开凿了一条新运河,不仅接通了城东绕城运河,而且比被填塞的城中直河更阔、更深,可通行五千吨级大船。由此,“月牙形”的运河变成了一个圆中带方的“环”,更大,更圆,成为千里运河上的一道独特景观,即所谓“千里独一环,一环通古今”。

无锡民间一直有“先有古运河,后有无锡城”之说,揭示了运河与无锡的渊源关系:没有古运河,就没有无锡城,无锡是依托运河而兴的城市;没有古运河,就没有无锡的发展与繁荣。“一条古运河,半部锡城史”,拥有三千年文化积淀的无锡,幸运地得到了大运河的灌溉、滋养,从蛮荒乡野一路走向工商繁兴,从一座江南小县变身为国内工商名城,始终与运河相生相伴,一路偕行。从某种意义说,无锡运河史也是无锡城市的建设史、发展史,一脉千年,城河共生,城河共荣。

作者:庄若江,江南大学教授,硕士生导师,著名文化学者,散文作家、纪录片策划人和撰稿人,江南大学江南地域文化研究中心主任、江南家族文化研究中心主任。