康乾南巡与黄埠墩

从1684年到1784年这一百年间,清帝康熙和乾隆爷孙俩先后六下江南,从京城沿运河一路南下,到达无锡后主要游览目的地是惠山,巡游的地方有锡山、秦园(寄畅园)、惠山寺、天下第二泉及一些祠堂,登山、礼佛、游园、品泉、赏玩竹炉,题诗作画,乐此不疲。而他们与黄埠墩的关系尤为密切,每次来惠山,必经停黄埠墩。尤以乾隆的事迹为多。

01.康熙南巡

为黄埠墩题“兰若”留下皇家印记

康熙南巡秘记

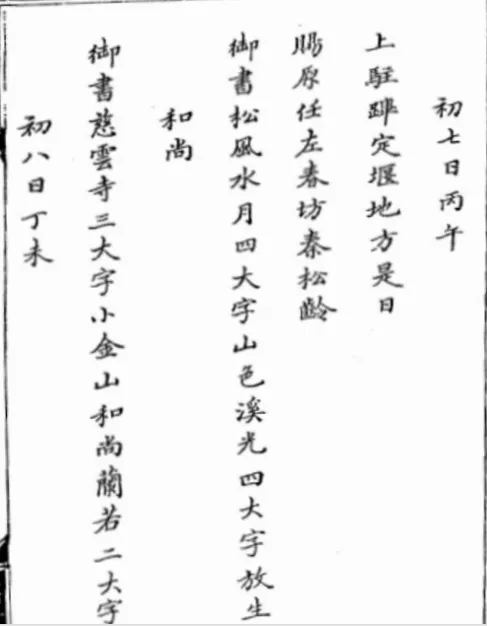

康熙皇帝第三次南巡来惠山,也就是1699年,曾为小金山即黄埠墩题“兰若”一匾。康熙起居注记:

康熙三十八年四月初七日丙午。

上驻跸定堰地方。是日,赐原任左春坊秦松龄御书松风水月四大字山色溪光四大字。放生和尚御书慈云寺三大字,小金山和尚兰若二大字。

02.乾隆南巡

两条水路黄埠墩是“必经站”

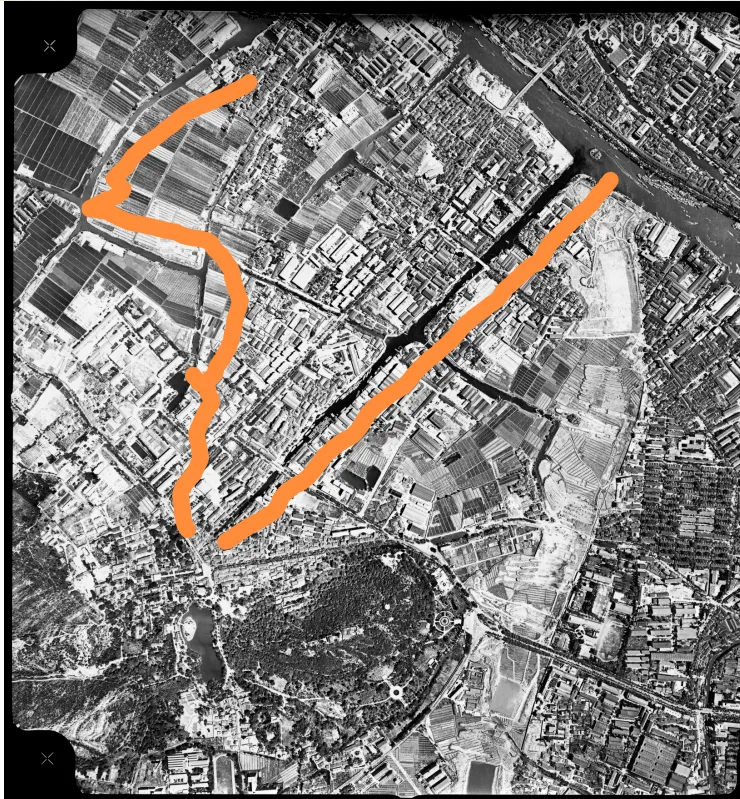

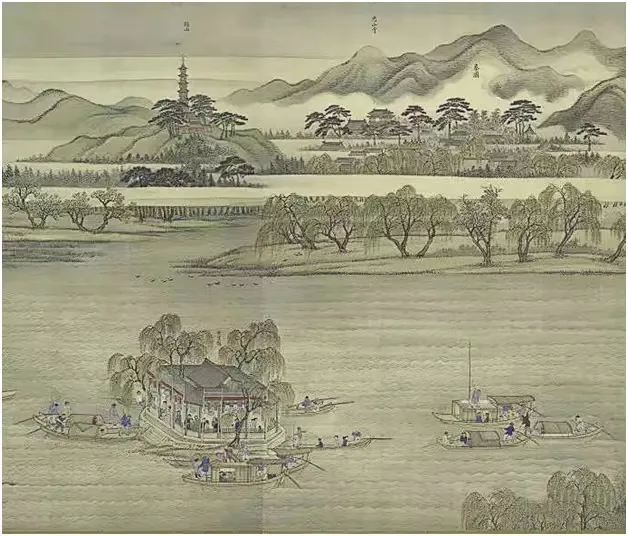

清帝从京城南下,从镇江经常州到无锡,由水路游惠山有两条线路。

一条是大家熟悉的从运河中流黄埠墩折向西面,沿着近三里长的寺塘泾迎惠山黛色直达龙头下,上岸。乾隆四十五年(1780),乾隆在他的诗中写道“江表初看山势鸿,埠墩西放一舟通”,就是此情此景的写照。

另一条,一般人不熟悉,是从双河口到新开河、经九曲基、环山河到惠山山池(现为某部队试验池),然后往东南方向行里许即到达秦园(寄畅园),此处筑有御步街。乾隆在南巡的“程塗 ”上记:

△乾隆来惠山的两条水路示意图

七哥庙无锡县界十四里,迎龙桥九里,双河口金匮县界七里,黄埠墩一里,放生池三里,莲蓉桥八里,日晖桥十二里,十里亭大营计程八十三里, 十六年二十二年又于迎龙桥驻跸。圣驾幸恵山,自双河口换舟至新开河马头登舟,由寄畅园至恵山寺、二泉亭,经秀嶂街入试泉西门,出阳春南门日晖桥马头登舟,计程十二里。

从上述记载看,乾隆第一第二次(乾隆十六年二十二年)南巡,游线是自无锡运河北双河口出发到惠山寄畅园。乾隆第二次南巡(1757),曾有诗记“双河舟溯慧溪湾,雅爱秦园林壑闲。”诗中提到的双河就是下图右上方的双河尖,也称双河口,其终点便是御船所泊“慧溪湾”(详见《乾隆来惠山的两条水路示意图》),图示左中这个池塘,今天仍在。这条线路是因为当时寺塘泾太窄,并不适于航行,故皇帝另辟水路,所以有“新开河”这一说。这“新开”,就是皇帝为了游惠山而新开的一条河。后来,因为皇帝要从黄埠墩来游惠山,寺塘泾得以开宽,御舟才从此入惠山。有意思的是,这年乾隆不是在无锡而是驻跸常州时书赐黄埠墩观音阁,额曰“水月澄观”。这是乾隆对于康熙题“兰若”的一个响应。

03.乾隆题诗黄埠墩

首次南巡(1751),乾隆作诗《黄埠墩》曰:

两水回环抱一洲,不通车马只通舟。

到来俯视原无地,攀陟遥吟恰有楼。

含雨湿云偏似重,隔湖烟屿望如浮。

恵山翠色迎眉睫,慢虑霑衣作胜逰。

有意思的是,邑人黄卬记述乾隆皇帝首次南巡,三月十九日自南营盘北上,经无锡又幸惠山。而皇太后则舟停北塘,未至惠山,但上黄埠墩登楼一观览耳。

乾隆二十二年,皇帝第二次南巡,又作诗《黄埠墩》:

洲埠无陆路,四面围清波。

不知迹贻谁,空传天闗罗。

却与繖墩近,否则黄城讹。

徒爱结构佳,往来率一过。

舣舟趁晴明,登阁聊延俄。

梁溪溯远练,慧山濯翠螺。

忽忆李青莲,客中此豪哦。

羙酒郁金香,玉碗朱顔酡。

沧桑几变更,逸韵终不磨。

有意思的是,邑人黄卬记述乾隆皇帝首次南巡,三月十九日自南营盘北上,经无锡又幸惠山。而皇太后则舟停北塘,未至惠山,但上黄埠墩登楼一观览耳。

乾隆二十七年(1762)二月二十日甲申,皇帝第三次南巡:“御舟至梁溪黄埠墩,上幸惠山寺慈云寺拈香。是日,上驻十里亭大营。三月十八日辛亥,御舟过十里亭大营驻跸。”这次他又作《黄埠墩》诗云:

埠墩仿彿近黄城,四面清波照槛明。

到则维舟纵遥目,坐须把笔畅吟情。

恵山西指九峰麓,吴会南临一宿程。

轻舫梁溪溯游进,祗园那可负前盟。

乾隆从水路来惠山,走的时候不再坐船走回头路,而是换成骑马从陆路走,沿秀嶂街、倚塍街、五里街出西门到无锡城里北门,经莲蓉桥至北塘再回到船上。乾隆实在会玩,他要换一种风景看看,但主要还是在无锡城的西北围着运河转一圈,他看到的是无锡城中最美的山水和繁荣的商市。此时御舟停靠在黄埠墩,皇帝回驾设行宫于此墩。从他在乾隆四十九年(第四次南巡)所作的《皇甫墩》一诗中看到皇帝“荣骑回”的心情。

向自恵山荣骑回,遥观波影涌蓬莱。

县城竟过此权置,川路非纡兹重来。

绿柳阴成啭莺舌,青蒲丛宻闯鱼顋。

南巡往返程将半,不觉时光暗里催。

注意到皇帝竟然将此“黄”改成“皇”,皇甫墩,此墩姓了“皇”。

如果从黄埠墩来惠山,则皇帝常以此墩为行宫,晚上入住在这墩上或者御船上,一早从此地换乘小舟划行至惠山。无锡人黄卬在他的《乾隆秘记》一文中有详细描述:

昔圣祖尝夜驻此,今于墩外周围筑土,加广五尺余,甃以青石,为外围廊,绕以朱栏,花纹极细巧。其内围廊亦设花栏,淡碧色,朱碧参差,映水极有致;佛殿楼阁,窗棂门扉,梁柱梲节,俱极雕镂工细,饰色雅淡,舟行过此,宛若画图。

慈云对黄埠,五彩照波明。黄埠墩实在是太小了,为了容纳更多的人,乾隆来驻时,事先将此墩加广了五尺余。即使这样,也还是不大,只能委屈皇帝了。我们现在看的墩应该是乾隆加宽后的。

为了停靠方便,在黄埠墩及附近设御码头,竟然设了四个:

设于惠山河塘者一,黄埠墩者四。北塘于放生池前,南塘于接官亭。以木为之,方如柜,长阔约八尺,朱涂之,无层级,旁为花栏,恰与御舟齐,可平步上下也。河塘码头之上,以木为棚,黄布为幔,半上覆,半下垂,如复壁,对岸亦隔以黄布。南码头因坊结彩,以红黄五色彩绸,纵横结为幔,对岸照墙如营盘而短。御舟泊处,上皆铺红毯,下藉以棕韉。

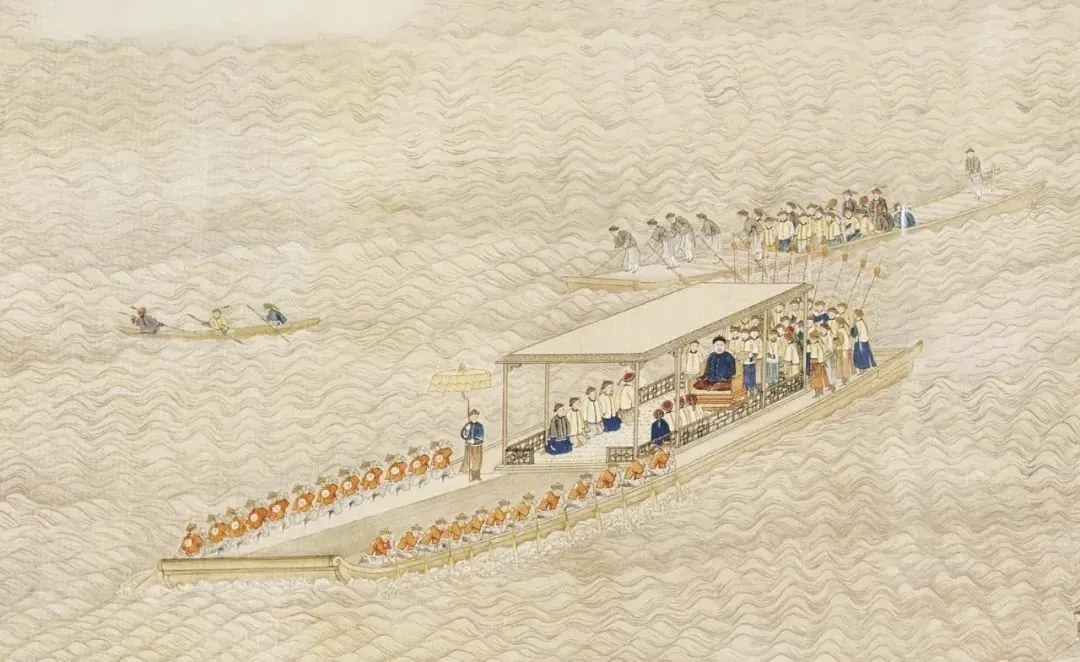

关于御舟,黄卬是这样描述的:

御舟前后,有独木船四,每船二人执桨左右之,迅疾如飞,皆熊罴貙虎之士也。随驾之舟,前后相衔,百有余里……御舟及后妃诸舟,夜亦设幔城如营盘,闻上实宿于舟,但披阅章奏,则在营盘内耳……二十日早晨,御舟至北塘,微雨,上易小舟至惠山。舟颇类金陵涼蓬,舱如亭,四空无障,旁执楫者八人,后妃嫔船则窗牖俱备。舟驻河塘,上乘四人肩舆,无帷幔。

邑人顾光奎有迎驾诗,记御舟:小舟双桨疾,左右绕勾陈。锦缆轻移水,霓旌不动尘。三呼声毁地,一笑物皆春。共识天颜喜,何须问近臣。

乾隆庚子年(1780),乾隆皇帝在他的天章庚子江南逰寄畅园再叠丁丑旧作韵中再次表达了从黄埠墩出发游惠山寄畅园的喜悦。

江表初看山势鸿,埠墩西放一舟通。

秦园萧寺相邻近,水阁云愙小憩中。

视昔由今兴堪托,松声泉韵画慙工。

倣斯早已成八景,愧是卑称大禹宫。

(原注:于万寿山左倣斯成八景名之曰恵山园)

乾隆皇帝对黄埠墩情有独钟,他后来在北京清漪园建园时,在昆明湖上修建了三座海上仙山:南湖岛仿蓬莱仙岛、凤凰墩仿瀛洲、团城仿方丈。据说乾隆当年携母下江南时,其母生病,御舟在无锡运河中黄埠墩靠岸,乾隆母入佛寺暂息。为追念此事,在昆明湖仿黄埠墩而建凤凰墩。清代嘉庆进士,曾任云贵总督、翰林院编修的吴振木在所撰《养吉斋丛录》卷之十八载:“凤凰墩在湖中,仿江南黄埠墩为之。有楼,建金凤,张翼随风而转,以相风也。”乾隆对于他的凤凰墩非常满意,曾写诗说“渚墩学黄埠,上有凤凰楼。一境中悬画,四时似长秋。山容空外秀,波悬席前浮。何事三山远?还期佺羡游。”诗中的“凤凰楼”又名"会波楼",显然仿照的是黄埠墩上的“环翠楼”。

从造园和风景的角度看,乾隆看中黄埠墩并模仿,更多的考虑是欣赏它与锡山龙光塔和寄畅园的地理空间关系,是山、墩、水、园四者的灵动关系。所谓写仿,就是无论是这个墩还是墩上的楼,其形制尽可能的模仿黄埠墩。这是一种局部,从整体来说,清漪园中筑凤凰墩正是为了对应万寿山和其写仿的惠山园(后改为谐趣园),形成了北京皇家园林和无锡私家园林寄畅园的对应关系,是乾隆皇帝善于学习、汲取江南风景精华的经典案例,至今传为业界美谈。皇帝模拟江南的山水,不但是山水园墩,还从游线设计上也是亦步亦趋,他去惠山园看景,就从昆明湖坐船迎万寿山而近园,与他从无锡运河黄埠墩出发,西进趋寄畅园情趣相同。可见,乾隆真是一个有趣的皇帝。

除了上述五首题黄埠墩的诗,乾隆还作有名为《题黄埠墩》的诗联,其情感之充沛溢于言表,现录其六则,以娱读者:

梁溪溯远练;惠山濯翠螺。

惠山西指九峰麓;吴会南临一宿程。

含雨泾云偏似重;隔湖烟屿望如浮。

到来俯视原天地;攀陟遥吟恰有楼。

含雨泾云偏似重;隔湖烟屿望如浮。

绿柳荫成啭莺舌;青蒲丛密闯鱼顋。

屡奉宸游过,弹丸沐宠荣。康熙乾隆各自六下江南,使得无锡黄埠墩的名气遍播大江南北。可以说,在江南运河景物中最能勾起皇帝诗意的,莫过于无锡黄埠墩了。以至后来者纷至沓来,以登上此墩为荣。