方志南京 | 一江枫荻雨,千年过客诗——别样的江浦秋韵

南京各处的秋景都有其独到之处,栖霞的红枫、梧桐大道的黄叶,紫金山上层林尽染……而浦口的秋意也在千年文墨中别有韵味。

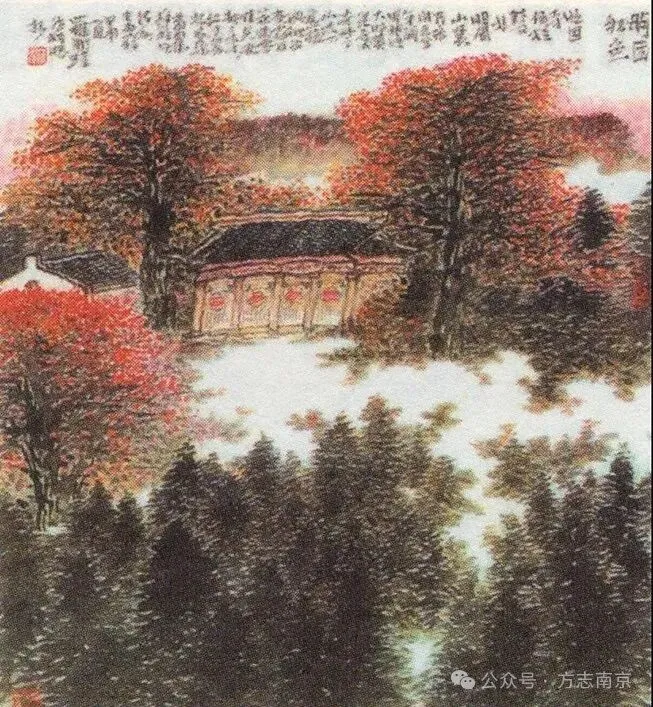

若要看浦口的秋光,去桥林的乌龙山是个不错的选择。在山南麓(今桥林小学所在地)有座明因古寺,乃元朝至正元年(1341)募建。寺外的山坡下,遍植枫、楸二木,每当“霜降”过后,虽百花凋零,木叶却别有一派秋色,正应了“霜叶红于二月花”。此时若漫步其间,定当神驰遐想,流连而忘返。

▲明因秋色图(罗国玮绘)

清《江浦埤乘》“桥林十二景”中的“明因秋色”说的正是此景,后来还有人附诗《明因秋色》一首:

千年古镇透新姿,明因秋色谱新诗。

枫红要待秋九月,善因种果在春时。

但浦口的秋色,并不只在于此。古往今来,浦口的文人雅士自然不吝在秋风起时以笔墨绘景抒怀,写下如宁静致远的“江领白云樵洞雨,天夸红柿定山秋”,脉脉温情的“庭叶翻翻秋向晚,凉砧敲月催金剪”。甚至《珠泉小志》还记载了明代诗人唐显悦在游珠泉时留下的“艳清冷过秋,谁令倾斛吐”这样的清冷佳句。可以说,正是这些流传至今的秋之韵致、秋之情愫,让我们能够跨越时空感悟别样的江浦秋韵。

中唐时代的现实主义诗人张籍(约767~830)是和州乌江人,作为元和诗坛趋于雅正的代表,他曾在洛阳写下过《秋思》:

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

▲张籍画像

浦口的文人不但爱在秋天思乡,也爱写秋天的故乡,宋人张孝祥的《菩萨蛮•庭叶翻翻秋向晚》便是如此:

庭叶翻翻秋向晚,凉砧敲月催金剪。

楼上已清寒,不堪频倚栏。

邻翁开社瓮,唤客情应重。

不醉且无归,醉时归路迷。

张孝祥(1132~1170),字安国,别号于湖居士,宋代著名词人。宋历阳乌江燕窝张(今属浦口)人,唐代诗人张籍之七世孙。葬于南京浦口老山。他善诗文,尤工于词,《全宋词》辑录其223首词。

而写浦口的秋,有时也不单是为了写秋,也有人是为了送别。比如明人庄昶所作的《送白马僧如景往沂洲》:

云水沂洲几日舟,我看白马亦沂洲。

人间九万非难到,心外丝毫即远求。

江领白云樵洞雨,天夸红柿定山秋。

赠言不若无言好,老子狂言活水头。

庄昶(1437~1499)明代官员、学者。汉族,江浦孝义(今江苏南京浦口区东门镇)人。

这年秋日,庄昶在浦口白马寺送别友人。从浦口到沂洲虽然颇有距离,但在庄昶眼中,两地秋景却可相融。人间万里虽远,心若向之不难达;心外微尘,却成远求之障。江畔白云缭绕,樵夫洞中细雨绵绵,天公以红柿点缀定山秋景。赠言虽好,有时沉默更胜千言,我这狂言,不过如活水源头,自然流淌。

岁月悠悠,秋风依旧,浦口的秋天,不仅仅是一季的更迭,更是文化与情感的传承。

初秋的浦口,老山老树盘根,层林尽染;响堂田野,稻谷沉甸甸,金黄一片,是秋天最质朴的喜悦;而佛手湖畔,狼尾草茸茸,随风轻摆,带着初秋的温柔与宁静。大家不妨来走一走,感受这诗情画意的秋天。

(资料来源:《浦口文史》第十五辑 《张籍传》)