方志南京 | 风流蕴藉 天下文枢——承上启下的六朝诗歌之宫廷诗风

南朝梁、陈时期,由于最高统治者的喜爱和提倡,宫体诗——以南朝梁萧纲(简文帝)的宫廷为中心所形成的一种诗风,包括应制诗、应令诗等盛行一时。这使得歌功颂德之风和香软绮艳之气弥漫诗坛,在一定程度上影响了诗歌的健康发展。

▲牛首山

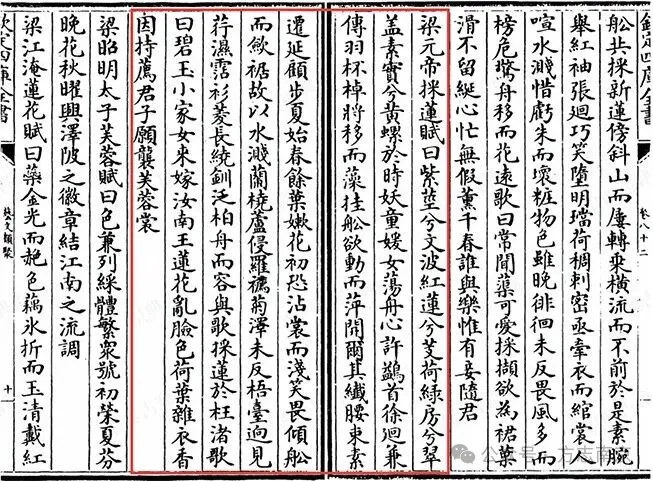

萧纲(503~551)在被立为太子后,常与东宫僚属同游江宁牛首山。他的一首《往虎窟山寺》,通过细腻的笔触展现了山寺的自然风光与佛门清幽氛围,为我们描绘了千年之前“春牛首”的景象。

▲《往虎窟山寺》

(明 陆时雍编《古诗镜》 四库全书本)

尘中喧虑积,物外众情捐。

兹地信爽垲,墟垄暧阡绵。

蔼蔼车徒迈,飘飘旌旄悬。

细松斜绕迳,峻岭半藏天。

古树无枝叶,荒郊多野烟。

分花出黄鸟,挂石下新泉。

蓊郁均双树,清虚类八禅。

栖神紫台上,纵意白云边。

值得一提的是,萧纲还和他的弟弟萧绎(508~554,后为梁元帝)各写了一篇《采莲赋》,均极富神采。他们笔下的采莲女子虽具贵族气质,但其审美感受却十分细腻,堪称体物抒情小赋中的佳作。尤其萧绎文中“于是妖童媛女,荡舟心许;鹢首徐回,兼传羽杯;棹将移而藻挂,船欲动而萍开。尔其纤腰束素,迁延顾步;夏始春余,叶嫩花初,恐沾裳而浅笑,畏倾船而敛裾”一节,因其生动真切的描写,被散文大家朱自清在《荷塘月色》中原文引用,足见其对后世文学影响之大。另外,萧绎还是当时国内最大的图书收藏家,藏有古代珍稀经典书籍逾万册,这或许有助于提升他的文学修养。

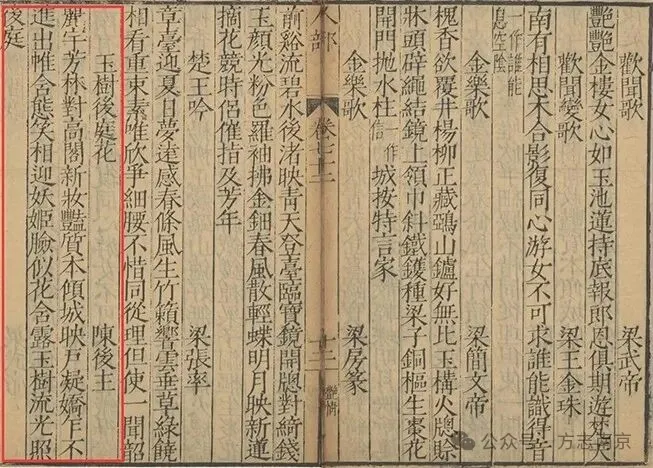

▲采莲赋

(唐 欧阳询撰《艺文类聚》四库全书本)

梁陈时代的阴铿(?~565)博览史传,与何逊齐名,善作五言诗,精于炼字造句,有“琢句抽思”“穷太极妍”之评,对唐代诗人李白、杜甫、贾岛等都有一定影响。杜甫自述作诗艰辛的《解闷》诗中便有“颇学阴(铿)何(逊)苦用心”的诗句。看看阴铿写的《晚出新亭》:“大江一浩荡,离悲足几重。潮落犹如盖,云昏不作峰。远戍唯闻鼓,寒山但见松。九十方称半,归途讵有踪。”可略见其善于雕琢的风格。

▲《玉树后庭花》

(明 俞安期编 梅鼎祚增订《诗隽类函》万历刻本)

宫体诗中最具代表性的,当数陈朝后主陈叔宝(553~604)的《玉树后庭花》三首了。其一:“玉树后庭花,花开不复久。”其二:“璧月夜夜满,琼树朝朝新。”其三:

丽宇芳林对高阁,新装艳质本倾城;

映户凝娇乍不进,出帷含态笑相迎。

由于陈叔宝在位期间不理朝政,“复扇淫侈之风”“寄情于文酒,昵近群小,皆委之以衡轴”,虽说《玉树后庭花》辞情并茂,体现了一定的诗歌艺术造诣,但其作为亡国之音的象征,当为奢靡亡国、居安当思危的警示。

先秦诗歌,如《诗经》《楚辞》,为四言体或骚体。骚体字句较长,形式也较自由,多用“兮”字以助语势,起于战国时的楚国,因以屈原所作《离骚》为代表,故称“骚体”。而六朝时期,特别是六朝后期的诗歌,较之已有了明显变化,除极少数为四言、六言外,绝大多数为五言体。这一时期,是五言诗趋向繁荣和成熟的转型时期。另外,七言诗在这一时期已经产生并有了初步的发展。

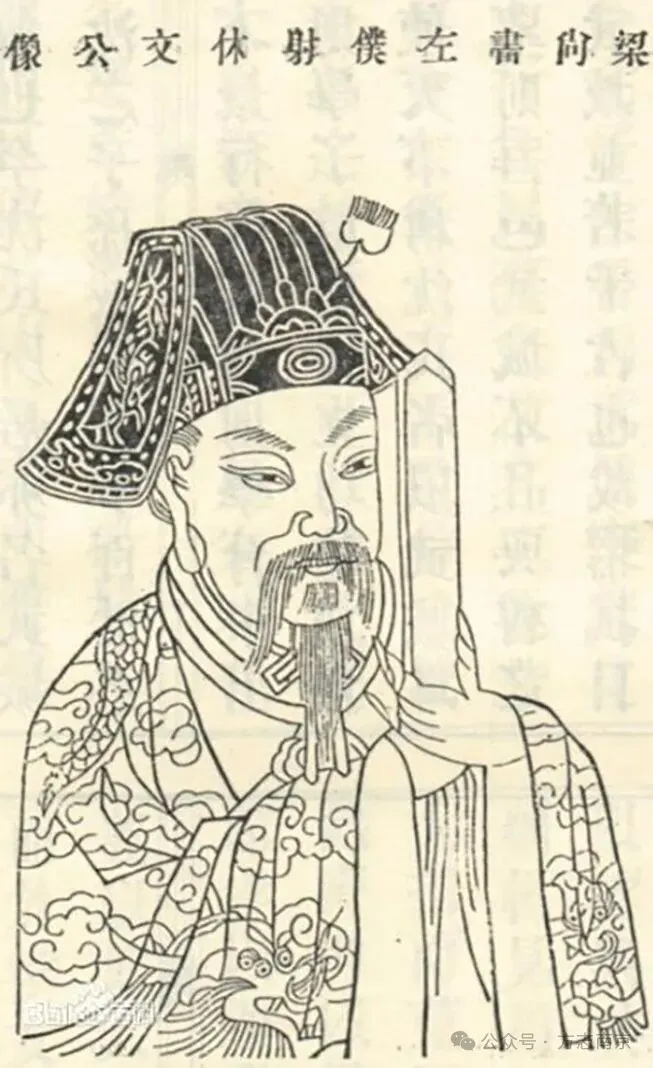

▲沈约画像

南朝后期,诗文已经开始重视文字的声韵,以区分四声。南朝著有《晋书》《宋书》《齐纪》《梁武帝本纪》等史书的沈约,是讲求声律“永明体”的创始人之一。由于那时的汉语音韵学已有相当的发展,他在前人的基础上,把同时代人周颙发现的平、上、去、入“四声”用于诗的格律,归纳出了比较完整的诗歌韵律论,要求高低轻重不同的字音在诗歌中互相间隔运用,使音节错综和谐,即后世所谓的调和平仄。沈约等人也在自己的诗歌创作中身体力行,将五、七言诗引入了新的发展方向,为唐代近体律诗的形成准备了条件。

六朝诗歌上承秦汉,下启隋唐,在中国诗歌发展过程中,具有明显的转型特征:思想内容上题材广阔,可自由发挥;诗歌形式上五言诗趋于成熟,七言诗开始涌现并强调格律,为唐朝以后的诗文发展奠定了稳固的基础。

(节选自《南京史志》2018年第一期,部分图片来源于网络)

- 上一篇:张敏:“群舒奔吴”钩沉

- 下一篇:宿迁史志 | 新盛街里的红色文化记忆