宿迁史志 | 新盛街里的红色文化记忆

2015年3月25日《宿迁晚报》刊登了记者徐其崇的署名文章《消失30多年的蔡氏宗祠回来了》,文中记述的是蔡氏宗祠的最后一位祠董、蔡家刻字店的店主蔡星若。

蔡氏宗祠,在新盛街极乐律院南首、宿迁明清古城墙遗址东北处,始建于明万历四十七年(1619年)。在抗日战争期间,蔡氏宗祠是宿迁文昌阁校长蔡克浑的教学点,炮兵司令朱瑞、蔡贡庭、马爱亭都是蔡克浑的学生。蔡氏宗祠也是宿迁早期共产党人李干成、蔡贡庭等革命先驱发动洋河暴动、发展党的组织 、开展对敌斗争的一个地下交通站。

蔡氏宗祠手绘图

01

蔡家刻字店:宿迁印刷业的火种与抗日宣传阵地

蔡家刻字店位于新盛街老椿树旁,原名“一经堂”。蔡家刻字店前期主要是印制蔡家地藏庵的藏佛经,后期因民国宿迁政府印制公文和县志的需要,经民国宿迁县参议长蔡克浑推荐,蔡星若同意扩建印制车间,购置先进的印刷设备,将印制车间起名为“会文斋印书局”,承接印制《民国宿迁县志》、学堂课本、门词、家谱等业务。“会文斋”是清代宿迁规模最大、工艺最精湛的印刷企业,其建筑采用具有地方特色的“人字梁”结构,布局呈“前殿后坊”式,兼具经营、办公与生产功能。店主蔡星若以“一经堂”为核心,“会文斋”作为印刷车间与仓储基地,形成“前店后坊”的产业格局,见证了宿迁印刷业从木刻版到石印、铅印的技术演进。

1938年,日军侵占宿迁,“会文斋”因承担抗日宣传品印刷任务遭日军焚毁,成为宿迁印刷业史上的惨痛一页。尽管设备被毁,蔡家仍以“一经堂”为秘密经营点,通过手写、油印等方式持续传播抗日传单,成为敌后文化抗战的重要力量。抗战后期蔡星若还将先进的印刷设备及技术捐赠给苏皖边区政府印制高质量的红色货币“淮北币”,为苏皖边区政府的红色金融事业做出了贡献。宿迁印刷业的发展由此被划分为“抗日战争前、抗日战争时期、新中国成立后”三个阶段,蔡家刻字店的兴衰正是这一历史的写照。

02

蔡佩莹:从新盛街走出的战地歌唱家、红色电影《红霞》主演

蔡佩莹,1927年生于新盛街的蔡家刻字店。蔡佩莹从小在喜爱京剧的父亲蔡星若的熏陶下也热爱京剧。她同时也受继父蔡绍庚(京剧爱好者)影响,7岁学唱京剧,八九岁便能熟练演绎多段经典唱段。她早年就读于江苏省立徐州女子师范学校,1947年考入南京国立剧专学习话剧表演,为日后艺术生涯奠定基础。

1949年,蔡佩莹参加浙东金萧游击支队文工团,后随部队入朝参战。在冰天雪地的战壕与战地医院中,她既是医护员,又是文艺兵,用歌声与表演慰藉伤员、鼓舞士气。

1956年,蔡佩莹主演前线歌舞团歌剧《红霞》,塑造了红军女战士“红霞”的光辉形象,该剧被全国剧院学习并移植为地方戏。《红霞》剧本被译成朝鲜文并在朝鲜书店发行。

1958年,八一电影制片厂将《红霞》搬上银幕,使其成为我国第一部歌剧电影,蔡佩莹也因此红遍大江南北。她融合京剧、豫剧与西洋唱法,形成独特艺术风格,曾与《洪湖赤卫队》主演王玉珍同台演出,被誉为“中国第一代歌剧演唱家”。

1963年,蔡佩莹在北京参加全军独唱独奏民族音乐会,演唱歌剧《红霞》选曲,会后受到周恩来总理接见。

周恩来总理和蔡佩莹握手

03

蔡贡庭:宿北抗日民主政权的领导者

蔡贡庭(1893—1979),名佩琛,字贡庭,他的一生跨越新旧中国两个时代,从早期教育工作者到坚定的无产阶级革命者,再到新中国建设的参与者,始终以“为人民服务”为宗旨,在江苏乃至全国的革命与建设史上留下了深刻印记。

抗日战争期间为褒扬抗日烈士,他主持修建陆渡口抗日殉难烈士纪念塔并撰写碑文,苏皖边区政府主席李一氓题写“陆渡口抗日殉难烈士纪念塔”塔名。

1938年日军侵占宿迁后,他组织地方武装开展游击战,抗日战争时期先后任宿迁县抗日民主政府县长、宿北县抗日民主政府县长。任职期间,他以“为民、务实、清廉”著称,被群众亲切称为“人民县长”。

面对亲友的说情请托,蔡贡庭始终坚持原则,拒绝为任何人谋取私利。他常说:“我是人民的县长,不是蔡家的县长。”一次,有亲戚因偷税被查处,托人求他通融,他当即严词拒绝,并亲自监督案件处理,令全县震动。

他主动放弃干部“中灶”待遇,坚持与普通战士同吃“大灶”,顿顿以高粱饼、粗粮充饥;常年穿着打补丁的土布衣,每天黎明即起,身背粪箕为群众积肥,带头参加农业生产。这种“泥腿子县长”的形象,让他与百姓打成一片,成为根据地干部的典范。

宿北县是华中抗日根据地的重要组成部分,蔡贡庭积极组织群众开展大生产运动,兴修水利、推广良种,使粮食产量大幅提升,有力支援了新四军的抗日作战。他还推动建立地方武装,配合主力部队反“扫荡”,为巩固根据地作出重要贡献。他积极发动群众建立农救会、青抗团,创办《宿北导报》宣传抗日主张,并领导根据地军民开展反“扫荡”斗争。为巩固宿北抗日根据地,他率先垂范、主动动员蔡家优秀青年参加革命队伍 。1938年其侄子蔡则孝在抗日反“扫荡”战争中壮烈牺牲。

蔡则孝的革命烈士证明书

其父亲蔡绍樟被日伪及国民党反动派逮捕入狱,家多次被查抄、配偶离家病故,儿子毛团寄养在伯父家生活。在家破人亡、妻离子散、困难交加的情况下,蔡贡庭毅然不忘初心、投身于革命事业。1946年底带领宿北县机关干部家属北撤至安东省,完成上级党组织交给的北撤任务。

蔡贡庭(前二排左三)在安东省哈军工和战友合影

04

烽火淬炼的红色传承

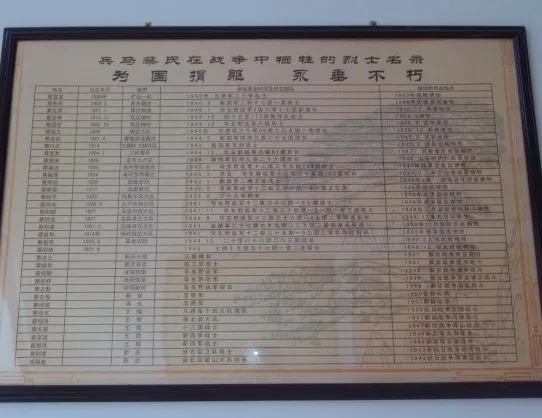

在抗日战争、解放战争和抗美援朝战争中,宿迁蔡氏家族有30余位优秀子孙壮烈牺牲,他们用鲜血和生命验证了蔡氏家族对党和国家的忠诚。

蔡氏宗祠中展示的兵马蔡氏烈士名录

昔日蔡氏宗祠前的涓涓细流见证了蔡家刻字店“一经堂”从商业传奇到抗日堡垒的蜕变,在“会文斋”的废墟中埋藏着文化抗战的火种,“一经堂”的梁架上至今回荡着蔡佩莹少年时的京剧唱段。蔡佩莹用歌声唤醒民族斗志,蔡贡庭以生命捍卫家国,他们的事迹与蔡家刻字店的历史一起,成为宿迁红色文化的重要组成部分。

如今,新盛街已成为“古今文化交融第一街”,蔡家刻字店作为历史建筑被重新修缮,其承载的革命记忆与艺术精神,正激励着后人传承红色基因,赓续奋斗征程。新盛街的“蔡家刻字店”,因其见证了早期宿迁印刷业的发展与抗日救亡运动而成为新盛街红色文化地标。

作者介绍

张荣玉 新沂市第三中学退休教师,业余文史工作爱好者。