宿迁史志 | 电影演员吴海燕的父亲、从沭阳颜集走出的“梨园大将”

滔滔虞姬沟的河水,自沭阳县颜集镇穿境而过,它不仅见证过美人虞姬临河浣纱的身影,还哺育了吴苓生、姜汉卿等一批优秀的颜集儿女。吴石坚,也是其中之一。

虞姬沟

1906年腊月,虞姬沟寒风凛冽,吴前圩村吴化南家中却暖意融融——他们的长子出生,取名石坚。他从小聪慧过人,不仅是姜汉卿烈士的学生,也是吴苓生烈士的堂兄弟。出身书香门第的吴石坚,在淳厚家风的熏陶下,早早立下了救国救民的远大志向。

少年吴石坚常在沟畔读书,听父老讲述虞姬的刚烈往事,楚汉遗风悄然注入血脉。他尤其爱看戏,每当草台班唱起《霸王别姬》,他总能随声哼唱。谁都不曾想到,这个苏北少年,日后竟会成为中国戏坛的领军人物,以另一种方式延续英雄的叙事。

吴石坚

烽火岁月 赤胆忠魂

抗日战争爆发以后,吴石坚毅然投身革命洪流。他利用家族影响力大、各方势力都有所忌惮的优势,悄悄地把自己家变成苏鲁根据地重要的交通站,无私地提供食宿,被同志们亲切地称为“抗日饭店”。在这处特殊的驿站里,交通员往来歇脚、传递情报、转运物资,吴家大院终日繁忙却井然有序。1939年5月,由时任沭阳县第二区委书记周秉衡介绍,吴石坚正式加入中国共产党。

1941年5月,为避免家中物资资敌,吴石坚毅然手持火把,火烧故园住宅,将数代家业付之一炬。这份为革命不惜一切的赤胆忠心,成为根据地人民广为传颂的佳话。

作为沭(阳)宿(迁)海(东海)地区第一块红色根据地——沭阳二区的创建者之一,吴石坚在八路军山东纵队陇海南进支队第三团抵达颜集后,积极协助扩军运动。他带领家乡青年踊跃参军,自己也出任三营九连连长。从此,烽火岁月中,他深入虎穴智擒叛徒张兆千,瓦解敌方情报网络;单枪匹马警告汉奸老鲍四,阻其作恶;指挥盛湖、陈庄战斗,将伪沭阳县西北行署主任吴小柴逐出第二区……这些戎马经历,锤炼出他果敢坚毅的革命品格。

转战文艺 梨园点兵

若不是李一氓的一纸调令,吴石坚或将成为一员骁将。但李一氓无意间的一个决定,却从此让中国戏坛多了一位“梨园大将”。

1942年春,李一氓受中共中央华中局派遣,赴淮海抗日根据地出任淮海区行署主任兼区委副书记。次年,他主持筹建淮海实验剧团,以文艺服务抗战、服务军民。当时淮海区专业京剧演员稀缺,建团初期科班出身的仅方樵一人。首任团长由地委敌工科科长蒋馥兼任,后李一氓调吴石坚接任,由此开启了他与戏剧一生的缘分。

在李一氓的支持下,吴石坚白手起家组建剧团,广纳流散艺人,整合资源组织创作,在战火中为军民输送精神食粮。他曾亲率淮海实验京剧团赴新四军军部演出由李一氓编剧的《九宫山》,受到了新四军代军长陈毅同志的热烈欢迎,并指示他参与对起义部队的接待和转化工作。从领兵打仗的连长到掌班演出的团长,舞台成为吴石坚新的战场。

京剧《九宫山》演出剧照(李一氓改编)

沪上擎旗 开创格局

解放战争的硝烟尚未散尽,吴石坚已踏上新的征程。渡江战役前夕,他受命组建苏北兵团文工团。第三野战军副司令员粟裕点名他们在渡江时演出《古城会》,以关羽“千里走单骑”的忠勇喻示新时代来临。这支文艺队伍在战火中不断壮大,由几十人发展为七百人的“苏南军区文工团”,成为一支有力的文艺劲旅。

新中国成立后,百废待兴。1953年10月,抗美援朝胜利,党中央组织大规模赴朝慰问活动,贺龙元帅任总团长,吴石坚任直属总分团团长。他所率的团,汇聚梅兰芳、程砚秋、周信芳、马连良等京剧大师,阵容之豪华、水准之顶尖,史上罕见。贺龙元帅曾幽默地对他说:“你这个团有梅、周、马、程四大名角,连李玉茹这样的演员都只能跑跑龙套,这是名副其实的‘天下第一团’啊!”在朝期间,炮火仍零星不断,吴石坚事必躬亲,周密安排,既保障大师们的安全,又确保演出圆满成功,再显其非凡组织才能。

1955年,上海京剧院成立。艺术泰斗周信芳任院长,吴石坚任副院长,实际主持院务——这位革命军人,自此执掌中国京剧的“半壁江山”。

他的管理艺术主要体现在三方面:

海纳百川的胸襟。他深谙“红花还须绿叶扶”,以人格魅力和真诚尊重,团结周信芳、盖叫天、言慧珠、李玉茹等艺术大家,无论名角或是龙套,皆能各安其位、各展其才。

承古开新的智慧。他主持整理改革传统剧目,为《澶渊之盟》《义责王魁》等注入新审美内涵;同时大力推进现代戏创作,《智取威虎山》等剧破土而出,为后来的“样板戏”奠定基础。

制度创新的魄力。1957年,京剧院实行体制改革,下设三团:一团演连台本戏,二团演老戏与本戏,三团专事青年培养。这种专业分工且保持灵活的结构,在当时堪称创举。

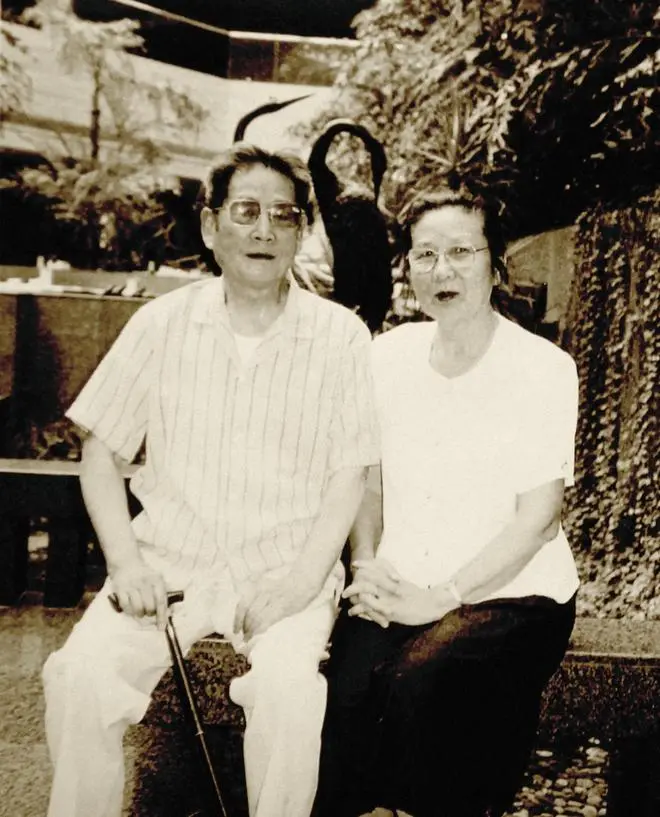

吴石坚和夫人汤化葵晚年合影

家风传承 父女佳话

在20世纪七八十年代的中国影坛,曾闪耀过这样一位传奇影星:演技精湛,容貌清丽,不少观众赞誉她“清水出芙蓉,天然去雕饰”,她就是吴石坚之女、被誉为“上影一枝花”的吴海燕。

吴海燕

“梨园大将”的温柔,悉数藏在家庭的细节中。吴石坚从不空谈大道理,以严谨与赤诚,成为子女最好的榜样。女儿吴海燕日后成为家喻户晓的电影演员,演绎了《海霞》中的渔家姑娘、《等到满山红叶时》的导游,个个形象深入人心。

吴海燕常说:“父亲教我的,比演技更重要——做事要踏实,对艺术要敬畏。”父女二人,一个深耕戏曲梨园,一个绽放银幕光影,虽赛道不同,却共怀“为人民演戏”的初心,成为艺苑中一段难得的“父女佳话”。

桑梓情深 泽被后学

1959年,沭阳京剧团青年演员宋长荣赴沪演出,作为故乡人,故乡京剧团,这份桑梓之情,怎能割舍得下?在吴石坚竭力引荐下,宋长荣得到了周信芳、言慧珠、魏连芳等名师的指导。多年后,已成著名艺术家的宋长荣始终感念:“没有吴老提携,就没有我的今天。”1982年,他携新编《霍小玉》来沪征求意见,第一个拜访的仍是吴石坚。这段跨越数十年的师生情,正是吴石坚倾心育人的生动写照。

晚年的吴石坚,乡思愈浓。他多次重返沭阳故地,参与故里的文艺活动,为故乡文化事业出谋划策,将毕生所积累的艺术经验,无私馈赠给这片生养他的土地。

吴石坚的一生,与中国京剧紧密相连。他是战场上转型的“艺术指挥官”,是剧院里奠基的“掌舵人”,是家中传艺的“慈父”,更是故乡永远的“归巢燕”。他没有留下惊天动地的誓言,却用一生践行“艺术为时代、为人民”的初心。他的故事,早已化作京剧史中一段不朽的“幕后戏”,永远流淌在中国戏剧的长河之中。

作者介绍

仲小冬 沭阳人,供职于镇政府。江苏省作家协会会员,江苏省民间文艺家协会会员,宿迁市民协理事、故事创委会主任。已发表各类文艺作品近200万字,出版小说集一部。