常熟史志 | 蒋廷锡究竟是不是南沙乡人?

1958年前,河阳山东南不远处的港口湖下曾有一处规格很高、名气很大的名人墓葬,人称“湖下蒋坟”,墓主人蒋廷锡、蒋溥、蒋檙祖孙三代,均为清代名宦,蒋廷锡父子均官至大学士。廷锡(1669—1732),字扬孙,号西谷、酉君,其书画作品常自署“南沙蒋廷锡”。他的籍贯,1992年前各种文献从无异词,均称其为江苏常熟人。

常熟为吴郡望县,经济发达,人文荟萃,名闻海内。1962年,原常熟西北的14个公社和一个国营农场,划归新成立的沙洲县(今张家港)。1992年,《沙洲县志》问世,首次将蒋廷锡父子列入沙洲县历史名人。从此,这一新说不胫而走,影响深广,相关提法,在文史研究、文旅宣传乃至新编家谱等领域广为流播。

新说是否可靠?依据是否充分?文史学者一直有不同的理解和声音。笔者也颇为怀疑,因为就所寓目的历代各类公私文献均未发现过蒋廷锡家族与港口蒋氏之间存在亲缘关系的明确可靠的信息。

为厘清这个问题,本文拟就蒋廷锡自署的“南沙”一词入手,作一番分析考辨,藉此抛砖引玉,就正于文史界的前辈学者、方家同道。

南沙为常熟之别称

揆诸常熟旧志等地方文献,南沙作为一个历史地理概念,一直被作为常熟的别称。

具有海嵎、南沙、常熟之异名,又别曰琴川。(《至正重修琴川志•总叙》,方志出版社,2013年)

兹地之为县也,自晋始,而海虞、南沙、常熟三易名。(同上卷一《叙县》)

所谓海虞(嵎)、南沙、常熟之得名,前人有如下解释:

意者海虞以山,南沙以地,而常熟则或以土壤膏沃、岁无水旱而名欤?(同上)

而南沙之得名,道光间邑人邓琳还有如下理解:

虞山在江滨,而虞山以北之地,皆江中积沙所成,故古人名其地为南沙耳。谓之南者,对通州北沙而言也。(邓琳《道光虞乡志略》卷一《建制沿革》,广陵书社,2024年)

现据《重修常昭合志》,将南沙从乡名到县名和常熟之别名的渊源,概述如下:

东汉之前,常熟地区经济落后,人口稀少,尚无县、乡一级的地方行政建制出现,而见诸文献记载。

东汉,始设虞乡、南沙两“乡”,属会稽郡吴县。

(三国)孙吴,南沙又名沙中。

(西)晋平吴,设暨阳县,南沙乡隶之。晋成帝咸康七年(314年),改南沙乡为南沙县。

南朝萧梁天监六年,分娄县,置信义郡,领海阳、前京、信义、海隅、兴国、南沙六县。大同六年(540年),改南沙为常熟,县治南沙城(今福山镇),附近铜官山,因名常熟山。

陈因之。

隋文帝废信义郡,并所领海阳等六县为常熟县,治南沙城。(以上参考《重修常昭合志》卷一《沿革志》)

唐武德七年(624年),将县治从南沙城移至虞山脚下(今常熟县城)。(上书卷十二《名迹志》)

南沙作为常熟别称既成为一种习尚,将南沙作为地望或籍贯,也就顺利成章。正是在这个意义上,蒋廷锡自署“南沙蒋廷锡”,蒋元枢五世孙、《好吾庐诗钞》作者蒋鸿逵自署“南沙蒋鸿逵蔚青”,公羊寿自署“南沙公羊寿”并创办《南沙报》……以南沙指代故乡常熟,才显得合情合理。而这一传统的形成,不仅与以县(或郡)作为家族地望或个人祖籍的传统密切相关,也与秦代以来将郡县制作为地方行政基本制度,以及编户齐民的户籍制度息息相关。

相对而言,乡(镇)、里、村等,在二十世纪以前,始终未被列入以“路(郡、道)、府、州、县”为基本结构的地方行政管理框架之内。因此,自古以来,从未出现过将乡里、村镇作为族望和籍贯的情况,事实上,查考历代文献旧籍,也找不到任何个案。

河阳山周边及港口湖下旧属崇素乡

有论者著文,称蒋廷锡及其后裔,之所以自署或人称“南沙(蒋氏)”,是因为蒋坟以及蒋廷锡生母曹太夫人的墓地,在河阳山、港口湖下一带,而这里历史上曾隶属南沙乡,进而推测湖下蒋坟主人与附近港口蒋氏之间,理当存在亲缘关系。甚至进而根据《曹太夫人墓志》铭文中出现的“南沙”二字,推断蒋坟之所以选择湖下,乃因蒋廷锡生母曹太夫人为南沙乡人。

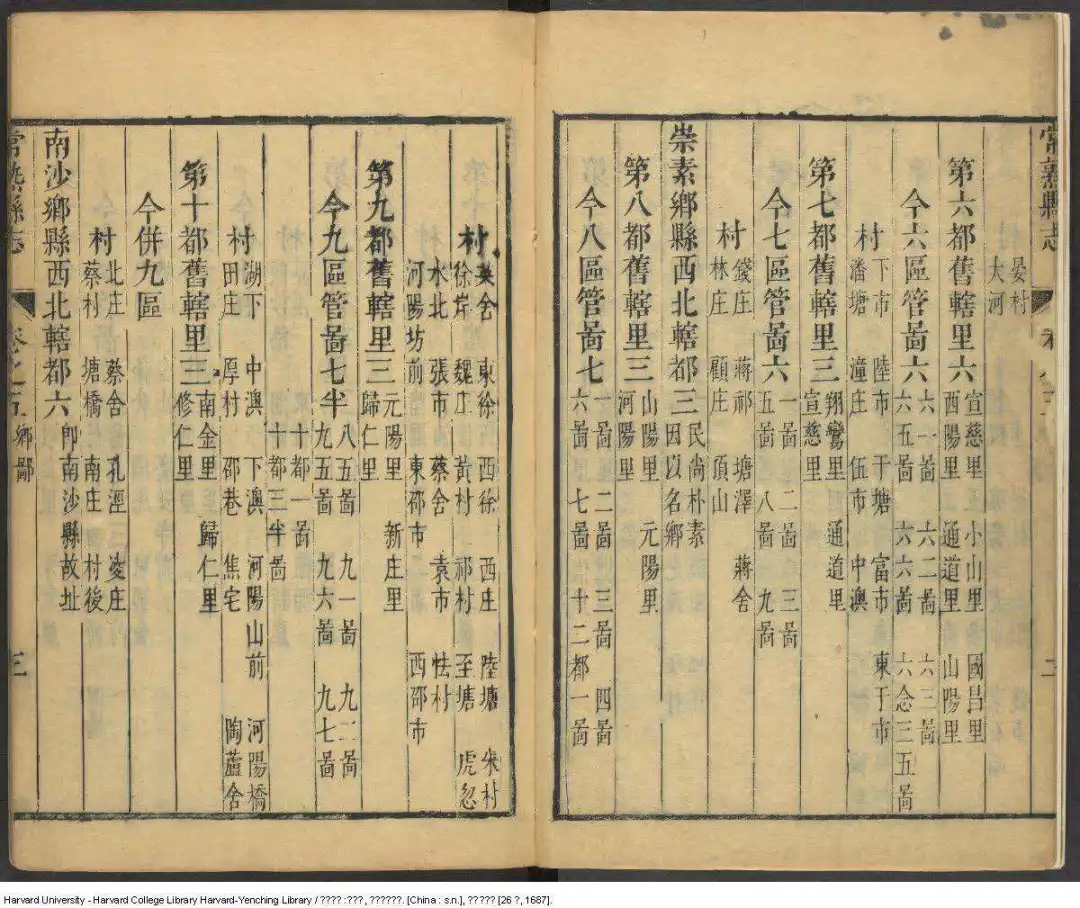

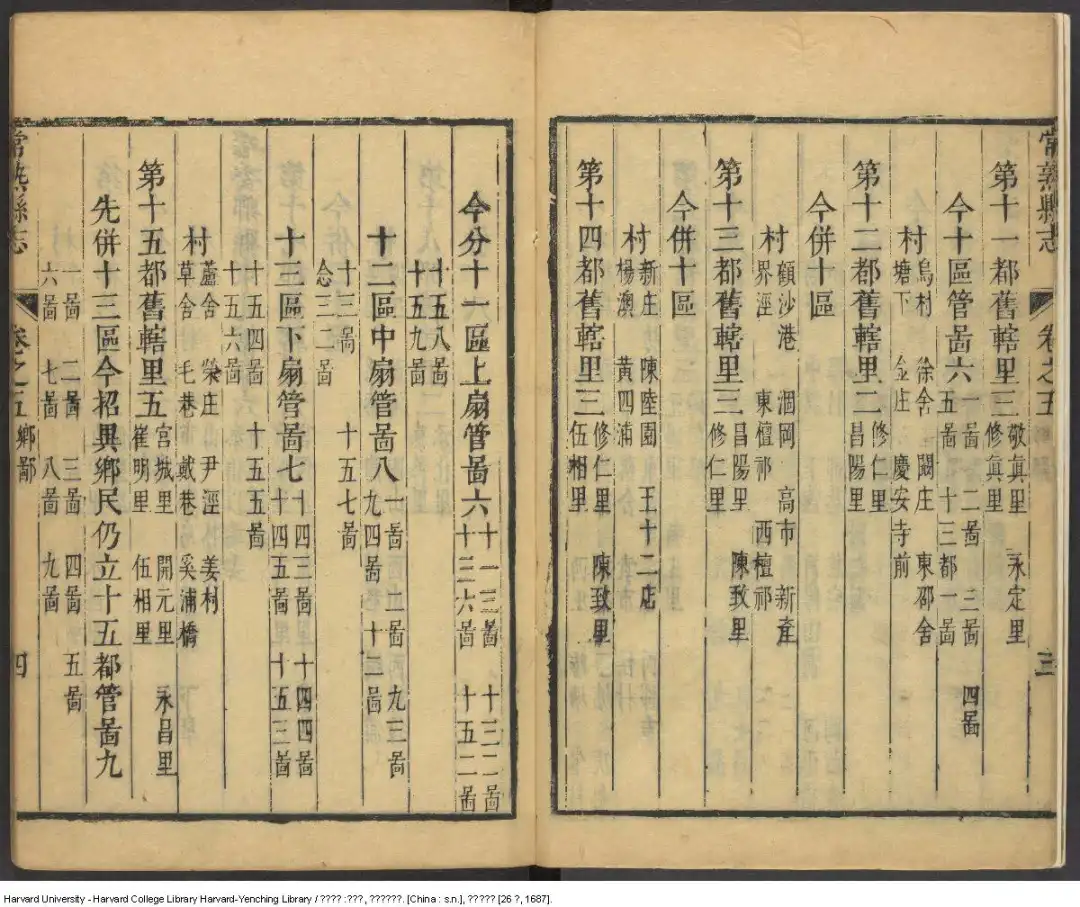

事实究竟如何?查考旧志可知,常熟全境所辖区域,从宋代起,设为九乡,每乡各辖都、里或图若干。在清代常熟九乡中,县境西北部共设二乡:南部为崇素乡;北部为南沙乡(盖因以福山为县治的南沙旧县而得名,其区域不等同于东汉南沙乡)。将元《至正重修琴川志》与民国《重修常昭合志》作一对比,崇素、南沙两乡各自所辖都图村落,基本一致,尤其从《至正重修琴川志》至钱陆灿康熙《常熟县志》问世的300多年间,变化更小。

某些论者没有认真查考旧志,想当然地认为港口、湖下、河阳山等地“属于南沙乡”。其实,从宋元至清代康熙年间,这一带一直隶属于崇素乡。编纂于蒋廷锡出生之后十余年的钱陆灿《康熙常熟县志》崇素乡所辖第九都第一个村落名即蒋坟所在地湖下(参见钱《志》有关二乡辖区的插图)。

由此看来,前述论者著文称“南沙蒋廷锡”的“南沙”为旧时的南沙乡,与港口、湖下不属于南沙乡的史实不合,亦与古人不以乡名为地望、籍贯的惯例不符。(以旧时常熟乡名为例,主张“南沙蒋廷锡”中的“南沙”为乡名的学者,你能举出古代常熟有谁自称“感化某某”“端委某某”“开元某某”“思政某某”哪怕一个例子吗?)由此而来的蒋廷锡是港口人的推测,自然亦难于成立——如果按照他们的逻辑,蒋廷锡当自署“崇素蒋廷锡”才是。

“南沙西南,爰本所生”及其解读

新编《常熟城南蒋氏家谱与文化》一书,以及《显宦世家港口蒋氏》《湖下蒋坟》等文章中,常引用蒋廷锡生母曹太夫人墓志铭中“南沙西南,爰本所生”一句,认为包括湖下、港口在内的南沙乡(实际应为崇素乡),是曹太夫人的出生之地,并用以作为蒋廷锡是港口人的佐证。

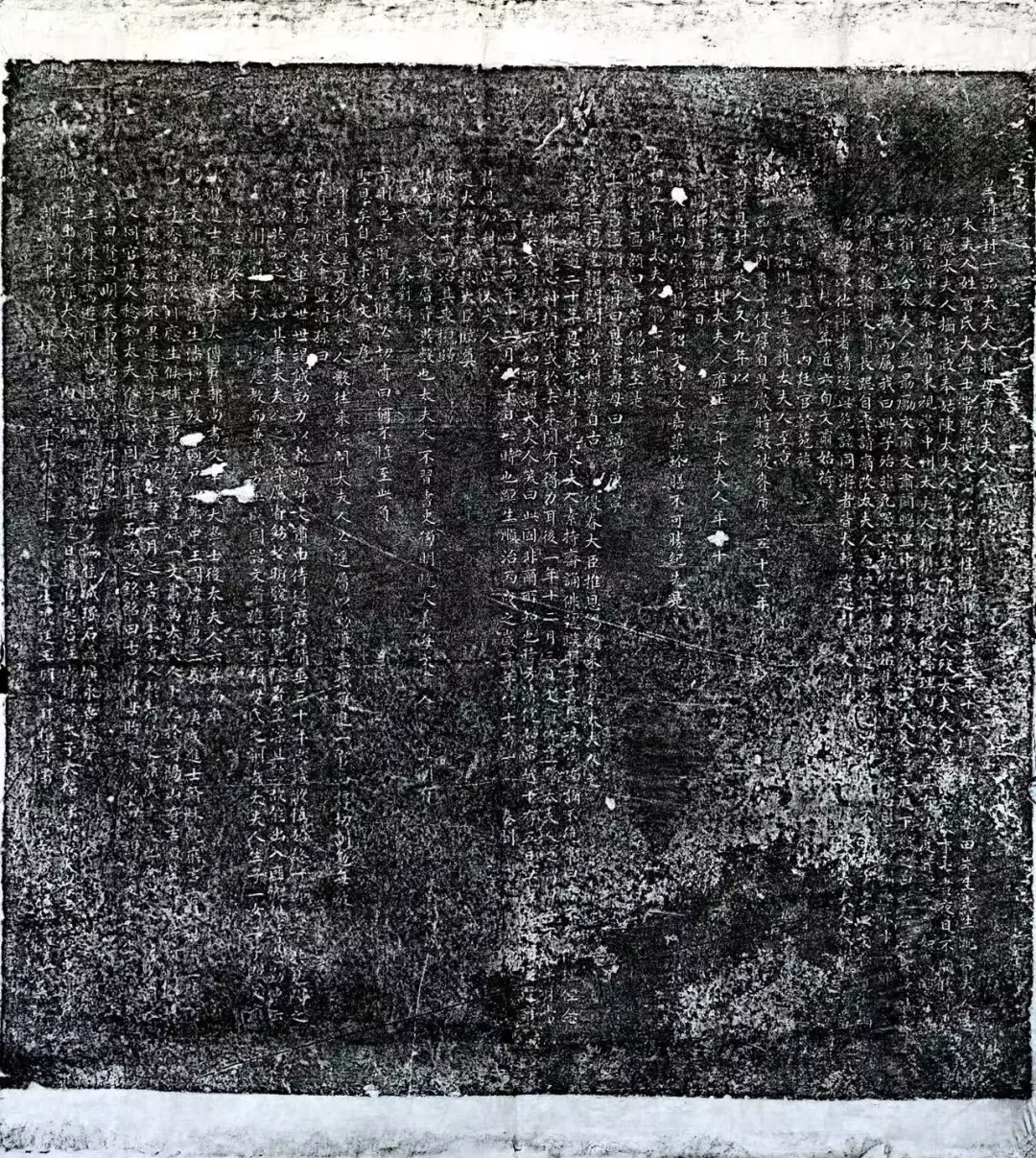

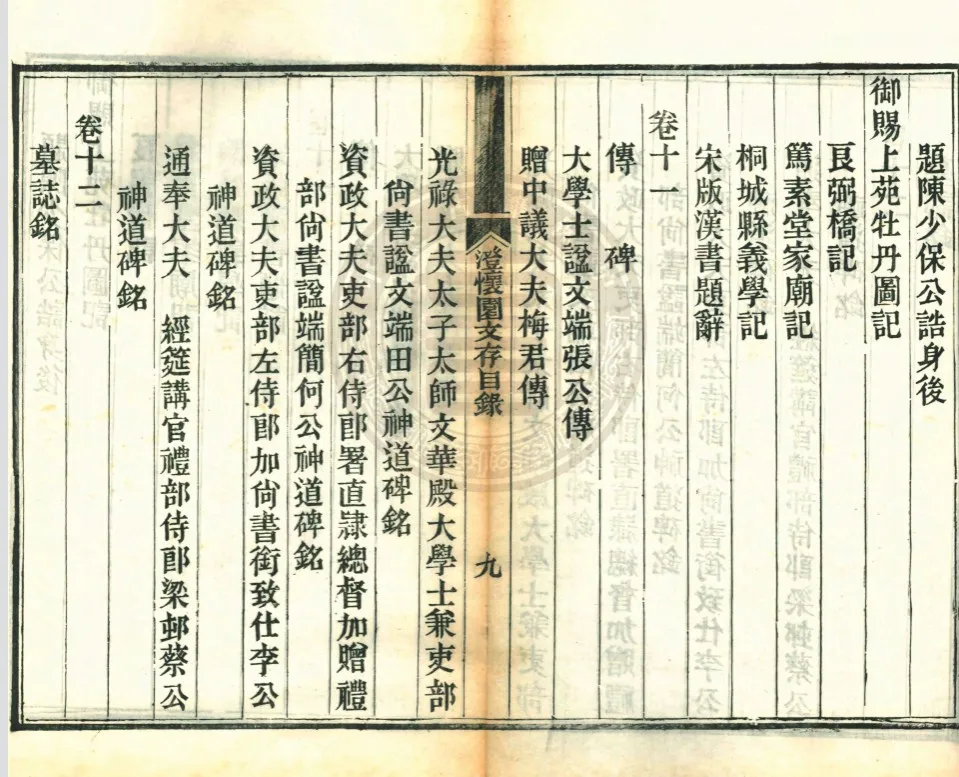

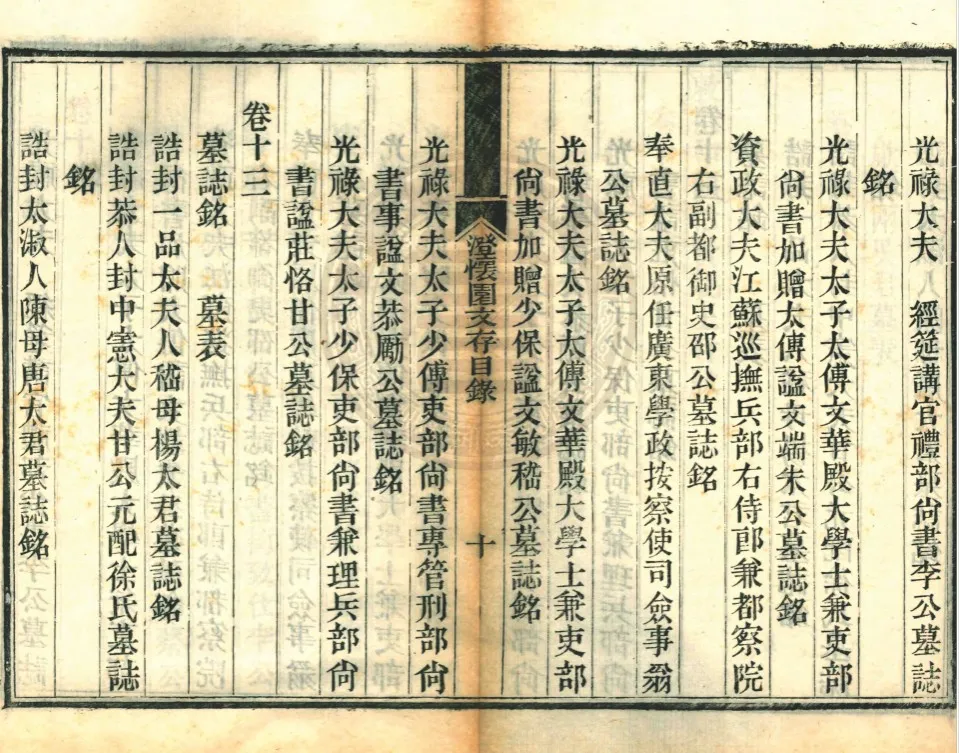

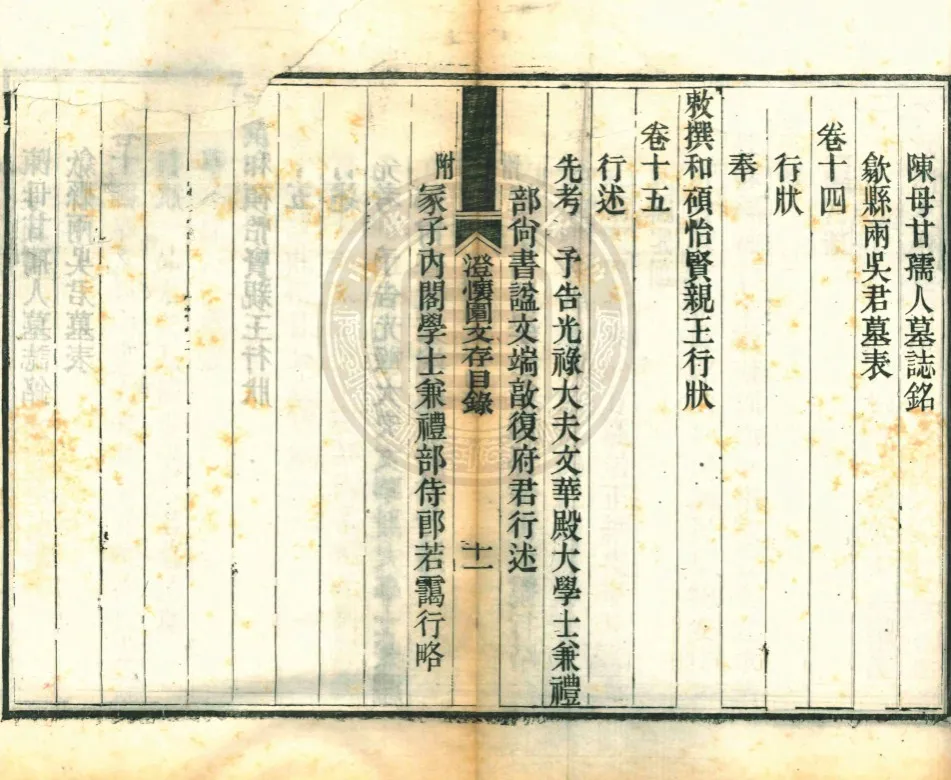

《曹太夫人墓志》原石收藏在常熟市博物馆,《新中国出土墓志•江苏[壹]常熟卷》(文物出版社,2006年版)收录,墓志图录(上册P255)、释文(下册P222),悉依原碑拓片。2008年刊出的《张家港碑刻集》(内刊P41),相关资料源出前书,因此释文一致。

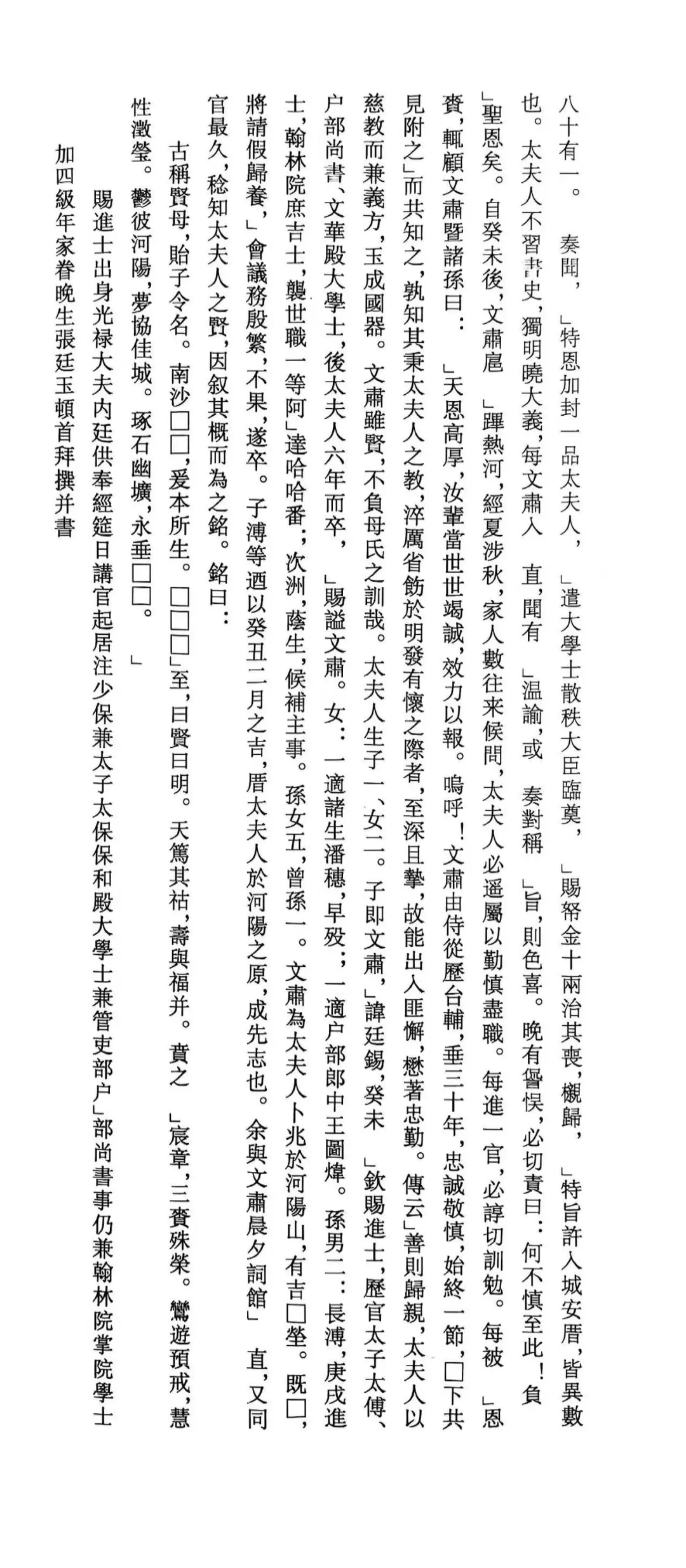

细察原碑拓片可见,论者所引用的“南沙西南,爰本所生”八字,处于磨泐最严重的左下角,比较清晰、笔者能够辨认释读的仅有“南……爰本所生”五字,《新中国出土墓志》的释文则是“南沙□□,爰本所生”六字。上述文章何以多出“西南”二字呢?文中并无交代。难道引自墓志作者张廷玉的《澄怀园文存》?为此,笔者专门查阅了《澄怀园文存》两个版本(乾隆刻本和光绪重刻本),发现曹太夫人墓志均未收录。莫非他们掌握了不为常人所知的其他版本?

回到上述墓志。前四字真正能释读的,仅有“南”字,“沙”字基本看不出,当是释文者据残存笔画及文意推测而来,当然,这个推测比较合理。而后面“西南”二字,则完全看不出来。从文意上讲,“西南”二字,与文理不合。因此,笔者高度怀疑,所谓“西南”,恐是后人臆测,旨在证明,曹太夫人之所以卜葬在河阳山东南坊基一带,乃是因为她祖籍南沙乡,而“南沙西南”,则被解读为河阳山一带,进而推测蒋坟之选择港口湖下,乃是因为蒋廷锡生母祖籍的关系。如前所述,这些推测,不能成立。

曹太夫人卜葬河阳山附近湖下的真正原因,铭文中的“郁彼河阳,梦协佳城”提供了答案。协,是合的意思。佳城,指好的墓地。所谓“梦协佳城”,从字面意思来说,是梦境与安葬死者的理想吉地相契合。可见,选择此地主要是因为湖下的墓地符合堪舆(俗称“风水”)的要求,跟这里是不是死者故乡无关。而且,按照古人的观念,一个出嫁的女性,回到娘家的地面上安葬,不算是一件光彩的事。我想,蒋廷锡、蒋溥不会作出那样的选择。

实际上,常熟城南蒋氏的历代墓葬,在常熟、吴县、江阴等地均有分布,仅虞山及其南麓、北麓等地,就有不少,西北乡的河阳山及湖下一带的蒋氏墓地,仅是其中的一小部分。蒋氏世居城区,其家族后裔墓地却散布在上述各处,显然与古人讲究风水的风俗密不可分。

河阳山一带,河道纵横,符合“背山面水”要求的“风水宝地”,不在少数,因而为历代形家所重视。唐代以还,不少世家旧族、名宿乡贤选择此处作为心目中理想的墓葬地,这不仅可从地文献中找到记载,亦可在考古发掘中得到印证。张家港市博物馆现藏有十二块唐代墓志,无不出土于河阳山附近。明清以来,如陈基、徐恪、孙承恩等官宦名宿,以及徐氏、萧氏、钱氏等世家右族分布在河阳山一带的墓葬,那就更多了。而上述蒋母曹太夫人和蒋廷锡祖孙氏三代墓葬,仅是当地众多古代墓葬中比较有名的个案。

继续回到曹太夫人墓志。上文笔者论证“南沙蒋廷锡”中的“南沙”是地望或常熟之别称,那么,曹太夫人墓志中的“南沙”,是否同样理解呢?

曹氏墓志的铭文(韵文部分)如下:“古称贤母,贻子令名。南沙□□,爰本所生。□□□至,曰贤曰明。天笃其祜,寿与福并。贲之宸章,三赉殊荣。鸾游预戒,慧性澂莹。郁彼河阳,梦协佳城。琢石幽圹,永垂□□。”(《新中国出土墓志》《张家港碑刻集》)开头“古称”二句,概括了一个普遍性的历史规律:凡是贤母,都能“贻子令名”。贻,意思是留。令名,即美名。“南沙”二句紧承前句,应是以蒋廷锡作为个案,证明上述规律。因此铭文中的“南沙”,依笔者的理解,不是指地望,而是借指蒋廷锡(古代常以地望借指名人,如以“昌黎”代韩愈,以“南海”代康有为)。后面两个缺字即所谓“西南”,实在难以辨认(从残存笔画看,绝对不可能是“西南”)。据文理推测,当呼应前文“令名”。

“本”是追溯本原的意思。“所生”,生蒋廷锡的人,即曹氏。连起来说,大意为蒋南沙的美德令名,追溯本原,来自生养了他的母亲。墓志中“文肃由侍从历台辅,垂三十年,忠诚敬慎,始终一节,□下共见附之而共知之,孰知其秉太夫人之教,淬厉省饬于明发有怀之际者,至深且挚,故能出入匪懈,懋著忠勤。传云:善则归亲。太夫人以慈教而兼义方,玉成国器。文肃虽贤,不负母氏之训哉”,即是此意。“南沙□□,爰本所生”八字,是对叙事部分相关内容的精炼概括,从蒋廷锡角度,侧面写曹太夫人对儿子影响之好、影响之大。再往后,是具体写哪些方面的影响(如“贤”与“明”),正因为曹氏是这样的贤母,自然得到上天和天子赐予的福祉和荣耀,以及为什么卜葬此处。

如此,上下文理方一气贯通,而更显妥帖。

综上分析,笔者认为,但凡地方文人自署中出现的“南沙”,一般均是作为个人籍贯或地望而出现的,几乎无一例外。虽然在常熟西北乡自宋元至明清,一直设有南沙乡,但河阳山周边和蒋坟所在的港口湖下一带,历史上一直属于崇素乡,而非南沙乡。故不能因蒋廷锡自署“南沙”而认为他是张家港(沙洲县、港口)人。城南蒋氏西支(廷锡支)选择河阳山一带作为家族墓园,出于堪舆的考虑,与世居地或地望无关。蒋廷锡生母曹太夫人墓志铭文中的“南沙”一词,根据文理,当借指蒋廷锡本人,而非指墓主人的地望或籍贯。

作者简介:

黄志刚,1965年出生,中学教师,业余文史、书法爱好者,江苏省书协会员,曾独立编纂《金鹤翀文集》,合作编纂《杨沂孙杨泗孙年谱》等。