史志镇江 | “面料大王”鼎大祥的不老传奇

有人说,大西路就像是镇江人的宗祠。如果把大西路从镇江的地图上抹掉,就像北京没了故宫,南京没了夫子庙,一座城市没了根。大西路是镇江的历史缩影,尽管“曾经繁华、只剩追忆”,但她永远是镇江人心底最美的情愫。而诞生在这条路上的“中华老字号”――镇江“面料大王”鼎大祥,虽然经历八十多年的风雨涤荡,但今天依然绽放着青春的样子!

大西路总店

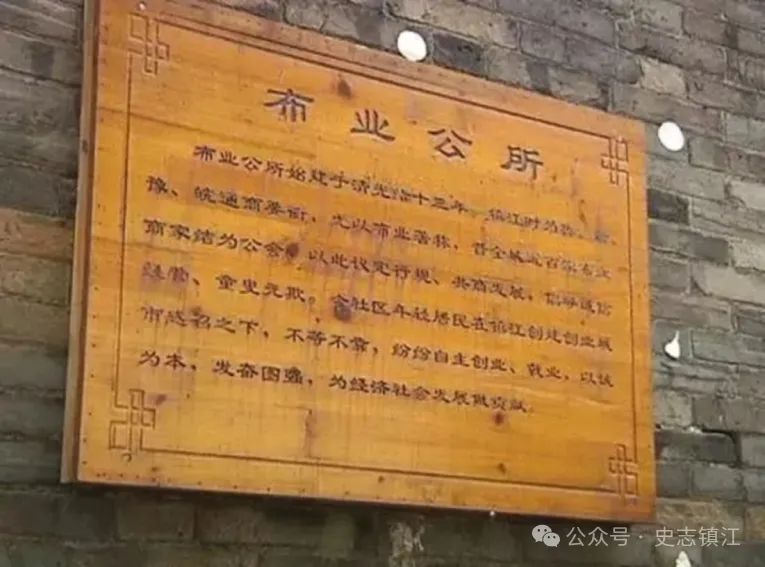

镇江大西路有一个市级文保单位——布业公所。这个布业公所,前后两进,南为院落,三间两厢二层楼房。砖雕门楼上的“布业公所”石匾额,似乎还在闪耀着她昔日的光环。

布业公所门楼

这个清代建筑建于光绪十三年(1887年),是镇江清代商贸流通繁荣的重要见证。因为镇江处于长江与运河交汇处,自古就是漕运重镇,长江南岸的物资在此中转,运往北方、运往京城。特别是1861年5月10日正式开埠通商后,镇江很快就成为商贸中心,一时客贾云集,商肆林立,市井繁荣,并逐渐形成了钱庄、木材、江广(南北杂货)、江绸、绸布“五大业”。

随着从业者不断增多,难免良莠不齐,就需要有行业组织来规范其从商行为。于是,同行们共同出资建行业公所,在此议定行规、出台章程、互通信息、交流得失,维护利益,抱团发展,实现你我双赢。布业公所应运而生。1887年,布业商贩们就在大西路建了这座布业公所,作为镇江近百家布业商者会商的场所。

布业公所

据《镇江文史资料》(第十五辑)中的《清末民初以来的镇江绸布业概述》记载:“镇江绸布行业,起初有绸缎业和棉布业之分。绸缎销售对象是富贵人家,棉布销售对象是贫苦人民……恒元昌、福和祥、泰成、源丰祥4家在棉布业中算头牌店……德源祥、德润昌、裕成、源康祥、九福、泰昌恒、义兴祥等十多家为二等店……,三、四等店有万昌厚、裕隆祥、裕昶祥……等十多家”。19世纪中后期,镇江是江南地区重要的布匹集散地。

而“鼎大祥”的历史,据《镇江市志》(1983-2005)记载:“旧址在柴炭巷口,始建于1937年,原是一个私营店主经营机织布的小商铺……”“鼎大祥”的创始人、原“泰昌恒”布店伙计杜友梅早期就是个“小买卖”人。

1937年12月,镇江沦陷。日寇的疯狂轰炸、炮击,镇江城变成一片焦土,满目疮痍,商业遭受惨重打击,绸布业商家大多走的走,散的散,各自逃难寻找出路保命。其间,日寇还对纱布、棉织布进行管制,迫使绸布号庄全部停业。

正在为生计犯愁的杜友梅,立马在大西路善化堂书店与老锦章鞋帽店搭界处摆起地摊,经销本地机织布。因品种对路、价格公道,善做买卖的杜友梅还延伸服务,帮助联系裁缝为顾客量体裁衣,定做马褂、长袍,所以颇受欢迎,虽盈利不多,也勉强够杜友梅养家糊口。善化堂书店老板柳文伟见杜友梅为人忠厚、善于经营,很是赏识,就介绍他承租老锦章鞋帽店的后屋作门市,由摆摊售布而转营布匹小额批发,这样既拓展业务又可避免风吹日晒雨淋之苦。杜友梅为感谢柳文伟的帮扶之情,力邀其合伙。柳文伟遂入股少许,门市经营仍由杜友梅全权负责。随着生意红火,杜友梅不再仅经销本地机户手工布,而是把采购范围扩大到上海等地。

后来,老锦章鞋帽店关门歇业,杜友梅便租下其门面,扩大经营。店面大了、业务多了、生意好了,杜友梅已不甘心蜗居在“小门面”做“小买卖”,他一颗敢创业的雄心、当老板的梦想,慢慢开始萌发!

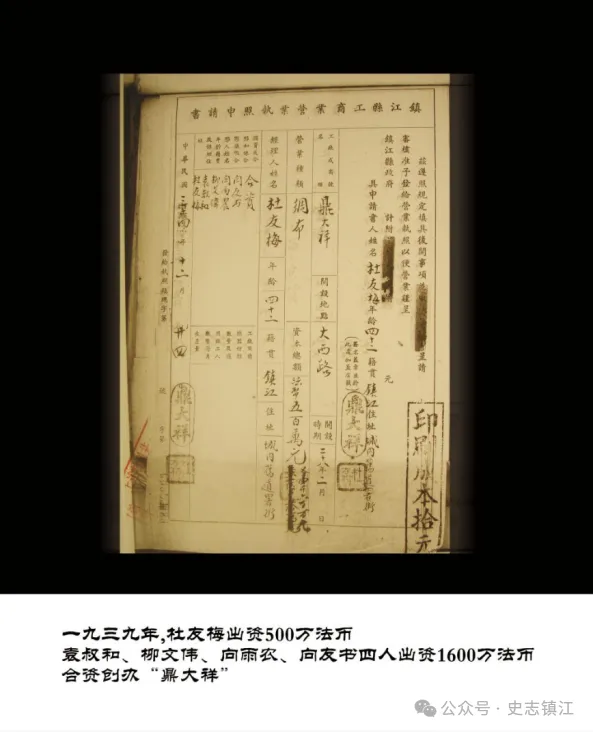

1939年,杜友梅拿出全部积蓄出资500万法币,联合袁叔和、柳文伟、关雨农、关友书等人出资1600万法币,收购镇江多家绸布业字号,并申请了营业执照,在现大西路450号合资创办鼎大祥绸布店,一步步向他心中的“龙头老大”艰难迈进。

店名为“鼎大祥”,含“三足鼎立、以义生祥”之意。取这么好听的店名,杜友梅可是颇费心思。整日与书店为邻、与图书为伴,耳濡目染,杜友梅也是腹有诗书的文化人。店是五个人合伙的,五人就要像三足鼎一样同心同力,各司其职,才能坚固无比,撑起一片天地;大家还要遵循道义,用道义助推达到“大吉大祥”、实现财源滚滚。这是杜友梅悟透了孔子的“礼以行义,义以生利,利以平民,政之大节也”精髓而想到如此“高大上”的好名字。

“鼎大祥”在美好期盼中开张,杜友梅担任经理,关雨农任副经理兼财务主管;经营方式以批发为主,兼营零售,经销本地机织布和上海、苏州、无锡、江阴等地生产的色布、色织布、呢绒丝绸等品种。开业伊始,“鼎大祥”就是行业中的“大块头”。

由于日寇不允许棉花及其制品纱布向外地贩运,不准经售当地适销的花色布,只允许经销日本洋行出售的黑、白、蓝、司林布和元贡呢等大路货,杜友梅只好压缩批发、扩大零售,但还是想尽各种办法,暗地里与鬼子斗智斗勇,通过各种渠道进行“走私”,确保“鼎大祥”品种多、花色好、质量高,引得回头客源源不断。

1940年,汪伪政府替日寇继续强化纱布管理,但放宽了对棉布的管制。杜友梅抓住时机,进一步拓宽采购渠道,大量引进印花布、呢绒、丝绸,以及色织线呢,保证“鼎大祥”绸布花色品种齐全,选择空间大,使得生意愈来愈兴旺。

1943年,腰包渐鼓的杜友梅买下善化堂书店,“鼎大祥”营业面积从100平方米扩大到300平方米,在当时镇江数十家绸布店中规模最大、品种最全,堪称业界的“龙头老大”。

1949年4月,镇江解放,“鼎大祥”义不容辞捐献110担粮食,支援前线解放军。1950年,抗美援朝战争爆发,又再度捐献资金,为打赢立国之战贡献力量。

1954年,杜友梅积极参加对私营工商户的社会主义改造,“鼎大祥”成为镇江首家国营纺织品专业商店。1956年,根据和平改造方针和赎买政策,杜友梅愉快接受公私合营的条件,“鼎大祥”自此换上白底黑字的招牌,由公方代表周光介全权负责,私方代表杜友梅任副主任、关雨农负责业务管理,开启了公私合营之路。

1958年,镇江市成立百货公司,“鼎大祥”成其下属单位。

1964年,镇江上山下乡办公室发给下乡知识青年的纱布等日用棉纺织品,均指定在“鼎大祥”免布票供应。次年,又被定为镇江市第一家供应化学纤维布制品的商店。这一时期,“鼎大祥”生意兴隆,合并了隔壁的华侨商店,改成丝绸、呢绒专柜,还设置了棉布柜、印花布柜、色织厂呢柜等,并在绸呢柜特设量体裁衣服务,聘请名裁缝为顾客就地剪裁,专人缝制,约期交货,广受顾客好评。

布票

1966年,“鼎大祥”从公私合营过渡为国营企业,将“鼎大祥”更名为向阳绸布店,杜友梅等私方代表也调离了向阳绸布商店,去了迎江商店。“文化大革命”初期,向阳绸布店的经营状况尚可,后来急剧下降,开门等于关门,生意一落千丈。1968年3月,镇江成立革命委员会,领导全市人民“抓革命,促生产”,向阳绸布店亦逐步好转。

1973年,因年久失修,屋顶漏雨严重,向阳绸布店进行改造,在原有基础上翻建三层楼房。1974年9月1日重新开业时,一楼营业大厅面积增至450平方米,商品陈列五彩缤纷,沿街四个大橱窗布置新颖别致,用各色布料制作成“孔雀开屏”形状吸引顾客,被尊崇为“面料大王”。

在经营方面,全店实行商品分类、分柜销售,除保留原来的专柜外,还特设开片零头专柜,经营开片、假领等业务,既为顾客精打细算,又方便顾客选购。仅1974年销售额就达到178万元,比三年前增加1.4倍,而且当年所得利润收回了改造的全部投入。

随后,改革开放的春风响彻神州大地。1979年,国家调整城镇职工工资,居民收入增加,市场繁荣活跃。是年,向阳绸布店的销售额达到202万元,比上年增加28%。此后数年,向阳绸布店销售额以年均8%的速度递增。

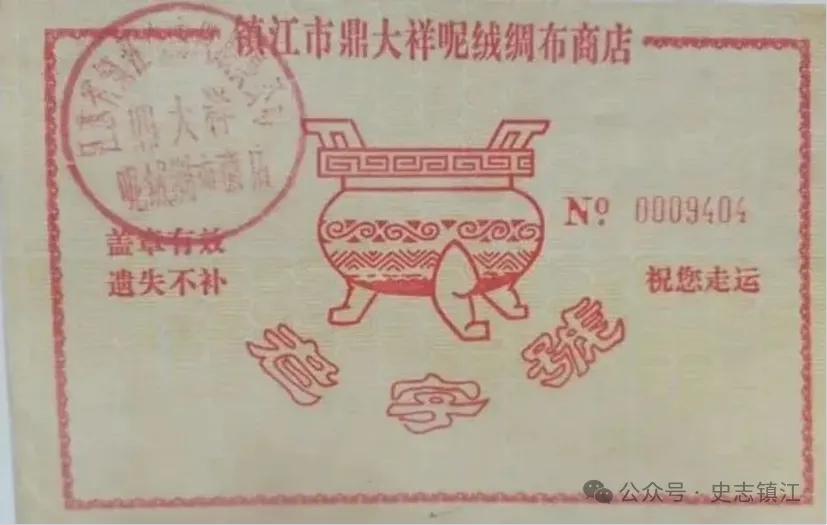

鼎大祥的奖券

1981年,上级主管部门调整了企业的领导班子,并恢复“鼎大祥”绸布店店名。由于当时全国工农业生产迅猛发展,纺织工业不断扩大,呢绒化纤产品层出不穷,推动了“鼎大祥”销售额逐年稳步跃升,最高达到300多万元。

1987年,“鼎大祥”又一次升级改造,并请著名书法家武中奇挥毫泼墨,题写“鼎大祥”店名,并悬挂至今。那时的“鼎大祥”,一度是镇江市民置办行头、添制新衣必去之处,年轻人到“鼎大祥”定制新婚西装和旗袍,更是一种时尚,用当地话讲“行(音hang)这个呢!”。“做衣需要好面料,请到鼎大祥老字号”“面料大王鼎大祥,天天都有新花样”的广告词,响彻镇江城里城外、大街小巷。1993年,连著名相声演员马季,也慕名到“鼎大祥”定制了两套长袍,给自己增加气场,也给相声添彩。

随着市场经济的发展,国有企业的弊端逐步暴露。到2000年,“鼎大祥”是“厂家要货款,银行要还贷,工人要工资”,基本奄奄一息。

2001年底,企业实行改制,浙商裘建华独资成立镇江鼎大祥商贸有限公司。这个新掌门人深谙“三足鼎立、以义生祥”的含义,他在继承传统技艺的基础上,坚持走诚信之路、走创新之路,带领“鼎大祥”慢慢茁壮成长。

一当掌门人,裘建华就坚持以诚待客,在全店实行经理负责制,建立商检部门,层层把关商品质量,落实一物一签,防止套牌、假冒商品产生。新进的面料,均经市质量检测部门检测合格后上柜销售;面料、服装成衣全部明码标价,做到“六标”齐全,服装加工制作费也上墙公示……坚决拒绝“虚假打折”和“提价后打折”等不正当行为,不搞虚假宣传,让消费者明明白白消费。并在每件服装上挂上小金鼎吊牌,这不仅是标志,更是“鼎大祥”对客户一言九鼎的承诺。经营纯棉布、化纤、精粗纺呢绒、丝绸及床上用品等大类共13000多个品种,成为镇江市最大的经销纺织品的专业商店。

外国友人定制

2002年公司销售额回升到350万元,比上年增长57%;2005年销售额达到500万元。随着时代的发展,社会越来越多元,消费也越来越有个性。服装的个性化定制,也越来越讲究高端。时尚的消费者开始根据不同场合,定制不同服装,以展现自己独特的气质。

2006年,“鼎大祥”正式开展服装定制业务,创立鼎大祥高级服装定制品牌,并通过ISO9001:2000质量管理体系认证,严格按服装行业标准生产,深受中小企业的欢迎,职业装定制异常火爆,先后为金融、电力、烟草、交通等200 余家单位制作职业服装,还吸引了挪威友人前来定制西装。全年销售额达780万元。

2011年,“鼎大祥”被国家商务部认定为“中华老字号”。

“中华老字号”奖牌

2015年10月,“鼎大祥”进驻镇江商业城开设高级定制专柜,让追求时尚的消费者不仅彰显个性,还避免和别人“撞衫”的尴尬。而这高级定制是针对高端人群,是超出一般标准的服务,真正做到一人一版型,旨在让客户享受到顶级的材质、独特的设计、精准的裁剪、专业的加工,是一种尊贵的专享服务模式。

2016年12月,“鼎大祥”进驻镇江万达商圈,开设“鼎大祥”生活馆。2022年申报鼎大祥博物馆项目,设有布料文化展厅、传统服饰展厅、箱包展厅、亲子体验区、老裁缝铺展示等,并进行适应民国文化街区的外观改建。

鼎大祥生活馆

2017 年获江苏省商务厅授予“江苏省老字号”。

2019年1月,“风彩鼎大祥”旗袍秀在“2019宁镇扬社区春晚”闪亮全场。模特身上的旗袍不再是传统的旗袍,而是经过改良,加入现代元素,上面的绣花更是迷人,时尚高雅,让人眼花缭乱。2024年6月15日,鼎大祥精彩亮相“中华老字号博览会”,与全国300多家老字号企业齐聚南京,一起弘扬中华优秀传统文化。

“风彩鼎大祥”旗袍秀参演“2019宁镇扬社区春晚”

如今,掌门人裘建华没有守着“中华老字号”停滞不前,而是守正创新,让老字号“鼎大祥”回归本源,坚持将传统技艺与现代科技相结合,一边继承红帮裁缝传统的推、归、拔、烫等工艺,一边引进国内外一流的专业缝制设备、电脑立体整烫设备、服装CAD设计系统和度身定做客户电子影像采集系统,并注重与上海真丝大王、江阴阳光集团及法国、意大利、中国香港等国内外高级面料供应商深度合作,确保服装面料质地更考究,真正体现鼎大祥西服“百年品牌、尊贵一生”的经营理念,让每一个消费者更加光彩照人。

而善思考的掌门人裘建华更是挖掘和培育“鼎大祥”代代相传精益求精的工匠精神,不断增品种、提品质、创品牌,让“鼎大祥”金字招牌更加生辉。先后获评“江苏省著名商标”“江苏省价格诚信单位”“全国商贸流通服务业先进集体”“江苏省放心消费创建示范单位”“名城福地•镇江好礼”等诸多殊荣奖章。

2023年江苏省放心消费示范单位

鼎大祥红腰带裤及红腰带入选2023年度名城福地·镇江好礼

皮尺、剪刀、熨斗,这是过去“鼎大祥”人做衣服的“三件宝”。而新一代“鼎大祥”人坚守“一针一线皆匠心”的初心,依旧沿袭四功(刀功、手功、车功、烫功)、九势(胁势、胖势、窝势、戤势、凹势、翘势、剩势、圆势、弯势)、十六字(平、服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤)的制衣工艺,通过量体、裁剪、试样、定样、缝制、检验等环节,确保制衣标准,数十年来鼎大祥裁缝技艺从不断档。2024年6月,“鼎大祥裁缝技艺”入选镇江市第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

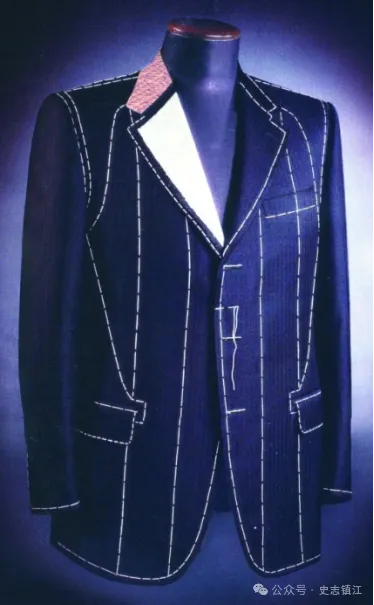

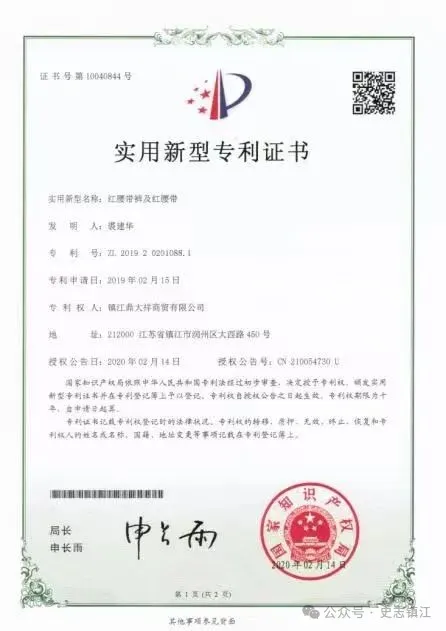

西装版形图

鼎大祥人把古典意蕴与现代审美相结合,改良国装、旗袍,定制红腰带裤及红腰带……既保留了传统,同时又能体现现代潮流,成为消费者心中念念不忘的“心头好”,特别是“红腰带裤及红腰带”,还于2020 年2月14日被国家知识产权局授为实用新型专利。现在,“鼎大祥”实体店与网络销售比翼齐飞,进入更广阔的地域空间,市区的一爿老店扩容至五家门店,网上业务扩至上海、苏州、无锡等周边地区,成为江浙一带规模较大的经营纺织品销售、服装定制的特色企业。

鼎大祥红腰带裤及红腰带实用新型专利证书

在镇江的街头巷尾,“鼎大祥”曾用一针一剪、一丝一线的精湛技艺惊艳众人。今天,“鼎大祥”这样一个历经沧桑的老店,却依然保持着“工匠”的初心和情怀,在继承传统技艺的同时,力图以更青春、更靓丽的姿态融入当下生活,不光名字好听,还能让每一个消费者越来越“好看”……

作者:蔡晓彬 孙燕宾 薛艺