淮河之滨的千年回响:明祖陵,一座水下皇陵的惊世重生

在中国帝王陵寝发展史上,明代帝陵以规模宏大、体系完备、规制严明、石雕艺术精湛著称。而坐落于淮河之滨、洪泽湖畔的明祖陵,虽非帝王直接安息之地,却以“明代第一陵”的身份,承载着朱明王朝“肇基帝运”的厚重使命。它是“衣冠冢”与“实葬地”的奇妙融合,是沉于水下三百年又重见天日的世界唯一“水下皇陵”,更是明代帝陵制度的“开篇之作”。

01明祖陵:从鼎盛到尘封,再到重光

明祖陵的命运,始终与自然环境的变迁、王朝的兴衰紧密相连。它的历史脉络可分为“营建与鼎盛”“淹没与沉寂”“发现与修复”三个阶段,每一段都写满了传奇。

01营建与鼎盛:一座皇陵的诞生

明祖陵的营建,并非始于朱元璋称帝后,而是早在元末就已埋下伏笔。据《明史・山陵》及《帝乡纪略》记载,元至正二十一年(1361),元朝泗州守将薛显献城降明,朱元璋的祖茔第一次落入他的势力范围。此时的朱元璋虽未登基,却已开始着手守护祖先安息之地。

元至正二十六年(1366),朱元璋以吴王身份赴泗州省墓,“置守冢二十家,除其租赋”,不仅特意安排二十户人家世代守护陵墓、免除他们的租赋,还让世子朱标省墓。虽此时祖陵规模尚小,却已迈出了“皇家陵寝” 的第一步。

洪武元年(1368),朱元璋即位后追尊四代祖考为皇帝(高祖朱百六为玄皇帝、曾祖朱四九为恒皇帝、祖父朱初一为裕皇帝、父亲朱世珍为淳皇帝),并荐号祖父陵寝为“祖陵”,专门设立祠祭署,负责日常祭祀。

此后,明祖陵的营建一步步走向完善。洪武四年(1371),朱元璋命建祖陵庙,“仿唐宋同堂异室之制”,奉祀三代祖神位;洪武十九年(1386),太子朱标“亲率文武君臣”赴泗州修缮祖陵,不仅修缮了陵寝,还将三位祖先及皇后的冠服葬入其中,让这座“衣冠冢”与“实葬地”结合的陵寝更显完整;永乐十一年(1413),历经28年,明祖陵最终建成。

建成后的明祖陵规模宏大,据《帝乡纪略・建置》记载,其 “有城墙3道,金水桥3座,殿、亭阁、署房、宫私宅第千间”,形成“皇城—内城—外城”三重格局。皇城为砖结构,设正殿五间、东西两庑六间;内城为夯土建筑,周长四里十步;外城为土城,周长九里三十步,城内广植松柏。此时的明祖陵不仅是祭祀祖先的场所,更是朱明王朝“钟灵毓秀、肇基帝运”的政治象征,每一次祭祀都牵动着王朝的神经。

02淹没与沉寂:三百年水下尘封

明祖陵的辉煌,终究没能抵挡住自然的力量。它的命运与淮河、黄河的水文变迁紧紧捆绑在一起。淮河下游地势低洼,历史上多次因黄河夺淮而泛滥,明中期以后,明祖陵已屡受水患威胁。《明史・河渠志》记载,嘉靖、万历年间,“淮水久溢陵寝”,明政府虽多次治水护陵,但未能根本解决问题。清康熙十九年(1680),黄河再次大规模夺淮,洪泽湖水位暴涨,古泗州城与明祖陵一同被淹没于水下。

清代乾隆中期泗州城

此后的300余年里,明祖陵彻底从世人的视野中消失,只在史料中留下零星记载。地面建筑早已被湖水冲毁,荡然无存,仅神道石刻在水下默默承受侵蚀。偶尔在旱季,当地百姓会看到水下露出的“大墓头”,却从没想过这竟是曾经威严的皇家陵寝。这座承载着朱明王朝荣光的明祖陵,就这样在水下沉寂了三个世纪。

03发现与修复:水下皇陵重见天日

明祖陵的重现,源于一场偶然的干旱。1953年春旱,洪泽湖水位下降,明祖陵部分遗迹露出水面,当地百姓称其为“大墓头”,但未引起重视。直到1963年,又一场旱季来临,江苏省文管会考察古徐国遗址的专家途经此地,发现神道石刻与柱础遗存,结合《泗州志》《帝乡纪略》记载,最终确认这就是消失了三百年的明祖陵,这一发现填补了明代帝陵研究的空白。

干旱露出水面的明祖陵

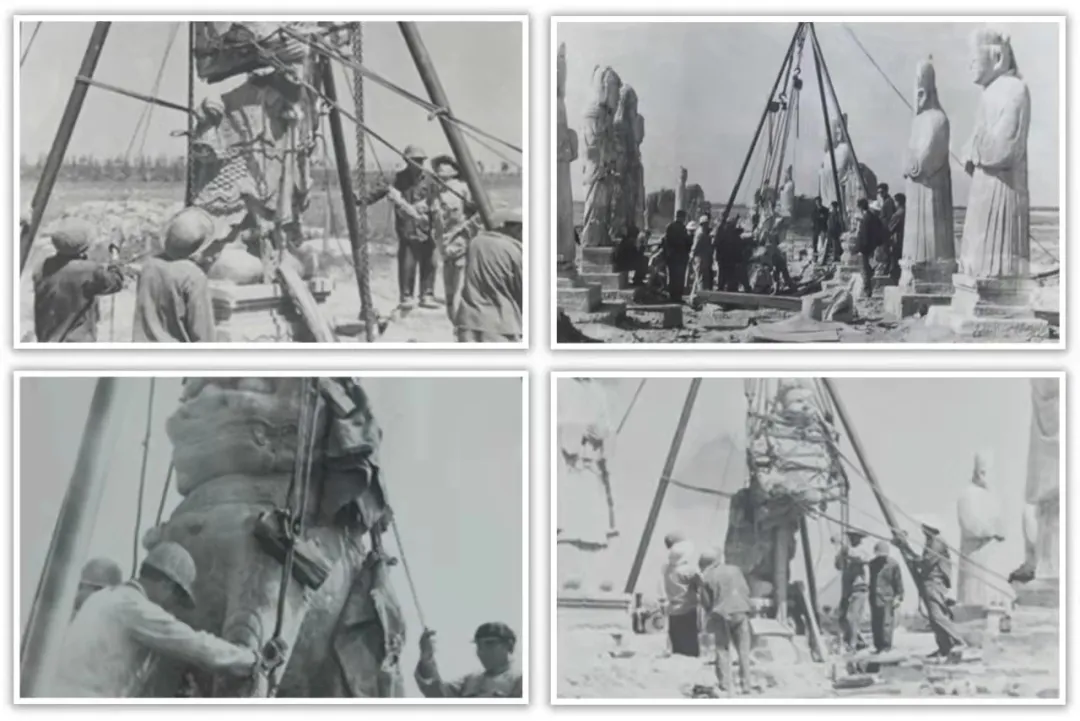

发现之后,修复与保护工作随即展开。1976年,国家拨款启动明祖陵抢救性修复工程;1978年,修筑长2700米、底宽20米的围堤,将祖陵与淮河隔开,防止再次淹没;1982年,工匠将沉于水下的21对石刻逐一粘接、扶正,恢复其在神道的原位,并清理出享殿遗址的28个柱础及黄色、蓝色琉璃瓦当。这一年,明祖陵被列为江苏省重点文物保护单位。

此后,明祖陵的地位不断提升:1996年10月,明祖陵被国务院批准为全国重点文物保护单位,标志着其国家级文物地位的确立;2009年,被评为国家AAAA级旅游景区,实现“文物保护” 与“旅游利用”的结合;2013年,获评“江苏服务业名牌”及“江苏最美的地方”,成为地方文化名片。

如今,站在明祖陵前,神道石刻巍然矗立,遗址轮廓清晰可见,这座 “水下皇陵” 终于重新焕发光彩,成为研究明代历史、陵寝制度与石刻艺术的重要实物资料。

02明祖陵选址逻辑:孝道、风水与政治的交织

明祖陵的建造,绝非朱元璋一时兴起,而是他基于儒家孝道、政治需求与风水观念的综合选择。每一个决定背后,都藏着深层历史动因。

01祖父实葬地:孝道的坚守

最核心的原因,是这里是朱元璋祖父朱初一的实际安葬地。据《泗洪合志・陵墓》记载,“明祖陵在泗州城北三十里,地名杨家墩,墩旁有窝,太祖之祖常卧其处…… 后如其言以葬”,这就是著名的“枯枝发新芽”的风水宝地传说。

朱元璋虽出身贫寒,但称帝后“光宗耀祖”的愿望格外强烈。将祖陵建于祖父实葬地,既是对儒家“孝道”的践行,也符合“葬于祖茔”的传统礼制。对他而言,这不仅是一座陵寝,更是对祖先养育之恩的最好回报。

02龙脉宝地:风水的执念

明代盛行风水学说,尤其是帝王陵寝选址,更是将“风水”放在重中之重。杨家墩的地形,恰好符合当时“钟灵毓秀”的风水标准。据《帝乡纪略》描述,杨家墩“背倚九岗,俯瞰汴淮,形如龙首昂然于山水之间”,被视为“龙脉所在”。有道士预言“葬此可出天子”,虽含迷信色彩,但反映了当时对杨家墩“风水宝地”的认知。朱元璋深信此地“地气暖”,可“肇基帝运”,保佑朱明王朝“皇运长祚”。这种对风水的执念,成了他选择杨家墩的重要文化动因。

03君权神授:政治的需求

元末明初,朱元璋以农民起义领袖身份夺取政权,如何向世人证明自己统治的合法性,成了他必须解决的问题。而祖陵的选址与营建,正是他论证 “君权神授” 的关键一步。

将祖陵建于“龙首”之地,供奉三代祖先衣冠,既是“追尊四代”的礼制实践,也是在向天下宣告:“朱家称帝,源于祖宗积德、天命所归”。就像朱元璋在洪武二十三年祭陵诏书中所言:“朕承天命以典神天,实由祖宗积德累善所致”。这座祖陵,成为皇权合法性最有力的“物质背书”。

此外,杨家墩的地理位置也具有现实优势:地处淮河之滨,便于祭祀时的水路交通;周边为平原,便于展开三重城垣的布局,且“近水而不涝”(元末时水位较低),为陵寝建设提供了自然条件。多重因素叠加,让杨家墩成了明祖陵的不二之选。

03明祖陵的历史价值

虽历经沧桑,明祖陵作为明代帝陵体系的“开篇之作”,其历史价值横跨文化、制度、艺术、政治等多个维度,更对当代文物保护与文化遗产利用具有重要启示。

01儒家“孝道”思想的物质载体

中国封建社会以儒家思想为正统,“孝”是儒家核心伦理之一,而“慎终追远”(祭祀祖先)则是“孝”的重要实践形式。明祖陵的营建,是朱元璋“孝道”思想的直接体现。其一,将祖父实葬地扩建为祖陵,供奉三代衣冠,实现“葬之以礼”;其二,设立祠祭署,制定严格祭祀制度,实现“祭之以礼”;其三,追尊三代祖先为皇帝,将家族层面的“家孝”上升为国家层面的“国孝”,使“孝道”成为维护皇权的重要工具。朱元璋后续追谥马皇后为“孝慈皇后”、合葬孝陵,均是“孝道”思想的延续。明祖陵为明代“以孝治国”的理念奠定了坚实的物质基础。

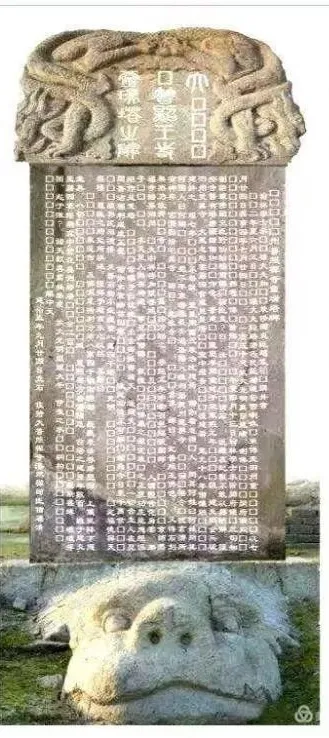

赵孟頫所书泗州大圣灵瑞塔碑复原图

02中国古代风水理论的实践典范

明祖陵的选址与布局,是明代风水理论的典型实践。选址杨家墩,因“背倚九岗,俯瞰汴淮,形如龙首”,被视为 “龙脉宝地”;布局上采用“皇城—内城—外城”三重格局,对应“天、地、人”三才之道;神道沿南北中轴线展开,象征“龙脉延伸”,契合风水“藏风聚气” 的核心诉求。

这种风水观不仅影响明祖陵本身,更影响后续明代帝陵的选址。明孝陵选址南京紫金山独龙埠,明十三陵选址北京天寿山,明显陵选址湖北钟祥松林山,均遵循“依山傍水、龙脉汇聚”的原则。明祖陵是明代风水理论的“实践源头”,对研究中国古代风水文化提供了典型实物案例。

03明代帝陵制度的奠基者

明祖陵虽非帝王陵,但被称为“明代第一陵”,核心在于它奠定了明代帝陵制度的基础。其一,确立“追尊三代”的礼制规范,为后续明代帝陵的“祭祀祖先”提供了范本;其二,形成“三重城垣、中轴神道、石象生列置”的布局模式,并被明孝陵、十三陵等直接继承;其三,开创“同堂异室”的祖庙形制,巧妙解决了“多代祖先供奉”的问题,成为明代陵寝祭祀的重要范式。

若缺失明祖陵,明代帝陵体系将出现“断代”,其“奠基者”地位显然不可替代。

南京明孝陵

安徽凤阳明皇陵

泗州城遗址考古出土的房屋遗存

04石刻艺术承前启后的关键节点

明祖陵石刻“上继唐宋,下开明清”的特质,是中国石刻艺术发展的关键节点。继承方面,延续了唐宋石刻的雄浑气势与圆雕技法,保留了唐代石刻的厚重与宋代石刻的规整;革新方面,在细节刻画与题材组合上有所突破,如以麒麟为神道首刻、新增鞍马题材等,让石刻更具时代特色;影响方面,明孝陵石刻的细腻风格、明十三陵石刻的程式化特征,均可见明祖陵石刻的探索痕迹。此外,明祖陵石刻还吸收南京周边南朝石刻的雄浑风格,为研究“南朝—唐宋—明清”石刻艺术传承提供了实物链,其艺术价值堪称“中华瑰宝”。

修复石象

05明史研究的独特实物资料

明祖陵的遗存与相关史料,为研究元末明初历史提供了独特视角。从石刻来看,其造型、纹饰反映了明代仪卫制度、服饰制度、马具工艺,堪称“活的制度史”;从制度来看,祭祀制度与防卫体系的演变,可折射出明代政治运作逻辑与社会矛盾;从经济来看,守陵署户的管理弊端与修陵费用的收支情况,是研究明代经济制度与民生状况的重要素材。

更特殊的是,祖陵的淹没与重现历程,还为研究明清时期淮河、黄河水文变迁提供了独特的“人文坐标”,其历史价值远超单一“帝陵”的范畴。

胡仁生,江苏盱眙人,研究生学历,盱眙县地方志办公室主任,中国明史学会会员、淮安市考古协会副理事长,高级科普师、文物文博副研究馆员;曾任明祖陵文物管理处主任9年;著有《画育》《冷视》《明祖陵600年》《泗州城探秘》《盱眙等你来》;主审盱眙15部部门志;策划的中国盱眙国际龙虾节“美味会当凌绝顶”龙虾节会旗送达珠穆朗玛峰峰顶,成为龙虾节最为经典的策划之一,获得盱眙县人民政府嘉奖;“明祖陵地宫破水而出”和“闭关维修”旅游销售在全国造成轰动性影响,成为旅游策划的重要案例。发表的社科研究文章《语破惊天:朱元璋密葬盱眙二山说》,影响广泛,拥有独立版权。

来源:盱眙县地方志办公室