宿迁史志 | 骆马湖里曾有人家?这两张清代“土地证”,藏着一段移民往事

很多人都知道,现在的农民种地有《土地确权证》,旧社会有《地契》,你知道清朝时期老百姓种地凭的是什么证件?宿迁经济技术开发区古楚社区朱圩有一户人家珍藏着清代光绪年间的《司照》,那是当时江宁布政使司总理清赋督垦局颁发给骆马湖老百姓的种田凭证。

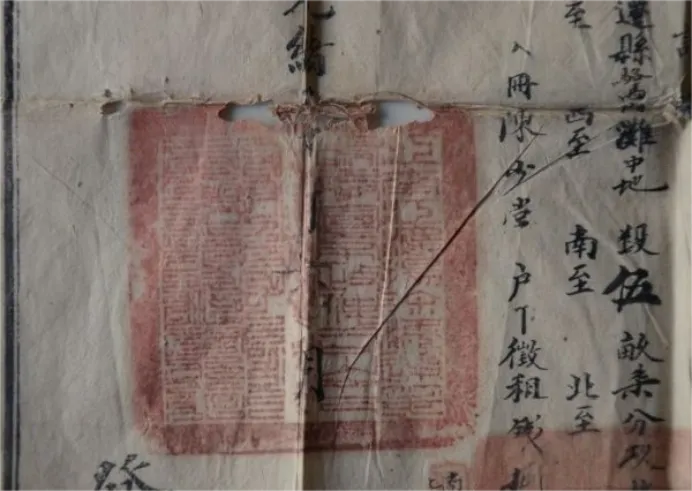

居民陈继勇是这两份《司照》的珍藏者。用毛笔书写的字迹工整的两份《司照》,宣纸已经泛黄,并有局部撕裂。“其实这两份《司照》现在已经没有什么价值了,只是作为家中的传家宝珍藏起来,每每看到它,就会想起勤劳善良的祖先。”

陈继勇珍藏的《司照》

这两份《司照》均颁布于清代光绪二十年,颁发单位为江宁布政使司总理清赋督垦局。开头这样写道:“江宁布政使司总理清赋督垦局为给徐州宿迁县骆马湖滩现经钦奉谕旨……”正文主要描述土地使用须知以及土地所处东西南北的位置、种植面积等。一块面积为十二亩六分四厘土地,耕种所有人为陈溪亭户下,征租费用为七百五十九文;另一块面积为五亩七分九厘,耕种所有人为陈少堂户下,征租费用为八百一十二文二毛。每一张《司照》上都有几个大印章,能看出来留有存根。

经过推算,光绪二十年应为1894年,迄今已经有131年的历史了。

陈继勇介绍,它的老家曾住在宿迁皂河以东约两公里处的骆马湖里,距离现在的张宅岛比较近。以前这里是滩地,他家所住的庄子叫小陈庄。过去的骆马湖并不像现在一湖清水,当年的骆马湖里居住着很多农民。后来因为骆马湖改为常年蓄水湖,祖祖辈辈居住在骆马湖区的老百姓都响应政府号召搬迁了。“听我老父亲说,我家是1958年搬离小陈庄的,当时的小陈庄有20多户人家全部搬迁了。我家先是迁移到黄墩的刘埝,后又搬迁到皂河的新农。1961年春天,我们全家又搬迁到现在的古楚社区朱圩社区,成为这里的常住居民。”

说起骆马湖改为常年蓄水湖,如今变成了秀丽的湖泊,陈继勇感慨万千。新中国成立后,宿迁筑圩田、挑深沟、修台田、挖大塘,但始终抗不了旱,治不了涝,增不了产。1955年,宿迁县委提出农业三改,即碱改良、稀改密、旱改水。前两个改革没有取得明显效果,县委就大力实施旱改水试验。经过3年试种和农业专家的精细考察论证,被证实旱田改水田完全可行。

陈继勇从他父亲那得知,1957年夏天的一场洪水,让新一轮集中治水计划迅速实施。那年6月,百万军民在抗洪一线,进行着艰苦卓绝的抗洪保卫战,最激烈的就在骆马湖。洪水刚过,省水利厅提出骆马湖一湖蓄水意见的同时,宿迁县委提出,让骆马湖常年蓄水,在运东地区搞自流灌溉,率先大面积推广旱田改水田的措施。骆马湖蓄水解决了水源问题,同时通过兴修水利,大搞农田基本建设,全县盐碱地、岗土地变成了旱涝保收的高产田。

《司照》

这两张《司照》,传到陈继勇这一辈,已经经历了几代人。其中一份《司照》上有陈溪亭名字的人,是他祖父的祖父,另一份《司照》上有陈少堂名字的人,是他祖父的父亲。“听我的老父亲说,我的曾祖父陈少堂是一位秀才,有6个儿子,我的祖父陈怀启排行老小,所以这两份《司照》最终都留在我祖父的手中。”陈继勇说:“我父亲不识字,我母亲读过几天书。爷爷临终前,就把这两份《司照》交给我母亲保管,我母亲一直是用布把它包起来保管的。母亲临终前,就把它移交给我保管了,因为这承载了我们家族的记忆。”

对于这两份罕见的《司照》,当地很多居民都说没见过。不难看出,早在清朝年间,清政府对骆马湖涸地就开始开发利用,并开始给种地百姓颁发土地使用凭证了。过去的骆马湖区在冬春可以种一季麦子,因为沂蒙山区很多水流下来,夏季就不能种庄稼了。从清朝道光年间开始,骆马湖区干涸出来的很多土地被充分利用。直到1958年旱改水,骆马湖成了常年蓄水湖,湖区就再也不能耕种了,一湖碧水造福百万群众,如今的骆马湖已经成为宿迁人民的母亲湖。

这两份《司照》,也充分说明清代朝廷对土地管理还是比较严格的,并不是说谁占有就归谁,没有官方的批准,就不能擅自耕种土地。随着社会的进步,国家土地管理更加严格和科学化,现在的老百姓耕种土地都进行了确权,某种意义上来说,这也就像当年的《司照》一样,给土地使用立下了规矩。

作者介绍

徐其崇 从事新闻采编工作30余年,宿迁日报社退休记者。现为宿迁市代理记账协会常务副秘书长。