方志南京 | 漫话旧时街头小吃担

南京百姓喜爱小吃,有人甚至下昼(下午3点到5点)必吃,俗话叫“垫垫饥”。20世纪50年代前后,以三山街为中心,向南的中华路,向东北方向的建康路直至夫子庙,向西北的升州路,是南京街头小吃担穿行最为密集的街市。小吃担一天之中有早市、午市(俗称下昼市)和夜市。随着社会的发展,街边小吃担的景象早已不见,我们只能偶尔从夫子庙、山西路等传统商业街栩栩如生的雕塑还能窥见旧时生态。

01

木扁担、红铜锅

糖粥藕担风头最健

糖粥藕担的标志部件是一口带环的扁鼓形铜锅,使用多年后的红铜,有一种久经磨砺的亚光,给人以岁月沧桑感;食担的另一头是简单的橱柜,放置备用物件。

▲旧时街头粥担

在南京,红铜锅与糖粥藕结缘已久,人们提及其中一件,就会联想到另外一件,还有那句经典的叫卖声:“糯米桂花糖粥藕!”其实红铜锅里并非时时煮的都是藕粥,有时是殷红的糖芋苗,有时是蜡黄的糖山芋,有时是悬着薏苡仁的藕粉,有时又是冰糖莲子粥,会因时令物产的不同而变换。铜锅下方春秋冬三季有小风炉加温,夏天则无需小风炉。糖粥藕担有个特别之处:一般食担只用单薄的毛竹扁担,而它须配置一根宽厚、结实的杉木扁担。这根扁担比毛竹扁担长许多,两头向上翘起犹如巨弓,与红铜锅相互映衬,显得古朴、浑厚。这样的担子大多只有身材魁梧的壮汉才能驾驭,再加上那声高亢的叫卖,更显威势。

02

饺面担小巧精致

午夜竹筒声最招人

老南京称馄饨为“饺”,因此就把馄饨担叫作“饺面担”(尽管不一定有面条卖)。担子一头是炉灶,一头是橱柜,与糖粥藕担相比,馄饨担显得杂沓,但细心考究它前后两头的物件,就要为它的小巧精致感慨。

▲旧时街头馄饨担

前头是一只鸳鸯锅,当时还没有“鸳鸯锅”这个说法,那时只称它馄饨锅,其实就是自家焊接的白铁桶(也有的用钢精锅),中间加了层隔断,一边烧汤,一边下“饺”。锅下方的炉灶火膛开口很大,通常烧劈柴,正是因为烧劈柴的多烟雾、多灰尘,才让人产生杂乱的印象。馄饨担的后头是一具十分精巧的橱柜,有许多层细巧的小抽屉,内藏一应厨房用品:餐具、油酱、佐料。拉开抽屉还有事先包好的馄饨,一份一份地按数量分开,粉粉的、红润润的,十分诱人。也有剁好的肉馅,有客人时,随包随煮,更觉新鲜。馄饨担招客不叫卖,特有的响器是一截竹筒,敲出短促厚实的钝响。白天这声音淹没在喧嚣的市声中并不显眼,然而在夜幕降临时,万籁俱寂中的竹筒声,加上劈柴喷吐的红焰,还有鸳鸯锅上蒸腾的水雾,最能招引晚归行人。夜幕下,寒风中来一碗“饺”,真有舒心惬意之感。

03

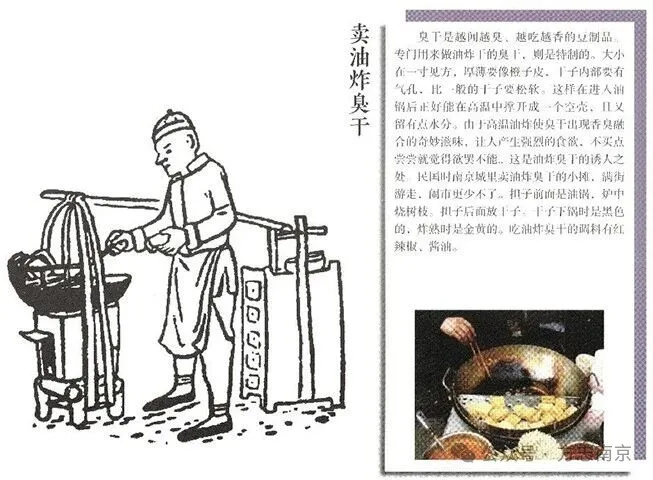

油炸干(儿)担貌不惊人

闻起来臭,吃起来香

油炸干(儿)担给人的印象比馄饨担更加杂乱,近乎邋遢。一头的橱柜虽也小巧,但面上总免不了留有佐料的痕迹,有酱油的黑、辣糊(南京人称胡椒酱)的红、豆油的焦黄;打开抽屉,生臭干乌黑得让人不忍直视。另一头的铁锅、漉油的铁丝网,炉膛里的余烬无一不是漆黑的,就连多日的用油也灰暗得发黑。

卖干子的小贩,成天烟熏火燎弄得灰头土脸,正是“两鬓苍苍十指黑”。尽管如此,油炸干(儿)的生意常年很好,俗语说“臭豆腐干(儿),闻起来臭,吃起来香”。众多食客不在意它不雅的外表,钟情于那份外脆内嫩、那份别样的焦香。干子炸完后,从锅里舀出油,倒上水,投入剩下没卖掉的油炸干(儿),再加佐料,这样烧出来的叫回炉干(儿)。有人写成“回卤干”,显然是不了解内情的外行说法。奇特的是,不知是谁想到回炉干(儿)与黄豆芽搭配,竟烧出了意想不到的鲜香。干子认块(儿)售卖,黄豆芽不计价,贪吃的人就争着多舀几根豆芽,占点小便宜。

04

浅色淡雅的酒酿担

给人清凉又微醺

酒酿担一头是个方方正正的玻璃柜,隔成三到四层,每层放几个粗陶砂钵盛着发酵好的酒酿,有的也用小蓝边碗装,统称一钵,这应算是“精装”。另一头可以是箩筐,也可以是木桶,里面照例放一口小缸、一只陶罐。缸里一层一层摞着从砂钵倒出的酒酿,粉雕玉琢,十分养眼,可算是“散装”,其中一块仍称一钵。陶罐(后期多改用玻璃瓶)里盛的是酿造酒酿产出的米酒,还未揭开盖子就有甜津津的酒香飘出,令人垂涎欲滴。买一钵酒酿,不论是“散装”还是“精装”,小贩就从陶罐舀一勺米酒浇上。

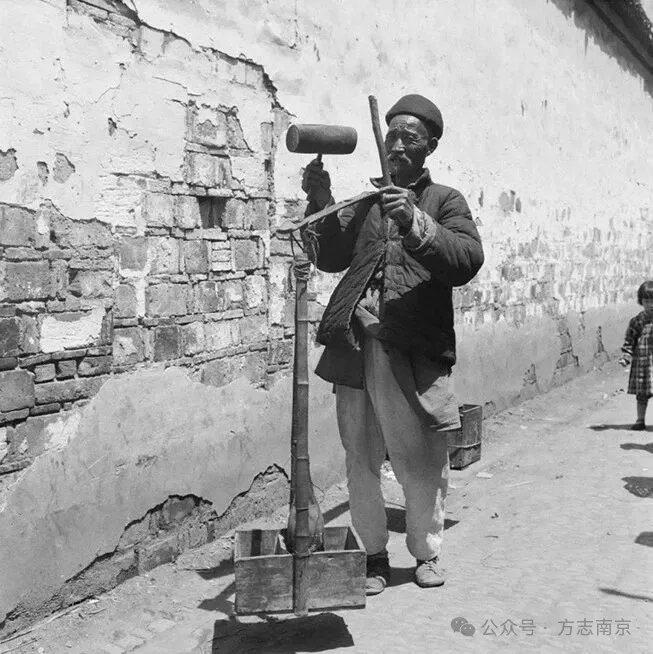

▲旧时街头敲竹筒招揽生意的小贩

酒酿担有两个独特之处:一是玻璃柜都漆成湖蓝或草绿,从未见大红大紫或其他深色调的,想来吃酒酿是为了消暑解渴,视觉感受也应以清凉为宜;再一个是酒酿担用以招引客人的响器,是一块三寸长两寸宽的毛竹片,用粗短的竹棍敲击,发出脆响,如散珠断玉,给人清越之感。作为老南京人,记忆中还有一副特殊的酒酿担,那是在十里秦淮上来回穿梭的一只小划子。卖酒酿的是一位老人,做的是两岸河房人家的生意。这位老人还有一处特别,南京人都说“酒酿”,唯有他呼:“糯米甜酒粉!”老人历经秦淮几度盛衰,他如此叫法,或许有其根源。当年人们用一根长绳吊一只竹篮垂向河面,落在老人手中,放下去的是钱币,吊上来的是甜津津的酒酿。

05

骆驼担是个小型操作间

经营多种食品

骆驼担相当特别,上述诸款小吃担都分前后两部分,需要一根扁担串起才成一副担子。而骆驼担前后是个整体,连接部分形成桥状突起,高耸如一座驼峰,供小贩上肩,由此得了个“骆驼担”的名儿。

▲旧时街头骆驼担

虽没有经过调研,但我感觉骆驼担应是小吃担中最正式、最传统的,也是最规范的形制,其他各种小吃担看来都是商贩临时搭配组合而成,只有骆驼担是经过竹木匠人和从业商贩精心设计的,因而能经营多种饮食生意。它同样是一头炉灶,一头橱柜,但和别的小吃担有明显不同。其一,它的橱柜样式多样,有可拉出的抽屉,有双开门的柜子,能放置大小不一的炊具,还可以支起一个木板小平台,用作案板进行切剁操作;其二,上面有的是汤锅,有的是蒸锅,炊具不同,骆驼担售卖的食物也各不相同。放置汤锅的可以卖饺面(馄饨和面条)、元宵(汤圆);置蒸锅架笼屉的就卖茶糕、方糕;甚至有手脚勤快的,同时操持两样生意,蒸屉上的方糕放一边,锅里又可为人下元宵。

▲旧时街头的蒸儿糕

南京人喜吃的蒸(也作甑)儿糕,当年也有在骆驼担子上售卖的。用一种大炉身小炉口的蒸汽炉子蒸制,长圆柱形的糕模子(甑子)就放在炉口上蒸。若客人为了充饥,合掌一压便成米饼;若给小孩吃,需要调稀,便揭开炉口用竹筒在炉里舀开水,帮着调匀,凸显出十分人性化的服务。蒸儿糕一次只蒸出一块,由此产生了蒸儿糕的专用量词:“蒸”(或是“甑”)。

(节选自《南京史志》2011年第一期《旧时南京街头小吃担》,部分图片来源于网络)