方志南京 | 老城南三条营的那些事儿

在南京老门东的青砖黛瓦间,三条营静静横卧。这条长约400米、东西走向的巷弄,是金陵历史沉淀的缩影。它的名字,源自明初修建南京城墙的岁月——为保障筑城兵夫的起居,朝廷沿城墙修建了三排营房,依次命名为“边营”“中营”“三条营”。

▲《南京市城区地名图》局部

六百余年风云流转,昔日的营房早已融入市井街巷,但三条营的一砖一木仍承载着城墙下的记忆,也见证了老城南“青砖小瓦马头墙,回廊挂落花格窗”的民居风貌与生活烟火。

边 营

边营位于南京明城墙内东南隅,是城南门(中华门)东侧紧靠城墙的一条小街巷,东起老虎头,西至上江考棚,因靠近城墙边,故而得名。

边营是一条不起眼的小街巷,但旧时每逢农历传统民俗“正月十六爬城头”之日,这偏僻的陋巷却因有一段黄土山坡道可直达城头,而热闹非凡。每到这一天,许多小商贩清晨便起身,在边营的下半段与原仁厚里交汇处的路边设摊售卖。

据传,“正月十六爬城头”的习俗源自明朝开国皇帝朱元璋。朱元璋以南京为都城,下令建造南京城墙。城墙竣工后,朱元璋率文武百官上城巡视,当天正是正月十六,于是便有了正月十六爬城头的习俗。数百年沧海桑田,民间也有了正月十六爬城头“走百病”“踏太平”的说法。

历史悠久的边营出过数位享有盛誉的人物,其中首推一代名师王伯沆。王先生名瀣,字伯沆,又号冬饮,祖籍溧水县,清同治十年(1871)八月二十日生于南京城南仁厚里(后并入边营,即今边营98号)。王先生不仅是一位学识渊博的国学大师,还是一位颇有成就的书法家。同时,他对《红楼梦》的研究精辟独到,大量眉批为后人研究红学提供了宝贵的参考资料。

▲王伯沆

王伯沆更为世人尊崇的是他刚直不阿的民族气节。1937年南京沦陷,他留居故土,未曾离开。汪伪政权慕其大名,特备厚礼邀他出来任职,被他严词拒绝。1944年8月5日,王伯沆病逝于居所,享年74岁,家人遵其遗训将他葬于家中后园。

王伯沆的后人及学生为纪念王老先生及其高足兼贤婿周法高,特在原址修建王伯沆周法高纪念馆,展出王、周二人的著作、手稿、藏书、藏画等,免费开放供人参观。

中 营

中营位于边营与三条营之间,东起老虎头,西至新拓宽的箍桶巷路,长度约200米。从清代到民国,此地有三多:一是织机房(织云锦)多,二是会唱“白局”的多,三是扎花灯(秦淮灯彩)的多。如今,南京云锦、秦淮灯彩、南京白局都已被列入国家级非物质文化遗产名录。

中营因织机房的工人多,所以会唱白局的人也多。南京白局就产生于织机工人在机房操作时的自哼自唱、自编自演。由自娱向娱人过渡,但不取报酬,常称“白摆一回唱局”,由此人称“白局”。

专业白局艺人史永余是南京白局表演界的知名人物,曾于1959年参加省里举办的全省曲艺文艺汇演,荣获优秀表演奖。

▲白局作品《织云记》表演现场

史永余出生在江宁县禄口乡(今江宁区禄口),他自幼嗓音洪亮,喜爱唱山歌小调,经常跟着机房老工人唱白局。由于记忆力和模仿力俱佳,20岁时他已能演唱数段白局小段。20世纪20年代初,他离开家乡到南京城内专心学唱白局,很快便正式参加营业性演出。抗日战争时,南京沦陷,白局演出受到影响。他生活艰难,便返回禄口乡下为人帮工。在此期间,他曾到新四军根据地横山一带卖艺,编演了一些宣传抗日的白局小段,又将白局传统曲目《机房苦》改编成《帮工苦》,收到极好的效果。

新中国成立后,他积极投身到土地改革、合作化运动中,编写了大量的新曲目,如《赌鬼自叹》《台湾一定要解放》等。1954年他在家乡被选为生产队长。由于他对白局艺术的执着追求,不久便辞去生产队长之职,重操旧艺,带领全家走乡串村演唱白局。1970年5月,史永余病逝,终年67岁。

三条营

三条营,东起转龙巷,西至上江考棚,全长约1公里。中间与双塘园、陶家巷、张家衙、五板桥等多条小巷(现又多了新拓宽的箍桶巷)巷相串联,多古旧民居,其中尤以大财主蒋寿山(民间称他为“蒋百万”)故居占地面积最大,有“门东的九十九间半”之称。有人考证,蒋家老宅有可能是在清代初期大戏剧家李渔所建“芥子园”的基础之上扩建的。1950年,附近的八间房、积善里也并入三条营。

关于蒋寿山的暴富,有多种说法,颇为传奇。其中有一说:蒋家开磨坊,家中养了许多驴子。一天,太平军雇他的驴子运送军饷,途中遭遇清军袭击,押送人员被打散驴队没人管了,驴子认识回家的路,于是将军饷驮了回来。蒋家遂用这笔钱购田买产,从此富甲一方。

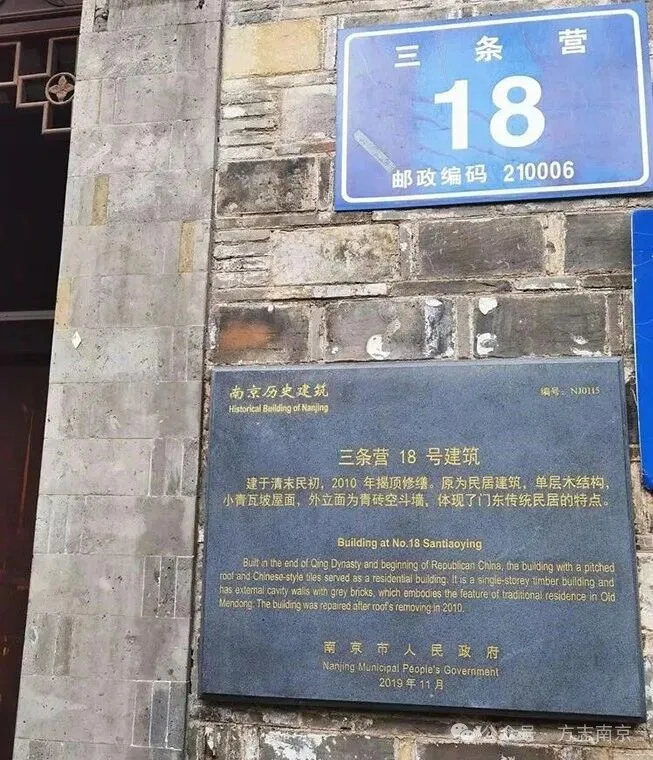

现三条营18号、20号就是蒋家老宅原址。18号前后七进,最后两进为楼房,原为蒋府内眷住处。20号前后六进,少一进是因为后面建了一座小花园。园内广植花卉树木,后来改建成了阳伞厂。两房之间有细长的火巷,作为消防通道,还有水井作为灭火的水源。蒋百万故居被定为省级文物保护单位。

在三条营和陶家巷交界处,即陶家巷5号,住着一位擅长书画的老先生,姓姚名恕堂。据说他是清代中叶曾在扬州、南京等地书院讲学数十年的安徽桐城派姚鼐的后裔。新中国成立前,老先生曾在旧政府的税务局任职,新中国成立后就在家中以书写中堂字画和画扇面为生。有人曾见他画画时,手握三支笔,各蘸一种颜料,寥寥数笔,山水、房舍、花鸟、人物、虫鱼便跃然纸上,令人叹绝。

2010年《南京老城南历史城区保护规划与城市设计》出台后,老城南地区开始了“小规模、渐进式、逐院恢复”的有机更新。经过对历史街巷、文物古迹和非物质文化遗产的梳理与保护,这一区域在维护传统格局与肌理的同时,被注入了新的文化活力。身处其中的三条营,也随之发展成为融合历史与休闲的文化街区,它的故事也将永远流传下去。

(节选自《南京史志》2011年第一期《三条营历史文化街区的故事》,部分图片来源于网络)