方志南京 | 六朝烟雨间 文萃启千年

在漫长的历史进程中,每当黄河文化衰弱,中原和北方遭遇游牧民族的致命性冲击时,以长江为屏障,南京就会成为中原文化的避难所。正是由于这个特殊的历史地位,南京为中华文化的繁荣作出过卓越的贡献。特别是在六朝时期,思想领域里百花齐放,文化事业上百舸争流,佳作迭出,许多流芳百世的巨著与南京有着不解之缘,其中《世说新语》《文心雕龙》《昭明文选》《千字文》就是熠熠生辉的四座丰碑,它们都诞生在南京这块土地上。

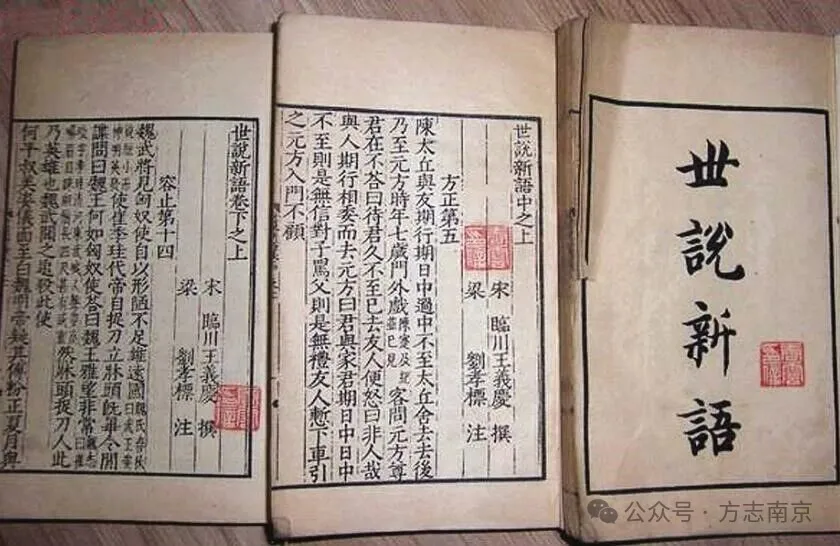

《世说新语》

中国最早的笔记小说集

《世说新语》诞生于南朝宋,为刘义庆主编,是中国最早的笔记小说集。全书原八卷,分为德行、言语、政事、文学、方正、雅量等三十六门,每类收有若干则故事,共一千二百多则,每则故事长短不一,有的数行,有的三言两语,由此可见笔记小说“随手而记”的特性。书中记载了汉魏至晋刘宋年间各种人物的轶事玄谈,内容涉及当时的社会习俗、思想风尚、文化学术等许多方面,既是魏晋人士风流故事的集成,也是这一时期社会现实的百科全书,成为研究魏晋士人生活和魏晋风流的重要史料。

《世说新语》善用比较、比喻、夸张、描绘等文学技巧,留下许多脍炙人口的佳言名句。如今,《世说新语》除了有文学欣赏价值外,人物事迹、文学轶事大都成了成语中常用的典故,如“难兄难弟”“拾人牙慧”“咄咄怪事”“一往情深”等,不胜枚举。一些戏剧、小说都取材于它,如关汉卿的杂剧《玉镜台》、罗贯中的《三国演义》等。《世说新语》里的轶闻故事、片言隽语的形式和语言特色成为这一类小说的典范,因而被誉为“世说体”。

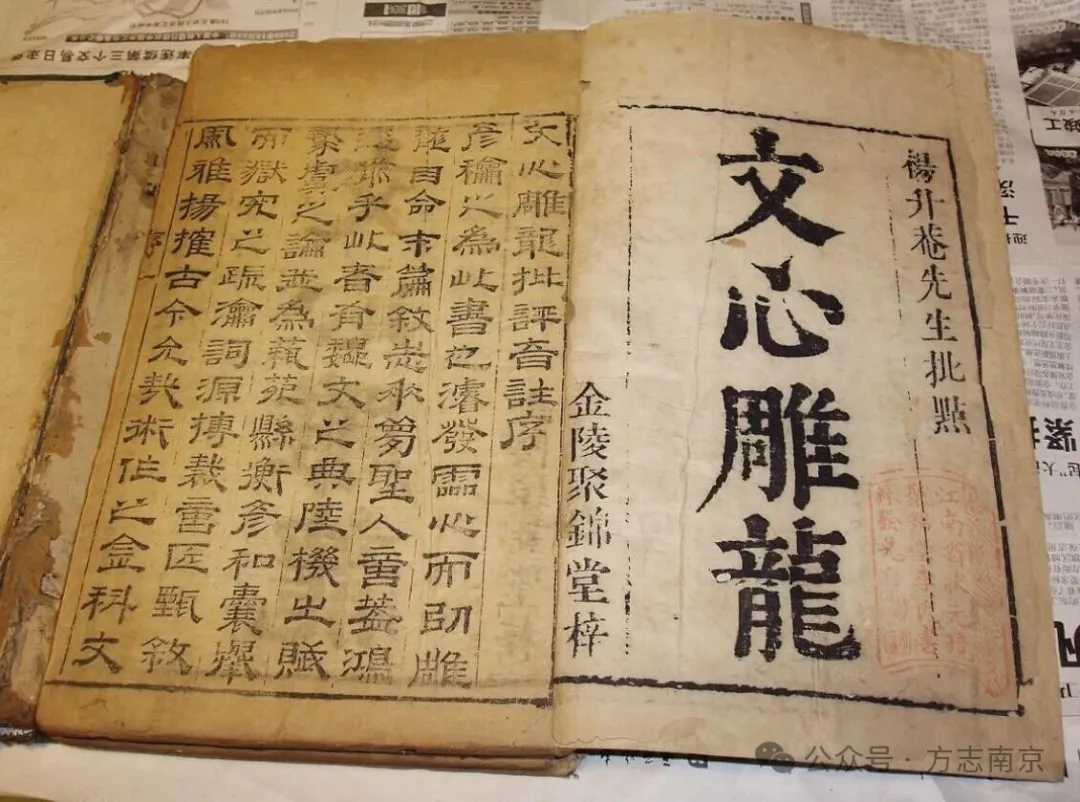

《文心雕龙》

体大思精的文学批评理论巨著

南朝齐和帝中兴元、二年(501~502)间,刘勰撰写的《文心雕龙》面世,这是六朝时期在中国文学史上出现的一部体大思精的文学批评理论巨著。全书共50篇,约3.8万字,分上、下部,各为25篇,包括总论、文体论、创作论、批评论四个主要部分,观点首尾一贯,各部分之间互相照应,体大思精,具有严密的体系。全书论及的文体计59种,而其中属于应用文范畴的文体达44种,占文体总数的四分之三。《文心雕龙》系统地论证了有关文学理论方面的重要问题,探索了文学发展的规律,讨论了文学创作的艺术技巧,对齐、梁以前一些作家和他们的作品作了扼要的评述。

刘勰写这本书的目的是为了纠正当时文坛上的形式主义文风,提倡用儒家观点写有益于政教的文章。主要文学理论观点:第一,指出社会环境对文风的变化有重大影响,必须从时代背景去考察、理解文风;第二,阐明了文学内容与形式的关系;第三,提出文学评论的依据和标准。除此之外,对文学创作的各个环节进行了探讨,如构思、写作技巧、风格等。

《文心雕龙》着重对先秦经、史、子著述和汉魏作品进行评论,书中总结了前人的创作经验,确立了关于文学的界说,抨击了当时文坛上“为文造情”、脱离社会生活实际的形式主义创作倾向。提出文学须有时代政治内容,服务于社会教化。该书的理论成就在古代文学批评中是空前绝后的,它是举世公认的中国文学理论遗产的瑰宝。对现在从事文学创作、文艺批评等都有重要的参考价值,对研究上古至南齐中国文学的发展,更是不可缺少的依据。《文心雕龙》另一个成就是对修辞学方面的巨大贡献,作者刘勰在书中对文章修辞、语汇修辞、篇章修辞等方面都有精当而深刻的论述,对心理活动、思维规律与语言生成关系层面的论述,直至今天仍有重要指导意义。

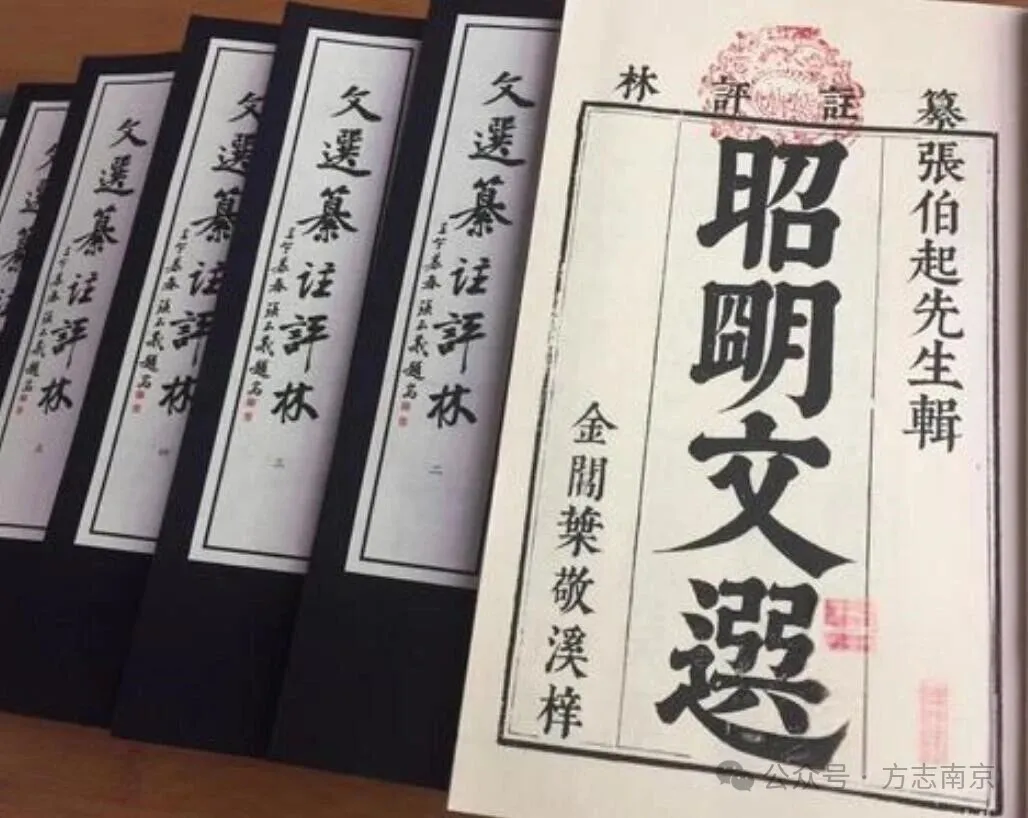

《昭明文选》

中国现存最早的古代诗文总集

在公元526~531年间,南朝梁武帝的长子萧统召集天下文学之士,汇编了中国最早的也是影响最大的文学总集——《昭明文选》,选录了自先秦至萧梁普通七年(526)约八百年间的诗文辞赋752篇,分为赋、诗、骚、诏、册、令、教等39类,是中国现存最早的一部古代诗文总集。所选作家,除无名氏外,共129人,都是中国古代文学史上有代表性的人物。所选作品,计诗歌434首,辞赋99篇,其他文体的文章219篇,在艺术形式上比较注重骈俪、华藻,基本反映了梁以前各个时代的文学风貌,总结出了当时社会的文学思想,是研究先秦至梁代初叶中国早期文学史的重要资料。

在《文选》中,萧统表达的文学观点有:第一,强调文质彬彬。他认为文学有从朴素向精美发展的趋势,但不能俗艳,而要有典雅的表现,做到典与丽相结合。第二,重视文学自身的特质,把文学与非文学区分开来。《文选》把能否独立成篇和是否符合“综辑辞采”“错比文华”,“事出于沉思,义归乎翰藻”作为选文的标准。故《文选》一般不选经、史、子三部书。第三,兼顾文学的娱乐功能。他在强调文学抒情言志功能的同时,还认为各种作品都有“入耳之娱”,可为“赏目之玩”。

当代著名历史学家范文澜曾经说过:“《文选》取文,上起周代,下迄梁朝。七八百年间各种重要文体和它们的变化大致具备,固然好的文章未必全得入选,但入选的文章却都经过严格的衡量。可以说萧统以前,文章的英华基本上总结在《文选》一书里。”《文选》在文献学、文体学、文学、史学等方面,都具有极高的地位。唐代及北宋前期,儒生文士几乎都以其为范本,有“《文选》烂,秀才半”之说。到唐代时已经形成研究《文选》的专门学问——“选学”。

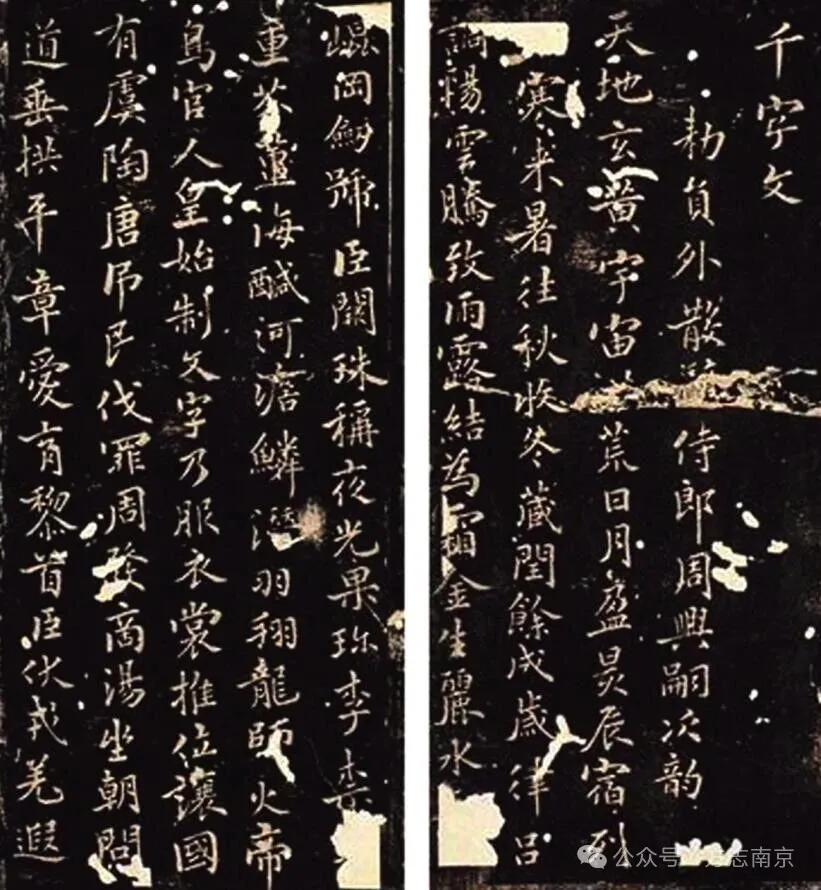

《千字文》

中国古代最早的儿童启蒙教材

公元535年,中国古代文化史上又一部伟大的作品——周兴嗣撰写的《千字文》诞生了。梁武帝在位时,深知自己那些“生于宫廷之中,长于妇人之手,未尝知忧知惧”的皇子愚而恶的多,贤而善的少。他希望自己的兄弟子侄能够成为饱学之士,梁朝江山后继有人。然而梁武帝认为没有一本适合皇子们的启蒙读物而苦恼。于是,他命人从大书法家王羲之的书法作品中拓下一千个各不相同的字,寻思若是将这一千个各不相同的字,编成一篇通畅又有韵味的文章,岂不是皇子们的绝好教材?这一特殊的使命便落到了大才子周兴嗣的身上。

周兴嗣将这一千个字摊在桌上、摆在地上,逐字揣摩,反复吟诵,天际放晓,灵感突现,将一千个不同的字连缀成了一篇内容丰富、四字一句,全文250句的《千字文》。相传《千字文》写完后,一夜之间,他的头发、眉毛、胡须全白了。

《千字文》是四言长文,句句押韵,文笔优美,辞藻华丽,朗朗上口,涵盖了天文、地理、自然、社会、历史等多方面的知识。其内容分四个部分:第一部分从天地开辟讲起,讲述天地、日月、星辰、云雨、霜雾和四时寒暑的变化,以及天地之间人和时代的变迁,讲述人类的早期历史和商汤、周武王时的盛世景象。第二部分讲述人的修养标准和原则,指出做人要“知过必改”,讲信用,保持纯真本色,树立良好的形象和信誉,并对忠、孝和人的言谈举止、交友、保真等方面进行了深入阐述。第三部分讲述统治之道,重在叙述上层社会的豪华生活和他们的文治武功。第四部分描述田园生活,赞美甘于寂寞、不为名利羁绊的人们,对民间温馨的人情向往之至,讲“君子治家处身之道”。

根据梁武帝旨意,《千字文》文中1000个字不得重复,但周兴嗣在编纂文章时,却重复了一个“洁”字(洁、絜为同义异体字)。因此,《千字文》实际只运用了999字。《千字文》以儒学理论为纲,穿插诸多常识,用四字韵语写出,很适合儿童诵读,成为了中国古代教育史上最早、最成功的儿童启蒙教材。宋明以后直至清末,《千字文》与《三字经》《百家姓》一起,构成了我国百姓最基础的“三、百、千”启蒙读物。

《千字文》在中国书画史上占有独特地位,是历代各个流派书法家书法创作的重要题材。在《千字文》的流传过程中,王羲之的七世孙、隋唐之际的智永和尚功不可没。他用30年的时间,摹写了800本真草《千字文》分赠浙东各寺庙。这一举动,既保存了王羲之的书法艺术,又使《千字文》得到了广泛地传播。智永之后,历代书法大师如怀素、宋徽宗赵佶、赵孟頫、文徵明等都书写了不同书体与风格的《千字文》,大大促进了《千字文》在民间的传播,直到今天,人们不但把它当作启蒙教材来读,还把它作为学习书法的绝好范本。

(节选自2011年第1期,部分图片来源于网络)