方志淮安 | 吴棠升迁有贵人,不是慈禧太后而是他?

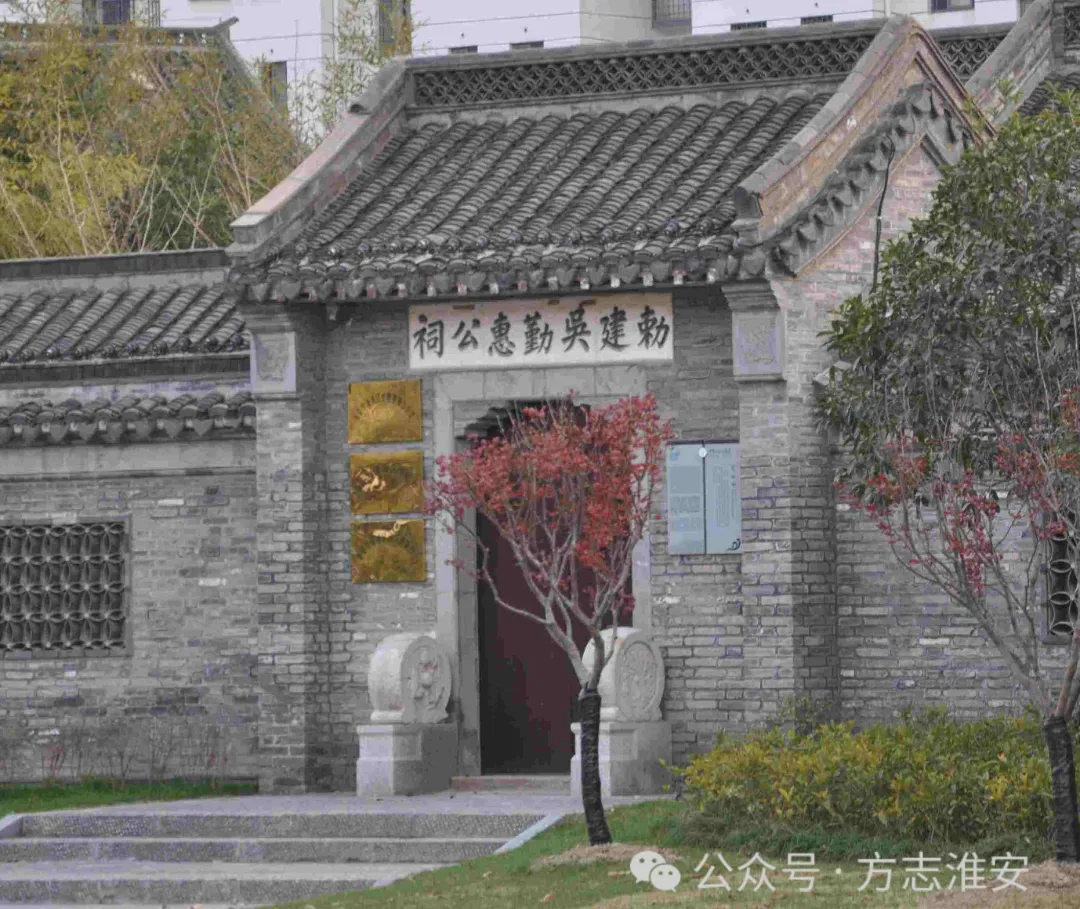

在淮安市清江大闸口附近的运河边,有一座吴公祠。吴公即指吴棠,是清代晚期一位与淮安有密切关系、苦孩子出身的封疆大吏。吴棠从一介穷书生起步,在社会上不断提升,成为那个时代的杰出人物,他的升迁是否有贵人提携?这位贵人是谁呢?

淮安里运河边的吴公祠

吴棠,生于清嘉庆十八年(1813),盱眙(今安徽明光市三界镇)人。吴棠家境贫困,民间传说他家是卖豆腐的。他少时家奇贫,看书只能借助雪月的光亮。他于道光十五年(1835)考中举人。道光二十九年(1849)开始,历任淮安府桃源县县令、淮安府清河县县令、代理邳州知州、淮海道道台、淮徐道道台等职。咸丰十年(1860),就任江宁布政使兼漕运代理总督(从二品)。同治二年(1863),正式任漕运总督,次年代理江苏巡抚。同治五年(1866),调任闽浙总督(正二品,加都察院右都御史、兵部尚书衔)。同治六年(1867),调任四川总督。光绪二年(1876年),病逝于安徽滁县(今滁州市)西大街吴公馆。

吴棠像

清代的总督是名副其实的封疆大吏,而吴棠当过两个总督,不可谓不高;他最高“学历”只是举人,还不是进士出身,能当上这么高的官,不可谓不神。个中奥秘何在?是不是有一直提携他的贵人?

于是民间就出现了一个流传甚广的传说:道光年间,吴棠任清河县令时,有一天,有满族官员的官船路过清江浦靠岸,吴棠叫下属持名帖送去三百两银子。不料下属不识字,错送到了送载安徽候补道员惠徵棺椁的船上。他当时没有责怪下属,再封三百两银子另送。而这位惠徵的女儿就是后来的慈禧太后,她当时十分落魄,吴棠送来的银子对她和她家无疑是雪中送炭,她当然对吴棠感恩并铭刻在心。

影视剧中的慈禧太后形象

吴棠当了漕运总督后,有人举报他贪污。当奏折递到慈禧太后处,她立即想起了吴棠当年的雪中送炭,于是她提笔批示升吴棠一级。此人再告,她再升吴棠一级。再告,她再升。如是三次,那人终于不敢再告。还有一种传奇的说法是,吴棠在建清江城时,犯了大错:他将文庙(孔庙)建在了城外,将武庙(关帝庙)建在城里,这叫“文武倒置”,意在犯上。于是有人告他,也是一连告了三次,慈禧念他当年的雪中送炭,没有处罚,而是一连升了他三级。

当然这只是传说,吴棠和慈禧太后所处的时代离现在并不久远,有很多史料可以考证这个传说。据安徽省明光市政协贡发芹先生考证,惠徵病故时,慈禧并不是待字闺中的女儿家,而是已经入宫成为咸丰皇帝的嫔妃。她既非贫女,也没有时间从京师远到安徽去奔父丧。到了咸丰十一年(1861)十一月慈禧垂帘听政时,吴棠已官至从二品的江宁布政使、署(代理)漕运总督了,已经是比较重量级的官员了。可见吴棠的仕途上升与慈禧并没有多少私人关系。

位于安徽省滁州市的吴棠故居

那么,吴棠的升迁是不是另有贵人相助?还真有,这位贵人就是曾任过漕运总督的杨殿邦。

杨殿邦(1773-1859),字翰屏,号叠云,原籍安徽泗州招贤里(今江苏盱眙鲍集乡),嘉庆十九年(1814)进士,历任顺天乡试同考官、河南乡试正考官、云南学政、监察御史、太仆寺少卿、詹事府詹事兼顺天府尹、山东乡试正考官、贵州按察使、山西布政使、内阁学士兼礼部侍郎、户部侍郎等。道光二十四年(1844),他到淮安任漕运总督。咸丰年间,他率军在扬州邵伯镇阻击太平军,战败罢官,在军中戴罪作战。咸丰九年(1859)卒于军中,恤赠太仆寺卿。

地方向朝廷呈献的贡文称:杨殿邦与吴棠是同乡,是吴棠长辈,对吴棠关爱有加。吴棠五次赴京参加会试,有三次就住在内阁学士兼礼部侍郎杨殿邦府上。杨殿邦将吴棠招待住在自己府邸,招待饮食并时常勉励教诲。可惜的是,吴棠这几次都是名落孙山。不过清代有个“大挑”制度,即从三次都考不中的举人中,由吏部考察,考察进入一等者可以授官。吴棠三次未中,得以参加“大挑”,入了一等,得到道光皇帝召见,奉旨以知县用,分在南河总督署(驻淮安府清河县清江浦)候补。当时的南河河道总督为杨以增,而杨殿邦也在淮安任漕运总督。这样,吴棠在杨以增手下候补期间就被杨殿邦“招入节署,习吏事”,也就是招吴棠入漕运总督署为幕僚。不久后,吴棠就由杨以增举荐,由候补改为实授知县。所以吴棠一直视杨殿邦为恩师。可见吴棠在官场上得以顺利升迁,是有贵人帮助的。当然,吴棠也很干练,也做了许多利国利民的事。

杨殿邦曾任漕运总督

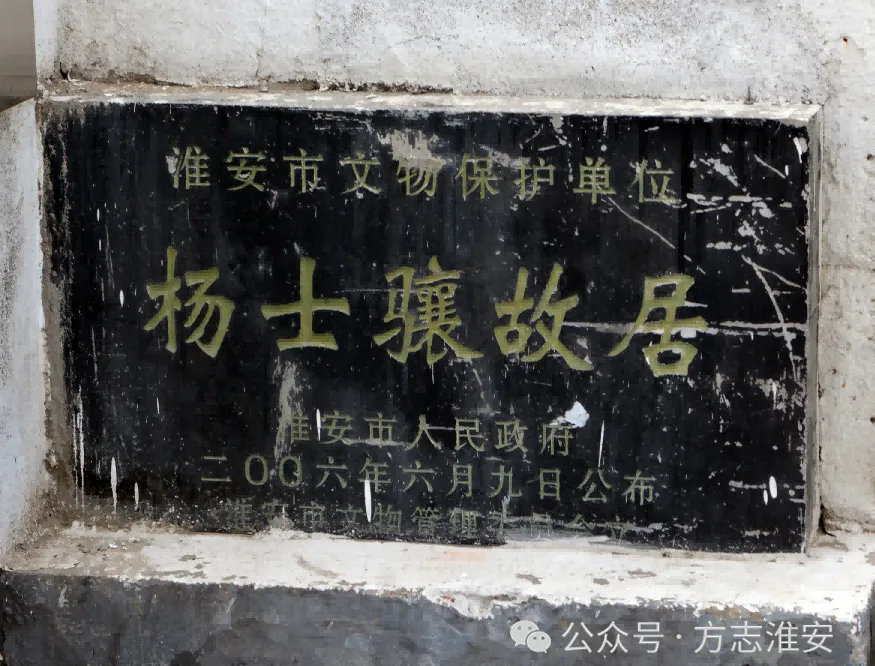

杨殿邦到淮安任漕运总督后,迁居淮安,他的后人也有很多就住在淮安。他的孙子杨士骧为光绪丙戌进士,于清末任直隶总督兼北洋大臣,其间修治海河,上书减免税负,一心为民,颇有作为。清宣统元年(1909),杨士骧卒于任上,赠太子少保,谥文敬,归葬于淮安。其墓在今淮安市淮安区石塘镇许王村,墓碑上书:皇清诰授光禄大夫、北洋大臣、直隶总督杨文敬公之墓。墓地还立有两块皇帝表彰的御碑。杨家故居称杨士骧故居,在淮安区南门大街处。

位于淮安区的杨士骧故居和杨士骧墓

吴公祠静静矗立在运河之畔,见证着吴棠从寒微举子到封疆大吏的传奇人生。吴棠的成功离不开他自己的努力和才干,也离不开当时的社会环境和政治氛围,特别是杨殿邦的相助提携。如今,祠前运河水依旧流淌,那些关于奋斗、知遇与担当的往事,仍在桨声帆影中,向过往行人轻声诉说。

作者简介:

王卫华,《淮海晚报》原副总编,现为中国散文学会和江苏省作家协会会员,《淮安市老区建设杂志》主编,市历史文化研究会监事、党史学会理事、新四军历史研究会副秘书长,获省以上各类新闻奖50余次,文学作品获奖20余次。著有《淮安文学史》《一本书揭秘王朝的更替》《淮安历史故事》《孔孟思想本源》等书。参与中国文联与央视“百年巨匠”人物传奇丛书写作,所著《沙孟海》《关山月》《尚小云》三书于2020年1月出版发行。