方志苏州 | 苏州地名里的“埭”

“北城南埭(一作‘北城市埭’),玉水方流汇。青樾里,红尘外。”

这段词出自南宋苏州文人范成大的《千秋岁·重到桃花坞》,词文意境优美,然“埭”字颇为罕见,笔者将之一解,述说其与苏州的渊源。

东汉文字学家许慎编写的中国最早系统分析汉字的辞书《说文解字》中并没有“埭”字,其左半部分“土”字之释义为“土,地之吐生物者也”,亦即“土”是指吐生万物的土地,象征着万物从土地中生长;其右半部分“隶”字之释义为“隶,及也”,亦即“隶”是指从后面追上去捕获。两者合在一起的“埭”字大概是指从土地中聚集成的物体,可以帮助人获取利益。

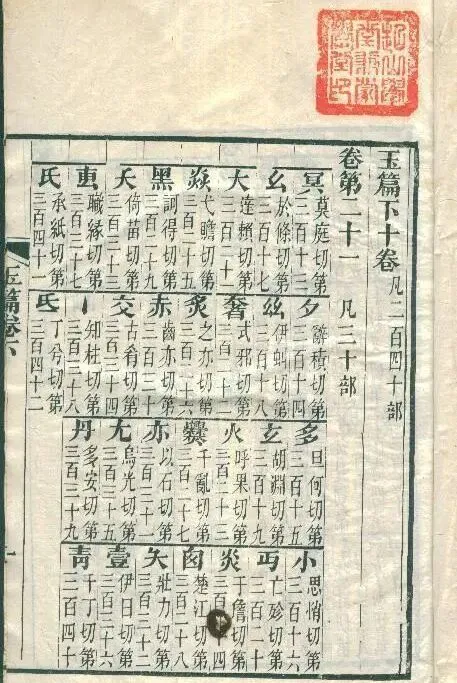

南朝吴郡学者顾野王编撰的中国现存最早的楷书字典《玉篇》中则有“埭”字,释义为“埭,徒赉切,以土堨水。《晋中兴书》求以牛车牵埭,取其海税”,亦即埭的读音来自取“徒”字的声母、“赉”字的韵母及声调,是用土筑坝拦截水流的设施,《晋中兴书》记载当时官府要求用牛车牵引船只过埭,并借此征收相关的海税。

《晋中兴书》是由南朝史学家何法盛编撰的纪传体史书,专门讲述东晋一朝的事迹。作为偏安政权的东晋,其立足点在南方,故而“埭”字或在东晋产生,是一个地方性词汇,许慎的《说文解字》中才未能收录。

综上所述,“埭”本指土坝,其主要功能为挡水、调节水位,以便利灌溉、航运及防洪工作。该类设施通常规模较小,多就地取材,以泥土构筑而成,在南方水乡地区较为常见。

“埭”与苏州的渊源甚深。苏州作为典型的江南水乡,境内河网密布且地势平坦,易生洪涝灾害,对农业生产造成不利影响。为此,东吴政权在吴郡推行大规模屯田,在太湖流域水网开拓、湖田围垦、水利灌溉工程兴建等方面,作出了开创性贡献。东晋及南朝政权在孙吴水利建设基础上,持续推进相关工程。例如,在太湖东南缘开凿荻塘(自今吴江平望至湖州),该塘对阻遏太湖洪涝泛滥发挥了重要作用;同时,还开凿并疏通多条通江港浦,借助潮汐灌溉功能发展农业生产。

在此过程中,吴郡当地必建有诸多土坝,亦留存诸多与“埭”相关的地名。以相城区黄埭镇为例,其古名春申埭,因战国时期春申君黄歇于此筑堰成埭而得名。昆山市内的含“埭”地名更是集中了东南西北,显得颇为有趣。锦溪镇下辖的东埭村、西埭村,属淀山湖流域,地名与河港、堤坝相关。周庄镇辖张南埭、张北埭,沿白蚬湖分布,为早期围湖造田形成的自然村落。

苏州市域范围内含“埭”字的地名数量较多。姑苏区境内有一条苏埭路,该路南起华元路,北至春秋路,为连接姑苏区与相城区黄埭镇的交通道路。吴江区有一处袁家埭遗址,该遗址属新石器时代马家浜文化与良渚文化遗存范畴,遗址内出土蚕纹壶、纺轮等文物,可佐证素有“丝绸之府”美誉的吴江,其养蚕丝织历史源远流长。张家港市的金港街道境内有大圩埭、邹家埭、丁家埭、姚家埭、张家埭,凤凰镇境内有徐小埭、邱家埭。太仓市的城厢镇有一条长埭弄,该弄南起致和塘河沿,北至铁锚弄。

随着城市的发展,苏州部分地名虽含有“埭”字,但其周边已无堤坝实体。“埭”作为承载古代水利智慧与地域文化的独特符号,其形成与发展契合江南地区特别是苏州的自然禀赋与社会治理需求。它从最初服务灌溉、航运、防洪的水利设施,演变为高频使用的地域专名。它不仅见证了苏州水利发展的历史进程,也沉淀为苏州地名文化中辨识度极强的元素,成为研究江南水乡治理史与文化史的重要载体。

参考文献:

1.汤可敬 译注:《说文解字》,中华书局,2018年版。

2.胡吉宣 校注:《玉篇校释》,上海古籍出版社,1989年版。

3.孙中旺,刘丽:《苏州通史:秦汉至隋唐卷》,苏州大学出版社,2019年版。

4.王卫平,王健华:《苏州史纪(古代)》,苏州大学出版社,1999年版。

5.《黄埭镇志》,上海辞书出版社,2010年版。

6.《太湖水利史稿》,河海大学出版社,1993年版。