大运河畔竟然有一群菲律宾王族的后裔

清朝道光三年(1823)华北地区暴雨成灾,大运河山东一带决口,德州城被水淹没,城外的北营村一片汪洋,村中百姓不得不顺着运河向北踏上逃荒之路。这个村子的老百姓,以温姓和安姓为主,安氏家族的一支,辗转漂泊到了北京清河镇。直到今天,安家的老一辈还会说,他们的祖先是从山东德州迁到北京,然后再补充一句:他们的曾祖,是外国王子——安都鲁。

事实上,这户安姓人家的祖先不是德州人,甚至不是中国人。他们是明代来华朝贡却不幸死在中国的苏禄王的后裔。安都鲁,是六百年前为父王守墓而留在中国的苏禄国王子。

苏禄王画像

一

苏禄国,位于亚洲东南部加里曼丹岛和菲律宾岛之间的苏禄群岛上,以产珍珠而闻名。十五世纪,苏禄苏丹国建立,成为当时海上丝绸之路上的重要节点,是中国人下“南洋”的重要枢纽。明代初年,做生意的中国商人往来于此,从中国运去丝绸、瓷器、铁器之类,带回苏禄的香料、珍珠、药材。

当时的苏禄国,有三个“国王”,分别是东王、西王和峒王,其中以东王巴都葛·叭哈剌为上。明永乐年间,朱棣派遣郑和数次下西洋,其间郑和就与东王会面,据说两人一见如故,相谈甚欢。东王对大明非常仰慕,便决定带领另外两个国王一同前往中国。这是一次“朝贡”之旅,使团包含家眷、官员在内达340多人。

图为苏禄东王访华船队船只模型(新华社记者王玉珏摄)

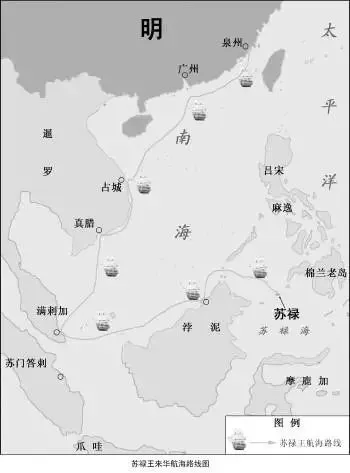

古代可没有飞机、蒸汽轮船!苏禄王这三百来个人必须借助夏天的西南季风,途径西南,过爪哇、苏门答腊岛,在马六甲停留片刻,再向东北折返,经过当时的真腊(今柬埔寨境内)和占城(核心区位于今越南东南部),从今天的越南顺着季风向东北航行。这条线路,是当时下南洋的水手们经常走的“东洋针路”。代表团出发的时候是春天,抵达泉州时已经是盛夏时节。苏禄国代表团在泉州短暂休整之后,再度沿海路入长江,抵达当时的应天府,也就是今天的南京,那里已经有皇帝的使臣在龙江驿等候多时,为风尘仆仆的代表团接风洗尘。

从南京开始,苏禄王一行便进入大明的内陆水道,主要是沿着运河向北行进,过扬州、徐州、济州、德州、沧州、天津、通州,到达北京时已经是八月初了。

苏禄王明朝访华航海路线

当然,作为地大物博的天朝上国,大明朝显然不会在意贡品本身的价值,因为龙颜大悦的永乐皇帝,必然会回赠数倍价值的物品,而且配以最高规格的接待仪式。苏禄使团在北京足足待了27天。据说他们受到了非常高规格的陪同,三天一小宴,五天一大宴,除了皇帝本人外,太子和各种京官都会陪着他们畅饮作乐,觥筹交错,游览京城风土人情。尽管意犹未尽,但是此时已进九月,天气开始转凉,为了赶上回程的东北季风,苏禄三王不得不向永乐皇帝告辞了。

临行前,按照“厚往薄来”的惯例,永乐帝赏赐了很多财帛,苏禄王的朝贡之旅可谓满载而归。

可是,谁也没想到,有些人却永远无法走完这条“归”程了。

二

使团从北京出发,沿着原路从运河南下。到达德州时,东王忽然病倒了。

今天已经无从得知苏禄东王得的是什么急症。有人说,是当时华北秋季流行的一种“秋瘟”,也有人认为实际上是一种疟疾。秋季正是华北地区疟疾的高发时节,尤其是在水边,蚊子繁殖旺盛,是恶性疟疾最易传播的地带。加上苏禄王一路奔波,在北京期间也不得休息,身体状况本来就差,得病之后很快就去世了。

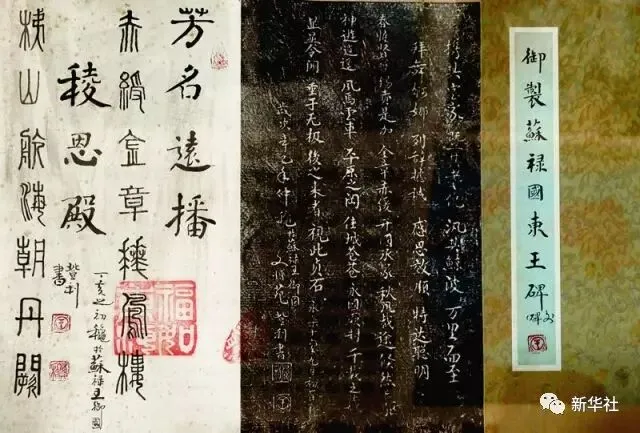

得知消息后,永乐皇帝哀痛不已。为表达对苏禄国东王的哀悼,明王朝按照中国皇族亲王的礼制,在德州城北选了一片风水宝地作为墓葬所在。永乐十五年十月三日,举行了隆重的安葬仪式。礼部郎中陈士启亲宣祭文,并按照中国的传统习惯,赐赠东王“恭定”的谥号。后来,朱棣还专门为东王写了祭文,赞赏其“聪明特达,赋性温厚”,称赞他的功绩“照播后世,与天地相悠久”。

苏禄王墓碑拓文(新华社记者 凌朔 摄)

突然遇到如此变故,庞大的代表团没了主心骨。永乐皇帝立即命令随团访华的东王长子都马含迅速回国,继承王位;同时要求王妃葛木宁和东王次子安都鲁、三子温哈剌等十人,按照中国的守孝传统,留在德州为东王守陵。为了让留下来的人安心守陵,明朝政府还专门拨付钱粮,“恩赐十二连城之共祭田二百三十八亩”,甚至从别地专门迁来三户回民百姓人家,照料苏禄贵族的生活起居。

六年后,王妃葛木宁回到苏禄国,又过了一年,她再次来到德州,就此在中国过完了后半生。留下的两个王子,则分别按照名字里的第一个汉字,取了中国姓——安、温。他们和自己的后代便永远在中国生活,但一直没有获得中国的“国籍”。

清雍正八年(1730),当时的苏禄国王再次到中国朝贡,还是沿着运河,途经德州,瞻拜祖茔。在北营村,东王的后代们向母国的国王表示,老家相隔万里实在太远,子子孙孙都不会再回去了,他们希望来朝贡的国王向清朝皇帝提出请求,让这些后代们成为真正的大清子民。到了北京后,苏禄国王向雍正皇帝提出申请,朝廷应允。从此苏禄国东王的两支后裔,温、安两姓就以华籍苏禄人的身份在德州安家落户,成了“中国人”。入籍德州之时,苏禄国的后裔们,已经从最初留下来的十个人,发展到了193人之多。

三

今天,苏禄王的墓冢依然安静地保存在德州的北郊。沿南北中轴线自南往北依次为:牌坊、御碑楼,碑楼中陈列着御制苏禄国东王碑,随后是神道,神道两旁矗立着华表、石像生。神道尽头为仪门,过仪门为享殿前门——祾恩门,祾恩门后是王墓的主殿——祾恩殿中奉苏禄王画像。祾恩殿后为墓冢,封土为圆式宝顶。墓前立墓碑一方,上书“故苏禄国恭定王墓”,落款为“大明永乐十五年十月初三日立”,此墓碑至今仍完好陈列于西配殿内。后来,王妃和两位王子也相继在北营村过世,他们的墓葬位于东王墓东南约一百多米处。

坐落在山东省德州市北营村的苏禄东王墓(新华社记者 王玉珏 摄)

明清以来,苏禄王墓成为许多沿运河南来北往的旅人参观凭吊之处,国王的后裔们作为中国的普通百姓,自食其力,枝繁叶茂。东王次子温哈喇的后裔温宪在清乾隆年间读书中举,因“才知干练”,不断升迁,先后在安徽的池州、宁国、安庆等地任官,口碑甚佳,后升凤阳知府,卢凤道台。

那么文章开头提到的,在北京清河镇的苏禄王的后代又如何了呢?他们的家族兴衰,也早已和国家的命运连为一体。近代以来,安家人有的入伍参军参加解放战争、抗美援朝;有人奔赴祖国大西北,开发边疆;更多人则是走进工厂、农田、学校,成了新中国的建设者。

遥想当年,当340个苏禄国的男男女女整装待发,顺着夏日的季风扬帆启程之时,又有谁能想到,这阵风吹了六百年。

作者:【燕海鸣:中国文化遗产研究院中国世界文化遗产中心副主任、中国古迹遗址保护协会(ICOMOS China)秘书处主任】

- 上一篇:方志苏州 | 环秀山庄往事

- 下一篇:扬州档案 | 扬州最早的高等院校